Речь и язык

Содержание:

- Значение коллоквиализма в литературе

- Функции и цель речи

- Научный стиль

- В каких жанрах используется стиль

- О взаимном

- Мысли и слова

- Методы изучения

- Методы развития речи у дошкольников

- Вариант 2

- Бизнес и финансы

- Философия несовпадений двух составляющих

- Виды речи

- Справочная информация

- Теории

- О категориях

- Как помочь развитию речи детей раннего возраста

- Особенности русского языка

- Отличительные черты речевой деятельности

Значение коллоквиализма в литературе

Авторы будут часто использовать повседневные выражения, чтобы диалог звучал более аутентично.

Например, автор современного романа, вероятно, выбрал бы приветствие «Эй, как дела», а не «Добрый день».

Они также могут использовать эту структуру, чтобы расположить письмо более решительно в определенный период времени и / или место. Разговорная речь позволяет это сделать.

При ненадлежащем использовании бытовых выражения часто становятся неприятными для читателя. На самом деле, авторы должны избегать чрезмерного использования диалекта, например, искажения слов с целью сокращения (“сейчас” – “щяс”) в культуре разговорной речи.

Однако, при правильном использовании читатели могут почувствовать доверие к автору. Авторы также могут бессознательно использовать разговорные выражения, если не привыкли к деловой манере. Стилевые черты разговорного стиля будут рассмотрены ниже.

Функции и цель речи

Исследователи, которые изучают роль речи в социуме, выделяют две функции — интеллектуальную и коммуникативную. Коммуникативная речь — общение между людьми для обмена информацией или побуждения к действиям. Нужно придать правильный смысл сообщению, чтобы у слушателя появились правильные эмоции. Интеллектуальная речь — средство для выражения, образования мыслей при помощи слов. Слово — единица мышления, которая имеет определенное значение.

Передача мыслей — вот главная цель словесных значений, она происходит при помощи тона, мимики, отбора слов, выражений, интонации и образности.

Естественно, обдуманная речь проходит через несколько этапов структурирования. Итак, как устроена речь человека, как происходит ее формирование:

- внутренняя речь (человек думает, как ему донести определенную мысль);

- выбор фраз, формирование убеждений;

- подбор отдельных слов, составление предложений;

- воспроизведение сформированного текста при помощи звуковых сигналов.

Историки считают, что речь появилась около 2 млн. лет назад, когда у людей сформировался речевой аппарат. Сейчас же есть много отраслей в науке, которые изучают речь. Например, психолингвистика, изучающая взаимосвязь разговора с сознанием и языком.

Термин «речь» был внесен в нашу лексику психологом Дж. Р. Кантором. А когда его ученик, американец Г. Пронко использовал термин в своей статье «Язык и психолингвистика», он стал очень популярным. Также огромный вклад внес Н. Хомский, который описывал работу языка при формировании фраз и предложений.

Отечественный психолог Л. С. Выготский изучил последовательность решений перед озвучиванием слова:

- мотивация;

- появления мысли;

- построение фраз;

- подбор слов;

- реализация.

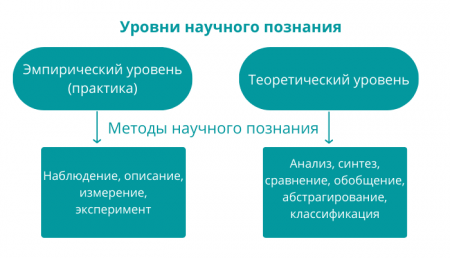

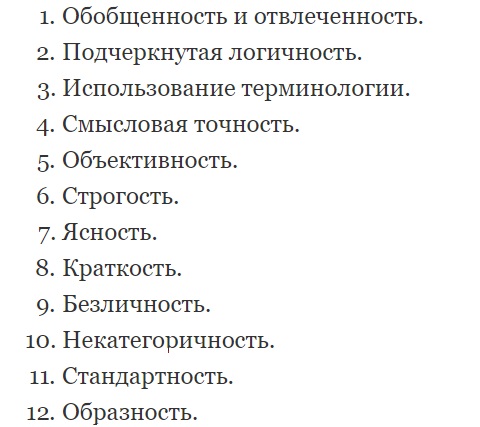

Научный стиль

Научный стиль речи применяется в сфере науки и образования.

Черты стиля:

При чтении текста, написанного научным стилем, человек должен найти для себя ответы на вопросы, не обращая внимания на особенность языка. Задача такого текста — донести основную мысль.

В научном стиле используют короткие, емкие фразы, преподносимые короткими предложениями. Переход между предложениями должен быть максимально плавным и естественным.

В речи почти не используют местоимения, слова-паразиты, но большое количество повторов допустимо. Также используют книжные слова с абстрактным и обобщенным значением, общенаучные термины, узконаправленные термины, специфические словосочетания (например, демографический кризис), прилагательные, сложные предложения, выстроенные при помощи сложных предлогов, вводные слова, деепричастные и причастные обороты, отглагольные существительные.

В научном стиле выделяют три подстиля: собственно научный, научно-учебный, научно-популярный. Некоторые исследователи придерживаются другой, более широкой классификации.

Основные подстили научного стиля

Собственно научный стиль речи используется специалистами конкретной области. Для них характерно употребление строгой терминологии, “сухое” изложение фактов. В этом подстиле информация передается точно, последовательно, подтверждается аргументами и преподносится кратко и лаконично. Примеры: диссертация, научный доклад, научная статья, монография.

В научно-учебном стиле составлены учебники и учебные пособия по отдельным дисциплинам. В отличие от первого подстиля, здесь информация может быть подана в виде схем, таблиц, примеров, графиков, рисунков, всегда дополнена пояснениями, потому что рассчитана только на тех, кто учится.

Научно-популярный подстиль отличается от двух других тем, что целевой аудиторией являются неспециалисты данной области. В этом случае материал подается проще, чтобы читатель (слушатель) имел лишь некоторые представления о конкретной науке или дисциплине. Текст при этом легко воспринимается, потому что автор стремится изложить сложные для понимания факты в доступной форме. Существенным признаком является переплетение научной терминологии с художественными приемами речи.

Некоторые специалисты отдельно выделяют научно-деловой (научно-информативный) подстиль, который сочетает признаки научного и официально-делового стилей. Его применяют для написания автореферата диссертации, составление реферата научно-исследовательской работы.

Также иногда выделяется научно-технический подстиль, применяемый для описания научных технологий, методик, научных разработок и исследований, научно-публицистический, научно-мемуарный.

В каких жанрах используется стиль

В основном это записи приватных блогов, не информационные статьи, интервью, прочее. Как указано выше, мы можем выделить три различных типа выражений: слова, фразы и афоризмы.

Слова могут быть примерами бытового разговора, если они демонстрируют региональный диалект говорящего, или это сокращения или примеры ненормативной лексики. Фразы и афоризмы – ещё одни языковые особенности разговорной речи.

Это выражения, если они не являются буквальными употреблениями, но широко понимаются в пределах географической границы.

Слова:

Региональные различия. Одним из известных языковых различий в Соединенных Штатах является то, как человек относится к газированному напитку.

Существуют региональные функции разговорного стиля, которые разделяют использование слов «сода», «поп», «безалкогольный напиток» и «кока-кола» (используется как общий термин, а не только для обозначения бренда).

Между американским и британским английским существует множество различий, таких как «грузовик» / «тягач», «футбол» / «сокер» и «попугай» / «волнистик».

Сокращения:

В разговорном стиле допустимы обыкновенные и сленговые сокращения.

Ненормативная лексика:

Некоторые слова считаются ненормативной лексикой на некоторых диалектах языка, где они совсем не плохи на других диалектах.

Фразы:

Допускаются крылатые фразы и известные выражения.

Афоризмы:

Всё это допускается в бытовом стиле, в том числе и в письменном виде.

О взаимном

Связь системы мышления и системы языка обусловлена тем фактом, что оба этих явления необходимы для человеческого взаимодействия и отражения мыслительного процесса. Иные считают языковые категории и присущие мыслительному процессу аналогичными, но далеко не каждый философ согласен с этой позицией. Язык – система знаковая, звуковая, объединяющая объекты, при помощи которых можно отразить мысль. Язык позволяет озвучить эти символы. Способность ясно выразить некоторую идею определяется сформированностью мысли. Если таковую выскажут раньше, нежели она полностью оформлена, уменьшается вероятность адекватного понимания сказанного сторонней персоной. В настоящий момент человечество – единственная разновидность жизни на нашей планете, применяющая знаковые системы для коммуникации. Философы, оперируя этим фактом, призывают ответственно следить за мыслительными процессами и сказанным.

Изучая связь языка и мышления, обязательно обращают внимание на тот факт, что мыслительный процесс – высший вариант мозговой деятельности. Он призван отражать происходящее в окружающем мире и позволяет человеку пользоваться накопленными знаниями, получать новые

Мышление – это стремление к познанию нового, оформлению новых связей. Психологи считают одной из важнейших задач своей науки определение того, как сильно язык и мышление друг на друга влияют. Иные считают, что эти два явления могут использоваться лишь вкупе. В рамках таких теорий язык практически приравнивается к мыслительному процессу. Такие идеи можно найти в трудах немецкого ученого Шлейхера, специализирующегося на лингвистике. Он считал, что форма некоторого объекта и его содержание между собой соотносятся.

Мысли и слова

В последние годы обозначенная проблема становится особенно важной и требующей внимания в силу развития искусственного интеллекта. Социальный заказ оказывает существенное давление на научные области, а ИИ представляет собой тему для исследования ученых уже с середины прошлого столетия

Лица, занятые в этой сфере, особенно заинтересованы в обозначении связи мышления и языка, поскольку постоянно вынуждены учитывать результаты взаимного влияния. Интеллект в простейшем понимании этого термина – разум и рассудок. Более широкая трактовка включает волевые проявления, память и информацию, накопленную об окружающем пространстве. Способности интеллекта персоны заметны в мыслительных процессах, доступных ей. Интеллект можно приравнять к системе мышления в том виде, в каком он воспринимается большинством. На практике ряд речевых отклонений воспринимается окружающими как проблемы мыслительного процесса человека.

Язык – основной метод передачи другим людям сведений, информации, знаний. Выявить сущность мысли непросто, преимущественно это осуществляется через определение психической структуры и намерения персоны. В посвященных языку и мышлению работах Бенвениста можно видеть умозаключения о том, что намерение получает языковое оформление и не может отделиться от языка, стать выше его, иначе мысль становится неопределенной и ее содержание не удается воспринять корректно. Помимо языка, есть лишь побуждения, импульсы воли, отраженные жестами, мимическими инструментами, но недостаточно ясные для продуктивного взаимодействия. Некоторые считают, будто бы язык представляет в некоторой степени одежду для мыслей, но Бенвенист признает это мнение категорическим заблуждением, призывая расценивать слова как часть мысли, которую нельзя отнять, в то время как от одежды избавиться можно. Он признает бессмысленными изыскания на тему обхождения языка при мышлении и исключении его в виде некоторой помехи.

Методы изучения

Для изучения способности психологи, лингвисты используются разные методики:

Для изучения способности психологи, лингвисты используются разные методики:

Наблюдение

Во внимание берется общее время, затрачиваемое на разговоры с окружающими и монологи, жестикуляция, мимика, изменения тона, темпа, выразительности. При наблюдении сохраняется естественность мышления, что является огромным преимуществом.

Беседа

Эффективная методика изучения способности. С ее помощью можно узнать отношение собеседника назначенной задаче, оценить мыслительные возможности, узнать языковые навыки. При проведении беседы могут задаваться прямые или косвенные вопросы.

Эксперимент. Исследователи создают условия для испытуемого, изменяют их, чтобы получить информацию. Дополнительно могут считываться данные о работе мозга с помощью специализированного оборудования.

Анкетирование. Применяется для исследования мышления. Анкеты составляются заранее, вопросы подбираются на одну или несколько интересующих тематик. Развернутый результат дают открытые анкеты, которые заставляют испытуемого активизировать мышление.

Тестирование. Позволяет измерить уровень интеллектуального развития, узнать особенности мышления.

Исследователи анализируют полученные данные, делают выводы.

Методы развития речи у дошкольников

Дошкольники осваивают родной язык разными способами. Общение — основа речевого развития у детей старше 3 лет, поэтому в коллективе становление речи происходит быстрее. Игры со сверстниками всегда требуют комментариев, объяснений, вопросов.

Другие советы по формированию речевого навыка для воспитателей в детском саду:

- наблюдать за миром — не только показывать окружающие предметы, но и картинки, книги, фильмы и пр.;

- придумывать свои сюжеты — воспитатель рассказывает начало истории, описывает явление или игрушку, затем предлагают дошкольникам сочинить продолжение;

- читать детские произведения — учит вниманию, развивает навык слушания, иногда после чтения детям предлагается пересказать своими словами;

- развивать дикцию — диалоги, словотворчество, короткие стихотворения с четким произношением звуков, чтобы тренировать артикуляционный аппарат;

- игровые методы — дидактические игры, инсценировки учат монологической и разговорной речи, культуре общения, обогащают словарный запас.

Эти методы помогают закрепить полученные навыки, расширяют коммуникативные возможности ребенка.

Вариант 2

Как соотносятся

понятия «язык» и «речь»?

Язык — это языковая

способность, изучается такой наукой

как лингвистика. Речь — это языковая

потребность, изучается такой наукой

как филология.

Соотношение языка

и речи, особенности:

1) язык – это

средство общения; речь – это воплощение

и реализация языка, который посредством

речи выполняет свою коммуникативную

функцию;

2) язык абстрактен,

формален; речь материальна, в ней

корректируется все, что есть в языке,

она состоит из артикулируемых звуков,

воспринимаемых слухом;

3) язык стабилен,

статичен; речь активна и динамична, для

нее характерна высокая вариативность;

4) язык является

достоянием общества, в нем отражается

«картина мира» говорящего на нем народа;

речь индивидуальна, она отражает лишь

опыт отдельного человека;

5) для языка

характерна уровневая организация в

виде; речь имеет линейную организацию,

представляя собой последовательность

слов, связанных в потоке;

6) язык независим

от ситуации и обстановки общения – речь

зависит от контекста и ситуации (в поэзии

например, слова могут принимать

несвойственные им значения)

Понятия «язык» и

«речь» соотносятся как общее и частное:

общее (язык) выражается в частном (речи),

частное же (речь) есть форма воплощения

и реализации общего (языка).

Назовите и

охарактеризуйте основные функции языка

и речи?

Функции языка

определяются

их значением для общественной жизни:

-

Коммуникативная

функция

Язык как средство

общения между людьми. Это основная

функция языка.

-

Мыслеформирующая

функция

Язык используется

как средство мышления в форме слов.

-

Когнитивная

(гносеологическая) функция

Язык как средство

познания мира, накопления и передачи

знаний

Функции речи:

-

Коммуникативная

(референтивная) функция -

Экспрессивная

(эмотивная) функция -

Поэтическая

(эстетическая) функция -

Апеллятивная

(директивная) функция -

Фатическая функция

(контактоустанавливающая) -

Метаязыковая

функция

Укажите три

функционально-смысловых типа речи и их

основные признаки.

Три основных типа

речи: повествование,

описание и

рассуждение.

Повествование —

рассказ, сообщение о каком-либо событии,

действии, явлении, протекающем во

времени.

В повествовании

обычно можно определить место и время

действия, действующее лицо, хронологическую

последовательность происходящего. Это

рассказ о том, что произошло.

Описание — это

тип речи, при помощи которого изображается

какой-либо объект или явление

действительности путем перечисления

его постоянных или одновременно

присутствующих признаков или действий.

Чаще всего

описываются внешность или личные

качества персонажа, пейзаж, интерьер,

место и время действия (например, город

и эпоха). Или в тексте рассказывается о

регулярно повторяемых действиях

(например, описывается типичный день

персонажа

Рассуждение — ряд

мыслей на какую-либо тему. В таком тексте

излагается точка зрения говорящего и

приводятся аргументы за или против этой

точки зрения.

В рассуждении

высказывается точка зрения автора или

героев, излагаются причинно-следственные

связи событий или явлений, обоснования,

доказательства или опровержения

какой-либо мысли. Часто рассуждение

заканчивается выводом.

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Философия несовпадений двух составляющих

Как уже говорилось, несмотря на взаимосвязь языка и мышления, каждая система является отдельной со своими правилами, законами и функционированием. Таким образом можно выделить следующие отличия:

- мышление заключается в понятии и умозаключении, в свою очередь компонентами языка являются морфемы, фонемы, слова, предложения;

- мышление людей на планете подвластно общему закону, в то время, как язык вместе с речью может существенно отличаться в зависимости от принадлежности человека к расе, стране.

Стоит отметить, что мышление и язык дополняют друг друга, однако, они не могут заменять друг друга всецело. С их помощью образуется так называемая связь, благодаря которой человек способен воспроизводить свои мысли и делиться информацией с окружающими.

Также развитию мышления способствуют изучение родного языка, чтение книг, общение с разносторонними людьми. Ежедневные тренировки на Викиум помогут вам только развить эту важную когнитивную функцию мозга.

Виды речи

Основными видами речи являются внешняя и внутренняя речь. Внешняя речь обращена к собеседнику или слушателям, а внутренняя речь является речью человека для самого себя и сопровождает функционирование когнитивных психических процессов.

Согласно другой классификации, различают звуковую речь и речь жестов, или кинетическую речь. Условными знаками языка звуковой речи являются звуки, условными знаками речи жестов – движения тела человека или отдельных его частей. Кинетическая речь сохранилась у человека с древних времен.

Выделяют так же монологическую и диалогическую речь. Монологическая речь – это чаще всего последовательное и связное изложение системы мыслей, знаний одним человеком. К формам монолога относятся объяснение, описание, рассказ, выступление, доклад, лекция. Диалогическая речь представляет собой обмен репликами между двумя общающимися сторонами. Она используется для обмена мнениями, согласования совместных действий.

Кроме того, речь классифицируют на устную и письменную. В большинстве современных языков и письменная, и устная речь является звуковой: знаки письменной речи выражают не непосредственное значение, а передают звуковой состав слов устной речи. Устная речь применяется в непосредственном общении людей и, как правило, служит целям текущей ситуации. Письменная речь изображается графически, с помощью письменных знаков, и позволяет длительно сохранять содержание речи в первоначальном виде.

И, наконец, различают активную (экспрессивную) и пассивную (импрессивную) формы речи человека. Активная (экспрессивная) форма речи – это речь говорящего, передающего информацию человека, пассивная речь – это речевая деятельность слушающего человека, принимающего информацию.

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной

Теории

За все время формирования, развития способности были выдвинуты различные теории, относительно этого коммуникативного инструмента. Современными учеными поддерживалась конструктивистская, релятивистская, преформистская теория.

За все время формирования, развития способности были выдвинуты различные теории, относительно этого коммуникативного инструмента. Современными учеными поддерживалась конструктивистская, релятивистская, преформистская теория.

Преформистская

Преформистскую теорию предложил Н. Хомский в 1968 году. Ученый утверждал, что у различных языков мира сходная структура. Мнение преформистов сходятся в том, что в мозгу человека заложена начальная структура, которая обуславливается наследственной.

Поэтому человек может изменять значение фраз, понимать их смысл, выстраивать осмысленные высказывания, число которых не ограничено.

Одновременно с этим преформисты не отрицают, что развитие потенциал ребенка зависит от его окружения, взаимодействий с близкими, применения методик воспитания, обучения (родители, садик, школа, различные учреждения образования).

Конструктивистская

Среди исследователей популярна конструктивистская теория. Согласно ей, формирование, развитие способности зависит от присущих с рождения ребенку способностей перерабатывать, воспринимать информацию. Как подтверждающий пример этой теории — спонтанное словотворчество у детей в раннем возрасте. Считается, что первые слова детей связаны с фактами, которые они уже понимают. Помимо этого, они могут высказываться о том, что им интересно. Огромное влияние на формирование способности оказывает мотивация.

Релятивистская

Еще одна популярная теория — релятивистская. Согласно ей, различные языки можно рассматривать со стороны культуры народа, нации. Для каждой культуры свойственны разные способы языкового построения. Многие ученые уверены, что общая картина мировосприятия зависит от языка, которым человек владеет, но при изучении языковых особенностей разных народностей мира, это утверждение было опровергнуто.

О категориях

Исследуя взаимосвязь языка и мышления, ученые пришли к выводу, что более всего общность выражается в грамматических аспектах, сходных с логическими категориями. Лишь признавая взаимосвязь рассматриваемых явлений, можно определить ее природу и сущность. Анализ связей – одна из ключевых задач языкознания, языковой философии. В современной лингвистике один из любопытных методических подходов – дескриптивизм. Он предполагает полностью исключать из поля зрения специфику мыслительного процесса. Впрочем, это крайность, которая в рамках рассматриваемого вопроса взаимной связи не представляет особенного интереса.

О том, какова связь между мышлением и языком, люди размышляют уже долгие века, поскольку именно язык в течение тысячелетий был основным средством выражения человеческой мысли. В силу такого продолжительного использования сформировался грамматический строй, в котором есть категории, четко ассоциирующиеся с мыслительными. Подлежащее соответствует субъекту, процесс обозначается глаголом, а для показания связей используются союзы. В то же время нельзя утверждать тождественность либо симметричность явлений. Мыслительные и языковые категории коррелируют часто, но не всегда. Есть формальные категории языка, у которых нет ничего аналогичного в мышлении. Они обусловлены продолжительным процессом обобщения различных форм, протекающим в конкретном языке под влиянием его закономерностей.

Исследуя, какова связь между мышлением и языком, ученые обратили внимание на специфические категории, отражающие далеко не все слова некоторой части речи. Говоря о чем-то, человек не осознает семантические особенности неодушевленного и не включает их в мыслительное содержание

Мысли о некотором объекте, выраженные на разных языках, зачастую сходны, но грамматические категории имеют обилие различий – это доказывает возможность переводить содержание текста с языка на язык.

Как помочь развитию речи детей раннего возраста

Чтобы стимулировать формирование речи с раннего возраста, необходимо развивать все способы восприятия. В первые годы об окружающем мире ребенок узнает через ощущения, собственные действия и получаемый отклик.

Рекомендации для речевого развития через сенсорную систему:

Осязание.

Тактильные чувства дарят первые представления о жизни

Важно постоянно прикасаться к новорожденному, делать массаж, зарядку

Также рекомендуется знакомить его с текстурами: выбирать игрушки из разных материалов, предлагать потрогать воду, траву или цветы на улице, крупы или песок.

Зрение.

Учит фокусироваться, сосредотачиваться, обращать внимание на предмет и удерживать его взглядом. Кроме мобиля или бортиков в кроватке, необходимо также показывать обстановку в квартире, знакомить с предметами (автомобили, деревья, птицы и пр.) на улице.

Слух.

Рекомендуется создавать насыщенное звуковое пространство: бытовые звуки, музыка, пение

С рождения требуется постоянно говорить с ребенком, комментировать свои действия, называть предметы вокруг

Важно отвечать на лепет, повторять звуки, чтобы стимулировать подражание речи взрослого.

Вкус.

Предлагая незнакомый продукт, необходимо его назвать, описать вкус (яблочное пюре сладкое), свойства (творог делается из молока, которое дает корова). Это познакомит ребенка с новыми понятиями.

Обоняние.

Запахи ассоциируются с предметами, которым соответствуют. Через обоняние ребенок учится различать приятные и неприятные ощущения, расширяет сенсорный диапазон.

Моторика.

Подвижность способствует познанию мира, поэтому нельзя ограничивать перемещения. В безопасном пространстве повышается уверенность в себе, развивается любознательность, игровые навыки. Связь мелкой моторики и речи доказана научно. Пальчиковые игры, любые упражнения с маленькими предметами, бытовые действия (завязать шнурки, самостоятельно есть ложкой) способствуют развитию точности движений и произношения.

Методы развития речи у дошкольников.

Методы развития речи у дошкольников.

Особенности русского языка

- Русская речь одна из самых трудных на земле. Огромную сложность вызывают пунктуация и орфография. На эти темы ошибаются даже люди, которые владеют этим языком с рождения. Это сложные вопросы, которые не просто так вызывают проблемы.

- Те, кто разговаривает по-русски с рождения, привыкли к тому, что некоторые слова могут обозначать совершенно разные вещи, которые друг с другом никак не связаны. А вот для иностранцев это сложно в понимании, многие так и не справляются с этим.

- В русском алфавите находятся такие буквы, как «ь» и «ъ». Интересное в них то, что своих звуков они не имеют. Они проявляют себя только при взаимодействии с другими буквами, которые нуждаются в том, чтобы быть либо более мягкими, либо более твердыми.

- Порядок слов в предложениях русского языка может быть каким угодно, в отличие от иностранных языков. Но смысл одних и тех же словосочетаний, только поставленных в разном порядке, будет отличаться друг от друга.

- Если в иностранных языках, чтобы задать вопрос, нужно переделать предложение в правильное для вопроса, то в русском языке достаточно поставить вопросительную интонацию.

- Огромную сложность для иностранцев представляют фразеологические обороты. Понятные и легки они только для нас, а для других стран это кажется странным и тяжелым в понимание.

- В русском наречии глагол «быть», который обозначает «существовать», употребляется только в прошедшем и будущем времени. Так, можно сказать: «Я был рад». Или: «Я буду рад», но никто никогда не говорит: «Я есть рад».

- Глаголы русской речи имеют род только в прошедшем времени. В будущем и настоящем, на род указывает существительное или местоимение, но не глагол.

Часто в русском языке встречаются и нарушения:

- Многие заменяют букву «ё» на «е» везде, думая, что от этого ничего не меняется. Но это неправильно, потому что так, некоторые фразы, словосочетания обретают новый смысл, не тот, который должен был быть изначально.

- Допускают в своей речи и грамматические ошибки. Так, могут ошибиться в словообразовательной структуре слова, неправильно образовывать форму слова. Например: «подскользнуться» вместо «поскользнуться», «едь» вместо «поезжай».

- Речевые ошибки чаще всего связаны с неправильным использованием слова. Иногда это происходит из-за того, что люди не могут различить паронимы, неправильно применяют синонимы.

Русский язык – это великий язык. Он сложен для понимании, но Русская речь особенная, красивая. Не зря же именно на русском диалекте написано много произведений литературы, которые популярны и в России, и в других странах.

Отличительные черты речевой деятельности

На основе разобранного выше понятия можно выделить основные признаки речевой деятельности, отличающие её от других видов деятельности и иных языковых явлений:

- речевая деятельность – это вид человеческой деятельности, что подразумевает под собой обязательное наличие в речевой деятельности людей — партнёров (собеседников);

- активный характер речевой деятельности, который выражается процессом выдачи-приёма речевых сообщений, то есть один собеседник создаёт и воспроизводит сообщение, а другой воспринимает его;

- целенаправленность речевой деятельности предполагает, что людьми, вступившими в речевое общение, движут определённые намерения;

- опосредованный характер речевой деятельности, то есть она осуществляется с помощью языковых средств;

- обусловленность речевой деятельности текущей ситуации общения, на характер которого влияют условия окружающей обстановки, задачи, которые ставят перед собой собеседники, их статус и тому подобное.

В основе любой рациональной деятельности лежит возникшая у людей необходимость потребность удовлетворить насущные им потребности. Для речевой деятельности характерно удовлетворение коммуникативной (коммуникативно-познавательной) потребности. Последняя заключается в том, что люди, вступая в общение с другими людьми, стремятся:

- выяснить интересующие (неизвестные) сведения;

- сообщить людям некоторую информацию;

- попросить у собеседника (аудитории) помощи;

- определённым образом воздействовать на собеседника;

- выразить свои чувства и эмоции и так далее.

Таким образом, система мотивации речевой деятельности представляет собой довольно разветвлённую и неоднородную организацию побуждений к речи.