Язык и мышление

Содержание:

- Работы и их содержание: любопытные аспекты

- Функции языка, его типы и признаки

- Мысли и слова

- Роль языкознания в формировании мировоззрения, создании письменности и развитии общества

- Коммуницирование людей

- Понятие речевой деятельности

- Сенсорно-перцептивная сфера

- ↑ Понятие «познание».

- Познание и специфичность

- ↑ Рациональное познание (Теоретический уровень познания)

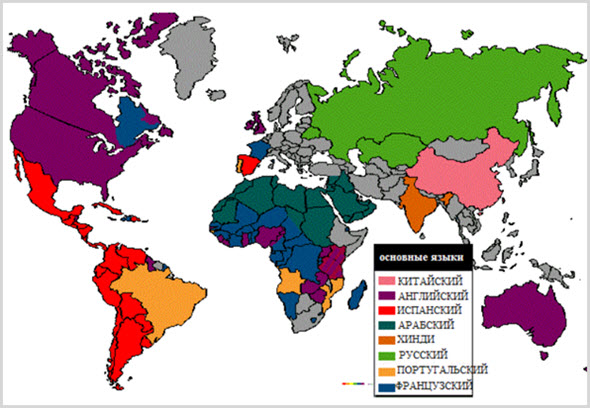

- На каких языках говорят во всем мире — ТОП 5 популярных

- ↑ Уровни и формы научного познания

- Выдержка из текста

- Роль языка в истории народа

- О категориях

Работы и их содержание: любопытные аспекты

Рассматривая в качестве средства мышления язык, Выготский потратил немало времени, наблюдая за обезьянами. В рамках экспериментов удалось выявить тот факт, что генетический уровень происхождения рассматриваемых явлений отличается, и процессы развития протекали независимо один от другого. Выготский установил, что в периоды развития истории соотношение мыслительного процесса и речи менялось, некоторого постоянного, стабильного значения не существует. Также он заметил, что обезьяны, сходные с человеком, проявляют интеллектуальные реакции лишь применительно к орудиям, но не показывают связи между общением и размышлениями. Удалось выявить фазы, предшествующие формированию интеллекта у животных и способности общаться вслух.

На основании наблюдений были сформулированы выводы, посвященные двум вариантам проявления речи в человеческом социуме. Первый, определенный Выготским, – общение. Способ предполагает озвучивание того, что человек думает, с участием во взаимодействии нескольких персон, передающих друг другу некоторые сведения. Второй тип речевого проявления – это объединение того, кто слушает, с тем, кто произносит. При этом словесная мысленная форма превращается в средство мышления. Такое разделение позволяет выделить внешний, внутренний речевые форматы. В первом случае мысль отражается лексическими оборотами и подчиняется структурам языка, во втором случае речь идет о придании некоего смысла конкретной мысли. Выготский, формулируя такие заключения, считает внешний речевой формат начинающимся от использования слова с постепенным применением все более развернутых и сложных структур. Внутренний прогрессирует от целого к некоторому аспекту, от мысли – к конкретному слову.

Функции языка, его типы и признаки

Речь – это нематериальная вещь, мы можем только услышать сочетание согласных и гласных звуков.

Сегодня можно выделить четыре речевые функции:

- Общение (коммуникация). Это основная функция, без которой язык вообще бы не существовал. При взаимодействии, людям нужно выразить свое мнение, согласие или наоборот, передать важную информацию и прочее. Говорение помогает найти то единое, с помощью которого устанавливается коммуникация.

- Функция познания мира, закрепление полученной информации (когнитивная). Этот аспект особенно влияет на историю, раньше люди не записывали, они передавали это устами, рассказывая детям о том, как жить, охотиться, что есть и прочее.

- Функция накопления (аккумулятивная). Аспект отвечает за сохранение и накопление знаний. Тут взаимосвязи говорения и нервной системы, которая участвует в передаче полученной информации.

- Выражение чувств (эмотивная). В данном случае речь взаимодействует с интонацией и эмоциями.

Тип говора может зависеть от положения человека в социуме, а может от грамотности населения.

В первом случае язык имеет следующие типы:

- Государственный;

- Официальный;

- Региональный;

Во втором случае:

- Родной;

- Обиходный;

- Разговорный:

- Рабочий;

- Иностранный.

Если говорить о признаках языка, то к ним относится:

- Исторически появившийся инструмент общения;

- Показатель состояния народа;

- Необходим каждому человеку;

- Стабильность, нормативность;

- Не связан с индивидуализмом;

- Относится к какому-либо государству.

Мысли и слова

В последние годы обозначенная проблема становится особенно важной и требующей внимания в силу развития искусственного интеллекта. Социальный заказ оказывает существенное давление на научные области, а ИИ представляет собой тему для исследования ученых уже с середины прошлого столетия

Лица, занятые в этой сфере, особенно заинтересованы в обозначении связи мышления и языка, поскольку постоянно вынуждены учитывать результаты взаимного влияния. Интеллект в простейшем понимании этого термина – разум и рассудок. Более широкая трактовка включает волевые проявления, память и информацию, накопленную об окружающем пространстве. Способности интеллекта персоны заметны в мыслительных процессах, доступных ей. Интеллект можно приравнять к системе мышления в том виде, в каком он воспринимается большинством. На практике ряд речевых отклонений воспринимается окружающими как проблемы мыслительного процесса человека.

Язык – основной метод передачи другим людям сведений, информации, знаний. Выявить сущность мысли непросто, преимущественно это осуществляется через определение психической структуры и намерения персоны. В посвященных языку и мышлению работах Бенвениста можно видеть умозаключения о том, что намерение получает языковое оформление и не может отделиться от языка, стать выше его, иначе мысль становится неопределенной и ее содержание не удается воспринять корректно. Помимо языка, есть лишь побуждения, импульсы воли, отраженные жестами, мимическими инструментами, но недостаточно ясные для продуктивного взаимодействия. Некоторые считают, будто бы язык представляет в некоторой степени одежду для мыслей, но Бенвенист признает это мнение категорическим заблуждением, призывая расценивать слова как часть мысли, которую нельзя отнять, в то время как от одежды избавиться можно. Он признает бессмысленными изыскания на тему обхождения языка при мышлении и исключении его в виде некоторой помехи.

Роль языкознания в формировании мировоззрения, создании письменности и развитии общества

Определение 1

Важность языкознания в повседневной жизни – это место и роль лингвистических знаний в обычной жизни человека. Анализ общественной сущности языка, его функций и исторических изменений, связанных с жизнью общества, способствует углубленному философскому осознанию взглядов на общество, на общественное сознание, на его развитие

Анализ общественной сущности языка, его функций и исторических изменений, связанных с жизнью общества, способствует углубленному философскому осознанию взглядов на общество, на общественное сознание, на его развитие.

Так, данные языкознания становятся теоретической базой философии, в которой, помимо прочего, рассматривается система идей, взглядов на мир и место человека в нем. Вместе с этим языкознание показывает, что в языке отражаются разные этапы, разные стадии развития человеческого мышления; исторические факты языка, современное состояние языка.

Данные языкознания занимают значительное место и в теории познания – разделе философии, в котором изучаются отношения знаний (то есть ощущений, представлений, понятий) к объективной реальности, исследуются условия и критерии истинности познания.

Замечание 1

В теории познания есть два основных направления: идеализм и материализм. Идеализм отрицает возможность познания сущности вещей. Материализм отстаивает взгляд, согласно которому знание – это отражение материального мира.

В языке материальный мир находит воспроизведение в виде слов, словосочетаний, фразеологизмов, предложений. И в таком в случае приходится констатировать значимость языкознания как науки, на которую опираются теоретические основы других наук.

Значительный круг связанных с лингвистикой вопросов, связанных с проникновением языка во все сферы деятельности человека, определяют не только научное, но и практическое его значение. Как известно, создание письменности для бесписьменных – это культурная революция в жизни каждого народа. Осуществляется она благодаря усилиям языковедов.

Примером этого является разработка алфавитов для языков около пятидесяти народов бывшего Советского Союза в 20-е годы XX века. Так письменность получили

- киргизы;

- аварцы;

- чукчи;

- эвенки и другие народы.

Их принято называть младописьменными народами, а их языки – младописьменными языками в отличие от народов и языков, которые имеют давнюю письменность (такие языки именуют старописьменными. Среди них – русский, белорусский, армянский, грузинский).

Легко представить практическую пользу разного типа словарей, создаваемых языковедами и словарниками, при овладении любым языком, а также для научных исследований или практической деятельности разных специалистов. Это еще один пример практической значимости языкознания в повседневной жизни.

Большая часть школьной методики обучения языкам основана на научных принципах лингвистики. Сюда входит

- создание учебников;

- публикация сборников упражнений, переводов и диктантов;

- написание методических разработок по преподаванию языков.

И в этом тоже практическая значимость науки о языке для каждого грамотного человека.

Коммуницирование людей

Язык – это орудие мышления, позволяющее людям взаимодействовать друг с другом. Еще в детском возрасте персона обучается разговорным навыкам, выговаривая сперва слова сами по себе. С годами фразы усложняются, речевые навыки совершенствуются, поэтому человек может отражать в речи все более сложные размышления. Он мыслит развернутыми фразами даже в раннем возрасте, но не может воспроизводить их в таком формате из-за проблематики внешней речи, вынуждающей прибегать к отдельным словам. Выготский предположил, что есть некоторая эгоцентрическая речевая промежуточная стадия. Ранее сходные гипотезы формулировал Пиаже, описывавший этот этап как детский эгоцентризм. Процесс не влияет на детское мышление, поведение, а лишь сопровождает развитие человека. Выготский развил это предположение и посчитал эгоцентрический шаг своеобразной «переплавкой» внешнего речевого аспекта во внутренний.

В рамках изучения языка, речи и мышления Выготский расценивал эгоцентрический шаг самостоятельным типом функционирования речевой системы персоны, обозначив ее «речью для себя». Пиаже предполагал, что эгоцентрическая речь пропадает по мере личностного развития, Выготский же предложил рассматривать ее как трансформирующуюся во внутреннюю. Такая гипотеза является базовой для современных философских течений, рассматривающих мыслительные, речевые процессы. При этом признается отсутствие прямого перехода между мыслями и речью в качестве средства отражения сознательного. По этой причине нечасто можно встретить того, чьи мысли вам сразу понятны, а персона ощущается близкой. Во многом этот факт объясняет обилие споров о речевой этимологии, структуре мышления.

Понятие речевой деятельности

Определение 1

Речевая деятельность – это процесс активного и целенаправленного взаимодействия людей, который протекает в форме общения, опосредован некими языковыми конструкциями и обусловлен текущей ситуацией.

Понятие речевой деятельности не является единым и общепринятым. В настоящее время, как правило, речевую деятельность рассматривают с двух точек зрения:

- речевая деятельность – это «языковой материал», который наряду с «языковой системой» и «речевой организацией» является одним из аспектов языка и представляет собой совокупность отдельных актов говорения и понимания; данное определение понятия речевой деятельности считается щербовским пониманием речевой деятельности, поскольку оно было введено Л. В. Щербой и рядом других советских учёных 1920—1930‑х гг., и используется в методике преподавания иностранных языков, где активно культивируется понятие «видов речевой деятельности» (говорение, аудирование, чтение, письмо);

- речевая деятельность – это вид деятельности, который выделяется наряду с трудовой, познавательной, игровой видами деятельности, который характеризуется психологической организацией, то есть наличием предметного мотива, целенаправленности, творческой составляющей, и реализуется через несколько последовательных фаз (ориентировка, планирование, реализация плана, контроль); данное понимание речевой деятельности активно распространилось в 1960-х гг., когда в качестве целостного направления была сформирована психолингвистика.

В соответствии со степенью важности для действующих субъектов речевая деятельность может выступать как самостоятельная деятельность, которая характеризуется собственной системой мотивации и состоит из подчинённым цели речевых действий и соответствующих конкретной ситуации речевых операций, так и в форме отдельных речевых действий, которые являются встроенными в ту или иную внеязыковую деятельность. В последней четверти прошлого века в рамках психологического направления языкознания получило распространение понятие «деятельность общения» /«коммуникативная деятельность», в связи чем понятие «речевая деятельность» стало употребляться в более узком значении: она стала пониматься как деятельность, мотив которой связан только с производством самой речи, а не с её использованием вне коммуникативного акта

В последней четверти прошлого века в рамках психологического направления языкознания получило распространение понятие «деятельность общения» /«коммуникативная деятельность», в связи чем понятие «речевая деятельность» стало употребляться в более узком значении: она стала пониматься как деятельность, мотив которой связан только с производством самой речи, а не с её использованием вне коммуникативного акта.

Сенсорно-перцептивная сфера

Это сфера элементарных познавательных процессов, к ним относятся ощущение и восприятие. С одной стороны, они самые древние из всех когнитивных функций, с другой – они основа познания мира, так как обеспечивают поступление в мозг любой информации.

Ощущения

Разнообразные воздействия, которые оказывает мир на человека, называют сигналами, соответственно, органы чувств, отвечающие за прием этих сигналов – это приемники-рецепторы. Ощущения называют еще сенсорными процессами (sensor – с англ. датчик, чувствительный элемент). В ощущениях мы отражаем отдельные свойства, качества предметов, например, цвет, звук, температуру, характер поверхности, вкус и т. д. Ощущения фрагментарны, так как не дают целостной картины мира, и сиюминутны, так как возникают только в момент воздействия раздражителя на орган чувств. Прекратился контакт, и исчезло ощущение.

Мы привыкли считать, что есть пять чувств в соответствии с пятью основными сенсорными каналами, по которым поступает в мозг информация из внешнего мира. Это слух, зрение, обоняние, осязание (тактильные ощущения) и вкус. Ну, иногда мы можем порассуждать о каком-то таинственном шестом чувстве. На самом деле видов ощущений значительно больше пяти. В психологии их разделяют на три группы.

- Экстерацептивные – это как раз те пять видов ощущений, которые мы все знаем. Они возникают от воздействия внешних раздражителей и связаны с работой рецепторов, расположенных на поверхности тела.

- Интерацептивные или органические – это результат обработки сигналов от наших внутренних органов, например, ощущения голода, жажды, сердцебиения, боли.

- Проприцептивные ощущения связаны с работой рецепторов, расположенных в мышцах и связках. Они несут информацию о положении тела, движении (кинестетические ощущения), напряжении мышц и т. д.

Наряду с этими тремя группами иногда обособленно рассматривают, например, вибрационные ощущения – очень древний вид психических явлений, своеобразный атавизм. В процессе эволюции из вибрационных ощущений развилась кожная чувствительность и слух.

Несмотря на важность ощущений, мы практически никогда не имеем дела с ними в чистом виде, точнее, редко осознаем их. Для нас познание начинается с возникновения в головном мозге целостного образа явления

А отвечает за это другой процесс – восприятие.

Восприятие

Данный познавательный процесс называют еще перцепцией и, соответственно, процессы, связанные с ним, – перцептивными. В отличие от ощущений, восприятие – это отражение мира в целостных образах, хоть и оно носит сиюминутный характер. То есть мы воспринимаем, например, дерево, только пока видим его. Стоит отвернуться, как образ восприятия исчезает. А что же остается? То, что сохранилось в памяти.

Так же как и ощущение, восприятие связано с основными сенсорными каналами, поэтому принято говорить о слуховых, зрительных, обонятельных, осязательных и вкусовых образах. Впрочем, более или менее изучены лишь первые два вида. А остальные в психологии исследованы меньше.

Кроме этих пяти видов восприятия, выделяют еще несколько:

- восприятие времени;

- восприятие движения;

- восприятие пространства.

Правда, последнее имеет отношение к визуальным образам, но имеет свою специфику и носит несколько иной характер, чем формирование других зрительных образов.

Восприятие – более сложный, нежели ощущение, когнитивный процесс. Он основан на аналитико-синтетической деятельности мозга, предполагает активность различных его отделов и имеет несколько этапов или стадий:

- обнаружение воздействия;

- различение – собственно восприятие;

- идентификация – сравнение с имеющимися в памяти образами;

- опознание – создание целостного образа.

Восприятие связано с деятельностью и общим психическим состоянием человека. Эта связь называется апперцепцией. В разном эмоциональном состоянии мы воспринимаем одни и те же объекты по-разному – это знакомо всем нам. И чем богаче сенсорный опыт человека, чем больше образов хранится в его памяти, тем богаче и разнообразнее его восприятие. Он видит нюансы оттенков облаков на закате, замечает пение птиц даже среди шума города, ощущает прохладу ветерка и ароматы цветущего луга, в которых может выделить запахи разных цветов.

↑ Понятие «познание».

Познание —

Изучением теории познания занимается гносеология — это раздел философии, в котором анализируется природа и возможности познания, его границы и условия достоверности.

По отношению к процессу познания выделяются следующие философские направления:

Гностицизм — философское учение, основная идея которого заключается в том, что познавательная деятельность для человека является жизненной необходимостью («Познание — это необходимость»).

Оптимизм — философское направление, которое считает мир целиком поддающимся познанию («Мир познать возможно»).

Агностицизм — философское учение, утверждающее то, что мир познать невозможно. Обоснование данного факта заключается в следующем: человек может познать объект только с помощью своих ощущений и внутренних переживаний, но стать самим объектом и «увидеть мир» с его стороны невозможно, что искажает факты о познаваемом. А такие понятия как «бог», «душа», «вселенная» в принципе непознаваемы, так как существуют вне возможных пределов человеческого разума. («Мир познать невозможно»).

Релятивизм — философское учение, смысл которого заключается в том, что все истины могут быть только относительными, те. способными измениться в зависимости от условий («Все в мире относительно»).

Скептицизм — направление в философии, подвергающее сомнению возможность познания реальности («Сомнения по отношению к возможности познания»).

Познание и специфичность

Если говорить кратко, связь языка и мышления – это мироведение. Именно такой термин предлагал использовать Гумбольдт. Лексика и грамматика находятся в несимметричных отношениях, но каждая из этих систем позволяет представить мыслительный процесс народности. Классификация – это в первую очередь показатель мышления как выявления тождественного и отличного. Различные народности делят реалии окружающего мира по категориям довольно неожиданно для конкретного специалиста, в силу чего лингвистика представляет собой сложный объект исследования.

Пытаясь освоить эту тему и изложить ее максимально кратко, о связи языка и мышления лингвисты говорят как об отражении народного осознания. Иных интересует, насколько реально опознать его и стать его внутренней частью. Это возможно через изучение, анализирование, наблюдение форм языка

Важно учитывать связь языка с отвлеченным мышлением. Категоризация, присущая речи, является незаменимой и неотъемлемой, органичной частью любого языка

Такие представления в языковой системе закреплены категориями. Классификация всегда связана со специфическими принципами, присущими конкретному народу.

Говоря о взаимной связи произносимого и мыслительного процесса, нужно учитывать особенности невербального мышления. Язык представляет собой отражение способности человека мыслить и познавать. Возможность обобщения заключена в словах, при этом не каждое слово в равной степени обладает такими качествами, хотя они присущи даже именам собственным. Обобщение – это не только лексика, но и грамматика. Мышление, в свою очередь, дает возможность абстрагироваться, и это отражается именно через языковую грамматику.

↑ Рациональное познание (Теоретический уровень познания)

Рационализм: наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Теоретический уровень познания (рациональное познание) — это высшая ступень познания, которая осуществляется при помощи мышления и разума в форме понятий, суждений и умозаключений.

Формы рационального познания:

1) Понятие — это слово, которое включает в себя основные признаки и характеристики материального или нематериального объекта.

Например, к понятию «шар» мы можем отнести воздушный шар, стеклянный шар, земной шар, шар для игры в бильярд, шар для боулинга и т п. Другими словами, понятие — это перевод многообразия признаков, качеств и свойств какого-либо объекта в знаковую систему языка, т.е. слово, которое позволит выделить и отличить данный объект из ряда других.

2) Суждение — это высказывание, смысл которого заключается в утверждении или отрицании какого-либо факта о познаваемом объекте.

Например, «Луна оказывает большое влияние на многие процессы, происходящие на Земле» или «Луна не является планетой».

3) Умозаключение — это мыслительный процесс, в результате которого из двух или нескольких суждений выводится новое суждение.

Умозаключение состоит из суждений (посылок) и вывода. Вывод — это результат умозаключения. Например:

- Все адвокаты — юристы (посылка).

- Петров — адвокат (посылка).

- Следовательно, Петров — юрист (вывод).

- индуктивным (от частного к общему)

- дедуктивным (от общего к частному)

- получаемым по аналогии

На каких языках говорят во всем мире — ТОП 5 популярных

Специалисты насчитывают более 7 тысяч разных говорений. Некоторые из них никто не знает кроме небольших племен. Другие на пике популярности.

1) Китайский язык. На нем говорят около 1.3 миллиарда людей, из которых не все являются гражданами Китайской Народной Республики. Этот язык является официальным в ООН.

2) Английский язык. В общем, на нем говорят в 106 странах (600 млн. людей), что достаточно много. 6 стран, в том числе и Великобритания, признали его официальным. Но у каждого народа все равно присутствует и родной говор. Таким образом сохраняется их история.

3) Хинди. 4 страны используют данный говор (490 млн. людей). Специалисты прогнозируют, что хинди может занять первое место в списке популярных наречий. Но когда это будет на данный момент не известно.

4) Испанский. На официальном языке ООН говорят 427 млн. людей в 31 стране. Он появился в то время когда начали великие географические открытия, времена средневековья.

5) Арабский язык. Он также является официально зарегистрированным в объединение ООН. Всего носителей такого говорения — 267 миллионов в 58 стран. Известность пришла из-за мусульманской религии и Корана.

Язык – это как носитель менталитета определенного народа. Тема эта не совсем простая, но каждому человеку стоит вникнуть и ценить историю страны, культуру и свое наречие.

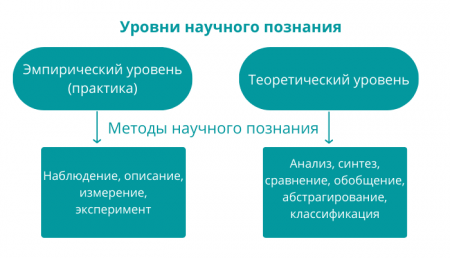

↑ Уровни и формы научного познания

Научное познание также состоит из двух уровней — эмпирического и теоретического, которые в своей основе зависят от научных фактов.

Эмпирический или практический уровень (выявление объективных фактов, как правило, со стороны их очевидных связей).

Эмпирический или практический уровень (выявление объективных фактов, как правило, со стороны их очевидных связей).

Формы научного познания:

- Научный факт;

- Эмпирический закон.

Научный факт (от лат. — сделанное, совершившееся) — отражение объективного факта в человеческом сознании, т. е. описание посредством некоторого языка.

Эмпирический закон — объективная, существенная, конкретно-всеобщая, повторяющаяся, устойчивая связь между явлениями и процессами.

Теоретический уровень (выявление фундаментальных закономерностей, обнаружение за видимыми проявлениями скрытых внутренних связей и отношений)

Формы научного познания:

- Проблема

- Гипотеза

- Теория

Проблема — осознанная формулировка вопросов, возникающих в ходе познания и требующих ответа (бывают теоретические и практические).

Научная проблема выражается в наличии противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требует адекватной научной теории для её разрешения.

Гипотеза — это научное предположение о каких-либо свойствах, качествах объекта, характеристиках и закономерностях процессов или явлений окружающего мира.

В ходе проверки гипотезы:

- превращаются в теории

- уточняются и конкретизируются

- отбрасываются как заблуждения

Теория Структура теории:

- Исходные основания: фундаментальные понятия, принципы, законы, аксиомы, ценностные факторы и т.п.

- Идеализированный объект данной теории.

- Логика и методология, применяемые для построения теории.

- Совокупность законов и утверждений, выведенных из теории.

- Ключевой элемент любой теории — закон, поэтому её можно рассматривать как систему законов.

Выдержка из текста

В соответствии с современной трактовкой, язык и речь являются разными понятиями, которые не столько противопоставлены, сколько связаны между собой, поскольку речь – это всегда язык в действии. И хотя нельзя говорить о полном совпадении данных понятий, следует признать, что речь не может обойтись без языка, а язык может функционировать только в речи.

Но не менее важны и вопросы культуры речи, то есть выбора говорящим единственно верных форм и точного стиля речи, в настоящее время выдвигаются на первый план. Функциональные стили речи предоставляют говорящему возможность выбирать соответствующие ситуации и цели языковые средства. Каждый функциональный стиль обладает набором определённых лингвистических признаков и особой функцией, выполняемой им в системе языка.

ответы на вопросы по русскому языку

Слова человеческого языка являются знаками предметов и понятий.Знак это заменитель предмета в целях общения, знак позволит говорящему вызвать в сознании собеседника образ предмета или понятия.Цель данной работы рассмотреть языка как знаковую систему, изучить единицы языка, рассмотреть функции языка, изучить язык и речь.

Существует достаточно много теорий происхождения языка и речи, однако с уверенностью можно только сказать, что развитие языка и речи тесно связано с процессом развития человеческого общества, усложнением его структуры.Главная цель работы – рассмотреть, каковы основные этапы развития языка и речи, уделяя особое внимание происхождению языка и речи. Целью данной работы является изучение роли родного языка и речи в развитии детей.• Рассмотреть роль родного языка и речи в личностном развитии ребенка,• Рассмотреть развитие теории и практики обучения детей родному языку и речи

Целью данной работы является изучение роли родного языка и речи в развитии детей.• Рассмотреть роль родного языка и речи в личностном развитии ребенка,• Рассмотреть развитие теории и практики обучения детей родному языку и речи.

Тема данной работы является актуальной в наше время, ведь каждый человек может рассуждать, думать и сравнивать какие-либо моменты его жизни.

Важность проблемы соотношения права и закона обусловлена постоянной необходимостью соотносить право и закон в процессе правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, ибо не все законы, создаваемые государством, имеют правовое содержание, а подчас и прямо противоречат ему. Поэтому необходим четкий критерий, в соответствии с которым можно было бы судить о законе как правовом или неправовом, в противном случае не будет понятно, когда закон утрачивает характеристики правового и становится неправовым, или даже произволом

Таким критерием выступает сущность права. Причём в данной работе автор рассматривает понятие право на метауровне, то есть общее понятие права, его самые общие признаки и черты, свойственные всему правовому массиву, существующему или когда-либо существовавшему в мире.

Главные цели и ценности политики и управления – создание и сохранение порядка в социуме, преодоление хаоса в человеческих отношениях, во взаимоотношении общества и природы. Управление по отношению к политике является чистым видом административно-политической и профессионально-публичной деятельности, требующей специального знания и специальной подготовки.

Еще одно мнение по этому поводу основывается на разграничении понятий язык и речь: «понятия «активный» и «пассивный» словарь относятся прежде всего не к языку, а к речи, т.е. к языковой деятельности отдельных индивидов, поэтому активный и пассивный словари разных людей, относящихся к разным общественным группам, профессиям, к разным местностям, могут и не совпадать» .

Сами сообразно себе вышеназванные предпосылки говорят о том, что взаимосвязи меж системами организма есть. При этом двухсторонние: нездоровый зуб, являющийся источником инфекции, в собственную очередность, имеет возможность привести к болезням. По мнению автора Л. М. Железнова: «…в подобных случаях часто наступают некие изменения в сосудистой системе (поднятие артериального давления), в выделительных системах (возникновение трофических нарушений кожи, укрепление потоотделения)».

Слово выражает обобщение, поскольку оно является формой существования понятия, формой существования мысли. Но речь все же выходит за пределы соотношения с мышлением.Актуальность темы в том, что на сегодняшний день вопрос появления и развития языка и речи как этапа формирования мышления человека очень актуален.

Метафоризация речи. Укажите языковые способы и средства эвфемизации (письменно,

1. примеров, в контексте, т.

Роль языка в истории народа

История народа и говор имеют тесную связь между собой. Специалисты заметили, что со временем говор людей меняется, а значит, диалект постоянно имеет разную речевую форму. Такой фактор подтолкнул его изучать больше, чтобы лучше освоить историю народов и целого мира.

Беречь родной язык – это обязанность каждой нации. Если его не сохранить, можно потерять историю, потому что незнания своего наречия – это духовная нищета людей и упадок культуры. Последний фактор влияет на мышление, от которого зависит судьба всей страны.

Такие философы, как Г.А. Брутян, Э.С. Маркарян, С.А. Атановский, Е.И. Кукушкин, были первыми кто начал изучать взаимосвязь истории, культуры и наречия. Они заметили, что при изменении национальных традиций или поверий, меняется стиль говора. Также ответить на вопрос влияния речи пыталась Пражская школа, чьи специалисты подтвердили прежние гипотезы.

Язык – это сознание человека, без которого он просто не имеет места быть. Многие труды ученых подтверждают факт, что страны, говорящие на одном наречии, имеют схожесть в характере, культурном просвещении, грамотности, традициях и поверьях.

Ни одна нация не знала бы своей истории и происхождения, если бы ни способность говорить. Люди писали летописи, рассказывали истории и легенды из поколения в поколение, именно так до нас и дошла информация о древнем мире.

Изучения и анализы не прерываются до сих пор. Это считается открытым вопросом, который притягивает к себе писателей, ученых, философов и политических деятелей. Он формирует человечество и взаимоотношение народов.

Ученые подтверждают, что язык не стоит наряду с остальными науками (география, математика, биология и прочее), он идет вперед и ведет науки за собой, формируя их. Получается, что именно говорение порождает интеллект и творчество. Все открытия, которые сделали люди, были описаны, изучены благодаря говорению.

Если это были народы в порабощении, то их говор не отличался мелодичностью и мягкость. И наоборот, добродушные люди говорили приветливым и ласковым наречием. Говор одного народа потому и изменял свои формы, так как люди переживали разные периоды: война, болезни, мирное время, время открытий и так далее.

О категориях

Исследуя взаимосвязь языка и мышления, ученые пришли к выводу, что более всего общность выражается в грамматических аспектах, сходных с логическими категориями. Лишь признавая взаимосвязь рассматриваемых явлений, можно определить ее природу и сущность. Анализ связей – одна из ключевых задач языкознания, языковой философии. В современной лингвистике один из любопытных методических подходов – дескриптивизм. Он предполагает полностью исключать из поля зрения специфику мыслительного процесса. Впрочем, это крайность, которая в рамках рассматриваемого вопроса взаимной связи не представляет особенного интереса.

О том, какова связь между мышлением и языком, люди размышляют уже долгие века, поскольку именно язык в течение тысячелетий был основным средством выражения человеческой мысли. В силу такого продолжительного использования сформировался грамматический строй, в котором есть категории, четко ассоциирующиеся с мыслительными. Подлежащее соответствует субъекту, процесс обозначается глаголом, а для показания связей используются союзы. В то же время нельзя утверждать тождественность либо симметричность явлений. Мыслительные и языковые категории коррелируют часто, но не всегда. Есть формальные категории языка, у которых нет ничего аналогичного в мышлении. Они обусловлены продолжительным процессом обобщения различных форм, протекающим в конкретном языке под влиянием его закономерностей.

Исследуя, какова связь между мышлением и языком, ученые обратили внимание на специфические категории, отражающие далеко не все слова некоторой части речи. Говоря о чем-то, человек не осознает семантические особенности неодушевленного и не включает их в мыслительное содержание

Мысли о некотором объекте, выраженные на разных языках, зачастую сходны, но грамматические категории имеют обилие различий – это доказывает возможность переводить содержание текста с языка на язык.