Журналистика — это… история и основы журналистики. факультет журналистики

Содержание:

- Профессия журналиста

- Трумен Капоте, «Хладнокровное убийство» / «In Cold Blood» (1965)

- Устные формы журналистики

- Незначительные травмы

- Полезное видео

- XVIII век

- Популярные материалы

- Том Вулф, «Электропрохладительный кислотный тест» / «The Electric Kool-Aid Acid Test» (1968)

- Образование и наука

- 1926-1940

- История возникновения

- Интересно почитать

- Цензура

- Примеры

- Основные журналы

- Физиологические механизмы ощущения

Профессия журналиста

Журналист — это человек, который создает новости. Журналисты формируют информационное поле, в котором мы с вами живем: слушаем утренние шоу по радио, днём читаем статьи и смотрим видеоролики в смартфоне, а вечером смотрим новостные передачи по телевизору.

Благодаря работе мы узнаем информацию за пределами своего круга общения – какой прогноз погоды на завтра, стоит ли покупать новый гаджет, что происходит в горячих точках планеты, кто стал президентом в нашей или соседней стране. Поэтому, определенно, без труда журналиста в мире наступила бы великая тишина и всеобщее незнание.

Журналистика как профессия известна с древности. И отношение к ней в обществе до сих пор очень неоднозначное. С одной стороны, свободная пресса обличает проблемы общества. «Журналист — это чистильщик улиц, работающий пером», — говорил Наполеон. «Я глубоко убежден, что, если вашей целью является изменение мира, журналистика — это самое действенное и быстрое оружие для этого», — считал Том Споппард, британский драматург. А с другой стороны, пресса никогда не бывает абсолютно свободна. Если не говорить о прямой цензуре, то все равно издания и тв-каналы не могут остаться независимыми. На них влияет мнение заказчика, который финансирует СМИ, или мнение выпускающего редактора, который формирует выпуск. «Авторы газетных колонок — это несостоявшиеся торговцы мелким галантерейным товаром. Родители вынудили их заняться более интеллигентной профессией, но врожденный талант все-таки пробивает себе дорогу», — саркастически говорит Карл Краус (австрийский писатель и публицист).

Трумен Капоте, «Хладнокровное убийство» / «In Cold Blood» (1965)

Капоте пришел к журналистике молодым писателем, ищущим новую форму. Дебютировав во второй половине 1940-х годов, десятилетие спустя он оказался в творческом затруднении, выйти из которого ему помогла командировка в СССР в составе труппы, гастролировавшей с оперой «Порги и Бесс». Капоте написал об этих гастролях очерк «Музы слышны» (1956), в котором опробовал и оценил новый метод: факты — хорошо, но и присочинить не грех, если ладно получается.

Три года спустя он прочел в газете заметку об убийстве в канзасском городке Холкомб семьи фермера Герберта Клаттера и отправился туда собирать материал, взяв на подмогу свою подругу Харпер Ли (еще не опубликовавшую роман «Убить пересмешника»). Его первоначальным замыслом было написать о том, как жестокое убийство сказалось на жизни тихого, спокойного захолустья. Сказалось оно так, что в городке воцарились страх и тревога, и Капоте стоило большого труда добиваться ответов на свои многочисленные вопросы. Мало-помалу ему удалось преодолеть недоверие, но тут вмешалась судьба: убийцы были пойманы, и Капоте решил, что без их рассказа о случившемся ему не обойтись. Войдя к ним в доверие, он, естественно, использовал все их признания в книге, закончил которую лишь после того, как убийц повесили и у истории длиной в шесть лет появился финал.

«Хладнокровное убийство» было опубликовано в The New Yorker в 1965 году, а в следующем году вышло книгой, ставшей эталоном true crime (то есть основанного на реальных событиях повествования о преступлении) и супербестселлером. Капоте удалось показать, что документальная книга может не уступать роману ни в художественности, ни в драматизме, ни в глубине. В «Хладнокровном убийстве» есть и стилистический блеск, и неумолимая поступь рока, губящего невинных и виновных, и ужас, скрывающийся в человеке и ждущий случая вырваться наружу.

Устные формы журналистики

Замечание 1

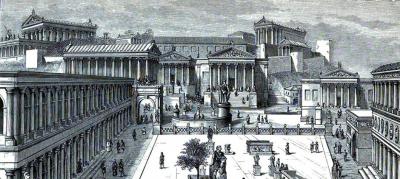

Со временем появилось знаковое письмо, которое решало проблемы обмена информацией в политических и экономических областях. В процессе образования государств по всему миру активно развиваются устные формы для распространения необходимой информации. Прежде всего, ораторское искусство получило свое предназначения. По словам историков, к ораторам того времени относись по-разному. Римлянина Цицерон встречали овациями, ведь он своей речью воодушевлял публику, а вот грека Демосфена публика побаивалась.

Ораторы, как и современные журналисты способны воздействовать на общественное мнение и формировать его по заданному руслу. Информацию устно распространяли также правительственные гонцы, дьяки, глашатаи, буллы и другие.

О пражурналистских явлениях сейчас напоминают такие слова, как: трибуна, форум и вече. Довольно часто современные газеты называют «Трибуна». К примеру, в информационном справочнике 1986 года можно встретить 19 газет с подобным названием.

В крупных городах и государствах устной формы распространения необходимой информации оказалось мало, в результате чего начали искать новые варианты освещения социум новостями. Первые письменные информирования были заимствованы у финикийцев. В античной Греции появились каменные стелы, на которых высекалась необходимая информация: действие правителей, своды законов.

В Древнем Риме для быстрой передачи важной информации: новостей или сведений, использовались стены зданий общественного предназначения. Предварительно они были выкрашены в белый цвет, после чего на них наносилась черная краска с текстом

Специально обученные жрецы находились на посту и день, и ночь. Информационный текст содержал в себе сведения о благоприятных и неблагоприятных днях, о правительственных распоряжениях, об итогах гаданий, и о государственных вестях.

Античная культура заложила основу будущей журналистике, ведь именно в те далекие времена повелось регулярно оповещать о событиях.

Незначительные травмы

Полезное видео

Предлагаем посмотреть интересное и полезное видео о том, как правильно описать квартиру для продажи:

XVIII век

Впервые

в русской литературе слово «критик»

употребил Антиох

Кантемир

в 1739 г. в сатире «О воспитании». Ещё

на французском — critique. В русском

написании оно войдет в частое употребление

в середине XIX в.

Литературная

критика начинает развитие вместе с

появлением литературных журналов.

Первым таким журналом в России стали

«Ежемесячные

сочинения, к пользе и увеселению служащие»

(1755). Первым российским автором,

обратившимся к рецензии, считается Н.

М. Карамзин,

предпочитавший жанр монографической

рецензии.

Характерные

черты литературной полемики XVIII века:

лингво-стилистический

подход к литературным произведениям

(основное внимание уделяется погрешностям

языка, преимущественно первая половина

века, особенно свойственно выступлениям

Ломоносова и Сумарокова);

нормативный

принцип (характерен для господствовавшего

классицизма);

вкусовой

принцип (выдвинут в самом конце века

сентименталистами).

Популярные материалы

Том Вулф, «Электропрохладительный кислотный тест» / «The Electric Kool-Aid Acid Test» (1968)

Для литературной журналистики Том Вулф — фигура из самых главных: во многом благодаря его творческим и, так сказать, продюсерским усилиям «новая журналистика» оказалась важным фактом американской культуры и привлекла к себе пристальное внимание, критическое и академическое. Одним из дел его жизни было доказать, что «новая журналистика» 1960–70-х годов по-настоящему нова — и что тот переворот, который она, по его мнению, устроила в американской словесности, она устроила без посторонней помощи и предварительной подготовки

Суть этого переворота, по Вулфу, заключалась в том, что «новая журналистика» отобрала у художественной литературы ее приемы и успешно применила их к невероятной действительности 1960-х годов, от которой «настоящие» писатели надменно отвернулись. Одной из визитных карточек этой журналистики с ее установкой на эстетическую выразительность вкупе с документальной достоверностью и стал «Электропрохладительный кислотный тест» — история писателя Кена Кизи и коммуны его друзей и единомышленников «Веселые проказники», распространявших мысль о пользе расширения сознания

Одним из дел его жизни было доказать, что «новая журналистика» 1960–70-х годов по-настоящему нова — и что тот переворот, который она, по его мнению, устроила в американской словесности, она устроила без посторонней помощи и предварительной подготовки. Суть этого переворота, по Вулфу, заключалась в том, что «новая журналистика» отобрала у художественной литературы ее приемы и успешно применила их к невероятной действительности 1960-х годов, от которой «настоящие» писатели надменно отвернулись. Одной из визитных карточек этой журналистики с ее установкой на эстетическую выразительность вкупе с документальной достоверностью и стал «Электропрохладительный кислотный тест» — история писателя Кена Кизи и коммуны его друзей и единомышленников «Веселые проказники», распространявших мысль о пользе расширения сознания.

«Веселые проказники» в Сан-Франциско. 1966 год

Вулф не был причастен к этой группе, но живо интересовался культурными и социальными переменами в стране, а Кизи и компания имели самое непосредственное отношение к психоделической революции, без которой 1960-е годы себе не представить. Увидев в Кизи нечто вроде пророка, Вулф решил приглядеться к его «культу» — и, похоже, проникся его обаянием: во всяком случае, заинтересовался настолько, чтобы с головой погрузиться в «субъективную реальность» своих героев, их быт и приключения. Для того чтобы донести их до читателя, ему пришлось выжать из английского языка все соки: Вулф сбивается с прозы на стихи, ныряет в потоки сознания, изгаляется над пунктуацией — в общем, делает все, чтобы на его страницах ожил безумный карнавал, участником которого он сам отнюдь не был.

Созданный Вулфом эффект присутствия замечателен двумя обстоятельствами: тем, что возникает вообще (сдержанный и корректный журналист в неизменном костюме изо всех сил держал дистанцию, не позволяя «субъективной реальности» развеселых хиппи вторгнуться в свою), и тем, что возникает в сценах, которые Вулф не наблюдал лично. Основная часть книги посвящена странствию «проказников» на психоделическом агитавтобусе и собственно «кислотным тестам», представлявшим собой, грубо говоря, дискотеки под ЛСД. Все это Вулфу пришлось реконструировать по разного рода источникам — и очень трудно поверить, что он всего этого не видел, не слышал, не чувствовал и не употреблял. Какими бы яркими красками ни переливалась его книга, какой бы свободой от нее ни веяло, Вулф ясно дает понять, что рассказывает об уходящей натуре, обреченном проекте и кончающейся эпохе.

Образование и наука

Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихсяПредметыБиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихологияЛогикаРусский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимия

1926-1940

Второй период в истории советской журналистики берет начало в 1926 году и заканчивается в 1940. Этап характеризуется нарастающим влиянием партии на СМИ. Действующая власть внушала руководителям печати и радио мысль о том, что приоритетная задача журналистики – коммунистическое воспитание трудящихся и внедрение в массы традиций правящей партии. Спустя десять лет, в 1938 году партийному контролю органов цензуры по всему СССР подвергалось: 8850 газет, 1762 журнала, 74 вещательных радиостанции, 1176 типографий, 70 тыс. библиотек.

Начиная с 1928 года, наметилась тенденция к бурному росту количества печатных изданий. Если в первый год нового периода насчитывалось около 2000 газет, то к 1940 их было уже свыше 9000. Наибольшую популярность имела газета “Правда”, тираж которой достигал 2 млн. экземпляров. Вторую и третью позиции разделили издания “Известия” и “Крестьянская газета”.

Среди сравнительно новых всесоюзных изданий можно отметить“Литературную газету”. В газете публиковались очерки П. Павленко, А. Караваевой, В. Катаева, В Шишкова. Активно выступал в газете А.М. Горький. Публикуя его статьи «Беседа с молодыми» и «О языке», редакция отмечала, что «борьба за культуру языка – есть борьба за культуру социализма».

Перед началом войны особым ростом отличались отраслевые и производственные издания:«Нефть», «Техника», «Медицинский работник» и другие. Труд журналистов на узкую категорию граждан был доведен до совершенства.

Параллельно шло и развитие радиовещания. К 1940 году количество радиогазет достигло почти 300. Кардинально система радио преобразилась в 1930 году с появлением звукозаписи. Радио вещание увеличило территориальных охват и к концу второго периода в стране насчитывалось 5 млн. радиоточек.

Второй этап в истории развития советской журналистики знаменателен и тем, что в 1931 годув СССР состоялась первая экспериментальная телевизионная передача. Именно это событие дает основание говорить о зарождении советского ТВ, которое уже к концу 30-х годов вело относительно регулярные телепередачи.

Если рассматривать основную тематическую линию журналистики довоенного периода, то можно говорить о явном увлечении экономикой и пропагандированием достижений СССР: летопись новостроек, победы летчиков, ликбез, коллективизация. Радио и тв России изначально создавалось исключительно для внедрения коммунистических идей в самые широкие слои населения.

История возникновения

Становление жанра

В своей статье о литературной критике исследователь журналистики Л.П. Саенкова отметила, что данный вид публицистики зародился еще задолго до журналистики как таковой:

В учебнике Баранова В. И., Бочарова А.Г., Суровцева Ю.И. «Литературно-художественная критика» (1982) мы находим свидетельства о зарождении литературной критики в России 18 века

Этому вопросу уделяет особое внимание писатель и поэт В. Тридиаковский

В своих письмах он вырабатывает первые, еще бессистемные принципы критики искусства. Но больший вклад в это дело внес знаменитый ученый М. Ломоносов, написав «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии». Там он регламентирует новые основы работы с литературой, которые позволяют не нарушать права искусства на самовыражение, но в то же время дают критику свободу для выражения своей точки зрения. Ломоносов говорит об этике журналиста и обязательности его подготовки к рассуждениям о творчестве. Он призывает акул пера подучиться отличать зерна от плевел, а не отвлекать внимание читателя на пустые разговоры с неумным автором. Автор «Рассуждений…» выражает надежду, что журналист-критик будет нести моральную ответственность за каждое свое слово, и это остановит его в погоне за одобрением публики.

Массовая печать быстрее всего развивалась во Франции, более раскованной и свободной стране, чем монархическая Россия. Поэтому закономерно, что первые попытки классифицировать литературную критику были предприняты критиком Шарлем Сент-Бёвом. Он предлагал разделить публицистику такого рода на две группы:

Именно такую журналистику мы видим в исполнении Н. Новикова и Н. Карамзина. Об их деятельности Вы можете прочитать в отдельном материале, посвященном истории журналистики 18 века.

Расцвет жанра

В 19 веке литературная критика стала основным журналистским жанров в российской прессе. Поскольку политические и социальные материалы с критическим содержанием никто бы не напечатал, авторы выходили из положения с помощью иносказания. Обсуждая литературу передовых писателей и мыслителей своего времени, они высказывали актуальные суждения об общественно-политической жизни страны

Поэтому литературная критика очень скоро привлекла внимание органов цензуры. Некоторые статьи вызывали столь бурную реакцию в обществе, что журналы закрывались, а авторы подвергались наказанию

Подробнее об этой странице в истории литературной критике мы написали в материале, посвященном журналистской деятельности Н.А. Некрасова, который издавал «Современник» и вынужден был подкупать цензоров, публикуя очередные произведения и рецензии на них. Не менее интересным образчиком литературного критика является солнце русской поэзии — А.С. Пушкин. О его роли в журналистике того времени мы написали в отдельной статье.

В 20 веке уже каждое солидное издание не представляло своей работы без отдела, посвященного литературной критике.

В советской России литературной критике отводилась не менее заметная роль, так как ее пропагандистский потенциал был очевиден лидерам партии. До сих пор сохранились постановления, регламентирующие положение этого вида деятельности в печати. Однако на практике литературная критика не так самозабвенно отдавалась нуждам идеологии. Направление публикаций было гуманистическим и отражало приверженность человеческим интересам и традиционным ценностям, которые кое в чем расходились с доктринами марксизма-ленинизма. Авторский взгляд играл в материале главную роль: автор полемизировал, спорил, доказывал, но не навязывал сухой паек пролетарской морали.

Интересно почитать

Технологии и материалы

8985

Битумная мастика для кровли: особенности, характеристики, технология нанесения

31 августа 2018

Технологии и материалы

8318

Выбор прозрачного шифера – строительная экзотика

18 сентября 2018

Технологии и материалы

5723

Как правильно построить крышу конверт, какие материалы и элементы для этого используют

18 января 2019

Цензура

Несмотря на то, что с появлением первых частных журналов была снята монополия на печатное слово, вопрос с цензурой никуда не исчез. Безусловно, она была мене строгой, чем в последующие периоды, но возможности независимой передовой журналистики всё же ограничивались. Правящие классы опасались за свою безопасность, поэтому в годы Великой французской революции Екатерина 2 организовывает преследование ведущих журналистов времени: Радищев, Новиков. Пресекались любые революционные и либеральные идеи.

Но даже несмотря на это частные издания доказали, что журналы могут отстаивать народные интересы и под гнетом царской власти.

Примеры

Эпоха Просвещения в Европе является прекрасным временем для публицистики (Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Л. де Монтескьё).

В России наибольшего внимания заслуживают авторы XIX века. Множество писателей обращалось к публицистике – А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Н. А. Некрасов, А. И. Герцен. Критика была не аналитическим, а публицистическим жанром, авторы затрагивали и общественные проблемы (В. Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов и Д.И. Писарев).

Общественная мысль рубежа веков была направлена на поиск пути развития России. Творческая интеллигенция чувствовала грядущие перемены и пыталась осмыслить их зарождение в настоящий момент. И пути виделись разные. Л. Н. Толстого занимали вопросы образования, семьи, религии. И спасение он видел в нравственности и всепрощении, выступал против насилия. В это же время М. Горький видел грядущий переворот, в его публицистике звучит призыв к свободе и справедливости. Однако после революции он разочаровался в реализации великой идеи всеобщего равенства, что отразилось в его «Несвоевременных мыслях». Свое отношение к революции, роли интеллигенции выражал и А. А. Блок («Интеллигенция и революция»).

Публицистика времен войны поражает энергичностью, сильным гражданским посылом к единению против врага. Главные авторы – А. Толстой, Н. Тихонов, И. Эренбург, М. Шолохов, К. Симонов, Б. Горбатов, Л.Соболев, В.Вишневский, Л.Леонов, М.Шагинян, А.Сурков, В. Величко.

А. И. Солженицын предстает яркой фигурой в послевоенной публицистике. В первую очередь потому, что он один из первых, кто пошел против системы. Его произведения на лагерную тему отличаются ярко выраженной публицистичностью и гражданской позицией («Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»). После возвращения на родину в 1990 году также писал на тему будущего развития страны, ее нового пути («Как нам обустроить Россию).

Основные журналы

В 19 веке появилось множество журналов и газет, достойных внимания читателей и потомков.

Вестник Европы

В начале столетия возник знаменитый журнал «Вестник Европы». Это один из немногих русских журналов, который смог просуществовать почти 30 лет (1802 — 1830 гг. ). Задумка принадлежала московскому книгопродавцу И. В. Попову. Он же был в числе первых издателей, предложивших оплату журналистского труда. Первым редактором стал консерватор Н. М. Карамзин. При нём журнал придерживался идей гуманного отношения к крепостным и осуждающего неприятия по отношению к жестокосердным помещикам. Журнал был наиболее интересен для образованного общества в силу ориентации на высокие эстетические нормы.

В 1803 году после ухода Н. М. Карамзина с поста главного редактора издание потеряло свою оригинальность и живость. Ведь до этого небывалый успех журнала объяснялся исключительной способностью Карамзина улавливать современные политические события и обращать их в увлекательную письменную форму.

С 1804 года редакторы постоянно сменялись, но с 1811 М. Т. Каченовский становится бессменным редактором «Вестника Европы», однако восстановить былую популярность издания так и не удалось. Он превратился в идеал мертвенности и сухости. В 1830 году за неимением читателей издание было закрыто.

Сын Отечества

С приходом Алесандра 1 во многих сферах жизни, в том числе и в журналистике, появляются признаки либерализма. Но в 1804 году послабления заканчиваются: вводится предварительная цензура, принимается Цензурный устав, запрещается упоминание о крепостном праве. В этом нелегком положении возникает еще один знаменитый еженедельник «Сын Отечества». Журнал стал выпускаться в связи с войной 1812 года. Первый редактор Н. Греч подробно писал о ходе освободительной войны, героизме наших солдат и военных буднях.

Издание пользовалось большой популярностью, но уже по окончании войны читатель медленно потерял к нему интерес.

Московский телеграф

В 40-е годы 19 века ситуация кардинально изменилась. Нарастающие крестьянские бунты породили массу вопросов по дальнейшему развитию России. В связи с этим положение российской периодической печати стало еще сложнее, но это не мешало возникновению новых изданий.

Первым среди прогрессивных журналов был «Московский телеграф» Н. А. Полевого. Начал издаваться в канун декабристского восстания и носил энциклопедический характер. Критика Полевого крайне не нравилась правительству, поэтому в 1834 году журнал был закрыт.

Телескоп

В 1831 году возник ещё один передовой журнал «Телескоп» Н. И. Надеждина. Очередная жертва цензуры, которая была закрыта уже через пять лет за резко критический пафос по отношению к самодержавной России.

Современник

В 1836 году в результате долгих и мучительных стараний А. С. Пушкина был издан литературный журнал “Современник”. Выходил он крайне редко — 4 раза в год. Читатели того времени возлагали на него большие надежды, ведь Александр Сергеевич собирался продолжать традиции “Полярной звезды”, отдавая предпочтение русским авторам.

Однако замыслы поэта рухнули в связи с его трагической гибелью. Журнал существовал и после смерти Пушкина до 1866 года, но имел совсем иные цели и задачи.

Полярная звезда

Еще одним продолжателем декабристских идей стал альманах «Полярная звезда», одноименный изданию декабристов. Альманах выпускался с 1855 года под редактурой А. И. Герцена в Лондоне.

Связь с декабристами подчеркивалась самыми разными способами: название, обложка, содержание. Вышло всего семь номеров, которые по замыслу редактора должны были распространить в России свободный образ мыслей.

Физиологические механизмы ощущения

Основой физиологии ощущений служит деятельность анализаторов, которые, в свою очередь, состоят из:

- рецепторов, которые воспринимают раздражение;

- проводящих, центростремительных нервных путей, передающих возбуждение в соответствующие части головного мозга;

- центральных корковых отделов анализаторов, в которых происходит обработка поступивших нервных сигналов.

Действуя на рецептор, раздражения, такие как звук, цвет, прикосновения, движение и другие, вызывают возбуждение в нем. Возбуждение от рецептора по проводящим нервам передается в центр анализатора, в головной мозг человека. Ядро анализатора осуществляет выполнение, анализ и синтез поступающих с периферии сигналов.

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

В головном мозге каждому анализатору соответствует отдельная область. Так, область зрительного анализатора находится в затылочных долях головного мозга, а область слухового анализатора в средине верхней височной извилины, анализатору двигательной чувствительности отведено место в центральной извилине.

Ориентировка человека в окружающем мире реализуется по принципу рефлекторного кольца, который обеспечивает постоянную обратную связь человека с окружающей средой. Принцип обратной связи был открыт Сеченовым, а затем разработан в трудах Павлова и Анохина. Он дает возможность понять этапы начала и завершения процесса ощущения по законам рефлекторной деятельности.