Оперантное обусловливание: основные положения. беррес фредерик скиннер

Содержание:

- Теория классического обусловливания

- Инструментальное научение.

- Кодирование информации в памяти.

- Что такое ящик Скиннера?

- Визит Скиннера в школу своей дочери

- Реактивное научение

- Научение методом проб и ошибок

- Последовательное и пропорциональное подкрепление

- Оперантное научение Б.Ф. Скиннера

- ПЕРЕНОС И ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

- Различия между классическим и оперантным обусловливанием

- Ограничения теории оперантного научения

- Примеры и формы оперантного научения

Теория классического обусловливания

Замечание 1

Теория классического обусловливания базируется на учении Павлова об образовании условных рефлексов.

Принципы классического обусловливания сводятся к тому, что респондентное поведение может быть классически обусловлено. Суть этого процесса заключается в том, что нейтральный первоначально стимул начинает вызывать реакцию в связи со своей ассоциативной связью со стимулом, автоматически порождающим такую же или очень похожую реакцию.

Иными словами, основным путем управления поведениям будет управление предъявлением стимулов, которые вызывают определенный тип реакции, внешним окружением и контролем над ними. При организации определенного окружения, выработав условные рефлексы, можно сформировать у человека желаемое поведение.

Формировать условный рефлекс нужно в соответствии со следующими требованиями:

- смежность – совпадение во времени индифферентного и безусловного раздражителей, с некоторым опережением индифферентного раздражителя;

- повторение – многократное сочетание индифферентных и безусловных раздражителей.

Инструментальное научение.

Второй тип научения, тоже относящийся к основным, осуществляется методом проб и ошибок. Впервые он был систематически изучен американским ученым Э.Торндайком (1874–1949), одним из основателей психологии образования. Торндайк помещал кошку в ящик, из которого она могла выйти, только потянув за шнур, свешивавшийся с крышки. После ряда случайных движений кошка рано или поздно тянула за шнур, обычно совершенно случайно. Однако, когда ее снова помещали в ящик, она уже тратила меньше времени на то, чтобы снова потянуть за шнур, и при повторении ситуации освобождалась из ящика мгновенно. Научение измерялось в секундах, которые требовались кошке для того, чтобы совершить правильное действие. Другой пример инструментального обучения – метод, предложенный американским психологом Б.Скиннером (1904–1990). «Ящик Скиннера» представляет собой тесную клетку с рычагом в одной из стенок; цель эксперимента – научить животное, обычно крысу или голубя, нажимать на этот рычаг. Животное до начала обучения лишают пищи, а рычаг соединяют с механизмом подачи еды в клетку. Хотя сначала животное не обращает внимания на рычаг, рано или поздно оно нажимает на него и получает пищу. Со временем интервал между нажатиями на рычаг уменьшается: животное научается использовать зависимость между желательной реакцией и кормлением.

Иногда научение определенному поведению оказывается таким долгим или сложным, что животное никогда не смогло бы прийти к нему случайно. Тогда применяется метод «последовательных приближений». Не ожидая выполнения всей требуемой последовательности действий, дрессировщик выдает поощрение за что-то похожее на желательный поведенческий акт. Например, если собаку нужно научить перекатываться, ей сначала дают лакомство просто за то, что она ложится по команде. После того, как первая часть освоена, собака получает поощрение лишь при случайном выполнении нужного движения: например, после того, как ляжет, она перекатится на бок. Шаг за шагом дрессировщик добивается все более близкого соответствия желаемому поведению, по принципу детской игры «холодно – теплее – горячо». В целом, инструментальное научение очень похоже на эту игру, но роль спрятанного предмета выполняет определенный вид поведения, а роль слова «горячо» – поощрение.

Последовательные приближения к желаемому поведению применяются и при лечении тяжелых форм шизофрении, когда единственная цель – побудить пациента двигаться и разговаривать вместо того, чтобы уйти в себя и хранить молчание. Как всегда при инструментальном научении, для успешности метода необходимо найти что-то, чего пациент хочет (например, сладости, жевательную резинку или интересные фотографии). После того как обнаружена хоть какая-то реакция, следует определить, какие аспекты поведения наиболее желательны, и сделать их условием получения вознаграждения. Отметим, что к способам инструментального научения относится и наказание, но здесь зависимость возникает между нежелательным поведением и неприятным воздействием.

Кодирование информации в памяти.

Многие виды обучения включают три важнейших элемента: звук, смысл и зрительный образ. Например, необходимо образовать ассоциацию между словами «собака» и «стол». Обучение путем кодирования звука требует все новых и новых повторений этих слов, вслушивания в то, как они звучат вместе, и запоминания ощущений, возникающих при их повторении. Этот акустический метод, называемый механическим запоминанием, иногда необходим, но значительно уступает кодированию по смыслу. Осмысленное усвоение ассоциации между словами «собака» и «стол» включает мысль о собаке, мысль о столе и установление какой-то связи между ними, например утверждения, что собака никогда не работает за столом. Смысловое кодирование – наиболее важный фактор успешного школьного образования

Длительная усердная работа, использующая механическое запоминание, не дает тех результатов, какие достигаются в ходе намного меньшего числа занятий, в которых основное внимание уделяется смыслу урока. Иногда же наиболее результативным оказывается третий метод – метод формирования зрительных образов

В случае с «собакой» и «столом» процедура должна заключаться в создании реалистического мысленного образа, в котором важную роль играют и собака, и стол, например образа старинного письменного стола, на котором стоит пресс-папье с ручкой в виде охотничьей собаки. Чем более живым окажется образ, тем легче впоследствии вспомнить связь между этими двумя объектами. Конечно, в некоторых случаях, особенно если дело касается абстрактных понятий типа «несчастье» и «энергия», нет простого способа визуального представления и приходится полагаться только на смысловое кодирование. Таким образом, эффективное обучение обеспечивают не только время и усилия, затраченные на практику; большое значение имеет также сам характер практики.

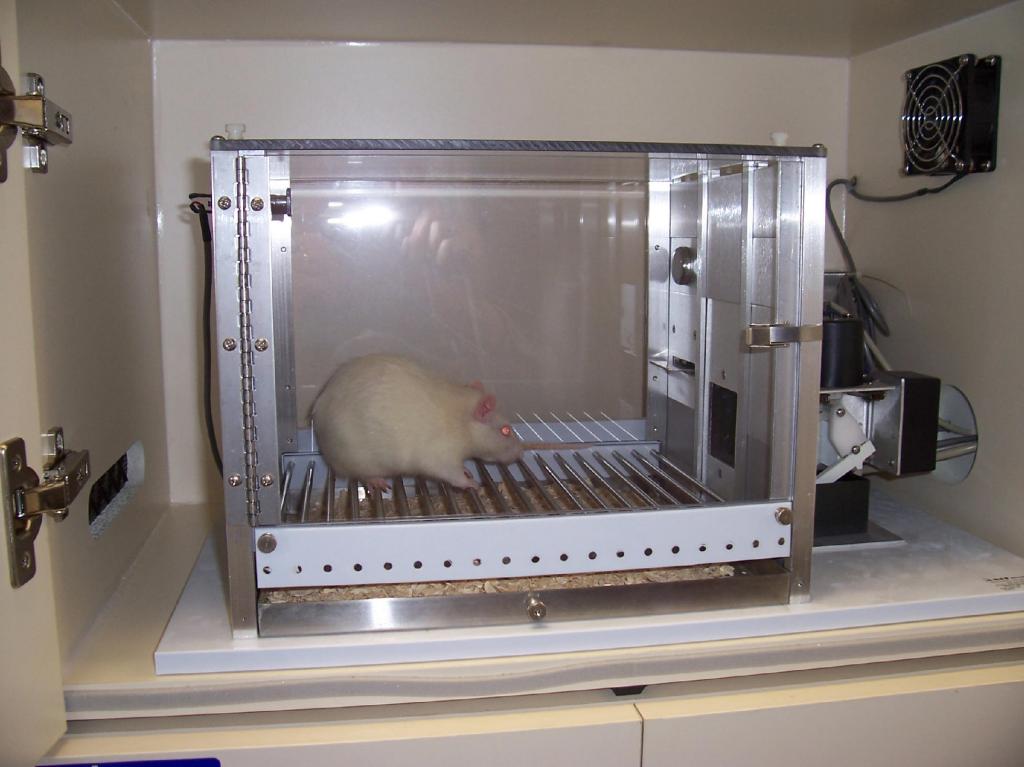

Что такое ящик Скиннера?

Имя ученого носит лабораторное оборудование, которое имеется практически во всех институтах и даже в кружках для детей. Разумеется, если в них изучается поведение, образование и закрепление рефлексов. Конечно же, речь идет о ящике Скиннера.

Это оборудование представляет собой достаточно просторную коробку или же ящик, в которое помещают наблюдаемое животное, как правило, крысу или мышь. Сам ящик в идеале является непроницаемым для звука и света. Это необходимо для исключения случайных посторонних факторов, способных повлиять на чистоту результатов проводимого исследования.

Внутри ящика располагается одна «кнопка» или же несколько, как правило, их называют рычагами. Технически процесс современных исследования выглядит так:

- животное «нажимает» на кнопку или рычаг;

- переключатель это фиксирует и передает на компьютер.

Разумеется, до появления сложной техники за подопытными зверьками велось непосредственное наблюдение. Модель оборудования, разработанная Скиннером, подходит для изучения поведенческих реакций не только у крыс или мышей. В ящик может быть помещено любое животное или же птица.

Визит Скиннера в школу своей дочери

Это произошло в 1956 году, когда ученый пришел в школу своей дочери Дэрби. В тот день Скиннер понял, что изучаемые школьниками предметы можно сделать на порядок легче. Для этого урок необходимо расчленить на маленькие «промежутки», которые будут отведены отдельной теме или разделу в изучении чего-либо, как это было в ситуации с «многострадальным» голубем. Обучающимся предлагаются определенные вопросы, на которые они самостоятельно стараются ответить, а преподаватели будут сразу отмечать, какие из их ответов являются правильными. Позитивное подкрепление работает лучше негативного и приносит больше плодов, а те самые ответы, которые были даны правильно, и будут являться подкреплением.

Но тут проблема… Преподаватель в коллективе обучающихся всего один, а вот самих учеников двадцать человек, а иногда и больше. Из этого следует, что учитель не в силах давать подкрепление одновременно каждому из них. Как решить эту проблему? Следует создать учебники, которые будут написаны таким образом, что вопросы и ответы на них будут следовать прямо друг за другом. Скиннером были предложены и специальные машины для самостоятельного обучения.

Через некоторое время принципы такого обучения все-таки были внедрены в колледжах США, а также и за пределами страны.

Реактивное научение

Реактивное научение, при котором вырабатываются новые реакции на раздражители. Это пассивная форма научения: для приобретения новых реакций живое существо не производит никаких действий над внешней средой.

Самый простой вид научения. Основные формы реактивного научения: привыкание и сенсибилизация, импринтинг, классическое обусловливание.

Привыкание и сенсибилизация

Эти простейшие формы научения имеются у самых примитивных животных, но сохраняются и у человека.

Привыкание (габитуация) — это уменьшение реакции при повторном действии незначимого раздражителя. Например, человек привыкает спокойно спать под шум автомобилей под окнами.

Сенсибилизация, напротив, — это усиление реакции при повторном действии значимого раздражителя. Например, у человека, сильно испуганного громким звуком, на некоторое время усиливается реакция и на тихие звуки.

Импринтинг

Импринтинг («запечатление») — это мгновенное научение, «научение с первого раза». Классический пример импринтинга — формирование привязанности гусят к первому увиденному после вылупления движущемуся объекту. В естественной среде обитания этим объектом бывает мать, и гусята сразу после вылупления начинают повсюду следовать за ней; биологическое значение этого феномена очевидно. Если же первым движущимся объектом оказывается экспериментатор или даже неодушевлённый предмет (например, мячик), то гусята начинают следовать именно за ним.

Важная закономерность импринтинга заключается в том, что он формируется в строго определённые периоды жизни, называемые критическими периодами. В примере с гусятами критический период — это первые часы после рождения. Эта закономерность распространяется и на многие другие формы научения, сходные с импринтингом: например, канарейка может научиться петь только в том случае, если её в определённый период жизни подсадить к взрослой поющей особи; у ребёнка существует определённый критический период (до 5 лет) для формирования речи. Таким образом, критические периоды в широком смысле слова — это такие периоды, в которые особенно легко формируются и особенно прочно закрепляются определённые формы поведения.

Классическое обусловливание

Это формирование классических (павловских) условных рефлексов. Условные рефлексы отличаются от безусловных следующими основными особенностями.

Безусловные рефлексы — в основном врождённые, они возникают в ответ на действие раздражителя всегда, без каких-либо предварительных условий (отсюда — безусловные).

Условные рефлексы — новые, приобретённые; они вырабатываются при соблюдении определённых условий (отсюда — условные), главные из которых следующие:

Типичный пример — выработка условнорефлекторного слюноотделения. Предъявление пищи — это безусловный раздражитель: у более или менее голодного животного или человека оно всегда вызывает слюноотделение. Если предъявление пищи несколько раз предварять включением лампочки, то через некоторое количество повторов в ответ на включение лампочки будет выделяться слюна.

Если безусловный раздражитель перестает подкрепляться, то условный рефлекс постепенно перестает проявляться. Например, если выработать условнорефлекторное слюноотделение на включение лампочки, а затем это включение перестать сопровождать предъявлением пищи, то через некоторое время вид лампочки перестанет вызывать слюноотделение. Это явление называется условным торможением. Существуют несколько видов условного торможения, но все они обладают главным общим свойством: возникают в ответ на неподкрепление.

Биологический смысл условных рефлексов заключается в том, что условные раздражители имеют сигнальное значение, то есть оповещают о предстоящих важных событиях. Таким образом, реакция на условный раздражитель (условный рефлекс) обеспечивает опережающее реагирование. Значение его огромно: подавляющее большинство наших действий представляют собой опережающие реакции на сигналы. Благодаря постоянной выработке условных рефлексов на подкрепляемые раздражители и торможению условных рефлексов — при прекращении подкрепления организм всё тоньше и точнее адаптируется к окружающей среде.

Классическое обусловливание было открыто И. П. Павловым.

Научение методом проб и ошибок

При

научении методом проб

и ошибок индивидуум,

встретившись с каким – либо препятствием,

совершает попытки преодолеть его и при

этом, постепенно отказываясь от

неэффективных действий, находит в конце

концов решение задачи.

Такой

тип научения был открыт Торндайком

(Thorndike,

1890) – одним

из первых ученых, заинтересовавшихся

процессами научения (рис. 7,2). В своих

опытах Торндайк использовал так

называемые проблемные клетки, в которые

он помещал голодных кошек (рис. 7.3).

Некоторые клетки открывались в том

случае, если животное тянуло за веревку,

а в других нужно было приподнять запорный

крючок. Торндайк подсчитывал, сколько

попыток и сколько времени требовалось

кошке для того,

чтобы решить стоящую перед ней задачу

– выйти из клетки и получить пищу,

помещенную снаружи.

Рис. 7.2. Эдуард Торндайк,

американский психолог (1874 – 1949). Он

впервые стал изучать решение животными

задач в лабораторных условиях. Работы

Торндайка привели его к теории научения

методом проб и ошибок и к закону эффекта,

на котором основана эта теория.

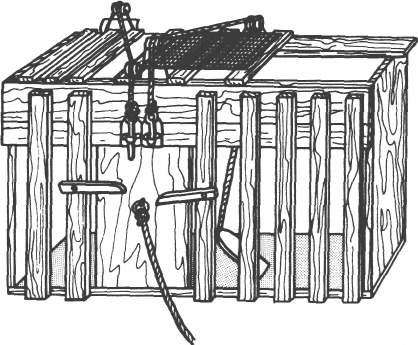

Рис. 7.3. «Проблемная

клетка», разработанная Торндайком в

1911 году. Кошка, помещенная в такую клетку,

должна была методом проб и ошибок

научиться нажимать на деревянную педаль,

что благодаря системе блоков и веревок

позволяло открывать дверцу.

Наблюдая

за животными, Торндайк заметил, что

сначала их действия были чисто случайными,

но в конце концов кошка «нечаянно»

задевала веревку или крючок, освобождалась

и получала вознаграждение. Однако по

мере увеличения числа попыток действия

животных все больше сосредоточивались

вокруг «ключевого» участка клетки, и

число ошибок, а также и время, проведенное

в клетке, быстро сокращалось. Торндайк

представил эти результаты в виде кривых

(рис. 7.4) и вывел закономерности, позволяющие

объяснить эффективность такого метода

«проб и ошибок». Согласно важнейшей из

этих закономерностей – закону

эффекта, –

вслучае,

если какое-то действие приводит к

желательным результатам, вероятность

его повторения возрастает, а если к

нежелательным последствиям – снижается

(см. документ 7.2).

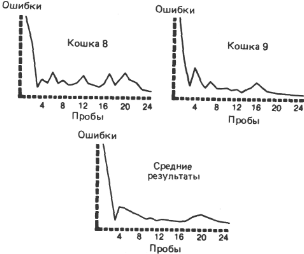

Рис. 7.4. Кривые научения

методом проб и ошибок. Сходные кривые

получал Торндайк по данным своих опытов

на кошках. Видно, что чем больше проб

совершает животное, тем меньше становится

число ошибок.

Однако научение

методом проб и ошибок само по себе не

очень эффективно. Если бы новые формы

поведения удавалось «изобрести» лишь

случайным образом, было бы трудно

объяснить быстрое приобретение новых

навыков людьми и домашними животными.

Без сомнения, вполне вероятно, что на

протяжении миллионов лет именно такой

процесс приводил к выработке различных

навыков у наших предков. Но не менее

очевидно, что по мере совершенствования

этих навыков и упрочения власти человека

над окружающей средой постепенно

складывались новые способы формирования

и передачи новых типов поведения.

Скиннер

– признанный вождь американских

бихевиористов в последние 30 лет –

систематизировал теорию Торндайка,

пытаясь объяснить, каким образом в

структурированной среде формируется

множество различных типов поведения.

При этом Скиннер вскрыл принципы

оперантного

обусловливания и

формирования

реакций путем

последовательных приближений.

Последовательное и пропорциональное подкрепление

Но голубь не может научиться игре в пинг-понг, если экспериментатор не будет формировать у него данное поведение путем дискриминационного научения. Это означает что отдельные действия голубя подкрепляются ученым последовательно, избирательно. В теории Б. Ф. Скиннера подкрепление может быть или распределенным случайно, происходя через определенные временные промежутки, или происходить в определенных пропорциях. Поощрение, распределенное случайно в виде периодических денежных выигрышей, провоцирует у людей развитие игровой зависимости. Поощрение, которое происходит через определенные интервалы времени – зарплата – способствует тому, что человек остается на определенной службе.

Пропорциональное поощрение в теории Скиннера представляет собой настолько мощное подкрепление, что животные в его экспериментах практически загоняли себя до смерти, пытаясь заработать побольше вкусной пищи. В отличие от подкрепления поведения, наказание является отрицательным подкреплением. С помощью наказания невозможно научить новой поведенческой модели. Оно только заставляет субъекта постоянно избегать известных операций, за которыми следует наказание.

Оперантное научение Б.Ф. Скиннера

В психологии существует много интересных теорий и методик. Такие методики, как оперантное научение оказывают помощь семье, оказывают влияние на успеваемость детей, повышают самооценку и др.

Замечание 2

Суть оперантного научения заключается в установке ассоциативной связи между поведением и следствием этого поведения.

Научение – это своеобразный метод обучения, требующий конкретного действия. Часто оперантное научение называют методом Скиннера, который был убежден, что любое поведение мыслями или мотивацией объяснить невозможно.

Скиннер использовал термин оперантный для описания любого поведения, говоря другими словами, Скиннер объяснил на примере научения, как люди приобретают привычки и модель поведения в повседневной жизни.

Рисунок 1. Оперантное научение. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Теория оперантного научения Скиннера включает следующие положения:

- На основе реакций вырабатываются классические условные рефлексы, а на основе оперантов вырабатываются инструментальные рефлексы. Условный рефлекс вырабатывается в результате образования ассоциации между безусловным и нейтральным раздражителями. Инструментальный рефлекс образуется между определенным поведением и его последствиями;

- Только при наличии подкрепления возможно любое научение. Скиннер, исходя из закона эффекта Торндайка, определил подкрепление, убрав из него субъективное понятие, связанное с состоянием удовлетворения. Любое событие, сочетающееся с каким-либо видом поведения, Скиннер понимает как подкрепление. Например, для голодного животного в его ящике подача пищи будет подкреплением;

- Любое поведение можно создать подкреплением – на основании этого положения ученый разработал способ формирования поведения через последовательные приближения. Суть его заключается в том, что путь от исходного поведения до конечной реакции, разбивается на несколько этапов. Каждый из этапов необходимо систематически подкреплять, приближаясь к нужной форме поведения;

- Поведение человека и животного зависит от внешней среды и системы внешних подкрепляющих факторов. Человек только думает, что свободен в выборе поведения и что сам решает свою судьбу, но, на самом деле он похож на животное, помещенное в ящик Скиннера. В повседневной жизни можно увидеть множество примеров оперантного научения с перспективой награды и использование этого научения с целью отучить человека от нежелательной привычки наказанием или лишением желаемого.

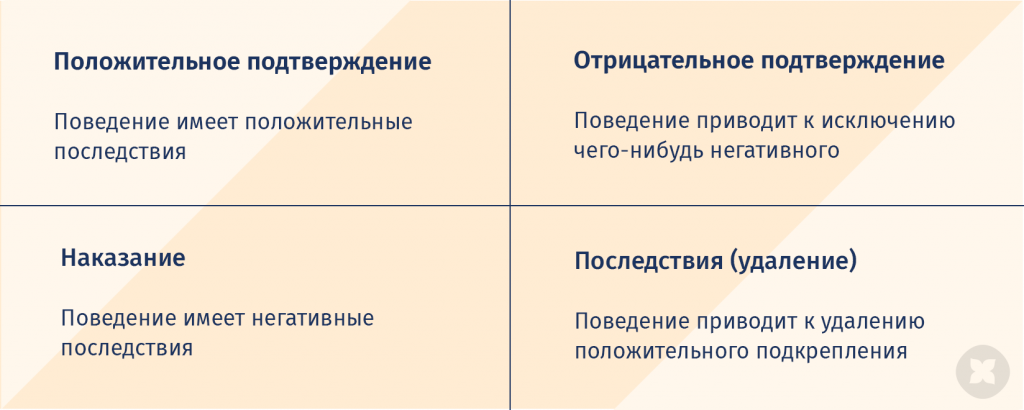

Выделяется два вида подпитки:

- позитивное подкрепление используется для поощрения нужной модели поведения;

- негативное подкрепление – это действия, не несущие в себе удовольствие.

Наказание используется при необходимости прекратить нежелательную модель поведения. Выделяется два вида наказаний – позитивное и негативное.

ПЕРЕНОС И ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

Научение определенному типу поведения редко происходит изолированно. Чаще имеет место сходство между теми ситуациями, в которых осваиваются разные типы поведения, или сходство между самими типами поведения. Когда, например, сходны между собой два последовательных учебных задания, выполнение первого из них облегчает выполнение второго; такой эффект называют «переносом». Положительный перенос возникает в том случае, если освоение первого умения помогает в освоении второго; например, научившись играть в теннис, человек легче научится играть в бадминтон, а ребенок, умеющий писать на доске, легче освоит письмо ручкой на бумаге. Отрицательный перенос происходит в противоположных ситуациях, т.е. когда освоение первой задачи мешает научиться выполнять вторую: например, неправильно запомнив имя нового знакомого, труднее выучить правильное имя; умение переключать передачи в автомобиле одной марки может затруднить пользование автомобилем другой марки, где все рычаги расположены иначе. Общий принцип заключается в следующем: положительный перенос возможен между двумя видами деятельности, если второй из них требует такого же поведения, как и первый, но в иной ситуации; отрицательный перенос возникает при освоении нового способа поведения взамен прежнего в той же ситуации.

Отрицательный перенос представляет особый интерес. При его экспериментальном изучении используют «угасание», т.е. процедуру, когда поощрение прекращается. Хотя такие опыты обычно проводятся для того, чтобы проследить за исчезновением ранее подкрепляемого поведения, они позволяют придти к выводу, что последнее всегда замещается новым поведением – пусть даже всего лишь бездействием. Широко исследовалась также т.н. вербальная интерференция, суть которой в том, что новый словесный материал хуже запоминается из-за наложения другого, уже известного материала того же рода; в таких случаях задача ассоциативного научения – сформировать новую ассоциацию к слову или предмету, уже с чем-то ассоциирующемуся (например, когда от испытуемого требуется запомнить, что по-французски его любимец называется chien, а не собака). Наконец, в психотерапии существует метод противообусловливания, в соответствии с которым пациентов, страдающих навязчивым страхом (фобией), обучают расслабляться при виде предмета, вызывающего страх, или чего-то, что его символизирует. Так, пациент, боящийся змей, сначала обучается методу глубокой релаксации, а затем его постепенно приучают во время расслабления думать о змеях, заменяя существовавший ранее страх спокойным поведением. Во всех таких ситуациях, когда возникают две интерферирующие реакции, выраженность конфликтующих типов поведения отчетливо зависит от времени, истекшего с момента их освоения. Если оценивать успех немедленно после того, как было освоено новое задание – либо в серии экспериментов без поощрения, либо путем неоднократного называния собаки словом chien или повторяющегося сочетания релаксации с представлением о змее, – второй тип поведения оказывается доминирующим. Однако, если возникает перерыв в тренировках, вновь проявляется первый тип поведения. Например, если человек, старательно упражняясь, научился наконец переключать передачи в новом автомобиле, где рукоятки расположены иначе, чем в старом, то недельный перерыв приведет к восстановлению прежней привычки и ошибкам в применении нового навыка. Периодические тренировки поведения нового типа раз от раза уменьшают вероятность рецидивов, но, поскольку прежние действия ни при каких условиях не искореняются совсем, некоторые специалисты склонны считать, что изначальное научение никогда полностью не стирается, и новые реакции лишь доминируют над старыми.

Различия между классическим и оперантным обусловливанием

Один из самых простых способов отличить классическое и оперантное обусловливание друг от друга заключается в том, чтобы проанализировать поведение и понять, является ли оно сознательным или подсознательным

Классическое научение подразумевает создание ассоциации между стимулом и невольной реакцией, в то время как оперантное принимает во внимание связь между сознательно контролируемым поведением и его последствиями

В процессе оперантного обусловливания поведение человека контролируется при помощи стимулов, к которым он чувствителен, в то время как классическое обусловливание такого рода стимулов не подразумевает. Также помните, что классическое обусловливание является пассивным со стороны ученика, в то время как оперантное требует активного участия обучаемого: он должен выполнять определённые действия для того, чтобы его затем поощрили или наказали.

Сегодня учителями, родителями, психологами, дрессировщиками и т.д. повсеместно используются как классическое, так и оперантное обусловливание:

- в дрессуре очень часто используют классическое обусловливание, неоднократно связывая звук кликера с пищей (в конце концов, звук кликера начнет вызывать ту же реакцию, что и вид пищи);

- во время занятия учителя применяют оперантное обусловливание, выставляя отметки в качестве награды за хорошее поведение или правильные действия.

Теги: бихевиоризм, научение, обусловливание, Оперантное научение, поведение

Есть что сказать? Оставть комментарий!:

Ограничения теории оперантного научения

В теории оперантного научения Б.Ф. Скиннера имеется ряд моментов, которые не уточнены до настоящего времени. Эти моменты ограничивают возможность использования данной теории, а также не позволяет ответить на некоторые вопросы из области психотерапевтической практики.

Так, определенные сомнения продолжает вызывать утверждение, в соответствии с которым наказание может иметь непредсказуемые последствия. Ведь очевидно, что если за определенные проступки, если человека наказать штрафом, то он на некоторое время, либо навсегда поймет неправомерность своего поведения и будет стремиться устранять данное нежелательное поведение.

По мнению Скиннера, некоторым людям может напротив, нравиться наказание, и соответственно, они будут специально формировать негативное поведение, постепенно переводя его в естественное.

Еще одним минусом теории Скиннера является то, что не совсем понятно, как из нее могут появиться совершенно новые формы и поведения.

Так, положительное поведение формируется систематично и не отсрочено. Данный принцип применяется к простым навыкам. В том же случае, если речь идет о более сложных навыках, то не совсем ясно какие конкретно способы и методы использовать для того, чтобы формировать и подкреплять необходимые образцы поведения.

Примеры и формы оперантного научения

Примерами оперантного научения являются катание на доске, игра на музыкальном инструменте, метание дротиков – это образцы оперантной реакции. Эти реакции самостоятельно приобретены, поэтому для них стимул, который можно было бы распознать, существовать не может.

Рассуждать о возникновении оперантного метода поведения бессмысленно, и Скиннер этого не отрицал.

Стимулы или внутренне причины, ответственные за их появление не могут быть известны, а это значит, что возникают они спонтанно.

В случае благоприятного отражения последствий на организме, вероятность их повторения будет сильнее, это значит, что последствия подпитываются, благодаря которому происходит оперантное обусловливание.

Величина стимула позитивного подкрепления воздействует на последующую частоту реакции соответственно.

Теория, таким образом, действует и в обратном направлении – если реакция неблагоприятная и отсутствует подкрепление, то значительно уменьшается вероятность получения операнта.

Являясь следствием, оперантное обусловливание, считал Скиннер, может контролироваться неприятными последствиями. Агрессивное или негативное последствие может ослабить поведение, и оно же усиливает поведение, которое их устраняет.

Научение можно рассматривать как форму обучения.

Встречается оперантный метод поведения в каждой семье и с самого раннего детства – это плач. Когда маленький ребенок плачет, возникает моментальная реакция родителей, что является выражением внимания и других подкреплений.

Подкрепляющим фактором для плачущего ребенка будет внимание родителей. Однако учитывать надо и то, что плач может быть не всегда следствием боли, а просто желанием внимания

Интересным примером являются дрессировки животных в цирке, когда их побуждают совершать какие-либо действия и затем угощают небольшим кусочком пищи, чаще всего кусочком сахара.

Когда животное освоило действие, его побуждают совершить новое и, если это новое действие животное не осваивает, то остается без лакомства.

Поэтому каждая новая попытка будет продолжаться до достижения цели. Поведение, при необходимом порядке подпитки, поддается контролю и управлению.

Замечание 3

Проведя многочисленные эксперименты, Скиннер утверждал, что научения одинаково закономерны и для людей, и для животных.