Врожденный механизм или приобретенный инструмент? как объясняет устройство языка знаменитый лингвист ноам хомский и за что критикуют его теорию

Содержание:

- Когнитивная психология

- Праксис или уникальное способность человека

- Железные мысли: интеллектуальные роботы

- Твердая копия и экранное отображение

- Как развиваются когнитивные функции ребёнка

- Десять когнитивных искажений, которые усложняют нашу жизнь.

- Примеры когнитивного диссонанса

- Развитие когнитивных способностей

- Зачем он нужен?

- Изучение языковой способности современной лингвистикой

- Основные идеи когнитивной психологии

- Исследование метафорических и метонимических отношений в языке.

- Когнитивные нарушения и расстройства

Когнитивная психология

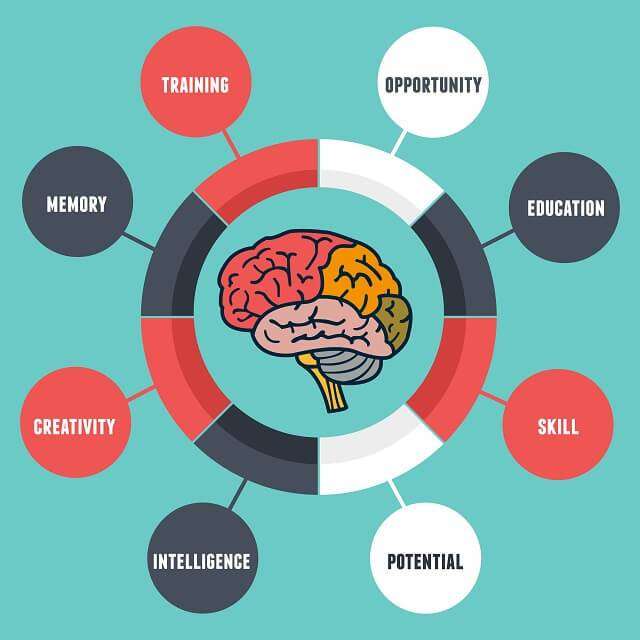

Еще одна молодая область науки — это когнитивная психология. Гносеологические (познавательные) процессы человеческой психики в этом ответвлении от общего понятия когнитивистики — это области мозга, неразрывно связанные с вопросами запоминания и концентрации, чувств, логичности и связности мышления, изложения информации, ее усвоения.

Хотя основные положения когнитивной психологии были заложены задолго до появления кибернетики и любых сложных вычислительно-информационных машин, на нынешней ступени развития она почти полностью строится на параллели между обучаемостью человека и переносом информации в вычислительные устройства.

Праксис или уникальное способность человека

Человек имеет ряд важных и уникальных когнитивных способностей, одним из которых является праксис. Это способность человека сохранять осознанную последовательность своих действий и движений. Праксис – та способность, которая появляется у человека еще в младенчестве, дав малышу на руку погремушку, тем самим родители ставят основу для этой функции.

Выделяются несколько видов праксиса:

- Пальцевой – когда человек учится использовать свои пальцы, то у него, как последствия, появляются жесты.

- Символический – это уже комплекс жестов, которые дают представление о том, что хочет этим сказать конкретный человек. Это в некотором роде напоминает принцип, по которым общаются глухие: благодаря набору особых жестов они могут общаться без слов.

Нарушение этой функции у человека может привести к ряду нежелательных последствий.

Железные мысли: интеллектуальные роботы

Что есть Робот может легко изобразить движения официанта, дворника или сборщика микросхем. Гораздо сложнее научить его имитировать мышление. Ученые и инженеры стараются сделать механические устройства все более и более похожими на человека не только внешне, но и интеллектуально.

В России подобные разработки тоже ведутся. Кстати, в области «интеллектуальной начинки» мы не так сильно отстаем от американцев и японцев, как в области механики.

Один из ярких примеров — «проект эмоциональных агентов» Института лингвистики РГГУ. «Создание роботов, которые бы умели шутить, сопереживать человеку, “понимать” и поддерживать его, — это исключительно привлекательная идея для современной цивилизации», — утверждает один из авторов проекта Артемий Котов. За основу берется эмоциональное поведение живых людей — их речь, интонация, мимика, поведение. Получившаяся модель алгоритмизируется и превращается в программный код. В результате на экране компьютера уже общаются рисованные человечки, способные и пошутить, и разозлиться.

Что будет Вместо «революции роботов» происходит эволюция: роботы проникают в нашу жизнь медленно, но зато уверенно. Например, по прогнозу компании TechCast, к 2022 году роботы, чувствующие среду окружения, принимающие решения, обучаемые, будут использоваться в 30% домашних хозяйств и организаций. И скоро для кого-то робот может оказаться более чутким собеседником, чем коллега по работе или сосед по лестничной площадке.

Твердая копия и экранное отображение

Как уже было сказано, хроматическая адаптация очень сложна и реализует ся за счет сенсорных и когнитивных механизмов

Помнить об этих двух типах механизмов при просмотре изображений на экранах мониторов чрезвычайно важно. Если изображение репродуцировано на носителе, сходном с оригина лом, и рассматривается в аналогичных условиях, то можно без опаски предпо ложить, что механизмы хроматической адаптации, активизирующиеся как при просмотре оригинала, так и при просмотре его репродукции, — сходны

Но что происходит, когда оригинал выполнен на одном носителе, например, на эк ране монитора, а его репродукция — это твердая копия?

Ряд экспериментов, количественно описывающих составляющие хромати ческой адаптации (Фершильд, 1992, 1993), показал, что часть механизмов, ко торые активны при рассматривании твердой копии (или реальной сцены), не активны при рассматривании экранных изображений.

Когда мы смотрим на твердую копию, изображение воспринимается как объект, освещенный превалирующим светом, то есть активны механизмы обе их категорий: сенсорные, отвечающие на спектральное распределение энергии стимула, и когнитивные, обесцвечивающие источник освещения. Изображе ние на экране не может интерпретироваться как освещенный объект, следова тельно, у нас нет осветителя с «известным» цветом и активны только сенсор ные механизмы адаптации.

В сказанном можно убедиться, если посмотреть на лист белой бумаги под светом лампы накаливания и сравнить возникшее ощущение с ощущением от равномерного белого поля на экране CRT (или LCD ) дисплея, настроенного на точно такие же цветность и яркость и находящегося в темной комнате. Бумага будет восприниматься белой или слегка желтоватой. Экран будет восприни маться желтым с относительно высокой насыщенностью. Если, к примеру, ос ветить бумагу светом самого дисплея, то бумага опять будет восприниматься белой, а экран будет оставаться желтым!

Модели цветового восприятия, такие, как RLAB, модель Ханта, CIECAM02 включают в себя механизмы, в той или иной степени учитывающие эффект ког нитивного обесцвечивания осветителя.

Как развиваются когнитивные функции ребёнка

Развитие когнитивных функций у человека происходит на протяжении всей жизни. Все, чем ребенок занимается в течение первых лет после рождения, является фундаментом для последующего формирования познавательных способностей:

Благодаря любопытным вопросам «почему?», постепенно развивается мышление малыша

Самый пик поиска ответов приходится на возраст 3-5 лет.

Игровая деятельность формирует у малышей внимание, а также способность к построению межличностных коммуникаций. У младших дошкольников активно развивается непроизвольный интерес к привлекательным предметам, людям или событиям, старшие – могут сосредоточенно наблюдать за чем угодно.

К 6-7 годам формируются произвольное запоминание и припоминание

Ребенок может воспроизвести названные предметы, объединить их по значению.

В детском возрасте у малышей развивается воображение. Первое формирование происходит в игре или творчестве.

Чем больше опыта накапливается у ребенка, тем активнее происходит развитие восприятия малыша.

Постепенно у детей накапливается словарный запас. В дошкольном возрасте ребенок начинает осознавать собственное произношение. К 3-5 годам малыш в состоянии усвоить «взрослые» слова.

Согласно детской психологии, формирование всех базовых навыков восприятия происходит 6-7 годам.

Стадии когнитивного развития ребенка

Когда ребенок идет в школу, он уже умеет говорить, у него есть способности к обучению. В образовательном учреждении у него развиваются:

- словесно-логическое мышление;

- вербальная и образная память;

- письменная речь.

Развитие аналитических функций осуществляется к 12-15-летнему возрасту. Их совершенствование происходит на протяжении всей жизни.

Десять когнитивных искажений, которые усложняют нашу жизнь.

К сожалению, мозг чаще использует когнитивные уловки для усиления негатива. К примеру, мы упрекаем себя «У меня никогда ничего не получается». Это пример черно-белого размышления – при таком сбое мы мыслим категориями крайностей «всегда» или «никогда». Или думаем «я так плохо выгляжу, что на меня все оглядываются». Это пример чрезмерного обобщения – такое когнитивное расстройство обобщает действия одного человека на всех.

Известных науке когнитивных искажений существует немало, в практике любого психотерапевта найдется достаточно примеров. При этом некоторые эффекты пересекаются друг с другом, а единой общепринятой классификации пока не существует. Перебрать все невозможно. Но можно рассмотреть 10 самых популярных. О них стоит помнить и практиковаться, отлавливая системные ошибки мозга.

- Предвзятое подтверждение. Мы тяготеем только к той информации, что доказывает наши убеждения, а не к той, что их опровергает. В результате продолжаем поиски в одном направлении, приходим к ложным выводам.

- Фильтрация. Мы подчеркиваем отрицательные и одновременно игнорируем положительные стороны ситуации. В итоге «зависаем» на неприятной детали, перестаем размышлять непредвзято.

- Ошибка выжившего. Мы сосредотачиваемся только на историях людей, добившихся успеха. В итоге оказываемся не готовыми к ошибкам и поражениям, теряем веру в себя.

- Поспешные выводы. Мы убеждены, что умеем читать чужие мысли, поэтому додумываем за другого, приписываем несуществующие качества, делаем выводы, объясняем его поступки. В результате получаем неожиданную реакцию. Обратное искажение – иллюзия прозрачности – когда мы переоцениваем способность других людей понимать нас.

- Обвинение. Мы уверяем, что другой человек способен быть ответственным за наши переживания, болезненные ощущения или негативные эмоции. Мы говорим «ты вынуждаешь меня считать себя ничтожеством». В итоге перекладываем ответственность за свои поступки на другого человека, лишаем себя инициативы.

- Нагнетание. Мы живем в ожидании катастрофы, которая должна случиться в ближайший момент. При этом настолько погружаемся в свои переживания, что не замечаем объективную реальность. В итоге зацикливаемся на своих проблемах, болезнях, страхах и упускаем возможности.

- Сохранение усилий. Мы предпочитаем завершать начатое, если уже вложили в него усилия, деньги, время. В результате держимся за бесперспективные проекты, отношения, работу. Даже если находим достаточно причин, чтобы этого не делать.

- Дополнение пробелов. Имея только часть необходимой информации, мы дополняем пробелы догадками, предположениями на основании своих стереотипов и прошлого опыта. Потом уже сами не помним, какие части паззла были реальными, а какие мы придумали сами.

- Эффект неоднозначности. Мы предпочитаем простые и понятные варианты выбора более сложным и неопределенным. Из-за этого страдает принятие решения, которое при недостатке информации может оказаться неверным.

- Иллюзия контроля. Мы верим в то, что можем повлиять на события, которые объективно от нас не зависят. Это объясняет наше увлечение лотерейными билетами, азартными играми, верой в приметы.

Когнитивные нарушения – всего лишь инструмент нашего мозга, который может использоваться с пользой или во вред нам самим. Но без них мозг обходиться не умеет. Чтобы выжить он должен усвоить и увязать полученную информацию с имеющимся багажом. Правда, объективность восприятия от этого пострадает.

Пройти тест на тип личности

Примеры когнитивного диссонанса

Что такое когнитивный диссонанс? Определение данного понятия лежит в понимании того, что каждое действие индивида, идущее вразрез с его знаниями или убеждениями, будет провоцировать возникновение диссонанса

При этом неважно будут ли такие действия вынужденными или нет

Как избавиться от когнитивного диссонанса? Для того чтобы это понять можно рассмотреть стратегии поведения на примерах. Данное состояние могут вызвать простейшие ежедневные житейские ситуации. Например, индивид стоит на остановке и видит перед собой двух субъектов, один из которых производит впечатление солидного и успешного мужчины, а второй – напоминает бомжа. Двое этих людей что-то едят в обвертке. Согласно знаниям индивида первый субъект должен выкинуть обвертку в урну, которая находится на той же остановке в трех шагах от него, а второй субъект, по его мнению, скорее всего, выкинет бумажку там же где и стоит, то есть не будет утруждать себя тем, чтобы подойти и выкинуть в урну мусор. Диссонанс наступает тогда, когда индивид видит поведение субъектов, которое идет вразрез с его представлениями. Другими словами, когда солидный мужчина бросает обвертку себе под ноги и когда бомж преодолевает расстояние в три шага, чтобы выкинуть бумажку в урну, наступает противоречие – в сознании индивида сталкиваются противоположные представления.

Другой пример. Индивид желает обрести спортивное телосложение. Ведь это красиво, притягивает взгляды противоположного пола, позволяет ощущать себя хорошо, способствует улучшению здоровья. Для достижения цели ему необходимо начать заниматься регулярными физическими упражнениями, нормализовать питание, стараться соблюдать режим и придерживаться определенного дневного распорядка, или найти кучу оправдывающих факторов, свидетельствующих о том, что ему не так уж и нужно (не достаточно финансов или свободного времени, якобы плохое самочувствие, телосложение в пределах нормы). Любые действия индивида, таким образом, будут устремлены в сторону уменьшения диссонанса – освобождения от конфронтации внутри него самого.

При этом практически всегда можно избежать появления когнитивного диссонанса. Зачастую этому способствует элементарное игнорирование любой информации относительно проблемного вопроса, которая от имеющейся может отличаться. В случае уже зародившегося состояния диссонанса, следует нейтрализовать его дальнейшее развитие и усиление, путем добавления в систему собственных представлений новых убеждений, заменив ими старые. Примером этому служит поведение курильщика, понимающего, что курение наносит вред здоровью его и окружения. Курильщик находится в состоянии диссонанса. Выйти из него он может:

— изменив поведение – бросить курить;

— изменив знание (убедить себя в преувеличенной опасности курения или внушить себе, что вся информация о вреде курения вовсе недостоверна);

— воспринимая любые сообщения о вреде курения с осторожностью, другими словами попросту игнорировать их. Однако нередко подобная стратегия может привести к боязни диссонанса, предубеждениям, появлению личностных расстройств, а иногда и к неврозам

Однако нередко подобная стратегия может привести к боязни диссонанса, предубеждениям, появлению личностных расстройств, а иногда и к неврозам.

Что значит когнитивный диссонанс? Простыми словами определение его заключается в следующем. Диссонанс – это некоторое состояние, при котором личность чувствует дискомфорт, вызываемое наличием двух и более противоречивых знаний (убеждений, представлений) об одном явлении. Поэтому для того чтобы не ощущать когнитивный диссонанс болезненно, следует просто принять за факт то, что такое явление просто имеет место быть. Необходимо понимать, что противоречия между какими-то элементами системы верований личности и реальным положением вещей неизменно будут находить отражение в бытие. А принятие и осознание того, что абсолютно все может полностью отличаться от собственных мыслей, позиций, представлений и убеждений позволяет избегать диссонансов.

Мы в телеграм! Подписывайтесь и узнавайте о новых публикациях первыми!

Развитие когнитивных способностей

Как развить когнитивные способности в любом возрасте? Нормальное развитие человека предполагает интерес, любознательность и стремление к развитию – это заложено природой, поэтому важно поддерживать это и находится в состоянии постоянного интереса к миру и тому, что происходит вокруг. С самого момента рождения, когнитивные (познавательные) способности ребенка нуждаются в развитии — это должно стать одной из важных задач родителей

Развитие когнитивных способностей у взрослых

Улучшение когнитивных способностей возможно в разном возрасте, и подходить к этому надо правильно, используя творческий подход, чтобы это не казалось рутиной. Открывая в себе исследовательский дух, человек улучшает свое мировосприятие, настроение и помогает развитию высших психических функций, к которым относятся когнитивные способности. Простые рекомендации психологов для продуктивной мозговой активности:

- чистить зубы левой рукой (левшам – правой);

- следуя на работу выбрать новый маршрут;

- выбрать свой вариант физической нагрузки;

- начать изучать иностранный язык;

- разгадывание кроссвордов, загадок, шарад;

- несколько минут в день делать простые вещи с закрытыми глазами;

- развивать интуицию;

- отказаться от вредной пищи в пользу здорового питания.

Развитие когнитивных способностей у детей

Когнитивные навыки важно развивать с самого младенчества. Современный выбор развивающих игрушек для детей огромен, но и не стоит пренебрегать подручными средствами, которые есть в каждом доме

Когнитивные способности у маленьких детей можно развивать следующими способами:

- игры с крупами и пуговицами (под строгим присмотром взрослых) – пересыпание из контейнера в контейнер);

- разнообразные пальчиковые игры с потешками и прибаутками («сорока-ворона», «пальчик-пальчик где ты был»);

- игры с водой (разливание по емкостям).

Постепенно игры и занятия усложняются и направлены на развитие моторных навыков и речи:

- рисование и раскрашивание;

- составление пазлов, мозаики;

- вырезание изображения по контуру;

- конструирование;

- заучивание стихов;

- чтение и пересказ;

- нахождение отличий в двух одинаковых изображениях;

- сочинение историй.

Зачем он нужен?

Когнитивный диссонанс встречается в нашей жизни довольно часто. Мы точно знаем, что пожилым людям надо уступать место в общественном транспорте, но именно сейчас мы так устали, заболели или просто искренне не хотим делать добро этой женщине с холодным взглядом. Хотя в душе немного стыдно. Так зачем же он нужен нам? Неужели это очередная «болезнь души»?

Именно диссонанс помогает переоценивать наши принципы, делает нас более гибкими. Он позволяет переоценить важные вещи, показывает нашу способность к адаптации. Да, внутреннее напряжение заставляет нас мучится, но и искать выход из ситуации.

Стоит понимать, что, находя способы избегать принятия решения, решая ситуацию «с меньшими потерями для всех» или пытаясь уменьшить влияние любыми доступными способами, не приводит к полному избавлению от него. Избавление от диссонанса характеризуется мощным личностным ростом.

Поэтому, важно не просто «заглушать» наши переживания, а находить истинные причины внутренних конфликтов. И уже с помощью работы над ними, избавляться от когнитивного диссонанса

Изучение языковой способности современной лингвистикой

Концепция языковых способностей впервые была предложена в 1960-х годах американским лингвистом Ноамом Хомским. По его мнению, языковая способность представляет собой инстинктивную умственную способность, благодаря которой человек (в первую очередь, ребёнок) овладевает и осваивает новый язык.

Данная концепция является составной частью одной из теории нативизма (психического развития) — теории речевого онтогенеза. Согласно этой теории, люди рождаются с инстинктом или «врожденной способностью» к овладению языком.

Основным аргументом, который подтверждает концепцию языковых способностей, является аргумент так называемой «бедности стимулов», который утверждает, что, если дети не имеют значительных врожденных знаний грамматики, они не смогут изучить язык так же быстро, как они бы изучили в противном случае. Это объясняется тем, что они никогда не имеют доступа к отрицательным доказательствам (то есть того, что невозможно в языке) и редко получали прямые инструкции на своем родном языке.

Другое основное положение концепции языковых способностей Хомского заключается в утверждении языков в качестве почти бесконечных последовательностей словоформ и грамматических правил. Затем эти словоформы организуют грамматически правильные последовательности слов, которые можно объединить в ограниченном лексиконе каждого независимого языка.

Таким образом, концепции языковых способностей поручено выбрать, какая из большого числа грамматик является подходящей для человека, например, ребенка, для изучения языка. Тем не менее, идеи Хомского приводят к некоторым проблемам, например, как эта концепция может сделать выбор правильной грамматики, при существовании таких теоретических концепций, как идея бедности негативных доказательств, рассматриваемая другим американским лингвистом Брайаном МакВинни, врожденная универсальная грамматика, обучение без ошибок и другие.

МакВинни, фокусируясь на бедности негативных доказательств, утверждает, что нет достаточных доказательств для поддержки безошибочного обучения и существования универсальной грамматики, изложенной Хомским. Эта система была бы «предсказательной», если бы она была построена, поэтому при этом набор языковых способностей будет олицетворять уже установленную универсальную грамматику.

Основные идеи когнитивной психологии

Базовые научные предположения строятся на том, что все собранные человеческие знания трансформируются в схемы, сохраняющиеся в память. Однако процесс познания от этого не становится статичным. Человек получает новые знания, поэтому познавательная деятельность происходит беспрерывно.

Сохраненные в памяти шаблоны отыскиваются при необходимости и используются. Так закрепляется опыт применения накопленных знаний. Совокупность полученных познаний подлежит постоянному обновлению. Основной задачей когнитивной психологии в связи с этим становится поиск результативных методик работы психики для получения и обработки информации.

Итак, основополагающие идеи когнитивной психологии:

Основная цель исследований сосредоточена на содержании и принципах действия познавательных процессов: памяти, речи, мышления, воображения. Дополнительно когнитивная психология затрагивает эмоциональную сторону развития личности, потому что без нее создание поведенческих схем невозможно.

Научные положения занимаются искусственным интеллектом, трактуют познавательные процессы с точки зрения вычислительного устройства. Психологи проводят параллель между человеческим мозгом и компьютером, находя общее в механизмах получения, сохранения, обработки информации.

Третий аспект связан с теорией поэтапной обработки информации: работа проводится в несколько этапов. Значительная часть процесса происходит бессознательно.

Человеческая психика имеет емкость, пределы. Наука ищет категории, которые позволят эффективно хранить и обрабатывать полученную информацию.

Следующая идея связана с понятием обработки данных. Любая информация закрепляется как особый код, который закрепляется и направляется в отдельную ячейку.

Последняя рассмотренная идея находит отражение в изысканиях, связанных с хронометрическими средствами

Внимание ученых занимает время, которое человек посвящает поискам решения поставленной задачи.

Исследование метафорических и метонимических отношений в языке.

Это – «фирменное блюдо» Дж.Лакоффа, превратившего традиционную проблематику в одну из самых популярных исследовательских сфер в лингвистике и ряде сопредельных наук. Теория, которая была сформулирована в книге Метафоры, которыми мы живем, опубликованной Лакоффом совместно с философом М.Джонсоном в 1980, трактует метафору как инструмент осмысления новых понятийных сфер в терминах сфер, стоящих ближе к с непосредственному опыту человека: ср. буквальное геометрическое использование определения высокий в словосочетании высокий человек, высокое дерево и его метафорические переносы на сферу механической (высокая скорость), термо- (высокая температура) и электро- (высокое напряжение) динамики, этики (высокая мораль, высокая ответственность), эстетики (высокое искусство), права (высокий суд), социальных отношений (высокий пост), трудовой деятельности (высокое мастерство) и т.д. Сведение разнообразных семантических отношений к достаточно элементарным (прежде всего пространственным) схемам, более того, во многих случаях схемам из заданного и уже исследованного списка (уже в 1989 для английского языка Лакоффом с коллегами был составлен Базовый список метафор, большинство из которых представлено, например, и в русском языке), а также обнаружение коррелятов естественных для концептуальной сферы-источника следствий определенной ее организации в другой концептуальной сфере оказалось весьма продуктивным, где-то даже захватывающим и при этом вполне респектабельным занятием – по сути дела, оригинальным исследовательским методом когнитивной лингвистики.

Приведенный список, разумеется, не исчерпывает всех результатов когнитивной лингвистики, но свидетельствует о том, что в ней в настоящее время сформировалось некоторое представление о задачах исследования и решениях этих задач.

На когнитивную лингвистику оказывали или оказывают несомненное влияние работы ряда представителей более широкой области – когнитивной науки, психологов Э.Рош, Д.Слобина, С.Палмера; философов М.Джонсона, Д.Деннета, Дж.Серля, П.Черчланда; специалистов по искусственному интеллекту; нейрофизиологов П.Черчланд и А.Дамасио.

Исторически когнитивная лингвистика выступала в качестве альтернативы генеративизму Н.Хомского. Ныне острота противостояния во многом снизилась (не в последнюю очередь в результате реванша генеративизма в 1980–1990-х годах, снявшего с повестки дня вопрос о научно-социальном приоритете) и даже наметились пути синтеза, однако обращение когнитивной лингвистики к внелингвистическим объяснительным конструктам, разумеется, по-прежнему разделяет эти два направления теоретической лингвистики и привлекает тех, кто принципиально не приемлет теорию Хомского.

Основными центрами когнитивной лингвистики являются отделения Калифорнийского университета в Беркли и Сан-Диего, а также Центр когнитивной науки Университета штата Нью-Йорк в Буффало. В Европе когнитивная лингвистика успешно развивается прежде всего в Голландии и Германии. Проводятся регулярные международные конференции. В России в русле когнитивной лингвистики работают А.Н.Баранов, А.Е. и А.А.Кибрик, И.М.Кобозева, Е.С.Кубрякова, Е.В.Рахилина и др. исследователи; кроме того, термин «когнитивная лингвистика» является популярным лозунгом, используемым широким кругом языковедов.

Павел Паршин

Когнитивные нарушения и расстройства

Если какой-то участок головного мозга перестанет адекватно работать из-за травмы или старения, то другой возьмёт на себя ответственность (что это такое?) за выполнение важных функций.

В Гарварде провели эксперимент, где на протяжении многих лет наблюдали за 824 людьми. Они были разного уровня воспитания, социального обеспечения и интеллектуального развития.

Когнитивные расстройства возможны по такой причине:

- травма;

- инфекционные заболевания непосредственно головного мозга (менингит);

- инфекционные заболевания других систем, при которых выделяются токсины и повреждаются клетки нервной системы (сифилис);

- онкологические образования;

- диабет;

- инсульт;

- психические заболевания (шизофрения);

- старение.

В зависимости от того, что послужило фактором возникновения дисфункции, будут разные симптомы и дефициты когнитивных способностей. Давайте рассмотрим на примере старческой и сосудистой деменции.

Деменция, которая появляется после 65 лет, называется болезнью Альцгеймера. Основным симптомом выступает развитие забывчивости. В дальнейшем прогрессирует ухудшение памяти вплоть до того, что человек может не помнить своего имени, и где живёт. Также начинаются проблемы с ориентацией в пространстве. Поэтому за такими пациентами нужен постоянный присмотр.

Нарушается речь. Человеку сложно произносить слова, повторяет их. Дальше появляются проблемы с логическим мышлением, которое также заметно при разговоре с больным. Они становятся озлобленными на всё вокруг, очень чувствительными и плаксивыми.

Сосудистая деменция развивается из-за недостаточного кровообращения в головном мозге, ишемии, инсультов. Нарушение памяти не выходят на передний план, как при Альцгеймере. Сразу заметно снижение внимания, его концентрации. Пациентам сложно выделять сходство и различия между объектами, замедленное мышление, сложно произносить слова.

Лечение прописывается только после тщательной диагностики причины. Если это последствие таких болезней, как инфекционные, онкологические, сахарного диабета, то терапия направлена на избавление или корректирование основного заболевания.

При болезни Альцгеймера выбирают ингибиторы ацетилхолинэстеразы

При сосудистых нарушениях внимание врачей направлено на улучшение кровообращения: ингибиторы фосфодиэстеразы, блокаторы кальциевых каналов, блокаторы a2-адренорецепторов

Для того чтобы улучшить состояние интеллекта при заболеваниях, часто используют препараты с метаболическими и антиоксидантными свойствами. Экспериментами также был доказан позитивный эффект ноотропов. Но стоит помнить, что они помогают только тогда, когда есть проблема. Не улучшают когнитивные способности здоровым людям.