Mim-23 hawk

Содержание:

Примечания

- Tony Cullen, Christopher F. Foss. Jane’s Land-Based Air Defence Ninth Edition 1996-97. — Coulsdon: Jane’s Information Group, 1996. — С. 296.

- Origins of NASA Names. — NASA, 1976. — P. 227.

- ↑

- Eligar Sadeh. Militarization and State Power in the Arab-Israeli Conflict: Case Study of Israel, 1948—1982, с.98.

- Oles M. Smolansky, Bettie Moretz Smolansky. The USSR and Iraq: The Soviet Quest for Influence, Duke University Press, 1991, стр.162

- Bryan Gibson. Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds, and the Cold War, 2015, стр.184

- The Military Balance 2010.p.-142

- The Military Balance 2010.p.-161

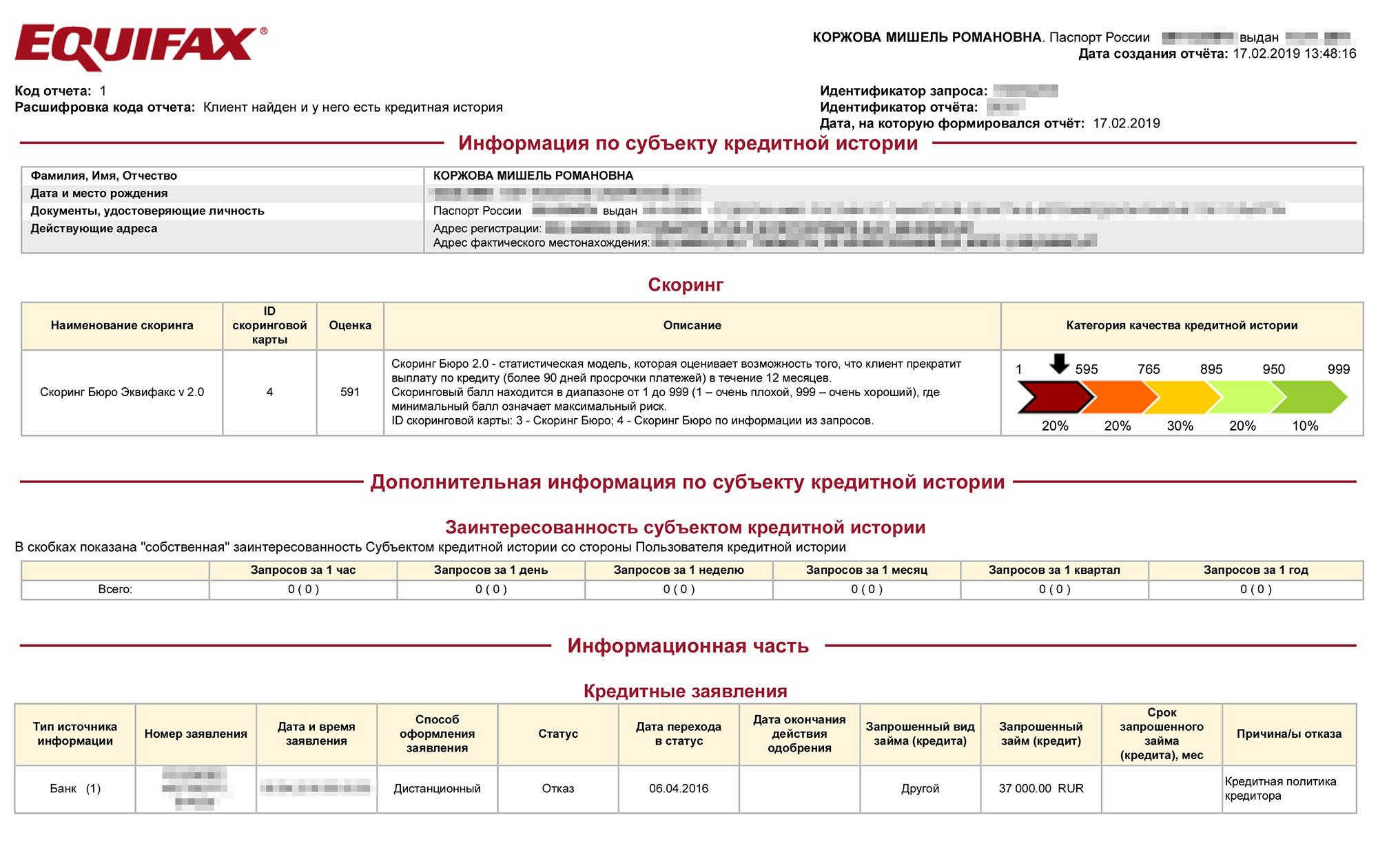

История[править | править код]

Разработкаправить | править код

После прекращения разработки мобильного ЗРК поля боя MIM-46 Mauler в 1963 году, армия США начала срочно искать альтернативу. Войскам требовался комплекс ПВО ближнего радиуса действия, более мобильный чем MIM-23 Hawk, и способный действовать в прифронтовой полосе.

В качестве временного средства, было предложено установить на наземное шасси УРВВ AIM-9 Sidewinder. Эта ракета с инфракрасным наведением была достаточно проста, и в то же время — надёжна и неприхотлива. Её высокие по меркам времени характеристики уже были проверены в боях над Тайваньским проливом в 1958 году. Ракетное командование сухопутных войск в 1965 году рекомендовало AIM-9 в качестве временной замены аннулированному проекту «Mauler», мотивируя это тем, что её инфракрасное наведение будет более целесообразным для наземного применения по сравнению с радиолокационным.

Разработка комплекса шла очень быстро и велась авиационным подразделением корпорации «Philco», которая получила $8 млн на проведение первых двух этапов НИОКР и ещё $9 млн на поставку предсерийных образцов. Около $3 млн на разработку, испытания и изготовление опытных моделей РЛС обнаружения целей (FFAR) было выделено компании «Sanders Associates». Для ускорения работ головным подрядчиком были дополнительно наняты двести инженерно-технических работников. В 1967 году первые ракеты поступили на испытания. Первые успешные стрельбовые испытания прошли осенью 1965 года на полигоне испытательной станции флота в Чайна-Лейк, штат Калифорния. Постановку ракеты на вооружение и начало серийного её производства предварял выбор армейским командованием смежного 20- или 40-мм образца пушечного вооружения для установки на бронетехнику (вскоре этим образцом стал комплекс «Вулкан»). В 1968 году командование ВМС США заказало компаниям-изготовителям партию корабельных ЗРК на базе «Chaparral». В мае 1969 года, первый армейский зенитный ракетный батальон, оснащенный MIM-72 «Chaparral» встал на боевое дежурство. По штату, стандартный батальон такого типа был укомплектован 32 огневыми подразделениями (секциями) ЗРК «Chaparral» по одному комплексу в каждом подразделении.

Разработка, изготовление, предсерийное производство и испытания комплекса осуществлялись следующими компаниями военно-промышленного комплекса США:

- Комплекс в целом — Philco Corp. → Philco-Ford Corp., Aeronutronic Division, Ньюпорт-Бич, Калифорния;

- Ракета — Испытательная станция Главного управления вооружения ВМС США, Чайна-Лейк, Калифорния;

- Стрельбовые испытания — Редстоунский арсенал Управления ракетного вооружения Армии США;

- Средства обнаружения — Sanders Associates, Inc., Нашуа, Нью-Гэмпшир;

- Система наведения — Raytheon Co., Эндовер, Массачусетс;

- Высокодискретные насадочные контактные элементы (контактные токосъёмные кольца) — Electro-Tech Corp., Virginia Division, Блэксберг, Виргиния.

Учитывая то обстоятельство, что комплекс разрабатывался в срочном порядке как замена свёрнутому проекту «Mauler», отношение к нему армейского руководства было соответствующее, как к наспех сделанному образцу вооружения и военной техники. Учитывая степень недоработанности, разработка модифицированной версии началась незамедлительно после ввода в строй исходной модели и первый этап научно-исследовательских работ по новой тематике был окончен осенью 1966 года Исходно, комплекс был предназначен только для стрельбы вдогон, однако, в июне 1966 года Управление ракетных вооружений выделило дополнительные средства на проведение НИР по тематике стрельбы ракетами навстречу.

Производствоправить | править код

Серийное производство узлов и агрегатов и сборка ЗРК осуществлялась на следующих предприятиях:

- Государственный сектор

- Редриверский арсенал Главного автобронетанкового управления Армии США, Тексаркана, Арканзас;

- Арсенал Пикатинни Управления боеприпасов Армии США, Джефферсон, Нью-Джерси;

- Лаборатория им. Гарри Дайамонда Управления снабжения Армии США, Адельфи, Мэриленд;

- Частный сектор

- Ford Aerospace & Communications Corp. → Loral Corporation, Loral Aeronutronics → Lockheed Martin Corporation, Ньюпорт Бич, Калифорния;

- FMC Corporation, Ordnance Division, Сан-Хосе, Калифорния;

- Atlantic Research Corporation;

- Hercules Incorporated;

- Humphrey Incorporated;

- ITT Gilfillan;

- Raytheon Company;

- Sanders Associates;

- Texas Instruments.

Партнёром в Европе выступала бельгийская компания S. A. Les Forges de Zeebrugge, Эрсталь, провинция Льеж, которая согласовывала с держателями лицензии вопросы связанные с выпуском комплексов «Chaparral» и ракет «Sidewinder» для армий и флотов других государств-членов НАТО.

Изменения для конкретной страны

Израильская мобильная пусковая установка M727 Hawk

Израиль

Израильтяне модернизировали стандарт Phase 2, добавив электрооптическую телевизионную систему Super Eye для обнаружения самолетов на расстоянии от 30 до 40 км и идентификации на расстоянии от 17 до 25 км. Они также модифицировали свою систему для ведения боя на высоте до 24000 м.

Ястреб-перепелятник

Комплексная система стрельбы ракетами AIM-7 Sparrow из модифицированной 8-зарядной пусковой установки. Система была продемонстрирована на полигоне вооружений в Чайна Лейк в 1985 году. В настоящее время системой нет пользователей.

Ястреб AMRAAM

На «Safe Air 95» продемонстрировали запуск ракет AMRAAM из модифицированной пусковой установки M192. Обычный батарейный радар используется для поражения, а собственный радар ракеты используется для самонаведения. Raytheon и Kongsberg предлагают эту систему в качестве обновления существующей системы Hawk. Это предложение предназначено, в частности, для стран, эксплуатирующих Hawk, которые также имеют в своем арсенале AIM-120 AMRAAM. В настоящее время в Норвегии используется система такого типа, как NASAMS .

Иран

В рамках того, что стало известно как дело Иран-контрас , ракеты Hawk были частью оружия, проданного Ирану в нарушение эмбарго на поставки оружия для финансирования контрас .

Исламская Республика Иран ВВС сообщил, что экспериментировал с количеством MIM-23 Hawk ракет для перевозки на F-14 Tomcat бойцов в роли класса » воздух-воздух » в рамках программы , известной как Sky Hawk. Иран также модифицировал свои наземные системы Hawk для перевозки в колонне колесных транспортных средств 8 × 8 и адаптировал пусковые установки для перевозки стандартных ракет RIM-66 или AGM-78 с двумя стандартными ракетами на пусковую установку.

У иранских ВВС есть собственная версия MIM-23 Hawk, Shahin , которая, по их утверждениям, находится в производстве. В 2010 году Иран объявил, что начнет массовое производство системы ПВО нового поколения под названием Mersad , которая будет интегрирована с ракетой Shahin .

Норвегия

Норвегия разработала собственную схему модернизации Hawk, известную как Norwegian Adapted Hawk (NOAH), которая включает в себя аренду пусковых установок I-Hawk, радаров HPI и ракетных погрузчиков у США и их интеграцию с Hughes (теперь Raytheon) Kongsberg Acquisition Radar and Control. Системы. Система NOAH была введена в действие в 1988 году. В период 1995–1998 годов ее сменила система NASAMS .

ACWAR

Ожидается, что в будущем будет введен радар обнаружения Agile CW (ACWAR), являющийся развитием технологии радаров Hawk CW. Он будет выполнять полное трехмерное обнаружение цели в азимутальном секторе 360 ° и с большими углами возвышения. Программа ACWAR была инициирована для удовлетворения все более жестких требований тактической противовоздушной обороны, и оборудование было разработано для эксплуатации Hawk в конце 1990-х годов и позже. Однако в 1993 году программа ACWAR была прекращена.

Арсенал от США и компании

Основным поставщиком боевой техники для Греции традиционно являются США. С начала 50-х до войны за Кипр Афины получили от Вашингтона четыре сотни танков М47 и около сотни М41, а затем приобрели 1,3 тысячи М48. Было также получено 230 БТР М113, около сотни различных САУ (в их числе мощные 203-мм М110) и немногим более 100 буксируемых орудий, 4 батареи ЗРК «Найк Аякс» и «Найк Геркулес», а также 6 батарей более совершенного ЗРК «Хок», немногим более 300 истребителей F-84 «Тандерджет», более 70 F-86 «Сейбр», затем более 60 F-104 «Старфайтер», 24 F-102 «Дельта Дарт», более 60 F-5 и 38 новейших по тем временам F-4 «Фантом», большое количество транспортных и учебных самолетов и вертолетов. Наконец, Греция получила пять подлодок, около 20 эсминцев и фрегатов, полтора десятка тральщиков, десяток десантных кораблей и катеров постройки времен Второй мировой.

За тот же период Греция получила сотню «Сейбров» из Канады, 55 танков АМХ-30 и 4 ракетных катера из Франции, 24 САУ, около 80 F-84, более полусотни транспортных самолетов, 4 новейшие ПЛ проекта 209/1100 из ФРГ, 8 патрульных самолетов и 6 торпедных катеров из Норвегии, до 20 орудий и до 50 вертолетов из Италии.

Войну за Кипр летом 1974 года выиграла Турция. Победила она армию греческого Кипра, собственно греческая армия так и не повоевала. Хотя именно «собственно греки» с помощью ложного радиосообщения очень удачно подставили турецкие эсминцы типа «Гиринг» (такие же были в ВМС Греции) под удар турецких же F-104 (такие же были в ВВС Греции). В результате этого удара был потоплен один и повреждены два эсминца, их ответным огнем сбит один «Старфайтер».

После войны Афины обиделись на НАТО и вышли из его военной организации, но уже в 1981 году «одумались» и вернулись. Политика закупки двумя остро ненавидящими друг друга «союзниками» одинакового или почти одинакового оружия продолжилась.

До конца холодной войны Греция приобрела 300 М48, около 200 М113 (включая 24 самоходных ПТРК М901), около 270 артсистем (в том числе 123 САУ М109), не менее 50 ПТРК «Тоу» и более 500 ПЗРК «Ред Ай» и «Стингер», около 30 «Фантомов», 65 штурмовиков А-7 «Корсар» (в авиации ВМС США они использовались как палубные) и первые 40 истребителей-бомбардировщиков F-16C/D, 12 транспортных самолетов С-130Н «Геркулес», более сотни легких самолетов и вертолетов, 3 «Гиринга», два десантных корабля, различное авиационное и корабельное вооружение. Кроме того, шесть ранее полученных батарей ЗРК «Хок» были модернизированы по варианту «Усовершенствованный Хок».

В 80-е годы по австрийской лицензии в Греции производились БТР «Леонидас», которые также экспортировались Афинами на Кипр. ФРГ поставила Греции более 100 танков «Леопард-1», 80 «Старфайтеров», 4 ПЛ проекта 209/1200, 2 старых американских эсминца, до 10 боевых катеров. Два фрегата типа «Кортенаэр» и 10 «Старфайтеров» были получены из Голландии, два сторожевых катера – из Дании, до 100 вертолетов и различное корабельное вооружение – из Италии, 9 F-5 – из Норвегии, 10 – из Ирана, 34 – из Иордании. Во Франции Греция приобрела еще 130 АМХ-30, 105 БМП АМХ-10Р, не менее 300 ПТРК «Милан», 40 истребителей-бомбардировщиков «Мираж-F1С», а затем столько же гораздо более современных «Мираж-2000», 10 ракетных катеров типа «Комбатант-3», из которых шесть были построены в самой Греции. Именно закупки техники во Франции стали главным отличием греческого военного импорта от турецкого. В этом плане символично, что именно «Мираж-2000EG» ВВС Греции в октябре 1996 года сбил над Эгейским морем турецкий F-16D, вторгшийся в греческое воздушное пространство.

Примечания

- . Дата обращения: 31 декабря 2012.

- Tony Cullen, Christopher F. Foss. Jane’s Land-Based Air Defence Ninth Edition 1996-97. — Coulsdon: Jane’s Information Group, 1996. — С. 296.

- Origins of NASA Names (неопр.). — NASA, 1976. — С. 131.

- ↑

- . Дата обращения: 16 апреля 2019.

- . Дата обращения: 15 августа 2019.

- ↑

- Eligar Sadeh. Militarization and State Power in the Arab-Israeli Conflict: Case Study of Israel, 1948—1982, с.98.

- . Дата обращения: 3 мая 2019.

- . Дата обращения: 18 августа 2018.

- Knives, Tanks, and Missiles’:Israel’s Security Revolution. Eliot A. Cohen, Michael J. Eisenstadt, Andrew J. Bacevich. The Washington Institute for Near East Policy. 1998. P.152

- Oles M. Smolansky, Bettie Moretz Smolansky. The USSR and Iraq: The Soviet Quest for Influence, Duke University Press, 1991, стр.162

- ↑

- Iranian Tigers at War: Northrop F-5A/B, F-5E/F and Sub-Variants in Iranian Service since 1966. Babak Taghvaee. 2015

- Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds, and the Cold War. Bryan Gibson. 2015, P.184

- (недоступная ссылка). Дата обращения: 30 января 2014.

- The Military Balance 2010.p.-142

- The Military Balance 2010.p.-161

- (недоступная ссылка). Дата обращения: 31 декабря 2012.

Конструкция

Комплекс «Chaparral», принятый на вооружение в 1969 году, был сравнительной простой системой. Четыре ракеты MIM-72 устанавливались на вращающейся четырехбалочной пусковой установке, смонтированной на гусеничном либо колёсном шасси. Восемь запасных ракет транспортировались вместе с пусковой установкой.

Базовые ракеты MIM-72A практически не отличались от ракет AIM-9D «Sidewinder», на базе которых они были разработаны. Основным отличием было то, что стабилизирующие роллероны были смонтированы только на двух хвостовых стабилизаторах, два остальных были неподвижными. Это было сделано, чтобы уменьшить стартовый вес ракеты, запускаемой с земли.

Подобно базовому «Sidewinder», ракета MIM-72A наводилась на инфракрасное излучение двигателей цели. Это делало невозможным стрельбу на встречных курсах, и позволяло атаковать летательные аппараты противника только в хвост, что, впрочем, считалось несущественным для комплекса передового прикрытия войск.

Наведение системы осуществлялось вручную, оператором, визуально отслеживающим цель. Базовые данные для прицеливания поступали с мобильного радара AN/MPQ-49 Forward Area Alerting Radar, осуществлявшего функции предупреждения о воздушном нападении. Оператор должен был навести прицел на цель, удерживая противника в прицеле, активировать ГСН ракет, и, когда те захватят цель — провести залп. Хотя предполагалось оснастить комплекс автоматическим прицеливанием, от него в итоге отказались, так как электроника того времени тратила слишком много времени на выработку огневого решения, и это снижало скорость реакции комплекса.

|

|

|

| Различные модели запросчиков системы радиолокационного распознавания ЗРК «Chaparral» |

Гонка вооружений между США и СССР

Каждая из стран пыталась одержать верх над противником в области вооруженных сил. Для этого конструировалось и производилось огромное количество оружия.

В основном гонка вооружений заключалась в том, чтобы изобрести более совершенные типы ядерного оружия, нежели у соперника. Последствия такой политики – непомерные затраты на военные разработки.

В СССР экономика практически полностью была ориентирована на гонку вооружений.

Хотя это соперничество ядерных вооружений и могло иметь печальные последствия в виде ядерного противостояния, следует отметить и положительные стороны. За все время соперничества очень быстро развивалась наука, изобретались новые технологии, преимущественно компьютерные и аэрокосмические.

Конструкция[править | править код]

Радиолокационная ГСН ракеты HAWK.

Высокая сложность систем и низкая степень надёжности ламповой электроники давала РЛС ранних версий комплекса «Хок» время наработки на отказ равной всего 43 часам. В модернизированном комплексе «Улучшенный Хок» (i-Hawk, от англ. Improved Hawk) этот параметр был увеличен до 130—170 часов. Более поздние модернизации радиолокационных систем комплекса довели характеристику до 300—400 часов.

Первоначально система имела диапазон — 25 км, потолок — 13700 м. После модернизации: максимальная дальность перехвата целей 40 км (минимальная — 2,5 км), максимальная высота перехвата 17,7 км (минимальная — 30-60 метров).

Комплекс одноканальный по цели.

ЗУРправить | править код

ЗУР комплекса «Хок» имеет цилиндрический корпус и четыре длиннохордовых, усеченных, дельтавидных крыла, которые идут примерно от середины корпуса до хвоста слегка конической формы. Каждое крыло имеет управляемую плоскость на задней кромке.

- Basic Hawk: MIM-23A

- I-Hawk: MIM-23B

- Improved ECCM

| Тип ЗУР | На вооружении с | Индекс | Учебный ибоевой варианты |

|---|---|---|---|

| Прототип | 1957 | XM3 (XMIM-23A) | нет |

| ЗУР «Хок» | 1959 | (M3) MIM-23A | XM16/18 (XMTM-23B/C) |

| ЗУР «И-Хок» | 1971 — 1978 | MIM-23B | XMEM-23B |

| ЗУР «И-Хок ECCM» | 1982 | MIM-23C/D | MEM-23C |

| Низкий уровеньвзаимовлияния/Электромагнитнаясовместимость | 1990 | MIM-23E/F | MEM-23D |

| Улучшенный планер | начало 1990-х | MIM-23G/H | MEM-23E |

| Новая БЧ и взрыватель(против ТБР) | 1995 | MIM-23K/J | MEM-23F |

| Новый взрыватель, старая БЧ | 1995 | MIM-23L/M |

- ТТХ MIM-23A

- Длина — 5,08 м

- Диаметр корпуса — 0,37 м

- Размах крыльев — 1,21 м

- Стартовая масса — 584 кг

- Масса БЧ — 54 кг

- Тип БЧ — осколочно-фугасная

- Дальность поражения цели — 2 … 25 км

- Высота поражения цели — 60 м … 11 км

- ТТХ MIM-23B … M

- Длина — 5,03 м

- Диаметр корпуса — 0,37 м

- Стартовая масса — 638 кг

- Масса БЧ — 74 кг

- Тип БЧ — осколочно-фугасная; 14 тыс. стальных сферических осколков массой по 2 г. Угол разлёта осколков 70 градусов

- Масса модернизированной ДУ — 395 кг (включая стартовый заряд массой 295 кг)

- Дальность поражения цели — 1,5 км … 35 км

- Высота поражения цели — 60 м … 18 км

- Максимальная скорость — около 500 м/с

- Тип взрывателя — неконтактный радиовзрыватель и контактный

- Система наведения — полуактивная, моноимпульсная, непрерывного излучения, X-диапазона

- Максимальная располагаемая перегрузка для ЗУР — 15 ед.

В 1970-х американское космическое агентство NASA использовало специально изготовленные ракеты типа «Хок» для создания геофизической ракеты Nike Hawk.

| ЗУР «Хок», 1959 год | MIM-23A | |||||||||||||||||

| ЗУР «И-Хок», 1971 год | MIM-23B | |||||||||||||||||

| ЗУР «И-Хок ECCM», 1982 год | MIM-23C | |||||||||||||||||

| MIM-23D | ||||||||||||||||||

| ЗУР «И-Хок» с улучшеннойсистемой наведения и ECCM, 1990 год | MIM-23E | MIM-23F | ||||||||||||||||

| Улучшенный планер ЗУР | MIM-23G | MIM-23H | ||||||||||||||||

| Против ТБР | MIM-23K | MIM-23J | ||||||||||||||||

| Улучшенный взрыватель | MIM-23L | MIM-23M |

Описание

Запуск ракеты Хок

Система Hawk состоит из большого количества составных элементов. Эти элементы обычно устанавливались на колесных прицепах, что делало систему полумобильной. В течение 40 лет эксплуатации системы эти компоненты постоянно обновлялись.

Ракета Hawk транспортируется и запускается с буксируемой трехкомпонентной ракетной установки M192. Самоходная пусковая установка Hawk, SP-Hawk, была выставлена на вооружение в 1969 году, которая просто установила пусковую установку на гусеничный M727 (модифицированный M548 ), однако проект был свернут , и вся деятельность была прекращена в августе 1971 года.

Ракета приводится в движение двигателем двойной тяги с фазой ускорения и фазой поддержки. Ракеты MIM-23A были оснащены двигателем M22E8, который работает от 25 до 32 секунд. MIM-23B и более поздние ракеты оснащены двигателем M112 с 5-секундной фазой наддува и поддержанием фазой около 21 секунд. Двигатель M112 имеет большую тягу, что увеличивает зону зацепления.

В исходных ракетах MIM-23A использовался параболический отражатель, но направленная фокусировка антенны была недостаточной, при поражении низколетящих целей ракета пикировала на них, только чтобы потерять их в наземных помехах. Ракеты MIM-23B I-Hawk и позже используют плоскую антенну с низким боковым лепестком и высоким коэффициентом усиления для снижения чувствительности к помехам от земли в дополнение к инвертированному приемнику, разработанному в конце 1960-х годов, чтобы дать ракетам улучшенные возможности ECCM и увеличить доплеровское излучение. разрешение по частоте.

Типичный аккумулятор Basic Hawk состоит из:

- 1 × PAR : Pulse Acquisition Radar — поисковый радар с частотой вращения 20 об / мин для обнаружения целей на большой / средней высоте.

- 1 × CWAR : радар с непрерывным захватом волн — поисковый доплеровский радар с частотой вращения 20 об / мин для обнаружения целей на малой высоте.

- 2 × HPIR : доплеровский радар с осветителем высокой мощности — отслеживание цели, освещение и наведение ракет.

- 1 × ROR : радар только дальности — импульсный радар K-диапазона, который предоставляет информацию о дальности, когда другие системы заблокированы или недоступны.

- 1 × ICC : Центр координации информации

- 1 × BCC : Центр управления батареями

- 1 × AFCC : командная консоль штурмового огня — миниатюрный пульт управления батареей для дистанционного управления одним огневым участком батареи. AFCC управляет одной CWAR, одной HPI и тремя пусковыми установками с девятью ракетами.

- 1 × PCP : командный пункт взвода

- 2 × LCS : элементы управления секцией запуска

- 6 × М-192 : Пусковые установки с 18 ракетами.

- 6 × SEA : генераторы 56 кВА (400 Гц) каждый.

- 12 × М-390 : Ракетные транспортные поддоны с 36 ракетами

- 3 × М-501 : Ракетно-заряжающие тягачи.

- 1 ×

- 1 × Ракетный испытательный цех АН / МСМ-43.

Типичный аккумулятор Phase-III Hawk состоит из:

- 1 × PAR : Pulse Acquisition Radar — поисковый радар со скоростью вращения 20 (+/- 2) об / мин для обнаружения целей на большой / средней высоте.

- 1 × CWAR : радар с непрерывным захватом волн — поисковый доплеровский радар с частотой вращения 20 (+/- 2) об / мин для обнаружения целей на малой высоте.

- 2 × HIPIR : доплеровский радар с подсветкой высокой мощности — отслеживание цели, освещение и наведение ракет.

- 1 × FDC : Центр управления огнем

- 1 × IFF : опознавательный приемопередатчик друга или врага

- 6 × DLN : цифровые пусковые установки с 18 ракетами.

- 6 × MEP-816 : генераторы по 60 кВт (400 Гц) каждый.

- 12 × М-390 : Ракетные транспортные поддоны с 36 ракетами

- 3 × М-501 : Ракетно-заряжающие тягачи.

- 1 ×

Разработка системы

Проектирование ракетной системы началось в 1952 году, когда Армия США начала проводить исследования, которые должны были ответить на вопрос о возможности создания зенитно-ракетного комплекса средней дальности с ЗУР, использующей полуактивный метод наведения. Система получила обозначение SAM-A-18 Hawk (англ. Homing All the Way Killer). В июле 1954 года были заключены контракты с фирмой Нортроп по созданию пусковой установки, РЛС и систем управления огнём, а также с американской фирмой «Рейтеон» в части создания ЗУР для нового комплекса. Это была одна из первых зенитных ракетных систем, способных бороться с маловысотными целями. Первый экспериментальный образец ракеты «Хок» был выпущен в 1956 году, а полномасштабные испытания системы развернулись в 1957 году. В процессе этих испытаний была продемонстрирована возможность уничтожения воздушных целей на высотах менее 30 метров. В 1959 году началось серийное производство этой системы, а в июне этого же года было сформировано первое войсковое подразделение, вооруженное комплексами «Хок».

Первый испытательный пуск с использованием ЗУР, обозначенной тогда XSAM-A-18, состоялся в июне 1956 года. К июлю 1957 года первый цикл разработки был закончен, к тому времени обозначение ЗУР изменилось на XM3 и XM3E1. Первые экземпляры ЗУР использовали относительно ненадёжный двигатель Aerojet M22E7; проблемы были устранены в доработанном варианте двигателя — M22E8.

Ядерные арсеналы мира.

В 1970 у США было 1054 МБР, 656 БРПЛ и 512 бомбардировщиков дальнего действия, т. е. всего 2222 единицы средств доставки стратегического оружия (табл. 2). Через четверть века у них осталось 1000 МБР, 640 БРПЛ и 307 дальних бомбардировщиков – всего 1947 единиц. За этим незначительным уменьшением численности средств доставки скрывается огромная работа по их модернизации: старые МБР «Титан» и некоторые «Минитмен-2» заменены на «Мини, все БРПЛ типа «Поларис» и многие типа «Посейдон» заменены ракетами «Трайдент», некоторые бомбардировщики Б-52 заменены бомбардировщиками Б-1. Асимметричный, но примерно равный ядерный потенциал был у Советского Союза. (Бóльшую часть этого потенциала унаследовала Россия.) Таблица 2. АРСЕНАЛЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В РАЗГАР ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

| Таблица 2. АРСЕНАЛЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В РАЗГАР ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ | ||

| Носители и боеголовки | США | СССР |

| МБР | ||

| 1970 | 1054 | 1487 |

| 1991 | 1000 | 1394 |

| БРПЛ | ||

| 1970 | 656 | 248 |

| 1991 | 640 | 912 |

| Стратегические бомбардировщики | ||

| 1970 | 512 | 156 |

| 1991 | 307 | 177 |

| Боеголовки на стратегических ракетах и бомбардировщиках | ||

| 1970 | 4000 | 1800 |

| 1991 | 9745 | 11159 |

Три менее мощные ядерные державы – Великобритания, Франция и Китай – продолжают совершенствовать свои ядерные арсеналы. В середине 1990-х годов Великобритания приступила к замене своих подводных лодок с БРПЛ «Поларис» лодками, вооруженными ракетами «Трайдент». Французские ядерные силы состоят из подводных лодок с БРПЛ типа М-4, баллистических ракет среднего радиуса действия и эскадрилий бомбардировщиков «Мираж-2000» и «Мираж-IV». Наращивает свои ядерные силы КНР.