“поближе” или “по ближе”, как правильно пишется?

Содержание:

- Практическое применение

- Концепция Выготского

- Приемы и позиции обучения

- Достойное

- Как используется принцип ЗБР в педагогике

- Эффективность образовательной среды

- Концепция Выготского

- Примеры с использованием слова “поближе”:

- Важна ли языковая компетенция

- Теория в действии

- Что такое зона ближайшего развития

- Соотношение обучения и развития

- Справочная информация

- Бизнес и финансы

Практическое применение

Дети познают мир посредством наблюдения, подражания, присвоения опыта. Этот процесс связан со взаимодействием детей с окружающими их взрослыми и сверстниками, общением с ними, совместной деятельностью. Причем общение и взаимодействие играют значимую роль. Обучение человека успешнее и результативнее происходит в социуме, во взаимодействии с окружающими людьми.

Малыш при знакомстве с новыми понятиями, эмоциями, социальной ролью ничего не знает о них. Из этого следует, что все новое в жизни ребенка превалирует над уже имеющимися знаниями, умениями и возможностями. Этот путь от знакомого к незнакомому, от привычного к неизведанному малыш не в силах преодолеть в одиночку.

Сопоставление зон актуального и ближайшего развития похоже на процесс становления высших психических функций, которые также зависят от взаимодействия с окружающими. Первостепенно они представляют собой нечто внешнее в отношении человека, однако впоследствии перетекают на уровень процессов, и человек использует их так, словно эти свойства – врожденные. Изначально психический процесс относится к зоне ближайшего развития, в дальнейшем – переходит в зону актуального саморазвития.

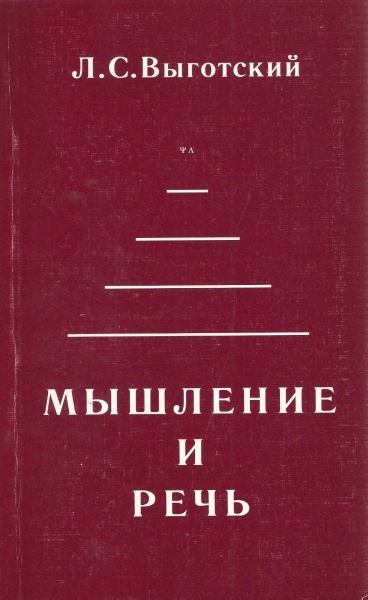

Понятие «зона ближайшего развития» в начале 30-х годов ХХ века ввел советский психолог и педагог Лев Семенович Выготский. В книге «Мышление и речь» он отмечал:

«Мы видели, что обучение и развитие не совпадают напрямую, а представляют собой два процесса, которые находятся в очень сложных взаимоотношениях. Обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди развития. Тогда оно … и вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития. В этом и заключается главнейшая роль обучения в развитии. Этим и отличается обучение ребенка от дрессуры животных.»

Если говорить другими словами, считается нормой, когда психические процессы малыша идут всегда на шаг позади получаемых знаний. Дистанция между зонами актуального и ближайшего развития имеет важную значимость, которая влияет на развитие дошкольника. Без нее умственные процессы, которые проходят стадию формирования, с легкостью могут остаться в состоянии неиспользованного внутреннего потенциала.

Концепция Выготского

Советский ученый Лев Семенович Выготский считал, что формирование знаний и умений у подрастающего человека складывается из двух составляющих: области ближайшего и зоны актуального развития. По Выготскому, именно эти феномены участвуют в становлении личности.

Термины кардинально отличаются друг от друга. Одна зона нацелена на будущее, а другая отвечает за настоящее. Уровень ближайшего развития предопределяет еще не созревшие функции, но находящиеся на стадии формирования. Их можно сравнить с почками или цветами. Область актуального развития характеризует итоги обучения, успехи ребенка на вчерашний день. А ЗБР показывает умственное созревание на завтра. Так ученый видел эти феномены.

Выготский считал, что обучение должно быть опережающим. То есть подаваемый материал должен несколько обгонять развитие. Задания не должны быть очень простыми или слишком сложными, чтобы малыш не делал одно и то же или не «топтался на месте». Для ребенка обучающий материал должен быть понятным, но в то же время он должен являться открытием.

Приемы и позиции обучения

Они помогают также родителям, дети которых ходят в школу (особенно в младшие классы). Дело в том, что у младшеклассников большинство свойств памяти и мыслительные процессы, необходимые для успешного обучения, являются несформированными, но уже пребывают на стадии «созревания».

Скачайте бесплатно: 5 книг, которые изменят вашу жизнь! ♡

На практике применение понятия «зона ближайшего развития ребенка» можно рассмотреть на примере ученика второго класса. При выполнении домашнего задания у него не получается решить задачу. Причин тому несколько, но выход из ситуации всего один – ребенку нужна помощь со стороны. С решением задачи ему могут помочь родители, используя один из методов:

2. Спросить, что именно в задаче ему непонятно, и разъяснить только этот момент.

3. Задавать наводящие вопросы в надежде, что он сам сможет найти решение.

4. Представить задачу в игровой форме, чтобы ребенок стал ее непосредственным участником и сам нашел путь решения.

Скачайте бесплатно: 5 книг, которые изменят вашу жизнь! ♡

Каждый из этих вариантов – актуальное взаимодействие ребенка со взрослым, представляющие общение с разных позиций. В данной ситуации прогресс индивида зависит непосредственно от того, к какому варианту объяснения прибегнет родитель. Помимо этого выбранный вариант общения сможет охарактеризовать ширину зоны ЗБР.

Таким образом, можно выделить несколько позиций общения:

- Независимая – взрослый проявляет лишь самую малую помощь, чтобы стимулировать ребенка к нахождению необходимого пути и разрешению процесса.

- Равная (соревнование) – взрослый и ребенок представляют две команды, которые действуют одновременно.

- «Снизу» — позиция, при которой взрослый стимулирует мышление ребенка при помощи наводящих вопросов, подсказок.

- «Сверху» — позиция, при которой взрослый является учителем, разъясняющим детально условие, решение и ответ.

- «Мы» — объединяющая взрослого и ребенка позиция, при которой они действуют заодно, пытаясь найти верный ответ.

Все дети разные, а потому к каждому нужен индивидуальный подход, что предусматривает использование той или иной позиции общения. Но чем меньше подсказок и помощи будет проявлено со стороны человека с более высоким уровнем знаний, тем шире будет близкий круг развития индивида. Если ему сложно справляться с ситуацией даже с дополнительной поддержкой, значит, данный материал пока пребывает в зоне ближайшего развития. Пока на время отложите освоение подобных знаний.

Достойное

- неделя

- месяц

- год

- век

|

Николай Филатов: «Я эпидемиолог, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего!» (5/2) |

|

Фрактальная поэзия А.С. Пушкина (5/2) |

|

Писатель Алексей Иванов: «Россия страшно несвободна» (5/1) |

|

Бессмысленные ли хождения по Минску и Хабаровску. Так ли это? (5/1) |

|

Маски и перчатки убивают (5/5) |

|

Мародёры (5/3) |

|

Он пытался остановить «убийства» умов и душ наших детей, за это был уволен (5/3) |

|

Не укоренененные ни здесь, ни там (5/3) |

|

Николай Филатов: «Я эпидемиолог, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего!» (5/2) |

|

Как Дудь главные секреты провокаторов из «Нехты» узнал (5/2) |

|

Жжение в глазах и Карабах (5/2) |

|

Фрактальная поэзия А.С. Пушкина (5/2) |

|

О деятельности Фонда концептуальных технологий «Алтай» после 18.06.2018 года (5/11) |

|

О создании фильма «Час Быка» (5/7) |

|

У Щетинина теперь все законно (5/7) |

|

Рабы пока немы: ОПГ против Глобального Родителя (5/7) |

|

Где широкое плечо Большого Брата? (5/6) |

|

Сначала они убили его душу. Сегодня умерло его тело… (5/6) |

|

Сколько ещё будем праздновать День Победы (5/6) |

|

Открытый код. Несколько слов о Концепции Общественной Безопасности (5/6) |

|

Чисто чтобы не забыть, первыми в космос вышли русские (5/110) |

|

Центральный банк России работает на её уничтожение (5/64) |

|

Ну, за самодержание!… (5/64) |

|

7 советов от гениального врача Николая Амосова . (5/57) |

|

Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына: отчёт «победителям»? (5/52) |

|

Другой взгляд на пенсионный вопрос или какое государство нам нужно (5/50) |

|

Самые яркие примеры смекалки у советских солдат (5/46) |

|

Смотрите ж: всё стоит она! (5/38) |

Как используется принцип ЗБР в педагогике

Необходимое для детей формирование зоны ближайшего развития начинается на границе ЗАР. Что это означает? Только то, что педагог или родитель не должен навязывать ребенку обучение или помощь в том случае, если нужды в этом нет.

ЗБР эффективна только при возникновении трудной или новой для малыша задачи, для решения которой необходимы дополнительные знания, навыки, умения или помощь взрослого.

В этом и заключается принцип применения концепции Выготского в педагогике. Учителя или родители не навязывают, не вмешиваются и не решают задачи вместо детей, а помогают им и направляют.

Помощь и обучение со стороны взрослых должны быть эффективными для детского развития. Согласно концепции ЗБР, результативность педагогической деятельности оценивается очень просто. Если дети после сотрудничества со взрослыми становятся способны самостоятельно справляться с поставленной задачей, значит, педагогическая деятельность полезна.

Эффективность образовательной среды

Любая образовательная среда, которая организуется взрослыми и в которой обитает ребенок, включает в себя следующие компоненты:

- знания, умения, правила, которые присваивает ребенок;

- отношение ребенка к получаемым знаниям, умениям, правилам;

- отношение ребенка к себе, к окружающим его людям в том числе и сверстникам, понимание им собственной роли в этой среде, его эмоциональное самоощущение в ней.

Эффективность образовательной среды находится в прямой зависимости от того, каким образом выбранные средства, методы обучения и воспитания учитывают психологические закономерности возрастного и индивидуального развития и предоставляют возможность для их дальнейшего развития

Это о многом определяется тем, как взрослые в работе с детьми разного возраста уделяют внимание процессу формирования у них интереса к окружающей жизни, способности к самостоятельному получению знаний, потребности в активном отношении к той деятельности, в процесс которой они включаются. Иначе говоря, обучение должно вызывать у ребенка интерес к жизни, пробуждать и приводить в движение те внутренние процессы развития, которые в самом пути своего развития возможны только при взаимодействии с окружающими, а же затем, пронизывая весь внутренний ход развития, становятся опытом самого ребенка

Концепция Выготского

Эти понятия ввел в 1930-х годах выдающийся педагог и психолог Л. Выготский, тем самым определив связь между уровнем обучения ребенка и его психическим развитием. Открытие, сделанное Л. Выготским, и сегодня актуально для родителей, которые нередко форсируют раннее совершенствование навыков и способностей малышей, притупляя их интерес к обучению и создавая усиленную нагрузку на детскую психику.

Знание о том, что такое зона ближайшего развития (ЗБР), поможет взрослым определить, в чем стоит «подтянуть» своего ребенка, а в чем он может развиваться быстрее своих сверстников.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Зона ближайшего развития – это те задачи, которые малыш выполняет неуверенно. Чтобы успешно с ними справиться, ему требуется помощь взрослого.

Вот какое определение данному понятию дает Л. Выготский: «Зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие ещё, но находящиеся в процессе созревания…»

Если же малыш даже после совместной работы со взрослым не научился самостоятельно справляться с задачей, значит, она пока находится в зоне актуально недоступного, и требуется время, чтобы эта задача перешла в ЗБР.

Теперь разберемся с описанными понятиями подробнее и рассмотрим, как они работают в жизни. Приведем несколько примеров, чтобы вы, уважаемые читатели, могли «нащупать» границы ЗБР:

- Пример первый. На детской площадке гуляют Витя и Петя с мамами. Витя пытается взобраться по лестнице на горку. Мама, вытянув руки, страхует его от падения, но не помогает, а подсказывает, куда лучше поставить ногу или руку. Петя тоже хочет на горку: он протягивает к маме руки, и она подсаживает его на самую вершину. В результате через пару прогулок Витя научился сам залазить на горку, а Петя не освоил новый для него навык. Ошибка Петиной мамы кроется в том, что она не использовала ЗБР своего сына, выполнила задачу ЗА НЕГО, а НЕ ВМЕСТЕ С НИМ. Мама Пети действовала в рамках зоны ближайшего развития сына, и лишь направляя его, получила результат.

- Пример второй. Папа Саши настолько идеализировал способности своего годовалого сына, что купил ему конструктор для малышей от 3 лет. Однако сын разочаровал его. Саша стал тянуть в рот детали, интересовался яркой коробкой, а к объяснениям папы остался равнодушным. Папа неправильно определил ЗБР Саши, поэтому все действия, производимые с игрушкой, оказались для ребенка в зоне недоступного.

В ходе своих наблюдений Л. Выготский заметил еще одну интересную особенность: обучение выводит психические процессы ребенка на новый уровень. При этом для освоения определенных навыков есть оптимальные возрастные периоды, называемые сензитивными. Например, лучший возраст для того, чтобы ребенок научился ходить, – от 8 месяцев до 1,2 года. Однако временные рамки сензитивных периодов индивидуальны, и у каждого ребенка могут отличаться.

Нельзя сравнивать детей друг с другом! Сравнивайте своего ребенка только с ним самим, оценивая его навыки и умения в прошлом и настоящем периоде. Такое сравнение помогает увидеть прогресс и порадоваться не только родителям, но и детям!

Советский ученый Лев Семенович Выготский считал, что формирование знаний и умений у подрастающего человека складывается из двух составляющих: области ближайшего и зоны актуального развития. По Выготскому, именно эти феномены участвуют в становлении личности.

Термины кардинально отличаются друг от друга. Одна зона нацелена на будущее, а другая отвечает за настоящее. Уровень ближайшего развития предопределяет еще не созревшие функции, но находящиеся на стадии формирования. Их можно сравнить с почками или цветами. Область актуального развития характеризует итоги обучения, успехи ребенка на вчерашний день. А ЗБР показывает умственное созревание на завтра. Так ученый видел эти феномены.

Выготский считал, что обучение должно быть опережающим. То есть подаваемый материал должен несколько обгонять развитие. Задания не должны быть очень простыми или слишком сложными, чтобы малыш не делал одно и то же или не «топтался на месте». Для ребенка обучающий материал должен быть понятным, но в то же время он должен являться открытием.

Примеры с использованием слова “поближе”:

Протянув издали руки, он коснулся полированной поверхности инструмента и тотчас же робко отодвинулся. Повторив раза два этот опыт, он подошел поближе и стал внимательно исследовать инструмент, наклоняясь до земли, чтобы ощупать ножки, обходя кругом по свободным сторонам. Наконец его рука попала на гладкие клавиши.

Короленко В. Г., Слепой музыкант, 1886.

Пошел раз Жилин под гору посмотреть, где живет старик. Сошел по дорожке, видит садик, ограда каменная; из-за ограды – черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошел он поближе; видит – ульи стоят плетенные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше, посмотреть и загремел колодкой. Старик оглянулся – как визгнет; выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Толстой Л. Н., Кавказский пленник, 1872.

Завсегдатаи «вшивой биржи». Их мало кто знал, зато они знали всех, но у них не было обычая подавать вида, что они знакомы между собой. Сидя рядом, перекидывались словами, иной подходил к занятому уже столу и просил, будто у незнакомых, разрешения сесть. Любимое место подальше от окон, поближе к темному углу.

Гиляровский В. А., Москва и москвичи, 1926.

И, озираясь на окружающих его опричников, Михеич придвинулся поближе к Серебряному. Хоть вы-де и волки, а теперь не съедите!

Толстой А. К., Князь Серебряный, 1862.

Подойдя поближе, я увидел совершенно разложившийся труп не то красного волка, не то большой рыжей собаки. Сильное зловоние принудило меня поскорее отойти в сторону. Немного подальше я нашел совершенно свежие следы большого медведя. Зверь был тут совсем недавно. Он перевернул две колодины и что-то искал под ними, потом вырыл глубокую яму и зачем-то с соседнего дерева сорвал кору.

Арсеньев В. К., Рассказы, 1921.

И козел, и козы, заметив нас, оставались в нерешимости. Козел стоял как окаменелый, вполуоборот; закинув немного рога на спину и навострив уши, глядел на нас. «Как бы поближе подъехать и не испугать их?» — сказали мы.

Гончаров И. А., Фрегат «Паллада», 1857.

Старая графиня, не выпуская его руки, которую она всякую минуту целовала, сидела с ним рядом; остальные, столпившись вокруг них, ловили каждое его движенье, слово, взгляд, и не спускали с него восторженно-влюбленных глаз. Брат и сестры спорили и перехватывали места друг у друга поближе к нему, и дрались за то, кому принести чай, платок, трубку.

Толстой Л. Н., Война и мир. Том второй, 1873.

Поддевкина. Просим пожаловать, дорогие гости, просим покорно. (Усаживает Резинкину на диване.) А вы женишок с невестой, сядьте здесь рядком (показывает на два стула), да и познакомьтесь поближе – поворкуйте друг с другом, между нами сказать.

Лажечников И. И., Окопировался, 1854.

Набоб из экипажа прямо перешел на пароход, а за ним хлынула толпа дам; все старались занять место получше, то есть поближе к набобу.

Мамин-Сибиряк Д. Н., Горное гнездо, 1884.

Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались; потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете.

Толстой Л. Н., Детство, 1852.

Примечание: Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com

карта сайта

Коэффициент востребованности

35

Важна ли языковая компетенция

Усвоение детьми социальных навыков, новых знаний и их психическое развитие вряд ли будут возможны без языковой компетенции. Под этим понимается развитие речи детей, увеличение словарного запаса, изменение и усложнение языковой структуры. Выготский полагал, что своевременное речевое развитие напрямую сказывается на детской психике и побуждает ребенка к обучению.

Языковая компетенция – это психологическая система, представляющая собой сочетание речевого опыта, получаемого при общении и знаний, приобретаемых в процессе обучения.

Основными компонентами данной системы являются:

- ориентировочный – содержит анализ признаков речевого материала, на которые интуитивно опираются дети;

- операциональный – включает в себя совокупность и последовательность применяемых детьми языковых навыков;

- эмоционально-волевой – учитывает различные аспекты речевого опыта.

Выготский считал, что развитие речи необычайно важно. Без этого процесса ЗБР, как и ЗАР, не может сформироваться

Соответственно, не начинаются процессы развития и обучения.

Теория в действии

К примеру, в ходе ряда исследований, Л. Выготский выяснил один интересный факт. Тестируя возрастную подготовку к обучению, двум восьмилетним мальчикам были предоставлены одинаковые задачи, с которыми они легко справились. Психолога не удовлетворил полученный результат. Тогда исследователь предложил им выполнить более сложные задания, которые характерны для детей старшего возраста. Вот на этом этапе, как раз дети продемонстрировали кардинальные отличия в своем развитии. Один из мальчиков справился с задачей, посильной для 9-ти летнего возраста, другой же осилил задания для 12 летнего ребенка.

Этот эксперимент доказывает то, что у разных детей неодинаковый потенциал к обучению. То есть, одному ребенку будет легко обучиться новому, так сказать совершить скачок в обучении (тому, который справился с задачей для 12-летнего ребенка), другому же, нужно тщательней работать в зоне ближайшего развития, необходимы большие усилия и объем работы с взрослым, чтобы освоить новые знания в ходе опыта и обучения.

Эта теория работает в случае тестирования потенциального развития. В других случаях, например, для тестирования готовности дошкольника к школе она не работает. При таком тестировании нельзя понять потенциальную сторону возможностей ребенка, а можно лишь диагностировать наличие тех навыков, которые у него имеются и найти те пробелы, которые называются уже по-другому «отставание».

Что такое зона ближайшего развития

Л.С. Выготский в качестве синонима конструкции ЗБР использовал словосочетание «зона интеллектуального подражания». Но подражание понимается не как бессмысленное повторение действия, а опознаваемое действие, совершаемое с заинтересованностью в процессе или в результате. Ребенок пользуется интеллектом для формирования ЗБР, он сотрудничает со взрослым, а не копирует его.

В нее входят задачи, которые по силам ребенку, но он нуждается в помощи или подсказке. Пример с рисованием солнышка показывает, что, используя навык держания карандаша и навык нанесения линий из ЗАР, ребенок потенциально готов при правильной организации со стороны взрослого создать сюжетную картинку.

То, с чем ребенок справляется при помощи наводящих вопросов, под руководством взрослого или с его помощью, составляет ЗБР. По мере роста и развития ребенка – а дети растут довольно быстро – знания из ЗБР переходя в ЗАР, сменяясь другими потенциальными навыками и умениями.

Соотношение обучения и развития

Процесс обучения, с точки зрения Л.С. Выготского, понимается как коллективная деятельность, происходящая в сотрудничестве между взрослым и ребенком на позиции «равных». Развитие внутренних индивидуальных, свойств личности ребенка имеет ближайшим источником его сотрудничество (в самом широком смысле) с другими людьми. Согласно позиции Л.С. Выготского, социальный мир и окружающие взрослые не противостоят ребенку и не перестраивают его природу, но являются органически необходимым условием его человеческого развития. Ребенок не может жить и развиваться вне общества, он изначально включен в общественные отношения, и чем младше ребенок, тем более социальным существом он является.

Идея Выготского о значении зоны ближайшего развития в жизни ребенка позволила завершить спор о приоритетах обучения или развития: только то обучение является хорошим, которое упреждает развитие, то есть обучение должно идти впереди развития и являться его источником. Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни много других функций, лежащих в зоне ближайшего развития. Обучение может ориентироваться на уже пройденные циклы развития — это низший порог обучения, но оно может ориентироваться на ещё не созревшие функции, на ЗБР, — это высший порог обучения; между этими порогами и находится оптимальный период обучения. ЗБР даёт представление о внутреннем состоянии, потенциальных возможностях развития ребенка и на этой основе позволяет дать обоснованный прогноз и практические психолого-педагогические рекомендации об оптимальных сроках обучения как для множества детей, так и для каждого отдельного ребёнка. Определение актуального и потенциального уровней развития, а также ЗБР составляет то, что Л.С. Выготский называл нормативной возрастной диагностикой, в отличие от симптоматической диагностики, опирающейся лишь на внешние признаки развития. В этом аспекте зона ближайшего развития может быть использована как показатель индивидуальных различий детей. В отечественной психологии утверждается точка зрения, сформулированная Л.С. Выготским и разделяемая все большим количеством исследователей. Согласно этой точке зрения, обучение и воспитание играют ведущую роль в психическом развитии ребенка. Ученый считал, что ЗБР определяет психические функции, находящиеся в процессе созревания. Она связана с такими фундаментальными проблемами детской и педагогической психологии, как возникновение и развитие высших психических функций, соотношение обучения и умственного развития, движущие силы и механизмы психического развития ребёнка. Зона ближайшего развития — следствие становления высших психических функций, которые формируются сначала в совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, и постепенно становятся внутренними психическими процессами субъекта .

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством