Книга габриеля тарда ‘законы подражания’

Содержание:

- Тард мнение и толпа. Габриэль де Тард общественное мнение и толпа

- Слайды и текст этой презентации

- Теория подражания

- Теория подражания Тарда

- Мода – форма подражания

- Теория социального подражания г. Тарда

- По мнению г тарда предметом социальной психологии является. Теория подражания. Г. Тард.

- Теория символизации

- Социальная психология. Предмет и задачи социальной психологии. Отрасли социальной психологии.

Тард мнение и толпа. Габриэль де Тард общественное мнение и толпа

G. Tarde

L’Opinion et la

Foule

Перевод с французского под редакцией

П. С. Когана

Изд-во Т-ва типографии А.

И. Мамонтова, М., 1902 г.

Институт психологии

РАН, Издательство «КСП+»

1999 г.

Одно из самых

известных сочинений французского

социолога и криминалиста. Согласно его

концепции творцом общественного мнения

является некая публика с весьма подвижными

и неясными границами, уходящими своими

корнями в особенности массовых

духовно-психологических процессов.

Все социальные

процессы, по Тарду, основаны на

межличностных взаимодействиях, изучение

которых Тард полагает основной задачей

общественных наук.

Слайды и текст этой презентации

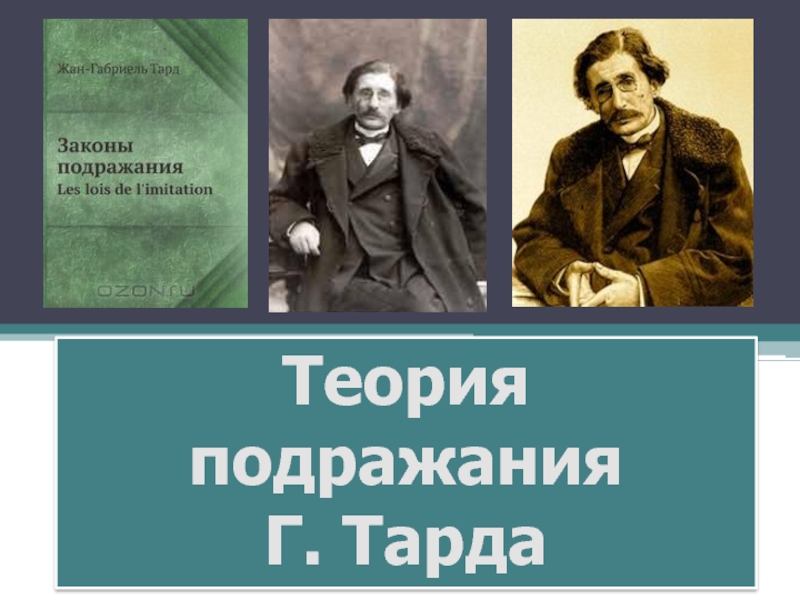

Теория подражания Г. Тарда

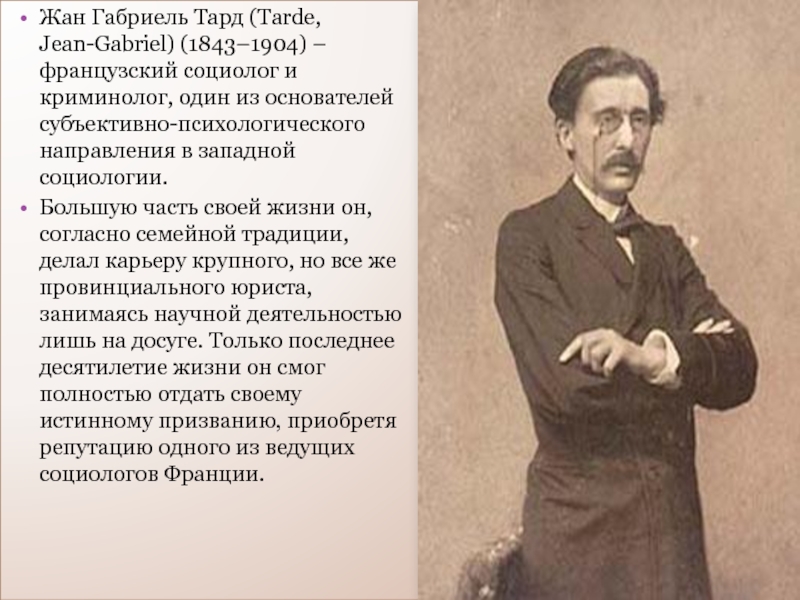

Жан Габриель Тард (Tarde, Jean-Gabriel) (1843–1904) – французский социолог и криминолог, один из основателей субъективно-психологического направления в западной социологии.Большую часть своей жизни он, согласно семейной традиции, делал карьеру крупного, но все же провинциального юриста, занимаясь научной деятельностью лишь на досуге. Только последнее десятилетие жизни он смог полностью отдать своему истинному призванию, приобретя репутацию одного из ведущих социологов Франции.

Деятельность Тарда как социолога пришлась на тот же период времени, что и у Э.Дюркгейма

У этих двух основоположников французской школы социологии было, на первый взгляд, много общего: они оба основывали свои теории на статистических данных, интересовались природой социальных норм, придавали большое внимание сравнению как методу научного исследования. Однако их концепции кардинально противоположны

В теориях Дюркгейма центральная роль всегда отводилась обществу, которое формирует человека

Однако их концепции кардинально противоположны. В теориях Дюркгейма центральная роль всегда отводилась обществу, которое формирует человека.

В противоположность этому Тард сконцентрировал свое внимание на изучении взаимодействия людей (индивидуальных сознаний), продуктом которого выступает общество

Сделав основной акцент на изучении индивидов, он активно выступал за создание социальной психологии как науки, которая должна стать фундаментом социологии. Противоположность подходов Тарда к решению проблемы о том, что первично – общество или индивид, положила начало современной полемике сторонников трактовки общества как единого организма и их противников, считающих общество суммой самостоятельных индивидов.

По мнению Тарда, основой развития общества выступает социально-коммуникационная деятельность индивидов в форме подражания (имитации). Именно это понятие стало у французского социолога ключевым при описании социальной реальности.

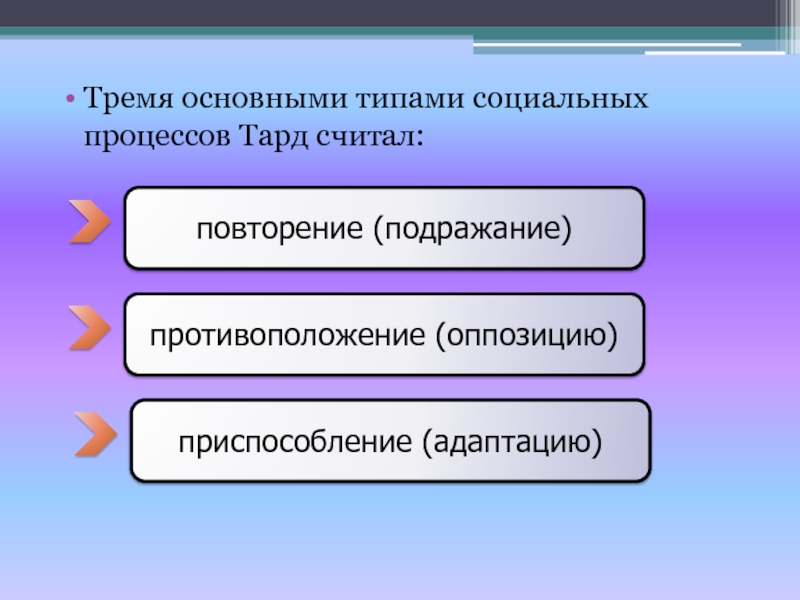

Тремя основными типами социальных процессов Тард считал:

повторение (подражание)

противоположение (оппозицию)

приспособление (адаптацию)

Соответственно основными социальными законами он называл законы подражания, приспособления, оппозиции. Но все же, в качестве самого главного социального процесса (и соответствующих ему законов) Тард рассматривал подражание (законы подражания), которое он характеризовал как своего рода гипнотизм. Теорию подражания он распространял на все сферы межличностных и групповых взаимодействий. Наиболее типичным видом социального подражания он считал подражание низших слоев высшим.

Подражание рассматривалось ученым в качестве основного объяснительного принципа всей жизни — как индивидуальной, так и общественной. Он характеризовал его как «постоянное, всемирное социальное явление» . Продуктом подражания являются рост государства, экономическое развитие, язык, религия, другие феномены и процессы социального мира. Социальное познание — это, прежде всего познание того, как происходит подражание. Оно имеет внутренние (логические) и внешние (внелогические) причины. Среди последних он особо выделял социальные причины, к которым относил религиозные, экономические, политические, эстетические, лингвистические и другие влияния.

Тард рассматривал подражание в тесной связи с взаимовлиянием людей друг на друга. Теория подражания выходит за рамки отдельно взятого индивида и обращается к анализу процесса межличностного взаимодействия. Общество, по мнению исследователя, это продукт взаимодействия индивидуальных сознаний через передачу людьми друг другу и усвоение ими верований, убеждений, желаний, намерений и т.д.

Публика — это интеллектуальная общность. Если в толпе личность нивелируется, то в публике она получает возможность самовыражения. Тард прослеживал этапы становления публики, считая ее продуктом времени. Предпосылки возникновения публики конца XIX в. он видел в салонах и клубах XVIII в. Однако реальную ее историю он связывал с появлением массовых газет.

Тард уделял большое внимание проблемам группового поведения. Он также обращался к характеристике толпы, но постоянно сравнивал ее с публикой

В отличие от толпы, психическое единство которой создается в первую очередь физическим контактом, публика — это «чисто духовная, общность», в рамках которой индивиды физически рассредоточены.

Подготовила Домнова Мария 201СКД

Теория подражания

Исторически

первым опытом рассмотрения художественного

творчества как познания явилась теория

подражания (мимесиса), возникшая и

упрочившаяся в Древней Греции.

Первоначально подражанием называли

воссоздание человеческих движений в

танцах, позже — любое воспроизведение

предметов. По словам Аристотеля, люди

тем «отличаются от остальных живых

существ, что склонное всех к подражанию»;

первые познания приобретаются путем

подражания, результаты которого «всем

доставляют удовольствие»22.

Подражание, по Аристотелю, составляет

сущность и цель поэзии, которая воссоздает

предметы на началах их сходства с реально

существующими (т. е. им подражает).

Великий мыслитель древности вместе с

тем отмечал, что поэт рисует возможное,

могущее случиться и в отличие от историка

осуществляет некое обобщение: «Поэзия

говорит более об общем, история — о

единичном».23

Теория

подражания, сохранившая авторитетность

до XVIII в., соотнесла произведения

искусства с внехудожественной реальностью,

и в этом ее достоинство, но выполнила

эту свою задачу неполно. Зачастую связь

изображенного с его «прообразом»

сводилась к их внешнему сходству:

подражание неоднократно отождествлялось

с натуралистическим изображением и

удовлетворяло требованиям «самой грубой

оценки искусства как фотографии

действительности»24.

Теория подражания уязвима ив том, что

предполагает полную зависимость

создателя произведения от познаваемого

предмета: автор мыслится как

нейтрально-пассивный; нередко нивелируется,

а порой и вовсе игнорируется обобщающий

и оценивающий характер художественного

познания. К концу XVIII в. эта теория

стала восприниматься как устаревшая.

«В том, что гения (т. е. творца

художественных произведений. —В.Х.)следует полностью противополагатьдуху подражания, согласны все», —

отмечал И. Кант25.

Теория подражания Тарда

В социальной психологии теория подражания представлена, как явление, где её анализируют в таких формах, как имитирование поведения конкретного индивида или копирование норм, которые соблюдаются в группе. Также выделяют такие его формы, как конгруэнция (реализация согласованных действий группы), копирование (отображение точных действий других в поведении), референтность (копирование или конгруэнция к людям, не присутствующим в контакте). Механизм подражания в психологии изучал социолог Ж. Тард.

Теория подражания Тарда кратко строится на трех базовых типах процессов общества: оппозиция, повторение, оно же подражание и адаптация (приспособление). Соответственно базовыми социальными законами у него выделялись законы подражания, адаптации, оппозиции. Но важнейшим среди них он выделял закон повторения и предоставлял именно ему больше всего своего внимания. Он также говорил, что подражание – некоторого рода гипнотический феномен. Его теория распространена на область групповых и межличностных взаимодействий. Характерным типом в социальном плане считается подражание, где низшие слои подражают высшим.

Процесс подражания Тард понимал, как основной объяснительный принцип жизни, и персональной и коллективной. Он считал его всемирным, постоянным социальным явлением, что способствует росту государства, его экономическому развитию, религии, языку, и других феноменов.

Социальное познание выступает познанием процесса подражания. Его возникновению способствуют внутренние с внешними причины, по-другому их называют логическими, внелогическими

Во внешних причинах он особенно уделял внимание социальным причинам, в которые включал экономические, религиозные, политические, лингвистические и эстетические влияния

Теория Тарда упирается на то, что основоположные акты персональной и социальной жизни проявляются, как следствие подражания. Это значит то, что общественные взаимодействия имеют в своем основании такое отношение, как «учитель-ученик».

Теория подражания Тарда повлияла на его последователей, которые твердили, что в социуме существуют три главных типа: взаимное подражание, традициям (обычаям) и идеалу. Его теория анализирует данный феномен в связи с взаимными действиями людей.

Теория Тарда выступает за рамки персоны и устремляется к рассмотрению межличностного взаимодействия. Тард считает социум продуктом взаимодействия персональных сознаний через перенос людьми информации, освоение ими убеждений, верований, намерений, желаний.

Мода – форма подражания

Подражание как механизм психологии массы приобретает такую форму, как мода. Чтобы мода стала массовым механизмом подражания, нужно, чтобы были выполнены определенные условия. Важнейшим условием считается престижность нового веяния. Часто решающим фактором, который также выступает регулятором поведения людей, является стремление присоединиться к престижной общности.

Престиж достаточно трудноопределимый механизм, и не единственный. Престижем наделяют людей, относящихся к референтной группе, в которую входят другие. Значит, массовая мода базируется на понимании индивидами, что они подражают тем, кого причисляют к собственной референтной группе. Здесь также сохраняется правило подражания от низшего уровня к высшим, значит, если элита одевает определенные вещи и хоть какими бы оригинальными ни были, кто-то из нижестоящих может также позволить себе это надеть.

Второй фактор или условие – это утилитарность того, что является объектом подражания, что есть объектом массовой моды. Так, вещи могут быть не престижными, но практичными и удобными, что позволяет им приобрести мировую популярность. Например, джинсы

Нельзя не сказать об эстетической основе, что имеет важность во многих общностях. И даже речь не о моде элиты, а о том, что является действительно практичным и красивым для повседневной жизни

Наверное, самым главным фактором остается реклама. Компании используют целенаправленные действия, которые способствуют массовому заражению и подражанию. Здесь фактор престижа или практичности не столь важны.

Психология масс определяет моду, как особенный феномен, который сформирован на основе категории «модности» и «не модности», на действии механизмов заражения и подражания. Этот феномен может проявляться, как механизм стандартизированного поведения массы, или в совсем иных и новых формах, не только стихийных.

Мода, как форма подражания выполняет такие функции: коммуникативную (обеспечивает общение индивидов), компенсаторную (как психологический механизм защиты) и интерактивную (взаимодействие и согласование).

Мы в телеграм! Подписывайтесь и узнавайте о новых публикациях первыми!

Теория социального подражания г. Тарда

Теория возникла

в конце XIX в. на стыке двух наук ‑

социологии и социальной психологии. По

мнению Габриеля Тарда, основоположника

теории, в основе всех отношений людей

лежит неодолимое психическое стремление

к подражанию. Отношения между людьми

всегда строятся по типу «учитель –

ученик». В более поздних социологических

работах выделены три типа подражания:

1) подражание людей друг другу; 2) подражание

обычаям и образцам; 3) подражание идеалу.

Все общественные процессы можно объяснить

с помощью явления подражания. Способность

к подражанию является источником

прогрессивных изменений в обществе.

Люди, наделённые творческой инициативой

и оригинальностью, показывают новые

образцы поведения (изобретения), вызывая

у окружающих желание им подражать.

Феномен подражания является причиной

социальных конфликтов. Конфликты в

обществе возникают в результате того,

что люди следуют различным образцам

подражания, конкурирующим изобретениям,

и это ставит их в оппозицию друг другу.

По мнению г тарда предметом социальной психологии является. Теория подражания. Г. Тард.

Тремя

основными типами социальных процессов

Тард считал повторение (подражание),

противоположение (оппозицию), приспособление

(адаптацию). Соответственно основными

социальными законами он называл законы

подражания, приспособления, оппозиции.

Но все же, в качестве самого главного

социального процесса (и соответствующих

ему законов) Тард рассматривал подражание

(законы подражания), которое он

характеризовал как своего рода гипнотизм.

Теорию подражания он распространял на

все сферы межличностных и групповых

взаимодействий. Наиболее типичным видом

социального подражания он считал

подражание низших слоев высшим.Подражание

рассматривалось ученым в качестве

основного объяснительного принципа

всей жизни — как индивидуальной, так и

общественной. Он характеризовал его

как «постоянное, всемирное социальное

явление» . Продуктом

подражания являются рост государства,

экономическое развитие, язык, религия,

другие феномены и процессы социального

мира . Социальное познание

— это, прежде всего познание того, как

происходит подражание. Оно имеет

внутренние (логические) и внешние

(внелогические) причины. Среди последних

он особо выделял социальные причины, к

которым относил религиозные, экономические,

политические, эстетические, лингвистические

и другие влияния. Французский социолог

настаивал на том, что все главнейшие

акты человеческой и общественной жизни

совершаются как следствие примера

(подражания). В этом смысле все многообразие

социальных взаимодействий имеет в своей

основе отношение «учитель — ученик».

Под влиянием психологии подражания

Тарда его последователи-социологи стали

утверждать, что в обществе реализуются

три основных типа подражания: взаимное

подражание, подражание обычаям образцам,

подражание идеалу. Тард рассматривал

подражание в тесной связи с взаимовлиянием

людей друг на друга. Теория подражания

выходит за рамки отдельно взятого

индивида и обращается к анализу процесса

межличностного взаимодействия. Общество,

по мнению исследователя, это продукт

взаимодействия индивидуальных сознаний

через передачу людьми друг другу и

усвоение ими верований, убеждений,

желаний, намерений и т.д.

Теория символизации

В

эпоху эллинизма (на основе теории

подражания и одновременно как ее

преодоление) обозначилась, а в средние

века упрочилась иная концепция

познавательных начал искусства:

художественное творчество стало

мыслиться не только как воспроизведение

единичных предметов (главным образом

видимых), но ив качестве «восхождения»

к неким универсальным сущностям, бытийным

и смысловым. Эта концепция была предварена

Платоном, который говорил о подражании

космической гармонии в музыке. Ее центр

— учение о символе,выступавшем

прежде всего в роли религиозно-философской

категории. Псевдо-Дионисий Ареопагит,

христианский мыслитель рубежа Г/—V вв.,

утверждал, что наиболее верный способ

сообщения об истине является тайным,

мистериальным, символическим

(иносказательным, намекающим,

недоговаривающим)26.

Трансформируя теорию подражания,

средневековые философы говорили о

символе как «неподобном подобии», видя

в нем, в частности, основу и стержень

произведений искусства. Решающее

значение придавалось символико-аллегорической

притче, столь значимой в канонических

христианских текстах.

В

Новое время (свидетельство чему —

романтическая и символистская эстетика)

теоретики также нередко рассматривали

художественное творчество как «вечное

символизирование» (выражение А. Шлегеля).

Черты символа — значительность(всеобщность)

смысла, неполнота явленности этого

смысла и связанные с нею «семантическая

честь» (А.Ф. Лосев), неопределенность и

многозначность (отличающие символ от

аллегории). «Возникает сомнение, —

писал Гегель, характеризуя символ, —

должны ли мы понимать такой образ в

собственном смысле,илиодновременно

и в переносном смысле,илиже только

в переносном смысле»27.

Концепция искусства как символизирования

в большей степени, чем теория подражания,

акцентирует обобщающее начало образности

(сопричастность искусства идеям и

смыслам), но таит в себе опасность отрыва

художественного творчества от реальности

в ее многообразии и чувственной

конкретности, грозит увести его в мир

умопостигаемого и отвлеченного (в этом

отношении знаменательна критика

символизма О.Э. Мандельштамом28).

Социальная психология. Предмет и задачи социальной психологии. Отрасли социальной психологии.

Социальная

психология — это отрасль психологической науки,

изучающая

закономерности возникновения и

функционирования общественно-психологических

явлений1,

которые выступают результатом

взаимодействия людей (и их групп) как

представителей различных

общностей.

Предмет – социально – психологические явления

и процессы, выступающие результатом

взаимодействия людей как представителей

различных социальных общностей.

Объект – конкретные социальные общности(группы)

или отдельные их представители(люди).

Задачи

социальной психологии как науки. Социальная

психология

как отрасль научных исследований имеет

свои конкретные задачи, включающие:

изучение: а)

специфики и своеобразия феноменов,

составляющих

общественное сознание людей; б)

соотношения между его компонентами;

в) влияния последних на развитие и жизнь

общества;

всестороннее

осмысление и обобщение данных об: а)

источниках и

условиях возникновения, формирования,

развития и функционирования

социально-психологических явлений и

процессов: б) воздействии этих факторов

на поведение и поступки людей в составе

многочисленных общностей;

исследование

наиболее значимых особенностей и

отличий социально-психологических

явлений и процессов от других

психологических

и социальных феноменов, возникающих

как результат взаимодействия, общения

и взаимоотношений людей в различных

общностях;

выявление

закономерностей функционирования

социально-психологических

явлений и процессов в различных

социальных условиях;

социально-психологический

анализ взаимодействия, общения и

взаимоотношений людей, а также факторов,

обусловливающих специфику и эффективность

их влияния на совместную деятельность;

всеобъемлющее

изучение социально-психологических

характеристик

личности и своеобразия ее социализации

в различных общественных

условиях;

осмысление

специфики функционирования

социально-психологических явлений

и процессов, возникающих в малой группе,

и их влияния на поведение, общение и

взаимодействие людей в ней;

исследование

своеобразия психологии больших

социальных групп и специфики проявления

мотивационных, интеллектуально-познавательных,

эмоционально-волевых и

коммуникативно-поведенческих

особенностей людей, являющихся их

членами;

выявление роли и

значения религиозной психологии в

жизни и

деятельности людей, ее социально-психологического

содержания и

форм проявления, а также специфики ее

влияния на общение и взаимодействие

индивидов;

всестороннее

изучение социально-психологических

особенностей

политической жизни и политической

деятельности людей, своеобразия

трансформации психики человека и групп

людей, оказавшихся под непосредственным

влиянием политических процессов,

происходящих в обществе;

исследование

массовидных социально-психологических

явлений и процессов, их роли и значения

в общественной жизни, влияния на

поступки и поведение людей в экстремальных

ситуациях;

прогнозирование

политических, национальных и других

процессов

в развитии государства (общества) на

основе учета социально-психологических

законов и механизмов.