Что такое ирония и постирония

Содержание:

- Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания #.

- Что такое ирония

- Художественные средства создания образов (портрет, пейзаж, речевая характеристика и пр.), формы речи

- Виды комического

- Ирония в литературе

- Разница между сарказмом и иронией

- Типы иронии

- Историко-литературный процесс, роды и жанры литературы

- Композиция произведения

- Язык художественного произведения (тропы и фигуры речи)

- Разница между иронический и ироничный

- Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания #.

- Что такое ирония судьбы

- Поэтика (теория литературы, основные понятия)

- Виды иронии

- Ирония в литературе

Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания #.

…Он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещённый, умеренно-либеральный, и очень твёрдо понимал, что жизнь прожить – не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, – сказал он себе, – а не то как раз пропадёшь!» – и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в неё было можно, а никому другому – не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно – именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят – он будет моцион делать, а днём – станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть всё-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днём забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать – да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды – и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и всё-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернётся на другой бок – глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось… Что, если б в это время щучёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, – глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи! жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашёлся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто.

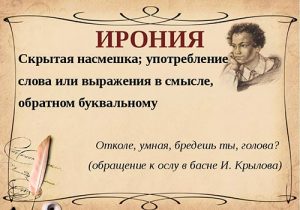

Что такое ирония

Ирония — это слово или выражение со скрытой насмешкой. В иронии истинное значение скрыто или противоречит тому, что произносится.

Скрытая насмешка была широко распространена в народном юморе, сатирических произведениях, а также комедиях античности. Многие люди применяют иронию в своей речи, чтобы тонко намекнуть на скрытый смысл. Тонкая ирония — это признак острого ума, изящества речи, даже красноречия. Если человек подставил другого, ему говорят: » Ну, ты и удружил меня!». Понять смысл ироничного выражения в устной речи можно по интонации. А вот в письменной речи для выделения переносного смысла ставят кавычки. Помогает создать образную и выразительную речь на основе контрастного сравнивания предметов. Может выражать насмешку или абсолютное несогласие. Понять смысл иронического выражения можно только в полном контексте предложения, а иногда и целого текста. Применяется во всех литературных жанрах, но чаще всего в сатирических.

Скрытая насмешка была широко распространена в народном юморе, сатирических произведениях, а также комедиях античности. Многие люди применяют иронию в своей речи, чтобы тонко намекнуть на скрытый смысл. Тонкая ирония — это признак острого ума, изящества речи, даже красноречия. Если человек подставил другого, ему говорят: » Ну, ты и удружил меня!». Понять смысл ироничного выражения в устной речи можно по интонации. А вот в письменной речи для выделения переносного смысла ставят кавычки. Помогает создать образную и выразительную речь на основе контрастного сравнивания предметов. Может выражать насмешку или абсолютное несогласие. Понять смысл иронического выражения можно только в полном контексте предложения, а иногда и целого текста. Применяется во всех литературных жанрах, но чаще всего в сатирических.

Справка! Сам термин иронии пришел в русский язык из греческого и в переводе означает «притворство». Считается, что первым мастером ироничных высказывания был мыслитель Сократ.

Сарказм — это тоже насмешка, но уже с ноткой язвительности. Содержит в себе негативную окраску и указывает на недостаток человека. Одна из характерных особенностей сарказма — резкое изобличение. В отличие от иронии, в сарказме можно найти негодование и ненависть, причем в высшей степени их проявления.

Отличительные черты иронии и сарказма:

- Иронические высказывания дают оценку чему-либо более скрыто, завуалированно. В сарказме же доля иносказания намного меньше.

- Ирония несет в себе положительный смысл. Сарказм отличается уничижительной критикой.

- Иронические высказывания применяются для придания речи образности, в то время как у сарказма главная функция — резко высмеять недостатки чего-либо.

- Сарказм — часть острой сатиры. Этот прием используют во время обличительных выступлений либо в публицистических статьях с общественно-политическим подтекстом.

Постирония

Термином постирония называют состояние, при котором невозможно отличить искренность и иронию. Постирония предполагает невозможность понимания, иронизирует автор или же говорит правду.

Задача оратора — не дать публике понять. что перед ней: выражение с подтекстом издевки, шутка с двойным дном или же истинная правда. К постиронии часто обращаются те, кто претендует на сложный интеллектуальный юмор. Такой прием позволяет придать шутке дополнительный смысл и в то же время заставляет задуматься о серьезных вещах.

Многие связывают термин «постирония» с понятием «новая искренность»

Это можно объяснить так: если человек не может сообщить о важном с серьезным видом, это можно сделать в шуточной форме. Такой прием дает возможность сказать пафосные либо же наивные вещи и при этом не подвергнуться осмеянию публики

Оратор всегда подстрахован — он всегда может сделать вид, что пошутил.

Художественные средства создания образов (портрет, пейзаж, речевая характеристика и пр.), формы речи

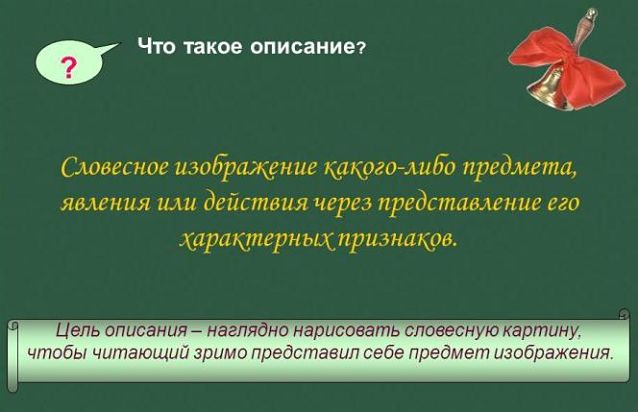

| Портрет | Описание внешности (Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с чёрной бородой чуть не по пояс; вышла из-за перегородки растеплённая, с пеленой слезы в неярких своих глазах). |

| Интерьер | Описание обстановки помещения, где живёт герой произведения; служит для социальной и психологической характеристики персонажа. |

| Пейзаж | Изображение природы (Кто видеть мог? Лишь тёмный лес Да месяц, плывший средь небес! Озарена его лучом, Покрыта мохом и песком, Непроницаемой стеной Окружена, передо мной Была поляна) |

| Речевая характеристика | Использование элементов книжной речи или просторечий, профессионализмов для характеристики героя. |

| Просторечия (разговорные слова) | Слова, не соответствующие литературной норме, принадлежащие к сниженной разновидности разговорного языка. (Завсяко-запросто, помирай, колотной, житёнки, куды др.) |

| Говорящая фамилия | Фамилии, отражающие особенности характеров и мировоззрение персонажей (Простакова, Скотинин, Правдин, Стародум, Башмачкин, Кутейкин, Вральман, Цыфиркин) |

| Психологизм | Способ раскрытия особенностей внутренней жизни героев, её динамики, смены душевных состояний (Глухой крик исторгает Григорий и просыпается, сроду в жизни не испытывал такого страха, сколько ни приходилось бывать в переплётах!) |

| Деталь (художественная деталь) | Элемент художественного образа, несущий смысловую и эмоциональную нагрузку; выразительная подробность, служащая для характеристики персонажа (Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель) |

Формы речи

Монолог — развернутое законченное высказывание одного героя, обращённое к слушателю и не зависящее от реплик других персонажей (монолог Кулигина, рассуждения Чичикова)

Диалог — обмен репликами двух людей.

Реплика — ответные слова в диалоге.

Ремарка — авторское пояснение пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия в пьесе, указание на жесты, мимику, темп речи, паузы, обстановку действия, сопровождающее действие на сцене (например, входит Трофимов в поношенном студенческом мундире, в очках, смеётся; глядя в сторону, молчание).

Виды комического

| Юмор | Добрый смех, незлобная насмешка | Рассказы А. П. Чехова, В. М. Шукшин |

| Ирония | Скрытая насмешка в речи повествователя | В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. (А.С. Пушкин) |

| Сатира | Беспощадное осмеяние общественно вредных явлений и человеческих пороков. | Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина, поэма Н.В. Гоголя |

| Сарказм | Гневная, язвительная, открытая насмешка над изображаемым | Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста где-то недокушанных, недоеденных щей; вот вы, женщина, на вас белила густо, вы смотрите устрицей из раковин вещей. (В. Маяковский) |

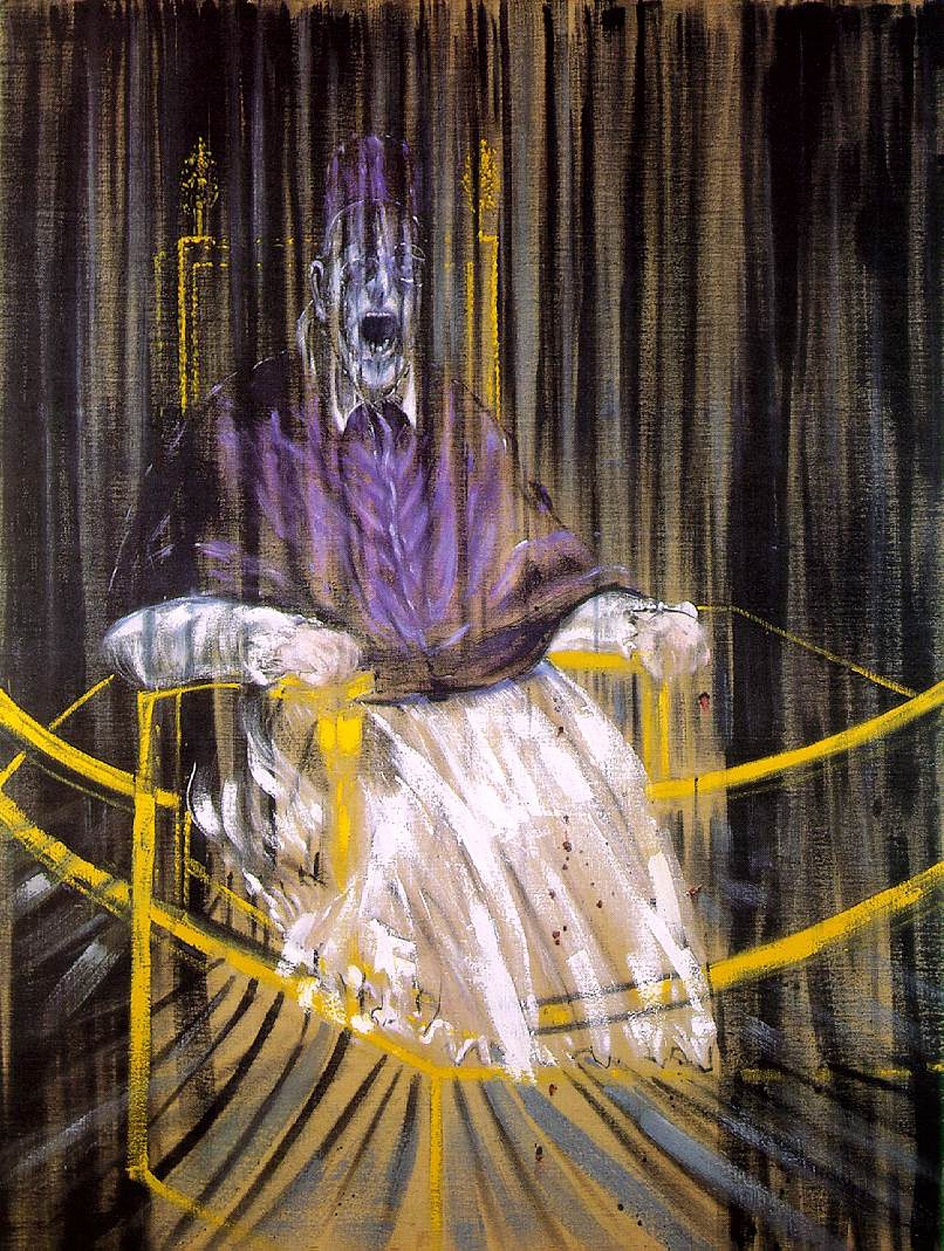

Ирония в литературе

Создать иронию в литературе, которую читатель поймёт и оценит, довольно непросто. Автор должен отличаться талантом и своеобразным видением, которое подразумевает присутствие развитого интеллекта, концептуального образа мыслей и языковой чувствительности.

Например, всеми нами любимый А. С. Пушкин порицает малопривлекательное ему светское общество, с насмешкой именуя его «везде встречаемыми лицами», «необходимыми глупцами» или «цветом столицы»:

В басне Ивана Андреевича Крылова «Лисица и Осёл» Лиса обращается к Ослу, при этом на самом деле она считает его глупым:

А в его басне «Стрекоза и Муравей» Стрекоза слышит от Муравья иронию, так как для него пение — безделье:

Гоголь тоже любил использовать иронию. Например то, как он описывает с помощью мнимо восторженных фраз своих гнусных и подловатых героев:

Ещё один пример из созданий Гоголя — в «Мёртвых душах» он характеризует Чичикова как «самого благопристойного человека, какой когда-либо существовал на свете».

Узнайте больше Примеров иронии.

Разница между сарказмом и иронией

Оба являются художественными тропами, которые автор использует, чтобы внести скрытый сатирический смысл.

Сарказм — это злая шутка, которая показывает негативную оценку объекту насмешки, жестокое и язвительное высмеивание.

Ирония заключается в тонкой, но острой шутке, это литературный инструмент с комическим содержанием, с намерением вызвать смех.

В сарказме же объект критики осуждается; говорящий нравственно оценивает объект, показывает своё неприятие, а не смешит.

Ирония в литературе может показать мнение автора о нелепости ситуации, понизить пафосность персонажа и т. д.

А сарказм автор использует для жёсткой критики, для подчёркивания каких-либо негативных личных человеческих характеристик или ситуаций и таким образом вызывает у читателя осуждение.

Типы иронии

На протяжении многих десятилетий разные авторы в разных странах мира пытаются разделить иронию на разные типы и представить их обществу. Здесь мы представляем одну из этих версий.

Вербальная ирония

Использованные слова означают нечто отличное от того, что на самом деле говорит человек.

Пример: «Я жду не дождусь, чтобы прочитать этот отчёт на семьсот страниц».

Вербальная ирония также делится на:

- преувеличивание — когда человек что-то преувеличивает;

- преуменьшение — когда человек что-то преуменьшает.

Драматическая ирония

Когда зрители знают о чём-то, о чём персонажи в действии не догадываются. Этот тип иронии популярен в искусстве (фильмах, книгах, стихах и пьесах).

Она проходит в три этапа:

Установка — зрители узнают о том, о чём персонаж не знает.

Разработка — использование этой информации для развития любопытства среди аудитории.

Развязка — события, которые происходят, когда персонаж наконец узнаёт правду.

Особая категория драматической иронии — трагическая ирония. Пример трагической иронии — когда персонаж заказывает отравленную еду, которая должна убить его (или её), и зрители уже знают, что персонажу суждено умереть от отравления.

Ситуационная ирония

Несоответствие между тем, что ожидается, и тем, что происходит на самом деле, т. е. происходит полная противоположность тому, что должно было произойти.

Примером можно назвать случай, когда кто-то покупает оружие, чтобы защитить себя, но в будущем оно используется ему во вред.

Историко-литературный процесс, роды и жанры литературы

Основные направления литературы

Классицизм

(конец XVII – нач. XIX вв.)

Правило «трех единств»: места, времени и действия (для драматических

произведений); утверждение в произведениях положительных ценностей и государственного идеала

Д.И. Фонвизин «Недоросль», Г. Державин «Памятник»

Сентиментализм (вторая половина XVIII в.)

Главенство чувства над разумом; интерес к внутреннему миру героев

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»

Романтизм (конец XVIII — первая половина XIX вв.)

Противопоставление мечты и действительности; мотив одиночества; изображение исключительной личности в исключительных обстоятельствах.

В. Жуковский «Море», «Светлана»; ранние произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, поэмы «Мцыри», «Песня про купца Калашникова»; М. Горький «Старуха Изергиль»

Реализм (XIX век)

Изображение типической личности в типических обстоятельствах

А.С. Грибоедов «Горе от ума»; А.С. Пушкин «Медный всадник», «Евгений Онегин», «Капитанская дочка»; М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»; Н.В. Гоголь «Мертвые души», «Шинель», «Ревизор»; А.Н. Островский «Гроза»; И.С. Тургенев «Отцы и дети»; Л.Н. Толстой «Война и мир»; Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»; А.П. Чехов рассказы, «Вишневый сад»; И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»; М. Горький «На дне»; М.А. Шолохов «Тихий Дон», «Судьба человека»; А.И

Солженицын «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича»

Модернизм (XX век)

Символизм

Акмеизм

Футуризм

Поиск нового стиля; внимание к форме

А.Блок, О. Мандельштам, А

Ахматова, В. Маяковский

Роды литературы

| Эпос | Объективное описание событий и характеров | Н.В. Гоголь «Мертвые души», И.А. Гончаров «Обломов», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» |

| Лирика | Изображение внутреннего мира человека, мыслей, чувств; имеет особую языковую организацию (рифму, ритм, размер) | М.Ю. Лермонтов «И скучно и грустно», С.А. Есенин «Письмо матери» |

| Драма | Произведение предназначено для постановки на сцене; состоит из монологов, диалогов, авторских ремарок | М.Ю. Лермонтов «И скучно и грустно», С.А. Есенин «Письмо матери» |

| Лиро-эпос (лиро-эпический) | Произведение в стихотворной форме, в котором сочетаются эпическое и лирическое изображение жизни | А.С. Пушкин «Медный всадник», М. Ю. Лермонтов «Мцыри» |

Эпические жанры

| Рассказ | И. Бунин «Чистый понедельник» |

| Повесть | Н.В. Гоголь «Шинель», В.Г. Распутин «Прощание с Матерой» |

| Роман | М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» |

| Роман-эпопея | Л.Н. Толстой «Война и мир»td> |

Драматические жанры

| Комедия | Д.И. Фонвизин «Недоросль», А.П. Чехов «Вишневый сад» |

| Трагедия | А. С. Пушкин «Борис Годунов» |

| Драма | А. Н. Островский «Гроза» |

Лиро-эпические жанры

| Поэма | Н.В. Гоголь «Мертвые души» |

| Роман в стихах | А.С. Пушкин «Евгений Онегин» |

| Легенда | Жанр несказочной прозы в фольклоре, непосредственное повествование о фактах реальной действительности, содержащих элементы героики и фантастики. («Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль») |

| Сказ | Форма повествования, которая основана на имитации речевой манеры рассказчика, представляющего определённую общественно-историческую, сословную, профессиональную группу (Н.С. Лесков «Левша») |

Композиция произведения

| Экспозиция | Обрисовка персонажей, времени и места перед началом действия |

| Завязка | Исходный эпизод, момент, определяющий последующее развёртывание действия; фрагмент, в котором намечается конфликт. |

| Развитие действия | Развитие сюжета произведения |

| Кульминация | Момент наивысшего напряжения в развитии действия |

| Развязка | Заключительный эпизод; завершение конфликта |

| Эпилог | Заключительная часть произведения, рассказывающая о дальнейшей судьбе героев после изображённых событий |

«Авторские отступления» — композиционно-стилистический приём, который позволяет писателю в открытой форме высказать личные суждения по различным вопросам

Язык художественного произведения (тропы и фигуры речи)

Синтаксические средства

| Риторический вопрос | Вопрос, не предполагающий ответа и усиливающий эмоциональность и выразительность высказывания; скрытое утверждение | Не так ли ты над самой бездной На высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы? (А.С. Пушкин «Медный всадник») |

| Риторическое восклицание | Эмоциональное утверждение, передающие эмоциональное состояние героя | Меж мной и честными сердцами Порваться долго ты не дашь Живому, кровному союзу! (Н. Некрасов) |

| Риторическое обращение | Условное обращение | А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов… (М. Лермонтов) |

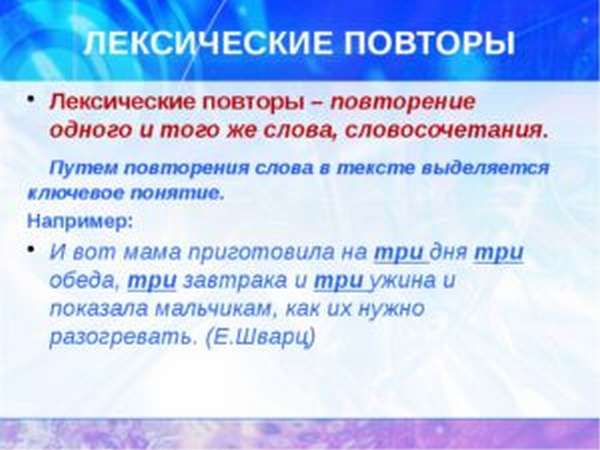

| Повтор | Повтор одинаковых слов для усиления смысла высказывания | Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего (Ф.М. Достоевский) |

| Анафора | Повтор начального слова в нескольких смежных строках | Нам и места в землянке хватало вполне, Нам и время текло для обоих. (В. Высоцкий) |

| Эпифора | Повтор слов в конце строк или смежных отрезков речи | Фестончики, все фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, везде фестончики (Н.В. Гоголь) |

| Инверсия | Нарушение привычного порядка слов в предложении | И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Ещё неясно различал. (А.С. Пушкин) |

| Градация | Расположение слов и выражений, а также средств художественной изобразительности по возрастающей или убывающей значимости | Барина холить, беречь, ублажать. (Н. Некрасов) |

| Антитеза (контраст) | Противопоставление | Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой (А.С. Пушкин) |

| Параллелизм | Одинаковое синтаксическое построение предложений | Спит животное Собака, Дремлет птица Воробей… (Н. Заболоцкий) |

| Умолчание | Намеренный пропуск части предложения, имитация прерывистой речи | И эту секунду бенгальскую, громкую Я ни на что б не выменял, — я ни на… (В. Маяковский «Облако в штанах») |

Фонетические приемы

| Аллитерация | Повтор согласных | Вот в светлице стол накрыт Белой пеленою; И на том столе стоит Зеркало с свечою (В. Жуковский) |

| Ассонанс | Повтор гласных звуков | Живи, да будет лик твой тих И чист, как той весною ранней, Среди оставшихся в живых Воспоминаний Поминаний; Перед весной бывают дни такие, И дома своего не узнаёшь (В. Соколов) |

Изобразительно-выразительные средства (тропы)

| Эпитет | Образное определение | Умный, робкий, наблюдательный, естественный взгляд. (Л.Н. Толстой) |

| Метафора | Перенос свойств одного предмета или явления на другие по сходству или аналогии | Наша пыль тебе глаза выест. (И.С. Тургенев) |

| Метонимия | Перенос наименования по смежности | Торговал только рынок. (И. Бунин) |

| Синекдоха | Обозначение части вместо целого | «Дожить до седых волос» вместо «дожить до старости» |

| Олицетворение | Одушевление неодушевлённых понятий | Холодная дрожь прошла было по её телу. (Ф.М. Достоевский) |

| Сравнение | Сопоставление двух предметов по общему признаку | Порой в ущелии шакал Кричал и плакал, как дитя. (М.Ю. Лермонтов) Пухлые руки, как сахар, белы. (Н. Некрасов) |

| Гипербола | Намеренное преувеличение предметов и явлений действительности для усиления художественного впечатления | Дьявол был громаден, как утёс, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный. (И. Бунин) |

| Литота | Намеренное преуменьшение | Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка… (А.С. Грибоедов) |

| Перифраз | Замена слова описательным выражением | Твоё лицо в его простой оправе Своей рукой убрал я со стола. (А. Блок) |

| Оксюморон | Соединение несовместимых понятий, противоречащих друг другу | Грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной причёской. (И. Бунин) |

| Аллегория | Изображение отвлечённой идеи через конкретный образ | Царский листвень не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли материнские леса. (В. Распутин) |

Разница между иронический и ироничный

Иронический — насмешливый, ехидный, содержащий в себе иронию как стилистический приём (т. е. используется в оборотах терминологического типа).

Например: ироническая строфа, ироническое употребление слов.

Ироничный — что-то, что имеет элементы иронии, использующейся с целью насмешки.

Например: ироничный взгляд, ироничная кличка, ироничный тон письма, ироничный намёк.

Однако если имеется в виду значение «заключающий в себе насмешку», то они являются синонимами.

Например: ироническое/ироничное замечание, ироническая/ироничная улыбка. В словарях их часто ставят как синонимы.

Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания #.

Пьер, приехав вперёд, как домашний человек, прошёл в кабинет князя Андрея и тотчас же, по привычке, лёг на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу (это были Записки Цезаря) и принялся, облокотившись, читать ее из середины.

– Что ты сделал с mademoiselle Шерер? Она теперь совсем заболеет, – сказал, входя в кабинет, князь Андрей и потирая маленькие белые ручки.

Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживлённое лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой.

– Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело… По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать… Но только не политическим равновесием.

Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлечёнными разговорами.

– Нельзя, mon cher1, везде все говорить, что только думаешь. Ну, что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? – спросил князь Андрей после минутного молчания.

Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.

– Можете себе представить, я всё ещё не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.

– Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждёт.

Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на всё согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и вот тебе деньги. Пиши обо всём, я тебе во всём помо�а». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потёр себе лоб.

– Но он масон должен быть, – сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере.

– Всё это бредни, – остановил его опять князь Андрей, – поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии?..

– Нет, не был, но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире… это нехорошо.

Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать; но действительно на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей.

– Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, – сказал он.

– Это-то и было бы прекрасно, – сказал Пьер.

Князь Андрей усмехнулся.

– Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет…

– Ну, для чего вы идёте на войну? – спросил Пьер.

– Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме того, я иду… – Он остановился. – Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь – не по мне!

(Л.Н. Толстой, «Война и мир»)

1 Мой дорогой (фр.).

Что такое ирония судьбы

Ирония судьбы — странная случайность, которая выглядит как насмешка высших сил над человеком. Пример: «Ирония судьбы — любитель здорового образа жизни попал под машину во время пробежки».

На удивительном совпадении построена комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Главный герой, напившись, вместо друга случайно улетает из Москвы в Ленинград, едет по «своему» адресу (3-я улица Строителей, дом 25) и обнаруживает там такой же дом и такую же квартиру. В результате он влюбляется в настоящую хозяйку квартиры.

Андрей Мягков и Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Поэтика (теория литературы, основные понятия)

Тема — то, о чем идет речь в художественном произведении; предмет изображения.

Тематика — круг событий, отражённых в произведении и скреплённых авторским замыслом.

Сюжет — система событий, изображённых в произведении, раскрывающая характеры действующих лиц и отношение писателя к представленным жизненным явлениям.

Фабула — хронологическая последовательность событий художественного произведения.

Композиция — совокупность средств и приёмов, которые использовал автор для построения произведения, раскрытия и организации образов.

Конфликт — столкновение позиций, интересов персонажей, движущая сила действия, определяющая сюжет от завязки противоречий к их разрешению; острое противоречие, благодаря которому развивается сюжет.

Мотив — формально-содержательный элемент литературного текста; простейшая единица сюжетного развития (образ дороги в произведении «Кому на Руси жить хорошо»). В лирике повторяющийся комплекс психологических переживаний героя поэта (мотив одиночества)

Символ — многозначный, иносказательный образ, основанный на подобии, сходстве или общности предметов и явлений жизни, смысл которого выходит за пределы предметного значения

Время (художественное время) — категория художественного бытия героев (наряду с пространством), вымышленное время действия в произведении. Может быть искусственно растянуто, отзеркалено, циклично.

Художественное пространство — место действия произведения, является основной характеристикой художественного бытия героев.

Рассказчик — условный образ, от лица которого ведётся повествование в произведении.

«Маленький человек» — тип литературного героя, объединяющий в себе некоторые общие признаки: низкое положение в социальной иерархии, бедность, незащищенность, что обуславливает особенность их психологии и сюжетную роль (Акакий Акакиевич Башмачкин, Евгений («Медный всадник»)

Виды иронии

Прямая

Это самый распространенный способ насмешки, который позволяет принизить и дать отрицательную либо же смешную оценку человеку, предмету или событию. Когда человека желают «уколоть» за то, что он испугался, ему говорят: «Ты настоящий храбрец!»

Антиирония

В этом случае у оратора немного другая задача: не высмеять человека, а обратить внимание на то, что его недооценивают. Отлично демонстрируется антиирония в словах Михаила Жванецкого: «Врачи сделали все возможное, но пациент выжил»

Самоирония

Это насмешливое выражение, направленное на самого себя. Чаще всего в таких высказываниях отрицательные слова несут в себе противоположный подтекст (положительный смысл). Понять смысл самоиронии можно на выражении: «Куда уж нам, дуракам, понимать такие высокие материи». Здесь явно выражается несогласие говорящего с происходящим или опп.

Ирония в литературе

Поэты и писатели в своих произведениях часто использовали этот художественный прием. Он позволял им более четко и выразительно описать характер людей, отношение к происходящему.

- Так, Н. В. Гоголь в «Мертвых душах» с особой меткостью описывал характер своих героев с помощью иронии. Вот что он пишет о полицмейстере-взяточнике:«Полицмейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как родной в семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую.»

- Чаще всего иронические выражения встречаются в баснях, ведь этот жанр предполагает насмешку и легкую издевку над героями. Возьмем для анализа басни И. А. Крылова:«Ты все пела? Это — дело!» Эти слова говорит муравей стрекозу, когда та пришла к нему за помощью. Ирония помогает ярко высмеять поведение стрекозы, которая «лето красное пропела». «Откуда, умная, бредешь ты, голова?» — так говорит лиса о повстречавшемся ей осле в басне.

- А. С. Пушкин также не пренебрегал иронией в своем «Евгение Онегине».«Тут был, однако, цвет столицы,И знать, и моды образцы,Везде встречаемые лицы,Необходимые глупцы.» — вот с такой насмешкой описал поэт Санкт-Петербург.

- Михали Булгаков мастерски создавал не просто иронические выражения, но целые ситуации. Это демонстрируется в диалоге Воланда и Берлиоза перед тем, как последнему отрежут голову.