Возникновение позитивизма

Содержание:

Взаимосвязь позитивизма с другими философскими течениями

Основной внешний конфликт позитивизма — борьба с метафизикой, которая манипулирует терминами, которым ничего не соответствовало в реальности, например, энтелехия, эфир и т. п. Поиск научного метода преследовал цель найти свободные от метафизических предрассудков достоверные основания знания. Позитивисты считали надежным знание, которое должно опираться на нейтральный опыт, а единственной, познавательно ценной формой знаний, по их мнению, является эмпирическое описание фактов. Для выражения результатов наблюдения должны использоваться особые «протокольные предложения», Мориц Шлик писал: «первоначально под „протокольными предложениями“ понимались — как это видно из самого наименования — те предложения, которые выражают факты абсолютно просто, без какого-либо их переделывания, изменения или добавления к ним чего-либо ещё, — факты, поиском которых занимается всякая наука и которые предшествуют всякому познанию и всякому суждению о мире. Бессмысленно говорить о недостоверных фактах. Только утверждения, только наше знание могут быть недостоверными. Поэтому если нам удается выразить факты в „протокольных предложениях“, без какого-либо искажения, то они станут несомненными отправными точками знания».

Этапы позитивизма

Первый этап (классический позитивизм)

Этап классического позитивизма, зарождения течения в 30–40 годы 19 века.

Основоположником позитивизма является французский философ Огюст Конт.

Огюст Конт (1798–1857)

Огюст Конт (1798–1857)

Однако первым, кто заговорил про науку как позитивную философию, был французский философ Анри Сен-Симон (1760–1825). Его труды внесли вклад в возникновение и развитие позитивизма.

Классический позитивизм критикует философию и метафизику, основное внимание уделяется наукам. Отрицается поиск первопричин, так как познание человечества, природы, общества должно происходить только научным путём, в частности с помощью физики

По мнению Конта, наука может постоянно развиваться. Основной наукой же Конт считал социологию. Она изучает общество и при этом лишена критического подхода, который свойственен философии. Соответственно, выводы от изучения будут объективными и чисто научными.

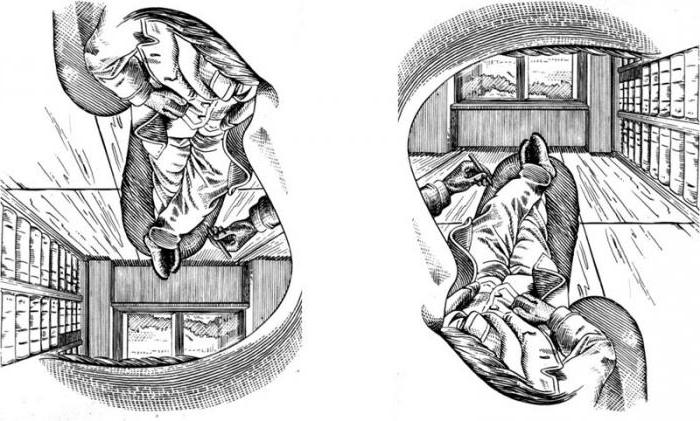

Конт в своей работе «Дух позитивной философии» (опубликована в 1844 году) выделяет три стадии развития человечества:

- религиозную: при решении вопросов, выяснении первопричин появления и существования мира предпочтение отдаётся религиозному обоснованию;

- метафизическую: человек пытается познать сущность вещей и первопричины событий, но в своём мышлении не опирается на факты. А место Бога занимают разумные существа или сверхъестественные силы;

- научную (позитивную): на смену метафизике приходит наука и научное познание с помощью опыта и наблюдения.

Второй этап (эмпириокритицизм)

Второй этап начался в 70-е годы 19 века. На данном этапе развития позитивизм также именуют эмпириокритицизмом или махизмом.

Австрийский философ и учёный Эрнст Мах был активным представителем данного этапа развития позитивизма. Поэтому позитивизм на данном этапе ещё называют махизмом.

Эрнст Мах (1838–1916)

Эрнст Мах (1838–1916)

Вторым ярким представителем был швейцарский философ Рихард Авенариус.

Рихард Авенариус (1843–1896)

Рихард Авенариус (1843–1896)

Оба философа подвергают критике научное познание и рассуждают о релятивизме. Это доктрина, согласно которой все знания относительны, а абсолютной истины нет, есть только идеи, в которые верит конкретный человек, поэтому они считаются истинными.

Происходит развитие психологии. Поэтому познание мира происходит больше с помощью ощущений и наблюдений.

Читайте подробнее про Релятивизм.

Третий этап (неопозитивизм)

Этап логического позитивизма сложился в 20-е годы 20 века.

Логический позитивизм основывается на логике, которая берётся из математики.

Представители неопозитивизма организовали Венский кружок во главе с немецко-австрийским философом Морицом Шликом. Это сообщество неопозитивистов, которые собирались в Вене с 20-х годов 19 века.

Среди других членов Венского кружка были: Рудольф Карнап, Курт Гёдель, Ханс Хан, Отто Нейрат и другие.

Мориц Шлик (1882–1936)

Мориц Шлик (1882–1936)

Неопозитивисты утверждали, что в каждом языке есть своя логика. Чтобы познать человека и мир в общем, нужно провести логический анализ языка.

Постпозитивизм

С 50-х годов 20 века и до настоящего времени принято говорить о постпозитивизме.

Представители постпозитивизма:

- Карл Поппер;

- Имре Лакатос;

- Пол Карл Фейерабенд;

- Томас Кун; и др.

Постпозитивисты по-прежнему опираются на науку.

Особое внимание уделяется научной методологии, т. е

каким образом осуществляется научная деятельность. Причём в широком понимании под наукой понимается любой процесс получения знаний. А выходит, что научное знание присутствует абсолютно во всех сферах жизни.

Постпозитивизм сосредоточен на разрешении существующих вопросов. Он не формулирует новые теории или концепции.

По мнению Поппера, научная теория — это та, которую можно опровергнуть, а не подтвердить. Потому как найти подтверждение можно даже ложным теориям, а опровергнуть необходимо лишь один раз.

Взаимосвязь позитивизма с другими философскими течениями

Основной внешний конфликт позитивизма — борьба с метафизикой, которая манипулирует терминами, которым ничего не соответствовало в реальности, например, энтелехия, эфир и т. п. Поиск научного метода преследовал цель найти свободные от метафизических предрассудков достоверные основания знания. Позитивисты считали надежным знание, которое должно опираться на нейтральный опыт, а единственной, познавательно ценной формой знаний, по их мнению, является эмпирическое описание фактов. Для выражения результатов наблюдения должны использоваться особые «протокольные предложения», Мориц Шлик писал: «первоначально под „протокольными предложениями“ понимались — как это видно из самого наименования — те предложения, которые выражают факты абсолютно просто, без какого-либо их переделывания, изменения или добавления к ним чего-либо ещё, — факты, поиском которых занимается всякая наука и которые предшествуют всякому познанию и всякому суждению о мире. Бессмысленно говорить о недостоверных фактах. Только утверждения, только наше знание могут быть недостоверными. Поэтому если нам удается выразить факты в „протокольных предложениях“, без какого-либо искажения, то они станут несомненными отправными точками знания».

Позитивизм в философии в целом шире, чем позитивистский подход в философии науки. Общий принцип — избавление от «излишеств», которые не могут быть обоснованы эмпирически и поэтому заявляются бесполезными. Этот подход наглядно демонстрируют эпикурейцы как в области познания, так и в этике: мы не можем выйти за рамки эмпирики, и поэтому должны отбросить «расширение самих себя» за рамки фактов. При этом эпикурейцы использовали наработки скептиков как минимум в плане изостении.

История позитивизма

Истоки позитивизма заложили стоики. Задолго до появления научной методологии и эмпирического подхода они подняли вопрос критерия истины, понимая непригодность для этой роли очевидности.

Стоики первыми указали, что познание означает отказ от принятия чего-либо на веру — следует постоянно искать истину и сомневаться в «очевидном». Задолго до Канта стоики предвосхитили его идею эмпирического характера научной истины. Стоики, как и Иммануил Кант впоследствии, указывали на эмпиризм как на естественное и непреодолимое ограничение теоретического мышления, но не исключали его полностью. Позитивисты же довели эмпиризм Канта до предела, не просто обозначив границы применения, но исключив из науки теоретическое мышление как таковое.

Основоположником позитивизма является основоположник социологии как науки Огюст Конт (1830-е гг.). В программной книге «Дух позитивной философии» (Париж, ) Конт представляет человечество как растущий организм, проходящий в своём развитии три стадии: детства, юношества и зрелости. Идеи Конта вдохновили двух английских мыслителей: Милля и Спенсера. Этот позитивизм получил название Первого, или классического. В России его последователями были Н. Михайловский, В. Лесевич.

На немецких землях позитивизм впитал некоторые элементы кантианства и приобрел свою специфику. Поэтому его стали отличать от первого позитивизма и называть вторым позитивизмом, или Эмпириокритицизмом. Его представителями были швейцарец Рихард Авенариус и австриец Эрнст Мах. Согласно Ленину, к взглядам второго позитивизма были близки взгляды Пуанкаре и Дюэма. В августе 1900 года Пуанкаре руководил секцией логики Первого Всемирного философского конгресса, проходившего в Париже. Там он выступил с программным докладом «О принципах механики», где изложил свою конвенционалистскую философию. В России ко второму позитивизму примыкает эмпириомонизм А. Богданова, а в США — прагматизм Ч. Пирса:

| Прагматизм — сугубо американская форма развития позитивизма |

Со вторым «немецким» позитивизмом тесно связан неопозитивизм, или логический позитивизм Венского кружка, поскольку его лидер Мориц Шлик был непосредственным преемником Маха. Помимо Шлика, центральными фигурами кружка были Карнап и Нейрат. Принимал участие в работе кружка и Людвиг Витгенштейн. Этот кружок нашел в Англии своего активного сторонника и пропагандиста в лице Айера, а в США в лице Куайна. С 1930 Венский кружок издает совместно с берлинской группой Райхенбаха журнал «Erkenntnis» («Познание»), пропагандирующий идеи логического позитивизма. Неопозитивисты созвали ряд конгрессов: в Праге (1929), Кенигсберге (1930), Праге (1934), Париже (1935), Копенгагене (1936), Париже (1937), Кембридже (1938). В результате Второй мировой войны Вена перестала существовать как центр неопозитивизма, а его представители эмигрировали в англоязычные страны.

«Англоязычный» неопозитивизм обыкновенно называют аналитической философией, поскольку англоязычная философия была уже подготовлена как многовековыми традициями номинализма и эмпиризма, так и непосредственно предшествующими идеям утилитаризма, прагматизма (Моррис) и неореализма (Рассел, Мур). Основное отличие аналитической философии от австрийского неопозитивизма в смещении внимания с логического анализа на лингвистический анализ естественного языка. Если философия логического позитивизма считала себя философией науки и представляла линию сциентизма, сторонники аналитической философии выступали против какого-либо культа научного знания и отстаивали «естественное» отношение к миру, выраженное в обыденном языке. Например, Людвиг Витгенштейн считается одновременно и австрийским неопозитивистом, и представителем аналитической традиции. Под влиянием Витгенштейна находился британский философ Рассел, которого считают представителем не только неореализма, но и неопозитивизма. Ключевыми представителями английского неопозитивизма были Гилберт Райл, Джон Уисдом и Джон Остин, американский неопозитивизм был представлен Гудменом, Дэвидсоном, Крипке и Сёрлем.

После Второй мировой войны в англоязычных странах появился постпозитивизм. Представители: Карл Поппер, Томас Кун, Имре Лакатос, Пол Фейерабенд, Майкл Полани, Стивен Тулмин.

Позитивизм Огюста Конта

|

Второй позитивизм: Эмпириокритицизм + Махизм

|

Неопозитивизм: Венский кружок + Львовско-варшавская школа

______________|_____________

| |

Постпозитивизм Аналитическая философия

Основные положения позитивизма

Позитивисты объединили логический и эмпирический методы в единый научный метод. Сущность единого для всех наук метода, обеспечивающего надежным и достоверным знанием закономерностей природы, была выражена в манифесте «Венского кружка», опубликованном в 1929 г.: «Мы охарактеризовали научное миропонимание, в основном, посредством двух определяющих моментов. Во-первых, оно является эмпиристским и позитивистским: существует только опытное познание, которое основывается на том, что нам непосредственно дано (das unmittelbar Gegebene). Тем самым устанавливается граница для содержания легитимной науки. Во-вторых, для научного миропонимания характерно применение определенного метода, а именно — метода логического анализа».

Основная цель позитивизма — получение объективного знания.

Позитивизм оказал влияние на методологию естественных и общественных наук (особенно второй половины XIX века).

Позитивизм критиковал натурфилософские построения, которые навязывали науке неадекватные умозрительные образы изучаемых ею объектов и процессов. Однако эту критику позитивисты перенесли на всю философию в целом. Так возникла идея очищения науки от метафизики. Сущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее, многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. Такая философия должна была стать особой сферой конкретно-научного знания, она не должна отличаться от других наук по своему методу. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (Шлик, Рассел, Карнап), лингвистический анализ языка (Райл, Остин, поздний Витгенштейн), логико-эмпирическая реконструкция динамики науки (Поппер, Лакатос). Однако все указанные выше варианты позитивной философии были раскритикованы, прежде всего, самими позитивистами, так как, во-первых, как оказалось, они не удовлетворяли провозглашенным самими позитивистами критериям научности, а, во-вторых, опирались на явно (а чаще — неявно) определенные «метафизические» предпосылки.

Стадии истории человечества с позиции позитивизма (согласно Огюсту Конту)

Теологическая — люди в качестве объяснительной гипотезы используют понятие Бога, которому предписывают первопричины явлений и которого облекают в человекоподобный образ. Сама теологическая стадия распадается на три ступени: фетишизм, политеизм и монотеизм.

Фетишизм вызван тем, что фантазия человека ещё слишком слаба, чтобы выйти за пределы явлений, поэтому человек поклоняется фетишам — вещам, наделённым человеческим статусом.

Политеизм — люди начинают облекать первопричины в человеческие образы и измышлять богов.

Монотеизм характеризуется тем, что первопричины структурируются, среди них выделяются главные и второстепенные, пока, наконец, не открывается главная первопричина — Единый Бог. Эта ступень получает имя монотеизма.

Метафизическая — люди по-прежнему стремятся постичь начало и назначение вещей, но место богов занимают абстрактные сущности. Место Единого Бога занимает Природа, которую Конт определяет как «смутный эквивалент универсальной связи». Именно в языке позитивистов метафизика приобретает негативный оттенок, поскольку сущности и пресловутая природа вещей оказываются плодом беспочвенной фантазии, пусть даже она и выражена в строгой логической форме.

Позитивная — единственной формой знания по Конту становится научное знание. Человечество становится достаточно взрослым, чтобы мужественно признать относительность (релятивность) нашего познания. В этом аспекте позитивизм преодолевает характерный для научной революции эпохи барокко оптимизм

Второй важной чертой научного знания является эмпиризм — строгое подчинение воображения наблюдению. Здесь Конт повторяет идею Бэкона о том, что фундаментом знания должен стать проверенный опыт

Учёные должны искать не сущность явлений, а их отношение, выражаемое с помощью законов — постоянных отношений, существующих между фактами. Ещё одной чертой научного знания является прагматизм. Учёные перестают быть эрудитами и энциклопедистами. Одним словом, знание становится позитивным: полезным, точным, достоверным и утвердительным.

Представители направления

Основное содержательное отличие постпозитивизма от предшествующих направлений заключается в многообразии противоположных концепций и теорий.

К наиболее выдающимся и влиятельным представителям данного философского течения относятся:

- Карл Поппер — концепция критического рационализма или фальсификационизм;

- Томас Кун — теория научных революций;

- Имре Лакатос — методология научно-исследовательских программ.

Карл Поппер

К. Поппер был первым, кто подверг критике положения логического позитивизма и заставил ученых пересмотреть свои взгляды и рассмотреть устоявшиеся концепции с новой стороны.

Принцип фальсификации в концепции философа означал метод установления ложности научного знания и опровержения его посредством эмпирической проверки. Проппер считал, что научным может считаться только то знание, которое может быть опровергнуто опытным путем. При этом он был уверен, что в науке изначально имеется лишь несколько гипотез, которые впоследствии обретают форму через высказывание.

Согласно концепции ученого, любая научная теория носит гипотетический характер, поэтому рано или поздно она будет опровергнута. Этот принцип получил название «фаллибилизм».

Развитие и совершенствование науки, по мнению Проппера, состоит как раз в представлении новых гипотез и их последующем опровержении.

Английский философ также интересовался научной средой, базирующейся, как он считал, на постоянной борьбе теорий и опровержении истин, на замену которым выдвигаются новые.

Томас Кун

Кун был самым ярким оппонентом принципов фальсификационизма и фаллибилизма Проппа. Он критично высказывался по поводу всех предшествующих концепции философии науки, заявляя о создании новой парадигмы развития научной мысли.

В работе «Структура научных революций» в 1970 он сформулировал парадигмальную теорию развития науки, которая стала фундаментальной в концепции философа. В рамках этой теории Кун попытался объединить идею существования внутренних законов функционирования и развития научного знания.

Парадигма при этом в понимании ученого являлась неким идеалом, к которому надо было стремиться в процессе познания. Парадигма Куна не являлась статичной, так как со временем любая фундаментальная теория начинает изживать себя. Это может быть обусловлено открытием новых фактов, которые больше не соответствуют существующему объяснению или вовсе противоречат ему или обнаружением в текущей теории многочисленных ошибок и несоответствий. Тогда в развитии науки наступает этап «научной революции», и на смену устаревшему знанию приходит новая теория, отобранная из огромного количества подобных гипотез.

Имре Лакатос

Одной из теорий постпозитивизма стала концепция Лакатоса, которая предлагала совершенное новую модель развития научного знания. Для того, чтобы раскрыть структуру своей научно-исследовательской программы, мыслитель ввел базисную единицу, включающую в себя следующие элементы:

- Ядро — доказанные и неопровержимые знания.

- Защитный пояс — множество частных научных гипотез, которые поддаются пересмотру, опровержению, фальсификации.

- Положительная эвристика программы — прогресс в объяснении имеющихся эмпирических фактов и успешное предсказание новых в конкретно области исследования.

- Отрицательная эвристика — методы защиты от опровержения со стороны альтернативных программ.

Преимущество идеи Лакатоса заключается в том, что она дает увидеть развитие науки в движении и одновременно отражает относительную стабильность научного знания в процессе его согласования с опытом.

Экономия мышления

Неопозитивизм в философии – это новое виденье старой проблемы. «Экономия мышления» позволила бы охватить максимум вопросов при минимуме затраченных усилий. Именно такой прагматичный подход основатели неопозитивизма полагали наиболее приемлемым, логичным и организованным для исследований. Кроме того, эти философы считали, что для ускорения научных измышлений и формулировок описания и объяснения необходимо изъять из них.

Мах считал, что чем проще наука, тем она ближе к идеалу. Если определение сформулировано максимально просто и понятно, оно отражает действительную картину мира. Махизм стал основой неопозитивизма, он отождествлялся с «биолого-экономической» теорией познания. Физика утратила свою метафизическую составляющую, философия же стала лишь способом анализа языка. Так утвердил неопозитивизм. Представители его стремились к простому и экономному понимаю мира, что им отчасти удалось.

Философские воззрения выдающихся представителей позитивизма

Основной работой О. Конта считается «Курс позитивной философии». В наибольшей степени позитивистская позиция приобрела популярность в социологии, не случайно ее основатель именно О. Конт. Давая собственную классификацию наук, он среди таких основополагающих наук, как физика и биология, специально выделил социологию. Сам термин тогда не был таким популярным, поэтому Конт использовал название социальная физика. Данное обозначение очень характерное, четко отражающее сущность позитивистского подхода. Для описания и предсказания в природе существует наука, базирующаяся на физических представлениях о мире, также и относительно общества должна существовать такого рода физика, наука, занимающаяся исследованием закономерностей общества.

После того, как О. Конт умер, центр позитивистской мысли сместился в Англию. Английский позитивизм, в первую очередь, связывают с именем логика Джона Стюарта Милля. Он известен своей работой «Система логики силлогистической и индуктивной». В этой работе Милль занимался развитием индуктивных логических методов Фрэнсиса Бэкона – основоположника английского эмпиризма. Это не случайно, так как основным принципом эмпиризма является то, что все знание проистекает из чувственного опыта и ощущений, что неизбежно ставит вопрос о том, как именно данные наблюдений трансформируются в утверждения, называемые в науке законами.

Однако принципиальная разница между эмпирическими и теоретическими утверждениями, по мнению Милля, отсутствует. Он стремился к ослаблению жесткой механистической и физикальной трактовки поведения человека, которая лишала личность любого проявления свободы, а значит и возможности совершить нравственный поступок. Однако, в этике Милль обосновал так называемый утилитаризм, то есть основывался на принципе польз: люди должны поступать нравственно, так как это более выгодно, чем поступать безнравственно. Этот взгляд противоположен классическому, кантовскому, трактующему нравственное в качестве самоценного.

Еще один крупнейший представитель английского позитивизма – Герберт Спенсер, интерпретация позитивизма которого получила всемирное распространение вместе с распространением дарвинизма, то есть эволюционной теории, и биологии вообще, которыми во второй половине XIX века переживался бурный расцвет.

Понятие эволюции Спенсер заимствовал их теории эволюции видов, было центральным понятием его учения. Он распространял понятие эволюции на понимание всего существующего, включая общество: из этого берет начало эволюционная социология Спенсера. Эволюция в его представлении сводится к двум противоположным процессам:

- интеграция телесных частиц;

- дифференциация телесных частиц.

Механизм истолкования эволюции привел Спенсера к мысли, что все эволюционные законы в неживой природе и в живой природе и человеческом обществе не имеют принципиальных различий. Это связано с тем, что принципиальное различие в ощущениях у нас отсутствует, на уровне ощущений и человек, и собака имеют лишь внешние отличия. Спенсер придерживался принципа эмпиризма, несмотря на попытки соединить его с априоризмом, который он толковал в качестве закрепленного биологического опыта предыдущих поколений, то есть Спенсер говорит о самом эмпирической опыте, только в сокращенном виде.

На этом основании сформировался редукционизм, характерный для всего позитивного, но наиболее ярко проявившегося у Спенсера, особенно в его социологии. Дело в том, что все социальные явления он толковал исключительно с биологической и организменной точек зрения, то есть низводил социальное целое до уровня организма.

Замечание 2

Спенсера считают основоположником органической школы социологии.

По большому счету, он уподоблял человеческое общество организму животного. Считая, что общество развивается и эволюционирует в соответствии с законами, схожими с теми, которые открыл Ч. Дарвин. И по мере развития, социальный организм приобретает специализированные органы, например, социальные группы и политические институты. Государство является центральной нервной системой, пути сообщения – кровеносными сосудами, а революция — болезнью.