Понятие

Содержание:

- Сравнение

- Обстоятельство

- Выделяем запятыми

- Русский язык для самых маленьких: от простого к сложному. 5+

- Согласованные и несогласованные определения

- Что такое диаграммы Эйлера-Венна

- Параметры тока

- Использование диаграмм Эйлера-Венна для доказательства логических равенств

- Не в ладах с рисованием[править]

- Обособленные определения примеры

- Словарь методических терминов

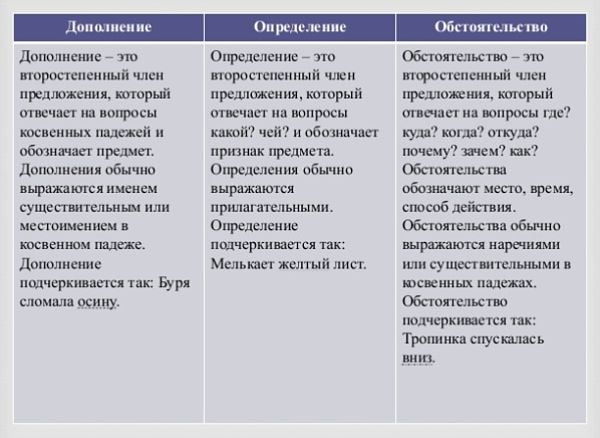

- Таблица с вопросами и примерами

- Обстоятельства времени

- Определение

Сравнение

Дополнение может быть выражено существительным, местоимением или субстантивированной частью речи, занимающими в структуре предложения позицию после распространяемого слова. Обычно это глагол, с которым дополнение связано способом управления. Такую связь определяют по вопросам косвенных падежей.

Дополнение указывает на объект действия или средство, при помощи которого оно совершается: вязать крючком; кормить завтраком; гонять голубей; читать книгу

.

Обстоятельство выражается наречием, деепричастием или деепричастным оборотом, в некоторых случаях – существительным и словосочетанием с обстоятельственным значением. К обстоятельству можно поставить вопросы: как? каким

образом? когда? с какой целью? в какой мере? где? почему?

Обстоятельство всегда связано со сказуемым, но структурно может быть отделено от него другими членами предложения.

Таким образом, дополнение и обстоятельство выполняют в предложении разные смысловые и синтаксические функции.

Обстоятельство

Что такое обстоятельство?

Обстоятельство принадлежит к группе сказуемого и характеризует различные условия совершения действия или проявления признака предмета.

Вопросы к обстоятельству

В зависимости от того, какой признак действия или другого признака обозначает обстоятельство, этот второстепенный член отвечает на вопросы:

- растут где? в поле;

- ведут куда? вдаль;

- тянет откуда? из подвала;

- случилось когда? утром;

- известно с каких пор? с давних пор;

- побледнел почему? от страха;

- вышел с какой целью? встретить;

- смеяться как? заразительно;

- смешной до какой степени? очень;

- гуляем несмотря на что? на проливной дождь;

- звоните при каком условии? в случае высокой температуры;

- свернулся подобно чему? колобком.

Обстоятельство — это второстепенный член предложения, который обозначает условия совершения действия или степень проявления признака, поясняет слова со значением действия, состояния и признака и отвечает на вопросы: где? куда? когда? как? почему? зачем? с какой целью? несмотря на что? вопреки чему? при каком условии?

При синтаксическом разборе предложения обстоятельство подчеркивается пунктирной линией с точками между её штрихами, например:

Виды обстоятельств

В зависимости от значения :

- (пошел куда? в лес);

- обстоятельства времени (решим когда? сегодня);

- обстоятельства причины (ослабел почему? из-за болезни);

- (идти как? бесшумно);

- (при желании при каком условии? можно встретиться);

- (документ необходим с какой целью? для получения сертификата);

- (легкий, как пух, снег);

- (быстрый в какой степени? очень);

- (несмотря на головную боль).

Таблица «Виды обстоятельств»

| Виды | Вопросы | Что обозначают | Примеры |

|---|---|---|---|

| 1. Места | Где? Куда? Откуда? | Место действия, направление, путь движения | Он купил книгу в магазине. |

| 2. Времени | Когда? Как долго? С каких (до каких) пор? | Время | Вчера он купил книгу. |

| 3. Образа действия | Как? Каким образом? | Качественная характеристика действия, способ его совершения | Он долго выбирал книгу. |

| 4. Причины | Почему? На каком основании? | Причина, повод, мотив, основание совершения действия | Из-за спешки он не купил книгу. |

| 5. Цели | Зачем? С какой целью? | Цель совершения действия | Он купил книгу для учёбы. |

| 6. Условия | При каком условии? | Условие совершения действия | При желании он мог купить эту книгу. |

| 7. Уступки | Вопреки чему? Несмотря на что? | Условие, вопреки которому совершается действие | Несмотря на нехватку денег, он купил книгу. |

| 8. Меры и степени | Насколько? В какой степени? | Степень проявления признака или действия | Он купил слишком дорогую книгу. |

Способы выражения обстоятельств

Этот второстепенный член предложения выражается словами разных частей речи:

- наречиями;

- существительными в форме косвенных падежей;

- неопределенной формой глагола (инфинитивом);

- деепричастиями и деепричастными оборотами;

Этот второстепенный член выражается также

- словосочетаниями;

- и сравнительными оборотами;

- предложно-именными конструкциями,

Примеры:

Выделяем запятыми

Но вернёмся к обособлению таких членов, как дополнения и обстоятельства. Русский язык устроен так, что они нечасто отделяются запятыми от основного предложения. Более того, можно говорить о том, что дополнения практически никогда не выделяются. В свою очередь, включает русский язык обособленные обстоятельства. Всего можно выделить три случая, когда этот член предложения выделяется запятыми:

Во-первых, если он выражен деепричастным оборотом («Проехав две сотни километров, мы поняли всё»

) или одиночным деепричастием («Поев, мальчик отправился в путь»

)

Но здесь важно отличать обычное деепричастие от деепричастия, напоминающего больше наречие образа действия («Он читал лёжа»

), потому что в этом случае обособления не будет.

Во-вторых, если конструкцию «несмотря на» (это что-то вроде СПП уступки) можно заменить предлогом «вопреки», она не является деепричастным оборотом («Несмотря на все трудности, мы добрались»

).

В-третьих, если есть сравнительные обороты со словами «как», «будто», «словно», также похожие на наречия образа действия («Облака, как ватные, низко плыли над землёй»

).. Не выделяется обстоятельство в русском языке:

Не выделяется обстоятельство в русском языке:

Если оно выражено фразеологизмом, который можно заменить наречием («Бежал сломя голову»

, т. е. очень быстро).

В случае деепричастных оборотов — если они являются однородными членами предложения с необособленным обстоятельством («Он рассказал всё откровенно и ничуть не смущаясь»

)

Здесь все зависит от смысла: если важно то, каким образом было совершено действие, т. е

нельзя отделить сказуемое от обстоятельства без нарушения логической связи, то никакого обособления не требуется («Она сидела опустив голову»

).

Русский язык для самых маленьких: от простого к сложному. 5+

Согласованные и несогласованные определения

Кроме имён прилагательных, определения могут быть обозначены словами других самостоятельных частей речи и их грамматическими формами, имеющими значение признака:

- порядковыми числительными;

- местоимениями-прилагательными;

- причастиями (одиночными и с зависимыми словами)

Все перечисленные части речи совпадают с определяемым словом в грамматической форме падежа, числа и рода, то есть согласуются с ним.

Согласованное определение — это второстепенный член предложения, который обозначает признак, связан с определяемым словом подчинительной связью согласования и отвечает на вопросы какой? чей?

Если определение выражено именем существительным в падежной форме или словосочетанием, то оно является несогласованным, не совпадающим в роде, числе и падеже с главным словом.

Скачать статью: PDF

Рубинчик Людмила Ивановна

Что такое диаграммы Эйлера-Венна

Определение

Диаграмма Эйлера-Венна — геометрическая схема, которая используется для моделирования множеств и для схематичного изображения и отношений между ними.Диаграмма позволяет наглядно отразить различные утверждения о множествах. При использовании этого метода универсальное множество изображается в виде прямоугольника, подмножества изображают кругами. Диаграммы нашли свое применение в математике, логике, менеджменте и других прикладных направлениях.

Для отражения отношений между множествами математики Джон Венн и Леонард Эйлер использовали для способа. Если Венн использовал для обозначения множеств замкнутые фигуры, то Эйлер использовал круги.

Диаграммы Эйлера-Венна являются важным частным случаем кругов Эйлера. Диаграммы изображают все 2^n комбинаций n свойств, что является конечной булевой алгеброй. В случае n = 3 диаграмма Эйлера-Венна обычно состоит из трёх кругов с центрами в вершинах равностороннего треугольника и одинаковым радиусом, приближенно равным длине стороны треугольника.

Принцип построения

Построение диаграммы Эйлера-Венна — это изображение большого прямоугольника, который представляет универсальное множество U. Внутри прямоугольника изображаются замкнутые фигуры, обозначающие множества. Если множеств не более 3, то изображаются круги, и эллипсы, если множеств 4. Фигуры пересекаются в наиболее общем случае, требуемом задачей, что обозначается соответствующим образом.

Предположим, что на диаграмме изображен круг, представляющий множество А. Область в середине круга множества А отражает истинность выражения А, в то время как область вне круга обозначает ложь. Логическая операция будет отображаться на диаграмме при помощи штриховки тех областей, в которых ее значения истинны. В соответствии с алгеброй логики, конъюнкция множеств А и B будет истинна только тогда, когда истинны оба множества. Тогда на диаграмме будет отмечена область пересечения множеств.

С помощью диаграмм Эйлера-Венна можно доказать все законы алгебры, представляя их графически. Это возможно через выполнение следующего алгоритма:

- В первую очередь необходимо начертить диаграмму, заштриховав все множества, находящиеся в левой части равенства.

- Следующим шагом будет начертание другой диаграммы и штриховка всех множеств, которые находятся в правой части равенства.

- В случае, когда на диаграммах заштрихована одна и та же область, торжество истинно.

Параметры тока

Амперметр

Очень важной количественной характеристикой тока является сила тока (величина тока), или просто ток, — скалярная физическая величина, равная величине заряда, который проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени. Но термин «сила тока» не следует воспринимать, как проявление силы в буквальном смысле

В проводниках нет силы. Там есть только движение электрических зарядов

Но термин «сила тока» не следует воспринимать, как проявление силы в буквальном смысле. В проводниках нет силы. Там есть только движение электрических зарядов.

Если за время t через проводник сечением S протекает Q зарядов, то величина тока выражается формулой

I = Q/t

Единица измерения величины тока в системе СИ — ампер (А). Ток в проводнике равен 1 амперу, если за 1 секунду через проводник протекает заряд величиной в 1 кулон. Измеряют силу тока прибором, который называется амперметром. Он включается последовательно в электрическую цепь.

Для постоянного тока в единицу времени через любое поперечное сечение протекает одинаковое количество электрических зарядов.

Величина, равная отношению силы тока I к площади поперечного сечения проводника S, называется плотностью тока. В системе СИ плотность тока измеряется в А/м2. Конечно, практически невозможно найти проводник с диаметром сечения, равным квадратному метру. По этой причине силу тока принято измерять в А/мм2.

j = I/S

Любой проводник противодействует протеканию по нему электрических зарядов

Поэтому величина тока в проводнике зависит от другой важной величины, называемой сопротивлением. Это физическая величина, характеризующая способность проводника препятствовать прохождению электрического тока

Она обозначается буквой R и определяется по формуле:

R = UI,

где U – напряжение, или разность электрических потенциалов, на концах проводника;

I – сила тока, протекающего между концами проводника.

В систем СИ единицей измерения сопротивления является ом.

Разные материалы по-разному сопротивляются движению тока. Поэтому сопротивление проводника зависит от вещества, из которого он сделан, его длины и сечения.

R = ρ ˑ l /S

где ρ – удельное электрическое сопротивление проводника, его способность препятствовать прохождению электрического тока;

l– длина проводника;

S — площадь поперечного сечения проводника.

Каждый источник постоянного электрического тока создаёт стороннее электрическое поле, совершающее работу по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц и перемещению их в электрической цепи. Эту работу производят любые силы не электрического происхождения, которые действуют внутри источника. Они называются сторонними силами. Возникают эти силы по разным причинам. Например, в гальваническом элементе они появляются в результате химических реакций, а в генераторах постоянного тока – при движении проводника в магнитном поле.

Величина, численно равная работе, которую выполняют сторонние силы, перенося единицу положительного заряда по всей замкнутой цепи, называется электродвижущей силой (ЭДС).

где Е – ЭДС; А – работа, совершаемая источником по переносу заряда величиной Q.

Единицей измерения ЭДС в системе СИ является вольт (v, V). ЭДС источника тока равна 1 вольту, если при перемещении заряда, равного 1 кулону, совершается работа в 1 джоуль.

Перенося электрический заряд, источник тока совершает работу А по внутреннему участку (внутри себя самого) и работу А1 по внешнему участку электрической цепи. Поэтому полная работа А = А+ А1. Разделив обе части уравнения на Q, получим

Величина AQназывается падением напряжения на внутреннем участке цепи (U), а A1Q— падением напряжения на внешнем участке цепи (U1).

A = U + U1, а U1 = А – U.

Величина, равная произведению тока на напряжение, называется мощностью. Единица измерения мощности – ватт.

P = IU = I2 R = U2R

Если в электрической цепи есть источник ЭДС, то P = I ˑ ε, где ε – ЭДС.

Использование диаграмм Эйлера-Венна для доказательства логических равенств

Рассмотрим, как диаграммы Эйлера-Венна применяются для доказательства логических равенств.

Предположим, что перед нами конъюнкция множеств \(A\;\wedge\;B\)

В первую очередь обратим внимание на левую часть равенства. Построим диаграмму для множеств А и B

Графически отметим дизъюнкцию, заштриховав оба круга цветом.

Теперь отобразим инверсию, заштриховав область за пределами множеств.

Обратим внимание на правую часть равенства. В первую очередь отобразим инверсию A штриховкой область за пределами круга множества A цветом

Проведем аналогичную операцию с множеством B.

Теперь штриховкой черным цветом всех областей пересечения отобразим конъюнкцию инверсий множеств А и B.

При сравнении области для отображения правой и левой частей, становится очевидно, что они равны. Справедливость логического равенства доказана с помощью диаграммы Эйлера-Венна.

Не в ладах с рисованием[править]

Теперь, когда вся матчасть разъяснена, то переходим к ошибкам.

- Первое, рисование кистью без каких либо предварительных набросоков. То есть, когда рисунок рисуется сам собой. Но на такую работу уйдёт куча времени, так как ошибка будет стоить работы.

- Не в ладах с анатомией. Ошибка, которую совершают сами художники.

- Не знает перспективы. По аналогии, но для пейзажистов.

- Крутой художник с кривой работой. Когда плохо всё от анатомии до стилизации.

- Не в ладах с жаргоном. Фикрайтер пишет о современных художниках, но сам плохо представляет, что значат иностранные слова, которыми они пользуются.

- Не знает терминологии. Клячка может превратиться, в ластик.

- Не знаком с материалом. Когда одному материалу приписывают свойства другого.

| Да миллион раз же было! Автор этой статьи уверен, что неоднократно видел примеры этого тропа, но не может вспомнить достаточное их количество. Может быть, вам придёт на ум ещё хотя бы парочка? |

Киноправить

- Двенадцать стульев, обе экранизации — шутки ради Бендер и Киса рисовали плакат, не имея никаких навыков. Результат ожидаемый.

- «Титаник» Дж. Кэмерона. Джек позиционируется как талантливый художник, а Роза — разбирающаяся в этом девушка. Но по факту графические работы, представленные в фильме, на заявленный уровень не тянут. Человеческое тело изображено криво, штриховка не передаёт светотень, естественный жир на человеческом теле не мягкий, а топорщащийся, как силикон. И напрашивается вывод:то ли Роза не настолько разбирается, то ли настолько любит Джека, что этого не видит. И становится ясно, почему в Европе Джек не зарабатывал своим творчеством.

- «Уроки жизни» Мартина Скорсезе. Главный герой — знаменитый живописец. Но поскольку он абстрактный экпрессионист (типа Поллока), оценить смогут разве что поклонники этого напрвления. Хотя Скорсезе снял всё это так, что на экране смотрится круто.

Мультфильмыправить

- «Барби и дракон» — Героиня не использует, ни карандаша, ни угля, а просто по-быстрому рисует красками.

- «Том и Джерри. Комедийное шоу». — В заставке перед каждым сюжетом Друпи красит фон огромной кистью, с разными цветами. Да, техника которой он пользуется читерская, но нарисовать полноценный пейзаж ей нельзя.

Визуальные романыправить

Клуб романтики. Дракула история любви. — частный пример не в ладах, но только с реставрацией, Лайя сдала незаконченную работу с одной только головой, но рентген показывал фигуру в полный рост.

Реальная жизньправить

- Пополам с не в ладах с юриспруденцией. Препод автора считает, что на дидж авторское право не распространяется. Впрочем, профиль препода конституционно-административный и винить её не надо.

- Некоторые люди, считают в дидже компьютер рисует за тебя. Наивные, это сложнее, чем на бумаге.

- Миф из среды: обводить нельзя. На самом деле использовать обводку на первых порах нужно, это позволит освоиться с планшетом и выработать необходимую моторику. Так часто начинается знакомство с рисованием: сначала ты обводишь трафареты, а потом повторяешь от руки.

- В одном из эфиров Вести. Недели Киселёв назвал 3/4 профилем.

- Люди не считающие стилизацию рисованием.

Обособленные определения примеры

Обособление — это выделение членов предложения интонационно и по смыслу, для того, чтобы выделить их самостоятельное положение в строении предложения. Выделяется соответствующей интонацией при устной речи, а в письменной при помощи запятых (иногда – тире).

Обособленные члены предложения — это те второстепенные члены, которые выделяются.

Для них свойственна своя особая интонация: обычно говорящий выделяет их при помощи убыстрения темпа (говоря как будто в проброс), повышая силу голоса или же напротив, замедляя темп речи, делая добавочную паузу.

Обособление согласованных определений

Согласованные определения — это те, в которых род, число и падеж между определением и определяемым словом совпадают. Например: жёлтый одуванчик, жёлтые одуванчики, жёлтым одуванчиком.

Они обособляются, выделяясь интонационно при произношении и знаками препинания в письменной речи.

Особое внимание в данном случае следует уделять тому, какие цели преследовались источником сообщения – какие именно члены предложения особо важные и нуждаются в выделении. Например, два варианта: «Больше всего радовала погода, /тёплая, солнечная/»

– «Больше всего радовала тёплая, солнечная погода»

Например, два варианта: «Больше всего радовала погода, /тёплая, солнечная/». – «Больше всего радовала тёплая, солнечная погода».

Определениями из первого предложения подчёркивается важность погодных характеристик. Особое отношение достигается благодаря использования инверсии и однородных определений

Обособляются

Примеры

1

согласованные определения, которые стоят после определяемого слова (существительного) тогда, когда они выражаются причастным оборотом или прилагательным с зависимыми словами

Дорога, /отмеченная на карте/, проходила около двух населённых пунктов

Пришли на дикий пляж, /похожий на непроходимые джунгли/.

2

группа одиночных определений, которые стоят после определяемого слова (имени существительного или местоимения), особое внимание требуют примеры, в которых уже есть другие определения

Небесное светило, /далёкое, загадочное/, неожиданно спряталось за тучку.

3

согласованное определение, которое стоит перед определяемым словом (чаще именем существительным), в том случае, если есть добавочное обстоятельственное значение

/Запутанный/, воздушный змей не полетел дальше (причинные отношения). /Внешне невозмутимый/, выступающий чувствовал, как дрожали поджилки (отношения уступки).

4

все определения, которые относятся к личным местоимениям, независимо от того, стоят они до или после него

Она, /испуганная/, хотела забиться прямо сейчас в самый дальний угол

/Испуганная/, она хотела забиться прямо сейчас в самый дальний угол.

Обособление несогласованных определений

Несогласованные определения — это те, которые связываются с определяемым словом при помощи управления или примыкания:

- Управление — способ связи, при котором имя существительное находится в определённой форме (всегда – косвенный падеж) и остаётся неизменным даже при формоизменении главного слова. Например: ваза из фарфора, в вазу из фарфора, вазою из фарфора…

- Примыкание — вид подчинительной связи, при котором определение является наречием, сравнительной степенью прилагательного, деепричастием, инфинитивом, неизменяемым прилагательным. Например: мясо по-французски, падение навзничь, попытка помириться.

| Обособляются | Примеры | |

| 1 | несогласованные определения, которые относятся к именам собственным (независимо от того, стоят до или после) | Мариша, /в своей юбке в клетку/, закружилась в нескончаемом танце под звуки гармошки. /В рубахе из грубого полотна/, Борис Михалыч выглядел как только что сошедший с картины Венецианова. |

| 2 | несогласованные определения, относящиеся к личным местоимениям (могут стоять как до, так и после) | Они, /в этой форме/, выглядели совсем взрослыми, несмотря на возраст. /В этой форме/, они выглядели совсем взрослыми, несмотря на возраст. |

| 3 | в художественной литературе нередко обособляются и другие несогласованные определения. С помощью обособления автором подчёркивается, выделяется какой-то определённый, особо важный для него признак лица или предмета | Действо, /с разножанровыми вставками/, было принято критиками за самый лучший спектакль в репертуаре. |

Если обособленное определение интонационно особо выделяется (удлинением паузы), то на письме это выражается при помощи знака препинания тире.

Например: Самым искренним и правдивым писателем уходящего века считается А.П. Чехов — /знаток человеческих душ/.

Словарь методических терминов

ПОНЯТИЕ. Одна из логических форм мышления, высший уровень обобщения, характерный для словесно-логического обобщения. П. имеет абстрактный, не наглядный характер. Содержание П. нельзя себе наглядно представить. Понятийное содержание мышления на родном языке складывается у человека в процессе формирования его личности. При обучении иностранному языку имеет место коррекция объема П. двух языков, выражаемых лексически и грамматически. П. нельзя сводить к представлению или отрывать от него (см. лексика). В П. различают содержание и объем. Содержание П. – это совокупность признаков, по которым предметы обобщаются в П. Объем П. – множество обобщаемых в нем предметов, каждому из которых принадлежат признаки, относящиеся к содержанию П. В зависимости от объема П. делятся на единичные, собирательные, общие.В форме П. происходит процесс усвоения учащимися системы научных знаний. Для педагогики большое значение имеет различение так называемых житейских и научных П. Житейские П. образуются вне специального обучения, в ходе жизнедеятельности человека, опосредствованной его общением с другими людьми. Научные же П. систематичны, имеют четкие признаки, а их связь с действительностью должна быть специально раскрыта учащимся в процессе обучения.

Таблица с вопросами и примерами

| Название | Что обозначает | Вопрос | От какого члена предложения зависит | Способ выражения |

|---|---|---|---|---|

| Определение | Признак предмета | Какой? Чей? | от подлежащего, дополнения или обстоятельства | Существительное Прилагательное Местоимение Порядковое числительное Причастие |

| Дополнение | Предмет | Кого? Чего? Кому? Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем? | от сказуемого | Существительное Местоимение Количественное числительное |

| Обстоятельство | Место, время, способ действия и т.д. | Где? Когда? Как? Каким образом? и др. | от сказуемого | Наречие Существительное с предлогом Глагол Деепричастие |

Обстоятельства времени

Они характеризуют временной промежуток, в котором происходит действие. К ним задают вопросы «с каких пор, до какого времени, когда?».

- «Мы не виделись (с каких пор?) с прошлой зимы». Обстоятельство выражено словосочетанием прилагательного и существительного, которое пребывает в родительном падеже и имеет предлог: «с прошлой зимы».

- «Я вернусь (когда?) послезавтра». В качестве обстоятельства используется наречие «послезавтра».

- «Нам надо успеть пересечь границу (до какого времени?) до вечера». Обстоятельство времени выражено существительным в родит. падеже с предлогом: «до вечера».

Определение

Определение — это второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей?

Обычно в предложении определение поясняет подлежащее или другой второстепенный член со значением предмета. Этот второстепенный член обозначает различные признаки предметов (какой?) или принадлежность (чей?). В предложении определение подчеркивается волнистой линией.

Способы выражения определения

Определения выражаются словами разных частей речи:

- прилагательными (солнечный луч, мамина дочка);

- одиночными причастиями (облетевшие листья) и причастными оборотами;

- порядковыми числительными (первый ответ);

- местоимениями-прилагательными (наш сад, твой дом);

- существительным или местоимением в косвенном падеже (пальто из шерсти, его лицо);

- словосочетаниями (стол из красного дерева).

- наречиями (пальто нараспашку, рубашка навыпуск);

- инфинитивом (жажда выжить, привычка шептать).

В зависимости от способа выражения и синтаксической связи, существующей между и , все определения бывают согласованные и несогласованные.