Лек 91 генетическая эпистемология ж пиаже

Содержание:

- Рост знаний

- Основные направления психологии

- Плюсы и минусы гуманистического направления. Взвешиваем за и против

- Генетическая Эпистемология

- Особенности развития мышления ребенка по Ж.Пиаже

- Структура и сферы психологии

- Основоположники и последователи. Канва формирования

- Формы познания

- Постановка задач

- Генетическая память — определение понятия

- Характеристики генетической памяти

Рост знаний

«Эволюционная эпистемология» может также относиться к теории, которая применяет концепции биологической эволюции к росту человеческого знания и утверждает, что сами единицы знания, особенно научные теории , развиваются в соответствии с отбором. В этом случае теория — как микробная теория болезни — становится более или менее достоверной в зависимости от изменений в совокупности окружающих ее знаний.

Одним из отличительных признаков эволюционной эпистемологии является представление о том, что эмпирическое тестирование само по себе не оправдывает прагматическую ценность научных теорий, а скорее, что социальные и методологические процессы отбирают те теории, которые наиболее «подходят» для данной проблемы. Сам факт того, что теория выдержала самые строгие доступные эмпирические проверки, не предсказывает ее способность выдержать будущие проверки при исчислении вероятностей. Карл Поппер использовал ньютоновскую физику как пример совокупности теорий, настолько тщательно подтвержденных испытаниями, что их можно было считать неопровержимыми, но которые, тем не менее, были опровергнуты пониманием Эйнштейна природы пространства-времени . Для эволюционного эпистемолога все теории верны лишь временно, независимо от степени эмпирической проверки, которую они пережили.

Основные направления психологии

4. Гуманистическая психология

Гуманистическая психология – направление зарубежной психологии, в последнее время бурно развивающееся и в России. Главным предметом гуманистической психологии является личность как уникальная целостная система, которая представляет собой не нечто заранее заданное, а «открытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку. В гуманистической психологии в качестве основных предметов анализа выступают: высшие ценности, самоактуализация личности, творчество, любовь, свобода, ответственность, автономия, психическое здоровье, межличностное общение. Ведущие представители этого направления: Г. Олпорт, К. Роджерс, Ф. Бэррон, Р. Мэй.

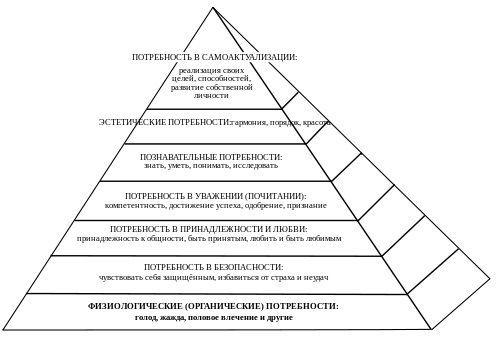

В рамках гуманистической психологии заметное место занимает теория личности, разработанная американским психологом А. Маслоу (1908–1970). Согласно его теории все потребности выстраиваются в своеобразную «пирамиду», в основании которой лежат низшие, а на вершине – высшие потребности человека (рис. 1).

Пирами́да потре́бностей отражает одну из самых популярных и известных теорий мотивации — теорию иерархии потребностей. Эта теория известна также как теория потребностей (англ. need theory) или теория иерархии (hierarchy theory).

Потребности Маслоу распределил по мере возрастания, объяснив такое построение тем, что человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. В основании — физиология (утоление голода, жажды, сексуальной потребности и т. п.). Ступенью выше разместилась потребность в безопасности, над ней — потребность в привязанности и любви, а также в принадлежности какой-либо социальной группе. Следующая ступень — потребность в уважении и одобрении, над которой Маслоу поставил познавательные потребности (жажда знаний, желание воспринимать как можно больше информации). Далее следует потребность в эстетике (жажда гармонизировать жизнь, наполнить ее красотой, искусством). И наконец, последняя ступень пирамиды, наивысшая, — стремление к раскрытию внутреннего потенциала (она и есть самоактуализация)

Важно заметить, что каждая из потребностей не обязательно должна быть утолена полностью — достаточно частичного насыщения для перехода на следующую ступень

Рис. 1 Пирамида потребностей А.Маслоу

Формы, в которых проявляются потребности, могут быть разными, здесь нет единого стандарта. У каждого из нас свои мотивации и способности. Поэтому, например, потребность в уважении и признании у разных людей может проявляться неодинаково: одному необходимо стать выдающимся политиком и завоевать одобрение большинства своих сограждан, а другому вполне достаточно, чтобы собственные дети признавали его авторитет. Такой же широчайший диапазон в рамках одной и той же потребности можно наблюдать на любой ступени пирамиды, даже на первой (физиологические потребности).

По мере удовлетворения низлежащих потребностей, все более актуальными становятся потребности более высокого уровня, но это вовсе не означает, что место предыдущей потребности занимает новая, только когда прежняя удовлетворена полностью. Также потребности не находятся в неразрывной последовательности и не имеют фиксированных положений, как это показано на схеме. Такая закономерность имеет место как наиболее устойчивая, но у разных людей взаимное расположение потребностей может варьироваться.

Плюсы и минусы гуманистического направления. Взвешиваем за и против

Гуманистическая психология не стала целой научной школой, однако заняла прочное место в психологической науке.

«Третья школа» отличается от других течений тем, что в ней человек представлен как единая целостная личность, отличная от животных, других вещей.

У гуманистической психологии есть ряд фишек, которые “намекают” присмотреться к ней повнимательнее. Из самого значимого:

- признание факта, что человек в состоянии управлять своей психикой;

- возможность изучать потенциал человеческой личности;

- возможность дифференцировать психосоматические заболевания;

- возможность человеком самостоятельно выявлять у себя психические расстройства (в том или ином объеме).

На ряду с плюсами, конечно, не обойтись и без недостатков. Минусы:

- субъективность взглядов и суждений;

- нет точного (объективного, доказанного, научного) способа оценить изучаемые характеристики индивида;

- отсутствие представлений о порочности сущности личности;

- высокий уровень индивидуализма;

- игнорирование рационального познания.

Генетическая Эпистемология

Генетическая Эпистемология(англ. genetic epistemology) — гносеологическое учение Ж. Пиаже, охватывающее большой круг проблем, связанных с исследованием психологических механизмов, обусловливающих структуру знания и ее развитие. Согласно Пиаже, эти проблемы группируются по 2 основным пересекающимся направлениям: онтогенетическое развитие, закономерности которого выявляются с помощью психологического эксперимента, с одной стороны, и общие теории современной логики и математики — с др. Эпистемология (теория познания) предполагает «уже решенными проблемы логики», поэтому она включает в себя логические схемы так же, как и психологические данные. Г. э. представляет собой продолжение и дальнейшее развитие биогенетической концепции (см. Биогенетический закон), т. к. между онтогенезом и филогенезом складываются, по Пиаже, те же отношения, что и между эмбриологией и сравнительной анатомией. Развитие знаний — как исторически, так и генетически — имеет исходным пунктом состояние относительного феноменализма и эгоцентризма, при котором ведущим является познание очевидного и невозможность осмыслить собственную позицию как познающего субъекта. Развитие знания идет как путем конструирования, обусловленного все большим проникновением в сущность субъекта, так и путем размышления, направленного на собственную познавательную активность. Каждая область знания включает в себя элементы общей координации (т. е. определенную логико-математическую структуру), и в то же время любая логико-математическая структура есть потенциальный носитель частного содержания; при этом относительный вес каждого из этих компонентов есть показатель того, в какой мере данная наука определяется в своем содержании «общими координациями» (логика, математика) или специфическими особенностями объектов (физика, биология). Постулируя взаимодействие субъекта и объекта в процессе познания и выводя отсюда прогресс знания, Пиаже имплицитно связывает это с постулированием критерия истинности, как если бы общая координация действий субъекта автоматически предполагала точное определение структуры реальности.Г. э. включает в себя анализ знания как внутри отдельных наук, так и взаимоотношений между ними, общую структуру научного знания в историческом развитии и систему наук на современном этапе. Особая роль при этом отводится психологии, занимающей «ключевую позицию в системе наук» в том смысле, что др. науки хотя и «не зависят от психологии в своих методах и теоретических структурах», но овладение этими структурами «возможно только через воздействие организма на объекты, и только психология позволяет изучить эту деятельность в ее развитии» (см. Психологизм). Примером может служить проведенный Пиаже генетический анализ формирования таких физических понятий, как «скорость» и «длительность времени», в результате которого он показал, что генетически эти понятия возникают из отношений пространственного порядка.

Особенности развития мышления ребенка по Ж.Пиаже

Трудность осознания

Эта особенность заключается в том, что ребенок (до 11-12 лет) не может сказать, как он пришел к тому или иному умственному заключению.

Неспособность к логике

Это неспособность понимать относительность точки зрения. Преодоление неспособности к логике отношений происходит следующим образом: сначала у ребенка есть только своя точка зрения, затем он принимает точку зрения окружающих (от 7 до 8 лет), затем он может принять «точку зрения» объектов (то есть поставить себя на место объекта и в этой перспективе говорить об отношениях между объектами).

Неспособность к синтезу

Неспособность к синтезу выражается в отсутствии понятия части к целому. Употребление соположения и неспособности к синтезу вовсе не означают бессвязности. Данные явления сопутствуются ощущением статической или динамической связи, объяснение которых нам дано анализом синкретизма.

Синкретизм

Синкретизм — это непосредственное слияние разнородных элементов, а также вера в объективную связь конденсированных таким образом элементов.

Синкретизм является противоположностью соположения. Это излишнее количество связей между предметами, неадекватность связи.

Предпричинность

Это неспособность к установлению причинно-следственных связей. Характерной особенностью предпричинности является неспособность различать физическую причинность и логическое обоснование. В данный период мир понимается как совокупность действий и намерений, которые упорядочены и не составляют места случайным необъяснимым событиям.

Узость поля наблюдения

Эта особенность детской логики является следствием соположения. Иногда дети замечают значительно больше вещей нежели взрослые, к примеру, видят множество деталей. Однако из-за невозможности устанавливать отношения между объектами ребёнок не способен одновременно думать больше, чем об одной вещи.

Трансдукция

Основной чертой трансдукции является отсутствие логической необходимости.

В своем рассуждении дети оперируют единичными случаями, не достигая логической необходимости, т.е. трансдукции, это связано с тем, что они пока не нуждаются в объективных доказательствах своей правоты.

Нечувствительность к противоречию

Жан Пиаже: психическое развитие ребенка. Мысли ребёнка в возрасте 7-8 лет полны противоречивыми фактами. Кажется, что ребёнок не чувствителен к этим противоречиям и просто не замечает их.

Эти противоречия делятся на две разновидности:

Первая разновидность — противоречие «по забывчивости». По одной теме у ребенка два противоречивых мнения, между которыми он колеблется. Поэтому, если ребёнка спросят, он подтверждает одно, а через некоторое время забывает и даёт совершенно другой ответ.

Вторая разновидность — противоречие путём конденсации ощущения: из-за невозможности принять решение в пользу одного из противоречивых суждений дети сливают их в одно или же принимают два одновременно.

Интеллектуальный реализм

Жан Пиаже: психическое развитие ребенка. Это неспособность к зрительному реализму, то есть к объективному восприятию.

Реальность, представленная ребенком, воспринимается вместе с объективной реальностью. Он живёт попеременно в каждой реальности, и на какое-то время забывает о существовании других. Он видит вещи такими, какими представил. Это очень хорошо выражается в первых детских рисунках

Для эгоцентрической мысли ребёнка интеллектуальный реализм является самым естественным представлением о мире. Это свидетельствует о невозможности объективного наблюдения.

У всех этих особенностей детского мышления, по мнению Пиаже, имеется одна общая черта, которая также внутренне зависит от эгоцентризма. Она состоит в том, что ребенок до 7-8 лет не умеет выполнять логические операции сложения и умножения класса.

Структура и сферы психологии

Вследствие формирования психологических наук создался ряд областей, объединяющий отдельные сферы. Когнитивная психология — это наука, изучающая мышление личности, развитие когнитивных функций. Отдельная ее часть исследует бихевиоральные паттерны животных. Ее цель — выявление качеств со стандартами, характерными для людей.

Что такое психология — краткое и понятное изложение, отдельные области:

- Судебная. Эта область преимущественно применяется в судебной системе.

- Патопсихология. Исследования, касающиеся различных патологий, поведение, выходящее за рамки установленных стандартов.

- Клиническая. Эта сфера направлена на поиск действенных терапевтических методов при различных психических нарушениях.

Есть еще междисциплинарная область — нейропсихология

Эта сфера акцентирует внимание на осознании психических процессов, мозговой деятельности. Здесь применяются новшества компьютерных наук, нейробиологии, философии

Первостепенные приемы нейропсихологии включают:

- раздражение, разрушение структурных связей;

- исследования в сопоставимом анатомическом ключе.

Современная психология — это наука, изучающая человеческие возможности, ассоциирующаяся с рядом других научных направлений. Как любая дисциплина на стадии развития, психология переносит постоянные изменения, обеспечивающие ее совершенствование. Различные отрасли психологии — это науки, которые изучают законы, факты, механизмы психических явлений под воздействием определенных обстоятельств, раздражителей, исходящих извне.

Что такое психология? Получить однозначный, точный ответ на этот вопрос нелегко. Сегодня это направления объединяет более 100 дисциплин-кандидатов на звание автономных наук.

Кратко и самое главное о психологии как науке — это своего рода ядро, исследующее первостепенные принципы, механизмы, создание знаний в этой области. Цель ее фундаментальной части — становление закономерностей, обоснования приемов, способов коммуникации личности в социуме, в повседневной реальности.

Кроме базовой (фундаментальной, общей) психологии, есть также множество направлений. Наиболее комплексные и существенные из них следующие сферы:

- Социальная. Исследование человеческого взаимодействия в больших сообществах, этнических группах.

- Педагогическая. Исследование образовательного процесса, выявление воспитательных приемов.

- Психофизиология. Исследование взаимосвязи между психическими и физиологическими явлениями.

- Дифференциальная. Исследование личностных типологических отличий между представителями общества, определение характеристик их профессиональных качеств, темперамента, характера.

- Возрастная. Исследование онтогенеза, личностных характеристик, ассоциирующихся с возрастом, развитием. Эта сфера подразделяется на психологию детскую, пубертатную, юношескую, взрослую, геронтопсихологию.

- Медицинская. Исследование пограничных расстройств, характеристик психического формирования нездорового индивида.

- Патопсихология. Исследование умственных отклонений деятельности, причин, способов лечения врожденных или приобретенных мозговых нарушений, зрительных, слуховых, речевых дефектов.

Кроме указанных областей, выделяются также прикладные сферы, связанные с определенным видом человеческой деятельности. Сюда относятся психологические отрасли, как:

- военная;

- политическая;

- генетическая;

- юридическая;

- спортивная;

- космическая.

Основа всех психологических наук — базовое направление. Но они дифференцируются в соответствии со специализацией, приемами, применяемыми в рамках решения определенных задач.

Практическая психология — это наука, характеризующаяся активным развитием в современном мире, акцентирующая внимание на объективной характеристике, предоставлении интегральных качеств индивида. Хотя «наука жизни» психология объединяет множество отраслей, над ее принципами работают известные личности, теоретики, эта дисциплина признана относительно молодой, но активно развивающейся

Ввиду постоянного развития ее структура не перманентная, она стабильно подвергается различным изменениям

Хотя «наука жизни» психология объединяет множество отраслей, над ее принципами работают известные личности, теоретики, эта дисциплина признана относительно молодой, но активно развивающейся. Ввиду постоянного развития ее структура не перманентная, она стабильно подвергается различным изменениям.

Основоположники и последователи. Канва формирования

Гуманистическая психология наиболее тесно связана с именем Абрахама Маслоу. Именно ему принадлежит идея знаменитой пирамиды потребностей, в которой последние выстроены по строгой иерархии.

В основе его теории — идеи экзистенциализма, которые так или иначе прослеживаются во всех аспектах и постулатах психологической школы.

Маслоу был автором концепции целостной личности, предполагал, что все люди от природы позитивны и стремятся к постоянному развитию, а задача психологии как науки — помочь ему достичь желаемого уровня.

Карл Рэнсом Роджерс — американский психолог, один из создателей и лидеров гуманистической психологии. Википедия

Еще одна значимая персона для гуманистической психологии — Карл Роджерс. Он утверждал, что поведение человека обусловлено его внутренними мотивами и что человек свободен поступать так, как он хочет, и, следовательно, принимать прямое участие в определении своей судьбы.

Роджерс ввел в оборот термин «самоактуализация», который обозначает стремление человека к росту и развитию, заложенное в нем природой.

Роджерс считал, что человек по своей природе добр и его основное стремление — реализовать себя в социуме. Злые же порывы людей и негативные помыслы, по мнению ученого, хоть и существуют, но противоречат истинной сущности человека, являются ее извращением.

В своих рассуждениях Роджерс опирался на свой многолетний практический опыт в психотерапии.

Фотография Гордона Олпорта, американского психолога, разработчика теории черт личности

В рамках материала нельзя не упомянуть Гордона Олпорта, который ставил концепцию личности в противовес поведенческому (бихевиоризм) и инстинктивному (психоанализ) подходам.

✪ Олпорт имел за плечами опыт психотерапевтической практики, но сделал выбор в пользу изучения психики здорового человека. Причем он считал, что мало просто собрать факты и описать их: нужно еще привести их в единую систему и объяснить.

Оплорт называл личность системой открытой и саморазвивающейся, т.е. взаимодействующей с остальными членами общества.

Причем это взаимодействие он не считал стремлением достичь равновесия со средой, поэтому возражал против утверждения, что развитие — это адаптация и приспособление индивидуума к окружающему миру.

Виктор Франкл со своей женой Элеонорой Швиндт

Австрийский психолог Виктор Франкл создал концепцию логотерапии, основной постулат которой гласит, что движущая сила человека — это поиск смысла жизни.

В процессе поиска жизненного смысла, по Франклу, человек и удовлетворяет свою потребность в самореализации и развитии.

К представителям «третьей школы» также можно отнести Ролло Мэя, Эриха Фромма, Шарлотту Бюлер, называющую главным мотивом человека самореализацию, Эверетта Шострома, Фредерика Перлза и других важных дял психологии лиц.

Формы познания

- Чувственное познание — уровень ощущений, восприятий и представлений.

- Рациональное познание — уровень абстракций, выраженных в гипотезах, теориях, законах и причинно-следственных связях. На уровне рационального познания человек способен построить модель события с тем, чтобы его действие было наиболее эффективным. Формы рационального познания: понятие, суждение и умозаключение.

- Сверхчувственное познание — интеллектуальная интуиция, метафизика, непосредственное знание, черпаемое субъектом из глубины самого себя. Данный вид познания особенно распространен в мистических течениях традиционных религий.

Постановка задач

Какие задачи стоят перед учеными? Что в себе таит психогенетика? Основной и главной задачей психогенетики является отслеживание и выявление причин как генетических, так и тех, которые возникли из-за воздействия окружающего мира, в результате чего формируются отличия людей.

Современные психогенетические исследования в большей степени акцентируют свое внимание на зависимости итогов тестирования интеллекта детей от качества уровня среды, где обитает ребенок, и того, насколько качественное образование он получает. Какой фактор все-таки оказывает большее влияние на развитие ребенка? Психогенетика изучает, каким образом книги, компьютерные игры, музыка оказывают влияние на формирование темперамента и уровень развития интеллекта

Рекомендуем: Выбор жизненного пути

Таким образом, предметом исследования психогенетики является не что иное, как характер человека, который формируется посредством влияния внешней среды и наследственности. Это и есть главный предмет психогенетики.

Индивидуальные различия являются также предметом психогенетики. Ученых особенно интересуют различия людей в отдельно взятой семье, они сравнивают не разные расы, а именно людей, в чьих жилах течет одна и та же кровь.

Генетическая память — определение понятия

Что такое генетическая память – можно сказать по-разному. Психология дает понятию несколько определений:

- Это память, опыт и воспоминания, в которых хранится информация, заложенная прежними носителями или предками. Она передается из поколения в поколение, проявляется как смутные, порой необъяснимые образы.

- Способность подсознания хранить те данные, которые человек не мог получить в течение жизни.

- Совокупность наследственных реакций, передающихся через гены. В этом случае генная память объясняет, почему человек склонен к тем или иным моделям поведения, реализуемым в повседневной жизни на бессознательном уровне.

Характеристики генетической памяти

Явление генетической памяти имеет массу особенностей. В психологии особо выделяют пять из них.

Связь с подсознанием

Генетическая память расположена в глубоких слоях подсознания и тесно связана с ощущениями. Именно поэтому перед человеком так часто возникают непонятные размытые образы или чувства, которые он не может объяснить.

Генная память у новорожденных

Научно доказано, что будучи в материнской утробе, большую часть времени (60%) ребенок видит сны. По словам ученых, так проявляется генетическая память. Мозг еще нерожденного малыша просматривает информацию и учится.

От момента зачатия и до рождения ребенок проходит полноценный путь эволюционного развития, начиная от одной клетки и заканчивая полностью сформированным организмом. За этот период он собирает в себе генную память, данные, которые в прошлом «записывали» его предки. Так, новорожденные дети свободно держатся на воде. Но к месяцу эта способность утрачивается. И так происходит не только с водой. Примерно до двухлетнего возраста у ребенка остается несколько видов генетической памяти — зрительная, осязательная, звуковая. Но, к сожалению, со временем он теряет к ней доступ.

Получается, что генетическая память рода всегда с нами. Но проникнуть в нее сознательно человек не может. Этому мешает подсознание, защищая психику от синдрома раздвоения личности.

Открыть хранилище информации можно в состояниях измененного сознания. Речь идет о гипнозе, трансе, медитациях.

Генетическая память и коллективное бессознательное

Как сказано выше, Карл Юнг говорил о коллективном бессознательном как об уровне психики, в котором хранятся архетипы или образы, никак не связанные с личным опытом человека. Они передаются на генном уровне и оказывают влияние на поведение людей.

По словам Юнга, опыт, накопленный каждой отдельной личностью, не уходит в небытие. Он сохраняется в глубоких слоях подсознания и передается дальше, к потомкам. Именно поэтому человек определенным образом реагирует на те или иные ситуации.

Расовые различия

Интересно, что генетическая память не является единой для представителей разных рас. У каждой существуют свои воспоминания. Это утверждение подтверждено фактами. В 1979 году в журнале «Human Nature» доктор Дэниэл Г. Фридман опубликовал результаты интересных исследований. Вместе с коллегами он воздействовал на новорожденных детей, имевших разную расовую принадлежность, определенным раздражителем. У каждого новорожденного была своя реакция. Ввиду этого можно сказать, что у каждой расы есть своя генетическая память.

Генная память и сила

Психолог Николай Подхватилин выявил связь между генетической памятью и физической силой. В пример приводится Демьян Куденевич, который жил в Переяславле Русском в 12 столетии. Этот мужчина выходил против целого войска в компании слуги и 5 молодцев. А однажды выехал в одиночку, даже не переодевшись в латы, в домашней одежде.

Подхватилин объяснил этот феномен. По его мнению, воин-славянин на поле битвы чувствовал силу предков, их поддержку и незримое присутствие. Те же, кто на него нападал, на уровне подсознания считали себя побежденными и просто отступали.

Наличие энергетического потенциала генетической памяти подтверждено психотерапевтами. Для этого они использовали гипноз, аутотренинг и техники медитации.