Филипп зимбардо «эффект люцифера»

Содержание:

- Содержание

- Как и в чем проявляется ЧСД

- Мнение Ричарда Якко

- Этапы подготовки исследования

- История стэнфордского эксперимента

- 6

- Отбор участников эксперимента

- КАК ВСЁ БЫЛО

- Стэнфордский эксперимент

- Условия содержания в тюрьме

- Цели, задачи и результаты эксперимента

- Работает

- Личное достоинство женщины

- Ф. Зимбардо: «Эффект Люцифера» (обзор книги)

- Обстановка и атмосфера

- Болтливость

- Почему пришлось прекратить эксперимент

- Итоги эксперимента с властью

Содержание

Как и в чем проявляется ЧСД

- Общество. Чувство собственного достоинства всегда ориентировано на взаимоотношениях с людьми. Человек с ЧСД относится с уважением к людям, но требует такое же отношение к себе.

- Отношения. В романтических отношениях люди с ЧСД ценят друг друга, заботятся, не кричат и не угрожают друг другу.

- Воспитанность.Человек с ЧСД обязательно хорошо воспитан, образован и умеет себя вести в обществе.

- Личностный рост. Чувство собственного достоинства поможет человеку реализовать себя в любой сфере.

- Психологическое здоровье. Человек с ЧСД не будет подвергаться ни чьему психологическому давлению и насилию, поэтому его психика будет в порядке. Он будет проще переносить стресс.

- Профессиональная деятельность. На работе человек с ЧСД будет добиваться повышения по-честному: он не будет идти по головам, предавать других или лгать кому-то ради своей выгоды. Он всего добьется сам и своими силами.

Мнение Ричарда Якко

Ричард участвовал в эксперименте, как заключенный. Первое, что сбило его с толку, это то, что надзиратели не давали им уснуть. Их будили, заставляли делать физические упражнения, а потом ненадолго оставляли.

Ричард Якко также присоединился к описанному выше бунту, говоря о том, что лишь в единстве преступников была их сила.

Когда у него начали сдавать нервы, он попросил организаторов досрочно покинуть эксперимент, но ему напомнили, что он сам согласился на этот шаг и ему придется играть роль до конца.

Именно в тот момент Ричард по-настоящему понял, что чувствует заключенные, находясь в тюрьме.

Тем не менее, его все-таки «выпустили на свободу» досрочно. Комиссия посчитала, что он находится на грани нервного срыва. Хотя до этого времени сам Ричард Якко думал, что у него высокая стрессоустойчивость.

Кстати, рекомендуем к прочтению описание эксперимента «Третья волна». Очень интересная вещь!

Этапы подготовки исследования

Эксперимент Филиппа Зимбардо осуществлялся в несколько этапов.

Отбор участников эксперимента

После публикации объявления в университетской газете, 70 студентов изъявили желание принять участие в Стэнфордском эксперименте о тюрьме. Все они подверглись многочисленным психологическим обследованиям, по результатам которых к участию в Стэнфордском эксперименте Зимбардо выбрал 24 студента. Они не имели отклонений в физическом и психическом развитии.

Распределение на охранников и заключенных

Особенностью эксперимента Филиппа Зимбардо было то, что испытуемые, которым предложили разные роли, были примерно одного возраста, обладали одинаковым социальным статусом. Они все являлись студентами колледжей. Ученый предположил, что запас социальных знаний и багаж жизненного опыта у них примерно одинаковый.

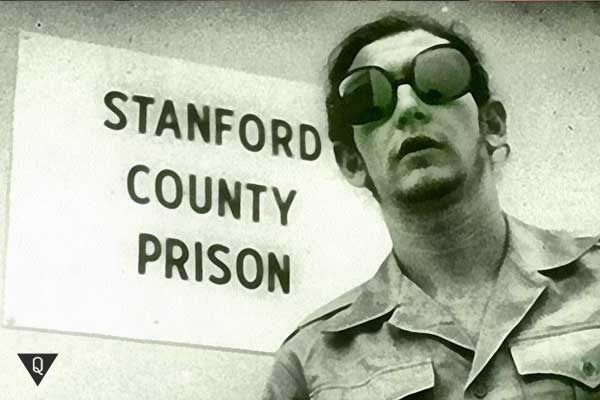

В реальной жизни студенты были равны между собой, распределение на две группы осуществлялось случайно. Однако тем, кому выпала роль надзирателей, было сообщено, что эта роль досталась им потому, что они обладают теми личностными качествами, которые необходимы при осуществлении контроля поведения арестантов. Специальной подготовки при этом они не проходили. За день до начала эксперимента их пригласили на инструктаж, где предупредили о недопустимости физического насилия в отношении заключенных. Им выдали форму охранников, зеркальные солнечные очки и дубинки. По замыслу автора, они должны были совершать обход тюрьмы.

Для надзирателей был предусмотрен сменный режим «работы»: охранники дежурили по трое, смена заканчивалась через 8 часов, однако через несколько дней большая часть из них выражала желание дежурить в искусственно созданной тюрьме сверхурочно, хотя организаторы эксперимента предупреждали их о том, что это время участия в эксперименте оплачиваться не будет.

Организаторы Стэнфордского тюремного эксперимента кратко сообщили надзирателям, что их задача – создать у заключенных ощущение собственного бессилия, страха, тоски. Они должны чувствовать, что надзиратели имеют право на произвол, что каждое действие заключенных контролируется системой и надзирателями. Так планировалось уничтожать индивидуальность арестантов.

Примечательно то, что заключенные были уверены, что в группу надзирателей попадают высокие молодые люди. Хотя особенности телосложения испытуемых организаторами эксперимента не учитывались.

Оказалось, что внешней атрибутики тюремного эксперимента Зимбардо было достаточно для того, чтобы испытуемые примерили на себя соответствующую модель поведения: надзиратели вели себя жестко по отношению к заключенным, а те, в свою очередь, быстро утратили свою индивидуальность и перестали сопротивляться давлению блюстителей порядка.

Так ученый разделил студентов на 2 группы: с первого дня к участию в опыте приступило по 9 человек из обеих групп, 3 человека в каждой группе являлись запасными.

В процессе проведения Стэнфордского тюремного эксперимента Зимбардо понадобилось ввести 2 запасных в группу заключенных и одного запасного в группу надзирателей.

Переоборудование крыла университета в «тюрьму»

Одно крыло здания университета было переоборудовано в тюрьму. Тюремным двориком стал коридор, ширина которого не превышала 2 метров. В том коридоре находились двери в 3 аудитории. Двери были заменены решетками, из кабинетов вынесли всю мебель. В аудиториях разместили только топчаны для арестантов. Так учебные кабинеты превратились в тюремные камеры. Согласно задумке автора, в каждой такой камере разместили по 3 человека.

В этом же коридоре располагалось подсобное помещение, которое стало комнатой надзирателей. Стоящий в коридоре шкаф для инвентаря, внутренний размер которого был 70 на 70 см, решили использовать в качестве одиночной камеры. Так были созданы декорации, способствующие дезориентации, потере самоидентификации участников. В таких условиях молодые люди быстро утратили чувство реальности.

На протяжении всего эксперимента сам Зимбардо и его ассистенты вели круглосуточное наблюдение за происходящим в псевдотюрьме. «Камеры» заключенных и штаб надзирателей, а также сам коридор, в котором располагались эти помещения, были оснащены камерами и многочисленными прослушивающими устройствами.

История стэнфордского эксперимента

Стэнфордский тюремный эксперимент был спроектирован Зимбардо по мотивам аналогичного эксперимента в стенах общежития, проведенного его учеником Д. Джаффи. В проекте Ф. Зимбардо этому студенту была отведена роль ассистента и стороннего наблюдателя.

Стэнфордский эксперимент был спланирован и проведен в августе 1971 в стенах университета. Ученый опубликовал в газете университета объявление о том, что для участия в исследовании, посвященном психологии заключенных, приглашаются студенты мужского пола. Там же было сказано о том, что участие в тюремном эксперименте Филиппа Зимбардо испытуемым будет оплачиваться, а сам эксперимент продлится 2 недели.

По замыслу автора, студенты должны были попробовать себя в двух типах ролей: заключенных и тюремных надзирателей. Это было нужно для того, чтобы проследить изменение поведения человека в искусственно созданной ситуации.

Эксперимент был заказан ВМФ США, так как руководство флота интересовалось причинами частых конфликтных ситуаций в морской пехоте и в исправительных колониях.

По ходу эксперимента Д. Джаффи делал записи, анализ которых позволяет с уверенностью говорить о том, что жестокость в поведении надзирателей частично формировал он сам, подсказывая испытуемым этой группы сценарии и модели поведения. Аудиозаписи подтверждают то, что Джаффи настаивал на проявлении жестокости и агрессии со стороны охранников псевдотюрьмы, уверяя испытуемых, что это необходимо для науки.

Сегодня эксперимент в Стэнфордском университете стал всемирно известным. Цели эксперимента и его результаты не совпали: в ходе опыта психология испытуемых сильно изменилась. Результаты эксперимента шокировали не только участников, но и инициаторов этого исследования.

На основе Стэнфордского тюремного эксперимента Филиппа Зимбардо снято 3 фильма. Также существует книга, описывающая в подробностях проведение Стэнфордского тюремного эксперимента.

6

Площадь Японского моря – 1062 тысячи квадратных километров, а максимальная глубина – 3741 метра. Наибольшее зафиксированное содержание солей составляет 35 процентов. Японское море одно из самых насыщенных солью морей на планете и самое соленое в России. Северная часть водоема замерзает в холодное время года, климат здесь умеренный, летом воздух над морем прогревается до 25-ти градусов тепла. Животный мир богат и разнообразен. Здесь водится множество видов рыбы и млекопитающих, ведется промысел крабов, морских гребешков, водорослей.

Отбор участников эксперимента

Желающих поучаствовать в Стэнфордском эксперименте было 75 человек. Все мужчины пришли на отбор по объявлению. Из этого количества людей было отобрано 22 человека.

За участие в эксперименте каждому из них предполагалась плата в размере 15 долларов в сутки. Претенденты прошли тестирование на стрессоустойчивость и физическую пригодность. После этого, как говорилось ранее, всех участников разделили на арестантов и надзирателей с помощью жребия.

Большинство испытуемых были студентами, проживающими в Стэнфорде или недалеко от него. До начала Стэнфордского эксперимента, все они не были между собой знакомы.

КАК ВСЁ БЫЛО

Всё началось с объявления в студенческой газете:

Объявление в Стэнфордской газете

На объявление откликнулось больше 70 человек. Из них, после интенсивных психологических тестов, отобрали 24 самых обычных студентов без отклонений в психическом и физическом развитии. В итоге получилось по 12 человек в группе: 9 «охранников», 9 «заключенных» и по 3 запасных человека в двух группах. В ходе эксперимента использовали двух запасных заключенных и одного охранника. То есть, за всё время через эксперимент прошел 21 человек: 11 заключенных и 10 охранников.

ЧУЛАН ОДИНОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Филипп Зимбардо — главный автор эксперимента, вместе с коллегами соорудил в подвале Стэнфордского психологического отдела некоторое подобие тюрьмы. Отсек коридора, шириной меньше двух метров, стал тюремным “двориком”. Из трех комнат, выходящих во “двор”, вынесли всю мебель, а двери заменили на решетки — это “камеры”. Во время эксперимента в них не было ничего, кроме лежанок для “заключенных”. Служебное помещение неподалеку переоборудовали в комнату охраны. Шкаф для технического инвентаря размером 70 на 70 сантиметров служил в качестве “камеры-одиночки”.

Экспериментальная тюрьма

Заключенных в день начала эксперимента арестовали настоящие сотрудники полиции. Их привозили в отдел, оформляли, снимали отпечатки пальцев, а затем, с повязками на глазах увозили в экспериментальную тюрьму. Там их раздевали догола в тюремном “дворике”, обрабатывали спреем, переодевали в свободные балахоны с номером на груди, сковывали одну ногу символической цепью, а на голову натягивали “шапку” из чулок, после чего кидали в камеру. К обеду в тюрьме был полный комплект из 9 заключенных, по трое в каждой камере.

Охранники дежурили сменами по три человека. Одна смена длилась 8 часов. Одеты они были в костюмы цвета хаки, носили деревянные дубинки и солнечные очки. Так заключенные не могли смотреть им в глаза.

Ни одна из групп, по словам экспериментаторов, не получала указания о том, как играть свои роли.

МОНСТР ВНУТРИ

Далее события развивались очень стремительно. Заключенные бунтовали, подняли восстание, которое жестко подавлялось охраной. Без физического насилия, но с применением подручных средств вроде огнетушителя. Со временем охранники становились все более жестокими, а заключенные все более пассивными и послушными. В итоге эксперимент прекратили на шестой день. Жестокость охранников перешла все мыслимые этические границы.

Но что, если жестокость охранников — это не уродливое проявление их внутреннего садизма, а всего лишь манипуляция экспериментатора? У нас есть серьезные основания полагать, что мы имеем дело именно с манипуляцией.

Стэнфордский эксперимент

Эксперимент Милгрэма вызвал бурное обсуждение в академической среде, но он был далеко не единственным. В начале 1970-х годов профессор психологии Филип Зимбардо провел в Стэнфорде так называемый «тюремный эксперимент», призванный выяснить, как изменяются властные отношения (и человеческая психика) в условиях тюремного заключения, с одной стороны, и безнаказанной возможности учинять насилие над заключенными — с другой.

Зимбардо изначально предполагал, что основная причина физического и психологического насилия в тюремных камерах — наследственные личностные характеристики тюремщиков и/или заключенных. Для проверки этой гипотезы, исследовательская группа отобрала 24 человека, 12 из которых получили роли заключенных, а еще 12 — надзирателей.

Каждая группа жила в принципиально разных условиях: первые обретались в тесных, сырых, вызывающих депрессию камерах, вторые — в нормально проветриваемых и отапливаемых помещениях с зонами отдыха. Надзирателям было запрещено физическое насилие, и поначалу им предписывалось оказывать лишь определенное психологическое воздействие на заключенных. Для устрашения им выдали дубинки и нарядили соответствующим образом. Предполагалось, что эксперимент пройдет в течение 14 дней, в ходе которых обе стороны должны максимально плотно вжиться в свои роли.

В итоге все закончилось уже на шестой день, после попыток бунта, целой серии разнообразных издевательств над заключенными, включая попытки избиения и психологические пытки. Надзиратели проявляли огромную изобретательность в насильственных актах по отношению к заключенным, в то время как последние начали вполне натурально страдать от недоедания, психосоматических болезней, а также пытались устроить бунт. Примечательно, что надзиратели очень быстро начали участвовать в эксперименте сверхурочно на добровольной основе, крайне жестко реагируя на любые признаки неподчинения.

Зимбардо был, мягко говоря, удивлен таким исходом событий, и, надо полагать, главным образом его поразила динамика развития событий: вживание в роль происходило стремительно. Одно это очень быстро поставило весь эксперимент под вопрос.

Оказалось, что социальная среда, в которой находились участники — даже очевидно временная и искусственно смоделированная для них — оказывала исключительно мощное воздействие на поведение.Одних она подталкивала к насилию, а у других вызывая кризисные состояния психики. Зимбардо проинформировал правительство США о результатах эксперимента, что впоследствии привело к определенным реформам в тюремной системе, хотя в этой области до сих пор много нерешенных проблем

Сам же эксперимент немедленно приобрел мировую известность, получил не только широчайшее внимание прессы, но и стал основой для несколько фильмов, в разной степени им вдохновленных

Все эти примеры социальных экспериментов показывают, что ситуации, наподобие отраженных в «Эксперименте Офис», вполне реальны, и сам по себе такой сюжет вполне согласуется с тем, что науке на данный момент известно о человеческой психике

В то же время, важно понимать, что сами по себе результаты этих экспериментов дают, каким бы странным это ни показалось, достаточно почвы для оптимизма. Сам Зимбардо, в частности, позднее объяснял, что социальная среда динамична и способна порождать не только злодеев, но и героев, поскольку моральный стержень, так или иначе, присутствует в каждом человеке

Будет ли он сломан, или, наоборот, укреплен — зависит не только от автономии индивидуальной воли, но и ее соотношения с обществом в целом.

Условия содержания в тюрьме

Согласно расписанию, заключенных кормили 3 раза в день. Им разрешалось трижды в день посещать уборную, под надзором надзирателя. Также им выделялось 2 часа на чтение книг или написание писем. Дважды в неделю разрешалось устраивать свидания, а еще у них было право заниматься спортом или смотреть кинофильмы.

Каждое утро начиналось с переклички для того, чтобы удостовериться, что все заключенные на месте. Изначально переклички длились приблизительно 10 минут, но под конец их продолжительность увеличивалась до нескольких часов.

Пользуясь своим положением, надсмотрщики изменяли или совсем отменяли те или иные пункты дневного распорядка арестантов.

Экспериментальная тюрьма очень быстро превратилась в жуткое и грязное место. За особую привилегию считалось просто принять душ или умыться. Преступников насильно заставляли мыть туалеты голыми руками.

Помимо этого, убирались матрацы из «плохих» камер, и подопытным ничего не оставалось делать, как просто засыпать на холодном полу. Иногда их не кормили вовсе, так как это было своеобразным видом наказания.

В первый день Стэнфордского эксперимента все прошло довольно спокойно, но уже на второй вспыхнул настоящий бунт. Чтобы подавить его, надзиратели напали на арестантов, выпустив по ним струи углекислого газа из огнетушителей.

Тюремщики намеренно создавали такие ситуации, при которых преступники начинали ссориться друг с другом, для порождения между ними ненависти.

Еще они принуждали заключенных думать, что в их окружении присутствует информатор. Все эти действия возымели психологический эффект, и в будущем бунтов не происходило.

Цели, задачи и результаты эксперимента

Целью исследования было изучение поведения людей в условиях ограничения их свободы и навязывания социальных ролей. Идея эксперимента пришла Зимбардо после неприятной ситуации в американской тюрьме, где происходили регулярные инциденты с насилием над заключенными, в том числе сексуального характера. Когда случай получил огласку, в этом преступлении обвинили семерых бывших солдат американской армии, которые регулярно были в этой тюрьме на ночных дежурствах. У исследователей этой и подобных ситуаций возник ряд вопросов. Почему эти люди так поступали? Были ли они плохи сами по себе (имели некие испорченные гены), повлияла ли ситуация на их поведение, или же в происходящем виновата система?

Зимбардо взялся доказать, что на жестокое поведение людей повлияла ситуация: он назвал этот феномен «эффектом Люцифера», ссылаясь на известный библейский сюжет о том, как Люцифер, изначально прекраснейший и сильнейший из ангелов, восстал против бога и стал творить злые дела. Зимбардо пытался понять, что заставляет хороших людей превращаться в злых. Это очень важный философский вопрос: на ком лежит ответственность за совершенное преступниками зло? Может быть, они не виновны, а сами пострадали и стали жертвами ситуации, системы?

Суть эксперимента — в создании условий, при которых часть испытуемых приняла бы на себя роль заключенных, находящихся в местах лишения свободы, другая же часть — роль «надзирателей», которые должны были охранять «заключенных» и контролировать их поведение. Роли распределялись в случайном порядке. Испытуемыми были случайные люди из числа студентов университета, не имевшие опыта реального заключения или работы надзирателем в тюрьме. Искусственная тюрьма была устроена в подвале кампуса психологического факультета в Стэнфордском университете.

Подопытных «заключенных» забрали из их домов полицейские округа Пало Альто, затем их привезли в «тюрьму», зачитали обвинения и выдали муслиновые халаты. Так начался знаменитый тюремный эксперимент.

Результаты эксперимента поразили всех, в том числе его создателя — Зимбардо. До того не проявлявшие склонности к жестокости молодые люди, оказавшись в роли надзирателей, начали вдруг демонстрировать явную склонность к садизму, придумывая все более и более жестокие наказания для заключенных. Например, они заставляли их идти в туалет с бумажными пакетами на голове, ставили им ногу на спину, пока те отжимались, подвергали сексуальным унижениям. Все закончилось тем, что исследователям пришлось прекратить эксперимент раньше времени, спустя всего лишь неделю с его начала, так как возникла реальная угроза физическому и психическому здоровью подопытных. Издевательства охранников над заключенными были зафиксированы на видео, и они действительно поражают своей жестокостью. У одного из «заключенных» случился нервный срыв, и его вывели из эксперимента досрочно. Затем на исследование Зимбардо приехала посмотреть его невеста, Кристина Маслач, и пришла в ужас. Это стало решающим фактором, и эксперимент был завершен. Хотя Зимбардо и признал исследование неэтичным, он сделал публичное заявление о нем в New York Times в 1973 году, а затем построил на этом эксперименте свою карьеру. Его концепция о влиянии среды на дурные поступки людей, несмотря на критику, стала частью социальной психологии.

Работает

- Влияние на отношение и изменение поведения: базовое введение в соответствующую методологию, теорию и приложения (темы социальной психологии), Addison Wesley, 1969

- Когнитивный контроль мотивации. Гленвью, Иллинойс: Скотт, Форесман, 1969 г.

- Стэнфордский тюремный эксперимент: имитационное исследование психологии заключения, Philip G. Zimbardo, Inc., 1972

- Влияние на отношение и изменение поведения. Ридинг, Массачусетс: Addison Wesley Publishing Co., 1969, ISBN 0-07-554809-7

- Борьба за мир: руководство для добровольцев. Анн-Арбор, Мичиган: Общество психологических исследований социальных проблем, 1970, ISBN

- Влияние на отношение и изменение поведения (2-е изд.). Ридинг, Массачусетс: Эддисон Уэсли., 1977, ISBN

- Психология и вы, с Дэвидом Демпси (1978).

- Застенчивость: что это такое, что с этим делать, Эддисон Уэсли, 1990, ISBN 0-201-55018-0

- Психология изменения отношения и социального влияния. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 1991, ISBN 0-87722-852-3

- Психология (3-е издание), чтение, Массачусетс: Addison Wesley Publishing Co., 1999, ISBN 0-321-03432-5

- Застенчивый ребенок: преодоление и предотвращение застенчивости от младенчества до взрослой жизни, Malor Books, 1999, ISBN 1-883536-21-9

- Работники насилия: полицейские истязатели и убийцы реконструируют бразильские зверства. Беркли, Калифорния: Калифорнийский университет Press, 2002, ISBN 0-520-23447-2

- Психология — Основные концепции, 5 / e, Allyn & Bacon Publishing, 2005, ISBN 0-205-47445-4

- Психология и жизнь, 17 / e, Allyn & Bacon Publishing, 2005, ISBN 0-205-41799-X

- Эффект Люцифера: понимание того, как хорошие люди становятся злыми, Random House , Нью-Йорк, 2007, ISBN 1-4000-6411-2

- Временной парадокс: новая психология времени, которая изменит вашу жизнь, Simon & Schuster , Нью-Йорк, 2008, ISBN 1-4165-4198-5

- Путешествие из Бронкса в Стэнфорд в Абу-Грейб, стр. 85–104 в «Путешествиях в социальной психологии: оглядываясь назад, чтобы вдохновить будущее», под редакцией Роберта Левина и др., CRC Press, 2008. ISBN 0-8058- 6134-3

- Maschi in difficoltà, Zimbardo, Philip, Coulombe, Nikita D., Cianciabella, Salvatore (a cura di), FrancoAngeli Editore, 2017.

- Человек (Дис) подключен, Зимбардо, Филип, Куломб, Никита Д., Райдер / Эбери Паблишинг , Соединенное Королевство, 2015, ISBN 978-1846044847

- Прерванный мужчина: почему молодые люди борются и что мы можем с этим сделать. Филип Зимбардо, Никита Куломб; Conari Press, 2016.

Личное достоинство женщины

Это ощущение можно сравнить с внутренней гармонией – девушка начинает прислушиваться к собственным желаниям, видит свои достоинства и недостатки, развивает первые и устраняет последние. Характерные черты:

- Занимается собственным телом – не ради соответствия «стандартам», а для поддержания здоровья и довольства своим отражением.

- Позволяет за собой ухаживать – с благодарностью принимает комплименты и подарки, не стремиться все сделать сама, предоставляет право мужчине выполнять «мужские» обязанности.

- Не просит любви, а только дает причины, чтобы ее любили. Никогда не «бегает» за молодым человеком.

- Умело разделяет домашние проблемы и радости с рабочими моментами, никогда не предпочитает одно в полный ущерб другому, находит компромиссы, остается хорошей сотрудницей и любящей матерью, женой.

Ф. Зимбардо: «Эффект Люцифера» (обзор книги)

Немного слов о книге Ф. Зимбардо «Эффект Люцифера». Если интересно субъективное мнение о Стэнфордском эксперименте, Абу-Грейб и прочих милостях, внимайте.

Обстановка и атмосфера

Так как Филипп трудился в Стэнфордском университете, то решил организовать тюремные условия тут же, в подвале. Для создания эффекта реальности происходящего, были установлены двери со стальной арматурой. На каждой был номер, как и у заключённого, утратившего своё имя. Так как был обязан отзываться только на код, выданный при «поступлении». В этой тюрьме был коридор, который назвали «Двором». Он был предназначен для приёма пищи, прогулок, занятий спортом. В одном его конце было небольшое отверстие в стене, за которым расположили видеокамеры для постоянного наблюдения за происходящим. Учёные также могли слышать всё, и делать объявления по громкой связи. А на другом находилась небольшая коморка для наказаний, получившая название «Яма». В ней мог уместиться только один человек, и то стоя.

Психологическое давление оказывал так же факт отсутствия часов и окон. Это значительно дезориентировало в ощущениях и пространстве. Отчего испытуемые входили в роль намного быстрее, забывая, что это всего лишь «игра». Сами же камеры были настолько узкими, что в них помещались только кровати.

Чтобы понимать, как воздействовать на психику в условиях ограничения свободы, были приглашены независимые консультанты. Среди которых был человек, отсидевший ранее 17 лет и прекрасно знающий всю «кухню» изнутри. Именно он давал рекомендации касательно методов, вызывающих унижение, страх и страдания.

Болтливость

Список достоинств и недостатков характера человека можно продолжать бесконечно. Завершим его на болтливости. Как вы считаете, это достоинство или же недостаток? Мнения об этом расходятся. Кто-то считает, что умение наладить контакт с любым человеком и рассмешить персону, которая ходит с кислой миной, – это дар божий. А кто-то называет человека, который болтает, не переставая, трещоткой. Понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо, у каждого человека свое. Моральные ценности у всех закладываются при разных обстоятельствах. Не отступайте от общепринятых норм, но и не теряйте индивидуальности.

Почему пришлось прекратить эксперимент

С первых же дней эксперимент показывал настолько шокирующие данные, что у Зимбардо и его ассистентов появилось беспокойство. Они могли наблюдать полный психологический слом, который имел место у каждого участника. Они становились совсем другими людьми – точнее, из них быстро исчезало всё человеческое. Разрушалась личность каждого из участников. Нескольких из них даже пришлось исключить из эксперимента задолго до его окончания.

Непосредственным поводом для прекращения эксперимента раньше времени был визит в «тюрьму» Кристины Маслак, которая была аспиранткой и одновременно невестой Зимбардо. Она пришла в тюрьму для проведения бесед с заключёнными, увидела ужасающие условия в помещении и потребовала прекратить эксперимент. По словам Зимбардо, в «тюрьму» всего пришло пятьдесят очевидцев, но Кристина была единственной из них, кто выразил протест и высказался о неэтичности исследования.

Эксперимент был прекращён через шесть дней после его начала, хотя рассчитан был на две недели.

Итоги эксперимента с властью

Тюрьма отобрала у заключенных самоидентификацию. Заметьте, сначала они боролись сплоченно, дальше возобладали личные интересы, далее начал наступать социальный и личностный распад. Верх взяли подавленность и уныние. Многие заключенные говорили даже, что они «заслуживают» такого отношения охранников: начала падать их самооценка. Охранники же полностью идентифицировались со своей ролью, которая была обусловлена должностью и внешней формой. При этом они испытали сильнейшее удовольствие от необычного чувства полной власти над другими людьми.

На шестой день эксперимента каждый третий студент в форме охранника обнаружил опасные садистские наклонности, которые поддерживались его же группой. А молодые люди в миткалевых халатах испытали сильнейшее эмоциональное расстройство, потерю веры и в себя, и в какую-либо справедливость.

Главный вывод, который был сделан по итогам Стэнфордского тюремного эксперимента, заключался в следующем утверждении. Люди будут легко соответствовать социальным ролям, которые они должны играть, особенно если роли столь же сильно стереотипны, как и у тюремных охранников. Именно тюремная среда была важным фактором в создании жестокого поведения надзирателей. Поэтому результаты подтверждают ситуационное объяснение человеческого поведения, а не диспозиционное.

P.S. Всем заинтересовавшимся рекомендуем к просмотру «Стэнфордский тюремный эксперимент» или «Тюремный эксперимент в Стэнфорде» — американский фильм 2015 г. режиссера Кайла Патрика Альвареза.