Понятие личности

Содержание:

- Структура личности по Юнгу

- Социализация личности как социокультурный процесс.

- Социальная структура личности

- Основные теории личности

- 27.Структура личности

- Понятие личности в философии

- О психологии

- Классификация теорий

- Понятие, структура и типы личности.

- Личность как объект социального исследования

- Основные элементы социальной структуры личности

- Компоненты структуры личности

- Социальный статус и социальная роль

- Связь с философией

- Границы

Структура личности по Юнгу

Юнг выделяет три компоненты: сознание, индивидуальное бессознательное и коллективное бессознательное. В свою очередь, сознание имеет две подструктуры: персона, которая выражает человеческое «Я» для других и собственно я, какой есть – эго.

В структуре сознания персона является самым поверхностным уровнем (архетип конформности). Этот компонент структуры личности включает социальные роли и статусы, через которые человек социализируется в обществе. Это своего рода маска, которую человек надевает при взаимодействии с людьми

С помощью персоны люди обращают на себя внимание и производят впечатление на других. За внешними признаками, символами прикрытия себя одеждой, аксессуарами, человек может утаить истинные свои мысли, он прячется за внешними свойствами

Важное место также имеют символы подтверждения социального статуса, например, автомобиль, дорогая одежда, дом. Такие знаки могут появляться в символических снах беспокоящегося за свой статус человека, когда ему снится, например, тот предмет, что он боится потерять в реальной жизни, он теряет его во сне

С одной стороны, такие сны способствуют возрастанию тревожности, страха, но с другой стороны, они действуют таким образом, что человек начинает мыслить иначе, он начинает более серьезно относиться к потерянной во сне вещи, чтобы в жизни ее сохранить.

Эго является ядром личности в ее структуре и совмещает в себе всю известную человеку информацию, его мысли и переживания, и осознает сейчас себя, все свои поступки и решения. Эго обеспечивает ощущение связности, целесности происходящего, стойкость психической деятельности и непрерывность течения чувств и мыслей. Эго является продуктом бессознательного, но является самым сознательным компонентом, поскольку действует исходя из личного опыта и опираясь на полученные знания.

Индивидуальным бессознательным являются мысли, переживания, убеждения, желания, которые ранее были очень актуальными, но пережив их, человек стирает их из своего сознания. Таким образом, они отошли на второй план и остались в принципе забытыми, но их невозможно просто вытеснить, поэтому бессознательное есть хранилищем для всех переживаний, ненужных знаний и трансформирует их в воспоминания, которые иногда будут выходить наружу. Индивидуальное бессознательное имеет несколько составляющих архетипов: тень, анима и анимус, самость.

Тень – это темный нехороший двойник личности, в нем заключены все порочные желания, злобные чувства и аморальные идеи, которые личность считает очень низкими и пытается поменьше глядеть на свою тень, чтобы не сталкиваться со своими пороками в открытую. Хоть тень является центральным элементом индивидуального бессознательного, Юнг говорит о том, что тень не вытесняется, а является другим человеческим я. Личность не должна игнорировать тень, она должна принять свою темную сторону и уметь оценить свои хорошие черты в соответствии до тех негативных, скрывающихся в тени.

Архетипы представляющие начала женщины и мужчин – это анима, которая представлена у мужчин, анимус – у женщин. Анимус наделяет женщин мужскими чертами, например, твердей волей, рациональностью, сильным характером, анима позволяет мужчинам иногда проявлять слабости, нетвердость характера, иррациональность. Эта идея построена на том, что в организмах обоих полов имеются гормоны противоположных полов. Наличие таких архетипов позволяет мужчинам и женщинам легче находить общий язык и понимать друг друга.

Главным среди всех индивидуальных бессознательных архетипов является самость. Это стержень человека, вокруг которого собираются все другие компоненты и обеспечивается целостность личности.

Юнг говорил, что люди путают значение эго и самости и придают больше значения именно эго. Но самость не сможет состояться пока, не будет достигнута гармония всех компонентов личности. Самость и эго могут существовать вместе, но личности нужен определенный опыт, чтобы достигнуть сильной связи эго и самости. Достигнув этого, личность становиться по-настоящему целостной, гармоничной и реализованной. Если у человека нарушился процесс интеграции его личности, это может привести к неврозам. И в таком случае применяют аналитическую психотерапию, ориентированную на оптимизацию деятельности сознательного и бессознательного. В основном целью психотерапии является работа с «извлечением» из бессознательного эмоционального комплекса и работать с ним так, чтобы человек переосмыслил его и взглянул на вещи по-другому. Когда человек осознает этот бессознательный комплекс – он на пути к выздоровлению.

Социализация личности как социокультурный процесс.

Социализацию можно

определить как процесс усвоения индивидом

образцов поведения, социальных норм и

ценностей, необходимых для его успешного

функционирования в данном обществе.

Таким

образом, в процессе социализации человек

приобретает качества, необходимые для

выполнения им социальных ролей.

Процесс

социализации является двухсторонним:

с одной стороны, это передача обществом

индивиду своего опыта, а с другой стороны,

это процесс усвоения индивидом

общественного опыта.

В

социологической науке принято выделять

два основных типа социализации:

1) первичная

– усвоение норм и ценностей ребенком;

2) вторичная

– усвоение новых норм и ценностей

взрослым человеком.

Социализация

представляет собой совокупность агентов

и институтов, формирующих, направляющих,

стимулирующих или ограничивающих

становление личности человека.

Агенты

социализации –

это конкретные люди, ответственные за

обучение культурным нормам и социальным

ценностям. Институты социализации –

учреждения, влияющие на процесс

социализации и направляющие его.

В

зависимости от вида социализации

рассматриваются первичные и вторичные

агенты и институты социализации.

Агенты

первичной социализации –

родители, братья, сестры, бабушки,

дедушки, другие родственники, друзья,

учителя, лидеры молодежных группировок.

Термин «первичная» относится ко всему,

что составляет непосредственное и

ближайшее окружение человека.

Агенты

вторичной социализации –

представители администрации школы,

университета, предприятия, армии,

милиции, церкви, сотрудники средств

массовой информации

Термин «вторичная

описывает тех, кто стоит во втором

эшелоне влияния, оказывая менее важное

воздействие на человека

Первичные

институты социализации –

это семья, школа, группа сверстников и

т. д. Вторичные

институты –

это государство, его органы, университеты,

церковь, средства массовой информации

и т. д.

Процесс

социализации состоит из нескольких

этапов и стадий.

1. Стадия

адаптации (рождение – подростковый

период). На этой стадии происходит

некритическое усвоение социального

опыта, главным механизмом социализации

является подражание.

2. Появление

желания выделить себя среди других –

стадия идентификации.

3. Стадия

интеграции, которая может проходить

либо благополучно, либо неблагополучно.

4. Трудовая

стадия. На этой стадии происходит

воспроизведение социального опыта,

воздействие на среду.

5. Послетрудовая

стадия (пожилой возраст). Данная стадия

характеризуется передачей социального

опыта новым поколениям.

На

каждом этапе социализации на человека

оказывают влияние те или иные факторы,

соотношение которых на разных этапах

различно.

В

целом можно выделить пять факторов,

оказывающих влияние на процесс

социализации:

1) биологическая

наследственность;

2) физическое

окружение;

3) культура;

4) групповой

опыт;

5) индивидуальный

опыт.

Биологическое

наследие каждого человека поставляет

«сырые материалы», которые затем

разнообразными способами преобразуются

в личностные характеристики. Именно

благодаря биологическому фактору

существует огромное разнообразие

индивидуальностей.

Физическое

окружение играет важную роль в формировании

личности, так как огромное значение

имеют климат, природные ресурсы и другие

природные показатели.

Культура

каждого общества также оказывает

огромное влияние на процесс социализации.

Таким

образом, можно сказать, что на процесс

социализации оказывают влияние две

важнейшие окружающие человека среды:

природная и социальная.

Важным

процессом социализации является процесс

идентификации.

Идентификация –

это процесс усвоения индивидом норм,

ценностей и качеств той социальной

группы, к которой он принадлежит либо

желал бы принадлежать.

Социальная структура личности

При определении личности в социологии, ее не должны сводить исключительно к субъективной стороне, главным в структуре является социальное качество. Поэтому, у человека должны определятся объективные и субъективные социальные свойства, которые формируют его функциональность в деятельности, зависящей от влияния общества.

Структура личности в социологии кратко. Она составляет систему свойств индивида, которые формируются на базе его разнообразной деятельности, которая находится под воздействием общества и тех социальных институтов, в которые включен индивид.

Личностная структура в социологии имеет три подхода к обозначению.

В рамках первого подхода личность имеет такие подструктуры: деятельность – целеустремленные поступки человека по касательству к какому-то предмету или человеку; культура – социальные нормы и правила, которыми человек руководится в своих поступках; память – совокупность всех знаний, приобретенных ею в жизненном опыте.

Второй подход раскрывает личностную структуру в таких компонентах: ценностные ориентации, культура, социальные статусы и роли.

Если объединить эти подходы, то, можно сказать, что личность в социологии отображает определенные свойства характера, которые она приобретает в процессе взаимодействия с социумом.

Основные теории личности

Личностные гипотезы необходимо изучать и развивать с целью познания самого человека, последовательности его реакций на раздражители.

Психодинамическая теория

Начало психодинамической гипотезы положил З. Фрейд, заявив, что человек лишен воли и руководствуется агрессивными, сексуальными и защитными мотивами. Отечественный психолог В. Н. Мясищев охарактеризовал организационный личностный рост индивида через совокупность таких его качеств, как темперамент, направленность, уровень развития, целостность, мотивация и т. д.

Аналитическая теория

В аналитическую личностную гипотезу большой вклад внес К. Юнг, поэтому она во многом схожа с психодинамической. Личностью он называл совокупность архетипов – врожденных и приобретенных. Личностной структуре Юнг дал определение индивидуальной своеобразности разных элементов сознательного и бессознательного поведения, подкрепленных склонностью к интроверсии или экстраверсии.

Гуманистическая теория личности

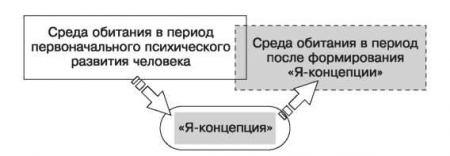

Гуманистическая гипотеза, где себя проявил К. Роджерс, основывается на том, что человеку свойственно иметь врожденные тенденции к самоактуализации, находящиеся изначально в скрытом виде. Роджерс выделил и второй (отслеживающий) личностный механизм. Вместе они формируют у индивида целостную личностную структуру «Я», «идеальное Я» и «реальное Я». Эти элементы могут находиться в полной гармонии или, напротив, сильнейшей дисгармонии.

В психологии важны концепция «Я» и ее составляющие

Когнитивная теория

Основоположник когнитивной теории, Дж. Келли, предположил, что человек живет одним желанием – знать обо всем, что с ним происходило, и то, что будет в будущем. Также Келли определил, что человеку важна социальная среда, поскольку когнитивная теория усиливает интеллектуальное влияние на других людей, что сравнимо с научными деятелями, занимающимися гипотезами и прогнозированием.

Поведенческая теория

Поведенческая, она же «наученческая» теория, гласит, что личность человека – продукт научения, структура, состоящая из условных рефлексов, социальных навыков, которые играют здесь ведущую роль.

Концепции личности являются широко обсуждаемым вопросом, несмотря на то, что существует множество их определений. Психология придает значение отличиям в человеческом поведении, они выражаются через темперамент, поведение, специфику интересов.

27.Структура личности

Под

структурой личности понимают соотношение

основных компонентов личности как

социального образования.

К

проблеме структуры личности в социологии

существует не один подход. Структура

личности в социологии – один из самых

спорных вопросов. Ее рассмотрение

отличается достаточно большим

разночтением.

Существует

концепция 3.Фрейда, по которой структура

личности в социологии складывается из

трех основных элементов — это Оно (Ид),

Я (Эго), Сверх-Я (Супер-Эго). Оно представляет

собой подсознательное, в котором

господствуют инстинкты. В нем выделяются

две потребности: агрессия и либидо. Я –

это элемент сознания, которое связано

в бессознательным, поскольку «оно»

периодически прорывается наружу.

Сверх-Эго представляет собой внутреннего

цензора, который включает совокупность

моральных принципов и норм. Сознание

пребывает в конфликте с проникающими

в него бессознательными инстинктами,

а с другой стороны – с запретами, которые

диктует Сверх-Я. Разрешение этих

конфликтов опосредуется сублимацией

(вытеснением). Современными российскими

авторами структура личности в социологии

видится как сочетание трех компонентов:

памяти, культуры, деятельности. Память

включает в себя оперативную информацию

и знания, культура – ценности и социальные

нормы, деятельности – реализацию

потребностей, желаний, интересов

человека.

Социальная

структура личности в социологии

отражается в культуре и наоборот. В

структуре личности соотносятся

традиционные и современные пласты

культуры. В условиях кризиса, когда

затрагивается высший культурный слой,

нижний традиционный слой может

активизироваться сам. Это происходит

в условиях ломки нравственных и

идеологических норм и ценностей.

Характерно подобное послойное снятие

культурных пластов и при определенных

психических заболеваниях. В ходе анализа

структуры личности невозможно не

рассмотреть вопрос соотношения

социального и индивидуального начал.

Каждая личность неповторима и уникальна.

С другой стороны, личность является

существом социальным, коллективным, ей

присущ коллективизм. Теории личности

в социологии направлены на изучение

связи процесса развития и формирования

личности с развитием и функционированием

социальных общностей, связи личности

и общества, отдельных групп. Наиболее

известными теориями личности в социологии

являются теория зеркального «Я»,

психоаналитическая теория, ролевая

теория личности и марксистская теория.

Теория

зеркального «Я» была разработана

Дж.Мидом и Ч.Кули. Согласно этой доктрине

личность является отражением реакций

других людей. Определяет суть человека

самосознание.

Психоаналитическая

теория во главе с З.Фрейдом нацелена на

раскрытие противоречий внутреннего

мира человека, психологических аспектов

связи человека и социума.

Ролевая

теория была выведена Т.Парсонсоном,

Р.Минтоном и Р.Мертоном. Согласно ей

социальное поведение описывается двумя

основными понятиями: «социальная роль»

и «социальный статус». Статус означает

позицию человека в социальной системе.

Роль – это действия, которые выполняет

человек, которому свойственен определенный

статус.

Марксистская

теория видит личность как продукт

развития индивида в социуме.

Понятие личности в философии

Понятие личности в философии можно обозначить, как сущность ее в мире, ее предназначение и смысл жизни. Философия большое значение придает именно духовной стороне человека, ее нравственности, человечности.

Личностью в понимании философов человек становиться тогда, когда понимает, зачем он пришел в эту жизнь, какая его конечная цель и чему он посвящает свою жизнь. Человека философы оценивают, как индивидуальность, если он способен на свободное самовыражение, если его взгляды непоколебимы, и он добрый, творческий человек, который в своих поступках руководится морально-этическими принципами.

Существует такая наука, как философская антропология, именно она занимается изучением сущности человека. В свою очередь в антропологии есть отрасль, которая более узко изучает человека – это персонализм. Персонализм интересуется широтой внутренней свободы человека, его возможностями внутреннего роста. Сторонники персонализма считают, что нельзя, каким-то образом измерить личность, структурировать ее, или загонять в социальные рамки. Ее можно просто принять такую, какой она есть перед людьми. Также они считают, что не каждому дано стать личностью, некоторые так и остаются индивидами.

Сторонники гуманистической философии в отличие от персонализма, считают, что личностью есть каждый человек независимо от каких-либо категорий. Гуманисты утверждают, что независимо от психологических особенностей, черт характера, прожитой жизни, достижений каждый есть личностью. Даже новорожденное дитя они считают личностью, потому что у него был опыт рождения.

Понятие личности в философии кратко можно описать, пройдясь по основным временным периодам. В античные времена под личностью понималась особа, которая выполняла какую-то определенную работу, личностью называли маски актеров. Они как бы понимали что-то насчет существования личности, но понятия как такого в обиходе не было, только позже в ранней христианской эпохе начали применять этот термин. Средневековые философы отождествляли личность с Богом. Новоевропейская философия приземлила этот термин до обозначения гражданина. Философия романтизма разглядывала личность, как героя.

Понятие личности в философии кратко звучит так – личность может осуществиться, когда она владеет достаточно развитыми волевыми способностями, способна преодолеть социальные барьеры и выдержать все испытания судьбы, даже выйти за рамки конечности жизни.

О психологии

Понятие личности в социологии и психологии схоже. Как, собственно говоря, и эти науки. Психологи, говоря о личности, выделяют её общественную сущность. Нужно помнить о том, что мы рождаемся людьми. А личностью человек становится лишь в процессе своей трудовой, а также общественной деятельности (если, конечно, таковые осуществляются). По наследству нам может передаться какая-либо особенность нервных процессов (торможения и возбуждения) и то, что касается физиологии и анатомии (то есть рост, телосложение и другое). Но всё это – биология. А вот личность формируется уже самостоятельно, в процессе жизнедеятельности. Интересно то, что отношение к этому понятию у разных исследователей во все времена было различным. На протяжении прошлого века психологи изучали эту тему, и в результате удалось сформировать и закрепить три главных разработки, касающихся данного определения. На их основе впоследствии выдвинули несколько теорий, а именно глубинную, психоаналитическую и гуманистическую. Ещё иногда рассматривают топологическую, разработанную К. Левиным (германо-американским ученым).

Классификация теорий

Психологи составляют личностные теории на основе вышеописанных вопросов. На сегодняшний день имеется довольно устойчивая классификация теорий, которая раскрывает разные стороны личности, ее поведение в обществе.

Психологи занимаются личностными проблемами

Человек как индивидуальность

Краткое описание понятия индивидуальности гласит, что это своеобразная личностная форма человека, имеющая уникальные особенности, отличающие его от других представителей социума. К ним относятся такие личностные элементы, как темперамент, интересы, интеллект, потребности и навыки человека. Кроме индивидуальности, данные качества личности определяют место и роль человека в социальном обществе, а также его стремление к социальной мобильности.

Теории, изучающие классы людей

Изучением классов людей занимается социология. Отмечается отдельная ее отрасль – социальная стратификация, которая разделяет людей на «слои», объединяя социальные статусы по некоторым обособленным критериям. Людей делили на классы уже очень давно, началось все с сословий, основанных на происхождении человека, статусе семьи и т. д. После индустриального периода возникло понятие социальной мобильности, т. е. возможности «перемещаться» между классами, отныне это стало зависеть только от индивида.

Понятие, структура и типы личности.

«Личность» как понятие неразрывно

связана с человеком. Однако человек

может и не быть личностью. Разберемся

с основными понятиями.

Человек — психосоциобиологическое

существо, прямоходящее, имеющее развитый

мозг и умелые руки, высшая степень

эволюции на Земле. Иными словами,

«человек» означает родовое качество.

Индивид — отдельный, обособленный

представитель социальной группы.

Например, украинец, рабочий, учитель,

студент, фермер, инженер.

Индивидуальность — неповторимость,

уникальность каждого индивида. Обусловлено

биологической наследственностью и

особым жизненным опытом.

Личность — это, во-первых, системное

качество индивида, объясняющееся его

включенностью в общественные отношения

и проявляющееся в совместной деятельности

и общении; во-вторых, субъект и продукт

социальных отношений. Только что

родившийся ребенок — не личность. Он —

индивид. Чтобы стать личностью, человек

должен пройти определенный путь развития.

Личность как система состоит из 2х

подсистем: 1) внутренний мир сознания;

2) деятельность – мир личности, открытый

для наблюдения. Ядром личности в

социологии является переход в структуре

личности факта или ситуации из мира

сознания в факт или ситуацию деятельности.

Этот процесс перехода – ядро системы

личности – есть образ жизни личности.

1)Во внутреннем мире сознания личности

действуют 3 механизма: мотивационный

(это воздействие потребностей, ценностей,

ориентаций и мотивов, которые преобразуются

в цель личности. Потребности – это

исходные побудители деятельности

(естественные и социальные (потребность

в общении). Будучи осознанными, потребности

превращаются в интересы личности,

которые обуславливают мотивы поведения);

диспозиционный механизм (диспозиции

зависят от социальной установки – это

предрасположенность действовать в

определенном русле) и механизм памяти

(социальная память как глубинный уровень

освоения опыта человечества, личность

закрепляется в механизмах памяти)

2) мир деятельности личности формируется

на основе опыта деятельности и поведения

в основных сферах жизнедеятельности

социума, детерминируется социальным

статусом. Основные виды деятельности

в жизни личности: игра, образование и

труд.

Социальная структура личности непостоянна,

изменчива, потому что в течение всей

жизни личность получает новую информацию,

знания, меняет свое поведение, мотивацию

поступков.

Для личности значимыми показателями

являются ответственность и свобода.

Быть ответственным – значит выполнять

ряд требований общества, ограничивать

собственную деятельность, свои интересы,

если они существенно расходятся с

социальными. Поэтому выполнение функции

ответственности для личности имеет

сложности. Свобода воспринимается

человеком как главная сущностная

характеристика жизнедеятельности.

Личность как объект социального исследования

Существует множество толкований личности. При этом все определения можно отнести к двум основным группам:

- Личность формируется в соответствии с ее врожденными задатками, а социальное окружение оказывает незначительное воздействие на ее развитие.

- Личность формируется и развивается только в ходе социального опыта.

Исследование социологии личности предполагает изучение социальных качеств личности:

- способности;

- интересы и потребности;

- знания и навыки;

- мировоззрение;

- социальные чувства.

Социальные качества личности:

- отражаются в обозначении цели деятельности;

- проявляются в деятельности через: ценностные ориентации, самосознание, социальные отношения;

- определяются выполняемыми личностью ролями и социальным положением;

- измеряются комплексом знаний, умений и навыков, а также социально – психическими особенностями.

Замечание 1

В исследовании социологии личности рассматривается взаимодействие человека с социальной средой, состоящей из личностных и материально-вещественных компонентов. Природа этого непосредственного или опосредованного взаимодействия характеризует уровень социальной среды.

Основные элементы социальной структуры личности

-

Социальные качества:

- Самосознание, благодаря чему индивид выделяет себя самого из социальной среды, осознает себя как субъекта своих психических и физических состояний, интересов, ожиданий, стремлений и ценностей, а также действий. Самосознанию отводится центральное место в социальной структуре личности.

- Самооценка – это оценивание личностью своего места, занимаемого в обществе, своих способностей, возможностей, то есть самой себя. Самооценка позволяет регулировать свое поведение и при необходимости проводить самокоррекцию т.е. к изменять самого себя и свои социальные действия с учетом обстоятельств.

- Активность состоит в способности к самостоятельному и энергичному осуществлению социально-значимых действий, либо индивидуально, либо коллективно. Наиболее значимое выражение активности – это сверхнормативность, когда осуществляется деятельность, не являющаяся обязательной и порождаемая такими ярко выраженными моральными чувствами, как долг, честь, достоинство, призвание.

- Интересы служат побудительным мотивом к определенным видам деятельности, к познанию, практике, учению, общению, игре, в которых реализуются те или иные потребности

- Направленность личности – включает ряд устойчивых мотивов, служащих ориентирами деятельности личности, в независимости от социальных обстоятельств.

- Ценностные ориентации – представления индивида о наиболее важных сторонах жизни, явлениях, процессах, людях, которые определяют цели жизни, средства и способы их достижения.

- Идентичность является социальным качеством, позволяющим индивидам отождествлять себя с другими индивидами, социальными (этническими, языковыми, политическими, территориальными, профессиональными) группами, общностями и т.п. Различаются социальная и ролевая идентичность.

- Характер – является социальным качеством, определяющим отношение личности к самой себе и к другим людям, а также к природе и технике.

-

Социальный статус личности — это положение личности в обществе, соответствующее ее профессии, социально-экономической позиции, политическим возможностям, полу, происхождению, семейному положению.

Выделяются два вида статуса — личный и социальный:

- Личный статус – это положение человека в обществе, которое определяется его индивидуальными личными качествами.

- Социальный определяется тем положением которое человек занимает в обществе в соответствие с объективными условиями, порой не зависящими от самого человека

Замечание 2

Так как положение индивида характеризуется не одним, а несколькими статусными признаками, в науке существует понятие статусного набора. Оно означает совокупность всех статусов, которые характеризуют личность во всех ее проявлениях. В самом статусном наборе один статус является ключевым или главным.

-

Социальная роль

Это шаблонный образец поведения, который является закрепившимся, утвердившимся и отобранным в качестве наиболее целесообразного для тех членов общества, которые занимают ту или иную социальную позицию позицию в системе социальных отношений.

Компоненты структуры личности

Такая тема, как понятие личности в социологии, её сущность и структура, специфические особенности и характеристика, волнует многих людей. Особенно тех, которым интересна психология. Но, для того чтобы разбираться в этом, нужно знать как минимум структуру личности. Основными понятиями, входящими в неё, являются деятельность, культура, сознание, социальные роли и статусы. Эти термины на слуху практически у каждого человека, однако не все знают, что именно за ними скрывается. Вот, например, сознание. Так называется способность человека воспринимать действительность, причем такой, какой она является. Без саморегуляции сознания быть не может. Личность – это прежде всего человек, действующий и мыслящий осознанно. Тот, кто адекватно воспринимает всё, что происходит в нашем мире. Именно сознание даёт возможность накопить определенный опыт, усвоить ценности и социальные нормы. И, в конце концов, человек, мыслящий осознанно, может найти себя. Своё “я”. А на это в наше время способен не каждый.

Социальный статус и социальная роль

Понятия социальный статус и социальная роль позволяют проанализировать положение индивида в социуме и его функциональные возможности по отношению к другим индивидам.

Определение 1

Социальный статус – это социальное положение человека в социуме, рассматриваемое как общую характеристику, включающую профессиональную, семейную, экономическую принадлежность личности, ее возраст, пол, национальность, политические возможности.

У любой личности есть свой статусный набор, т.е. совокупность нескольких социальных позиций, обусловленных участием индивида в деятельности нескольких социальных групп и институтов. Всегда есть главный статус, с которым человека отождествляют и выделяют окружающие люди.

Статусы могут быть:

- достигаемые, т.е. приобретенные благодаря личной удаче или успехам;

- приписываемые, получаемые независимо от усилий или желаний человека, а благодаря определенным внешним характеристикам.

Определение 2

Социальная роль – это поведенческая, динамическая сторона статуса. Это тот образец поведения, который наиболее характерен для участников данной группы в данном статусе.

Каждый статус образует ролевой набор. Анализ социальной роли, ее поведения позволяет исследовать личность на уровне социально типичного.

Процесс выполнения социальной роли зависит от:

- биологических качеств личности;

- личностного образца, включающего идеальные способы поведения;

- системы принятых норм и внутренней сплоченности группы;

- степени сходства личности с группой.

Связь с философией

Личностью считается социально развитый человек, тот, кто является частью конкретного исторического и природного контекста, той или иной социальной группы, человек, обладающий относительно устойчивой системой социально значимых личностных качеств и выполняющий соответствующие социальные роли. Интеллектуальные рамки личности формируются его потребностями, интересами, системой взглядов, особенностями темперамента, эмоций, силы воли, мотивации, ценностных ориентаций, независимости мышления, сознания и самосознания. Центральная черта личности — мировоззрение. Человек не может стать личностью, не развивая то, что известно, как мировоззрение, которое включает в себя его философский взгляд на мир.

Знание философии является неотъемлемым атрибутом высшего образования и культуры человека. Поскольку мировоззрение является привилегией современного индивида, а его ядром — философия, каждый должен знать философию, чтобы понять себя и окружающих. Даже те, кто отрицают и высмеивают философию, обладают ею. Только животное не имеет никакого мировоззрения. Оно не оценивает вещи в мире, смысл жизни и другие проблемы. Мировоззрение — это привилегия личности, то есть человека, возвышенного культурой.

Границы

Понятие личности в философии определяет ее пределы намного шире, чем пределы человеческого тела и его внутреннего интеллектуального мира. Эти пределы можно сравнить с кругами, распространяющимися по воде: ближайшие — это плод творческой деятельности, затем идут круги семьи, личной собственности и дружбы. Дальние круги сливаются с морями и океанами всей общественной жизни, ее историей и перспективами. Здесь на первый план выходит то, как рассматривает философия понятия «индивид», «индивидуальность» и «личность».

Полнота последней выражается в ее уникальности, в ее неповторимости. Именно это называется индивидуальностью. Личность в целом — это абстракция, которая конкретизируется в реальных людях, в отдельных, рациональных существах со всеми неповторимыми свойствами их психики и телосложения, цветом кожи, волос, глаз и так далее. Она является уникальным представителем человеческой расы, всегда особенной и непохожей на любую другую личность во всей полноте духовной и материальной, физической жизни: каждое «эго» уникально.