Компенсаторно-приспособительные процессы

Содержание:

- Хроническая сердечная недостаточность: определение, этиология, стадии. Патогенез (экстра- и интракардиальные механизмы компенсации и декомпенсации)

- Закон компенсации и психика

- Диагностика ХСН

- Медикаментозное лечение

- Изменение мировоззрения

- Использование компенсаторной функции религии

- Защитные приспособительные реакции сердца

- Компенсаторные механизмы при гипоксии.

- Процесс приспособления и компенсации в патанатомии: атрофия

- Причины возникновения компенсаторной паузы

- 2 Профилактическая функция

- Компенсация – психологическая защита

Хроническая сердечная недостаточность: определение, этиология, стадии. Патогенез (экстра- и интракардиальные механизмы компенсации и декомпенсации)

Сердечнойнедостаточностью называют такоесостояние организма, при котором сердцепо какой-либо причине теряет способностьобеспечивать все органы и тканинеобходимым количеством крови. Насегодняшний день сердечная недостаточностьшироко распространена и чаще всегопроявляется у женщин.

Классификация сердечной недостаточности

По скоростиразвития выделяют две формы:

- Острая сердечная недостаточность – развивается очень быстро (от нескольких минут до нескольких часов). Проявляется в виде отека легких, сердечной астмы и кардиогенного шока. Основными причинами острой сердечной недостаточности являются инфаркт миокарда, разрыв стенок левого желудочка, острая недостаточность аортального и митрального клапанов.

- Хроническая сердечная недостаточность – формирование патологии идет постепенно и развивается в течении недель, месяцев или даже лет). Причинами хронической сердечной недостаточности могут служить такие заболевания, как пороки сердца, артериальная гипертензия, хроническая дыхательная недостаточность, продолжительная анемия. На сегодняшний день существует две классификации хронической сердечной недостаточности. Первая классификация была предложена еще в 1935 году. По этой классификации хроническая сердечная недостаточность делится на три стадии. Первая стадия характеризуется практически бессимптомным течением, а пациенты с третьей стадией будут иметь тяжелые нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Наибольшую популярность сегодня приобрела классификация, предложенная американскими врачами кардиологами.

Выделяют четырекласса:1класс. Убольного появляется одышка при подъемепо лестнице на уровень третьего этажаи выше. Физическая активность человекаостается в норме.2класс. Одышкапроявляется при подъеме на первые этажи при быстрой ходьбе. Наблюдаетсянебольшое снижение физической активности.

При обычно нагрузке начинают появлятьсясимптомы сердечной недостаточности.3класс. Проявлениесердечной недостаточности виднонаблюдается при малых нагрузках и дажепри ходьбе. В спокойном состояниисимптомы сердечной недостаточностипропадают.4класс.

Симптомысердечной недостаточности выявляютсяв покое, а небольшое увеличение нагрузкиведет к серьезным нарушениям работысердечно-сосудистой системы.

Хроническаясердечная недостаточность является насегодняшний день одним из самых частыхосложнений, связанных с проблемами вработе сердечно-сосудистой системы. Полокализации поражения различают тритипа:

- Левожелудочковая сердечная недостаточность – возникает в результате перегрузки левого желудочка или из-за снижения сократительной функции миокарда. Причиной перегрузки может служить, например, сужение аорты. Снижение сократительной функции возникает, например, в результате инфаркта миокарда, который приводит к снижению количества крови, выбрасываемого в большой круг кровообращения и застою крови в малом круге.

- Правожелудочковая сердечная недостаточность. При данном типе наблюдаются противоположные процессы – застой крови в большом круге кровообращения и уменьшение количества подаваемой крови в малый круг кровообращения. Правожелудочковая сердечная недостаточность возникает в результате перегрузки правого желудочка, которая может возникнуть, например, при легочной гипертензии. Дистрофическая форма правожелудочковой сердечной недостаточности является конечной стадией заболевания. У больного наблюдаются отеки, истощение организма – кахексия, изменения кожи (становиться дряблой, утончается и появляется блеск).

- Смешанная сердечная недостаточность – возникает, в том случае, когда наблюдается перегрузка как правого, так и левого желудочков.

Попроисхождению сердечной недостаточностивыделяют следующие формы:

- Миокардиальная сердечная недостаточность. Данная форма сердечной недостаточности появляется в результате непосредственного поражения стенок сердца. Данная форма связана с нарушением энергетического обмена сердечной мышцы. Миокардиальная сердечная недостаточность приводит к нарушению, как систолы (сокращения), так и диастолы (расслабления) сердца.

- Перегрузочная сердечная недостаточность – возникает в результате чрезмерной нагрузки на сердце. Данная форма может развиться при пороках сердца и таких заболеваниях, которые связаны с нарушением нормального тока крови.

- Комбинированная сердечная недостаточность – объединяет как повреждение миокарда, так и повышенную нагрузку на сердце.

Соседние файлы в предмете Патологическая физиология

Закон компенсации и психика

Человек ощущает психологическую неполноценность, если считает, что у него отсутствуют какие-либо качества (навыки). Когда он начинает развивать то, чем раньше не обладал, начинается процесс гиперкомпенсации. Он может быть опасен тем, что происходит излишнее замещение имеющегося недостатка или дисфункции. Например, человек с небольшой массой тела сутками истощает себя нагрузками в тренажерном зале, игнорируя прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. От этого его состояние может ухудшиться, так как чрезмерная компенсация провоцирует новые отклонения и приводит к нестабильному психологическому состоянию. Случается, что механизм психологической защиты срабатывает неадекватно: личность не способна переключиться на более позитивное состояние либо деятельность. Тогда патологическое негативное состояние «перекрывается» употреблением алкоголя, конфликтностью, формами фанатизма, перекладыванием ответственности за происходящее на другого человека.

В психологии также существует понятие «псевдокомпенсация» либо — «ложная компенсация». Когда запускается этот процесс, на определенное время негативные компенсируются отвлечением на положительные явления, а затем наступает декомпенсация: противоположная компенсации, когда происходит повторное нарушение восстановленного состояния психики.

Диагностика ХСН

В диагностике нужно начинать с анализа жалоб, выявления симптомов. Пациенты жалуются на одышку, утомляемость, сердцебиение.

Врач уточняет у больного:

- Как тот спит;

- Не менялось ли за прошлую неделю количество подушек;

- Стал ли человек спать сидя, а не лежа.

Вторым этапом диагностики является физическое обследование, включающее:

- Осмотр кожи;

- Оценку выраженности жировой и мышечной массы;

- Проверку наличия отеков;

- Пальпацию пульса;

- Пальпацию печени;

- Аускультацию легких;

- Аускультацию сердца (I тон, систолический шум в 1-й точке аускультации, анализ II тона, «ритм галопа»);

- Взвешивание (снижение массы тела на 1% за 30 дней говорит о начале кахексии).

Цели диагностики:

- Раннее установление факта наличия сердечной недостаточности.

- Уточнение степени выраженности патологического процесса.

- Определение этиологии сердечной недостаточности.

- Оценка риска развития осложнений и резкого прогрессирования патологии.

- Оценка прогноза.

- Оценка вероятности возникновения осложнений заболевания.

- Контроль за течением заболевания и своевременное реагирование на изменения состояния пациента.

Задачи диагностики:

- Объективное подтверждение наличия или отсутствия патологических изменений в миокарде.

- Выявление признаков сердечной недостаточности:, одышки, быстрой утомляемости, учащённого сердцебиения, периферических отёков, влажных хрипов в лёгких.

- Выявление патологии, приведшей к развитию хронической сердечной недостаточности.

- Определение стадии и функционального класса сердечной недостаточности по NYHA (New York Heart Association).

- Выявление преимущественного механизма развития сердечной недостаточности.

- Выявление провоцирующих причин и факторов, усугубляющих течение заболевания.

- Выявление сопутствующих заболеваний, оценка их связи с сердечной недостаточностью и её лечением.

- Сбор достаточного количества объективных данных для назначения необходимого лечения.

- Выявление наличия или отсутствия показаний к применению хирургических методов лечения.

Диагностику сердечной недостаточности необходимо проводить с использованием дополнительных методов обследования:

- На ЭКГ обычно присутствуют признаки гипертрофии и ишемии миокарда. Нередко это исследование позволяет выявить сопутствующую аритмию или нарушение проводимости.

- Проба с физической нагрузкой проводится для определения толерантности к ней, а также изменений, характерных для ишемической болезни сердца (отклонение сегмента ST на ЭКГ от изолинии).

- Суточное холтеровское мониторирование позволяет уточнить состояние сердечной мышцы при типичном поведении пациента, а также во время сна.

- Характерным признаком ХСН является снижение фракции выброса, которое без труда можно увидеть при ультразвуковом исследовании. Если дополнительно провести допплерографию, то станут очевидными пороки сердца, а при должном умении можно даже выявить их степень.

- Коронарография и вентрикулография проводятся для уточнения состояния коронарного русла, а также в плане предоперационной подготовки при открытых вмешательствах на сердце.

При диагностике врач расспрашивает пациента о жалобах и пытается выявить признаки, типичные для ХСН

Среди доказательств диагноза важное значение имеют обнаружение у человека в анамнезе болезней сердца. На этом этапе лучше всего задействовать ЭКГ или определить натрийуретический пептид

Если не найдено отклонений от нормы, ХСН у человека нет. При обнаружении проявлений повреждений миокарда нужно направить больного на эхокардиографию, чтобы уточнить характер сердечных поражений, диастолические расстройства и пр.

На последующих этапах постановки диагноза медики выявляют причины хронической сердечной недостаточности, уточняют тяжесть, обратимость изменений, чтобы определиться с адекватным лечением. Возможно назначение дополнительных исследований.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение хронической сердечной недостаточности направлено на повышение функций сокращения и избавления организма от избытка жидкости. В зависимости от стадии и тяжести симптомов при сердечной недостаточности назначаются следующие группы препаратов:

- Вазодилататоры и ингибиторы АПФ – ангиотензин-превращающего фермента (эналаприл, каптоприл, лизиноприл, периндоприл, рамиприл) – понижают тонус сосудов, расширяют вены и артерии, уменьшая тем самым сопротивление сосудов во время сердечных сокращений и способствуя увеличению сердечного выброса;

- Сердечные гликозиды (дигоксин, строфантин и др.) – повышают сократимость миокарда, увеличивают его насосную функцию и диурез, способствуют удовлетворительной переносимости физических нагрузок;

- Нитраты (нитроглицерин, нитронг, сустак и др.) – улучшают кровенаполнение желудочков, увеличивают сердечный выброс, расширяют коронарные артерии;

- Диуретики (фуросемид, спиронолактон) – уменьшают задержку избыточной жидкости в организме;

- Β-адреноблокаторы (карведилол) – уменьшают частоту сердечных сокращений, улучшают кровенаполнение сердца, повышают сердечный выброс;

- Препараты, улучшающие метаболизм миокарда (витамины группы В, аскорбиновая кислота, рибоксин, препараты калия);

- Антикоагулянты (аспирин, варфарин) – препятствуют тромбообразованию в сосудах.

Монотерапия при лечении ХСН применяется редко, и в этом качестве могут быть использованы только иАПФ при начальных стадиях ХСН.

Тройная терапия (иАПФ + диуретик + гликозид) – была стандартом в лечении ХСН в 80-х годах, и сейчас остается действенной схемой в лечении ХСН, однако для пациентов с синусовым ритмом рекомендуется замена гликозида на бета-адреноблокатор. Золотой стандарт с начала 90-х годов по настоящее время – комбинация четырех препаратов – иАПФ + диуретик + гликозид + бета-адреноблокатор.

Изменение мировоззрения

Компенсаторная утешительная функция религии необходима для того, чтобы упорядочивать, стабилизировать и гармонизировать внутренний мир человека. При этом следует отметить субъективистский подход. Дело в том, что религия может дать иллюзорный образ мира, но предлагаемые ею способы являются неэффективными или в корне неправильными. Многие исследователи высказывают мысль, что в данном случае корректнее всего будет употреблять термин «психологическая защита». Наиболее важным является аспект преодоления состояния апатии, в которое впадает множество людей. Это состояние является чрезвычайно опасным, поскольку человек перестаёт интересоваться тем, что происходит вокруг него. Жизнь и её прелести его уже больше не прельщают, и в лучшем случае он просто устранится от социума. А в худшем может вообще решить, что ему здесь делать нечего – и совершить самоубийство.

Использование компенсаторной функции религии

Давайте рассмотрим, как происходит процесс утешения. В качестве примера возьмем человека, у которого в жизни произошло событие, грозящее разрушить его жизнь. Человек начинает впадать в состояние апатии, его больше не интересует то, что происходит вокруг, он зациклился на чем-то одном или его вообще ничего больше не беспокоит. А теперь возьмём распространённую религию, например, христианство. Согласно догмам этого мировоззрения, если хорошо себя вести, раскаяться в грехах и так далее, то можно гарантированно рассчитывать на счастливую жизнь. То есть, блаженство не даётся даром – это необходимо заслужить. И чтобы получить жизнь, полную счастья, следует потрудиться. Для этого необходимо двигаться от простой веры в догму к соблюдению предписаний, изложенных в Библии.

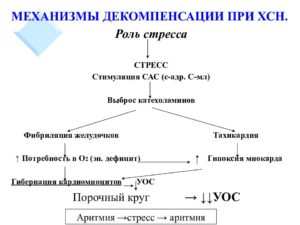

Защитные приспособительные реакции сердца

Любые формы ослабления сердца влекут развитие адаптивных процессов, направленных на поддержание кровообращения в организме. Различают три основных вида адаптаций, возникающих непосредственно в сердце:

- объемные изменения сердца, связанные с их тоногенной дилатацией – увеличиваются полости сердца и его ударный объем;

- изменения частоты сердечных сокращений в сторону учащения, вызывающие тахикардию;

- гипертрофические изменения миокарда.

Объемные изменения и тахикардия развиваются быстро в отличие от гипертрофии миокарда, на развитие которого требуется время. При этом увеличивается масса сердечной мышцы. Происходит утолщение стенки в три этапа:

- Аварийный – в ответ на возросшую нагрузку усиливается функционирование структур миокарда, приводящих к нормализации сердечной функции.

- Относительно устойчивая гиперфункция. На этом этапе достигается динамическое равновесие энергообразования миокарда.

- Прогрессирующий кардиосклероз и истощение. Вследствие длительной гиперфункции механическая эффективность работы сердца падает.

Помимо сердечных механизмов компенсации, различают внесердечные или экстракардиальные, которые включают:

- увеличение объема циркулирующей крови;

- повышение уровня эритроцитов;

- активация ферментов, утилизирующих кислород;

- повышение периферического сопротивления;

- активизация симпатической нервной системы.

Перечисленные компенсаторные механизмы приводят к нормализации кровообращения организма.

Компенсаторные механизмы при гипоксии.

При

гипоксии в организме активируются

приспособительные и компенсаторные

реакции, направленные на ее предотвращение,

устранение или снижение степени

выраженности. Эти реакции включаются

уже на начальном этапе гипоксии — их

обозначают как экстренные, или срочные,

в последующем (при длительной гипоксии)

они сменяются более сложными

приспособительными процессами —

долговременными.

Механизмы

срочной адаптации активируются сразу

при возникновении гипоксии в

связи с недостаточностью энергетического

обеспечения клеток. К числу основных

механизмов относятся системы транспорта

кислорода и субстратов обмена веществ,

а также тканевого метаболизма.

Дыхательная

система реагирует

увеличением альвеолярной вентиляции

за счет углубления, учащения дыхания и

мобилизации резервных альвеол.

Одновременно усиливается легочный

кровоток.

Сердечно-сосудистая

система.

Активация

ее функции в виде увеличения сердечного

выброса крови и изменения тонуса сосудов

обеспечивает возрастание объема

циркулирующей крови (за счет опорожнения

кровяных депо), венозного возврата, а

также перераспределением кровотока

между различными органами. Все это

направлено на преимущественное

кровоснабжение мозга, сердца и печени.

Этот феномен обозначают как «централизация»

кровотока.

Система

крови. В

ней происходят изменения свойств

гемоглобина, что обеспечивает

насыщение крови кислородом в легких

даже при значительном его дефиците и

более полное отщепление кислорода в

тканях.

Адаптивные

реакции на уровне тканей характеризуются

ослаблением функции органов, обмена

веществ и пластических процессов в

них, увеличением сопряженности окисления

и фосфори-лирования, усилением анаэробного

синтеза АТФ за счет активации

гликолиза. В целом это снижает расход

кислорода и субстратов обмена веществ.

Механизмы

долговременной адаптации формируются

постепенно в процессе хронической

гипоксии, продолжаются на всем ее

протяжении и даже в течение некоторого

времени после ее прекращения. Именно

эти реакции обеспечивают жизнедеятельность

организма в условиях гипоксии при

хронической недостаточности

кровообращения, нарушении дыхательной

функции легких, длительных анемических

состояниях. К основным механизмам

долговременной адаптации при хронической

гипоксии относят:

-стойкое

увеличение диффузионной поверхности

легочных альвеол;

-более

эффективную корреляцию легочной

вентиляции и кровотока:

-компенсаторную

гипертрофию миокарда;

-гиперплазию

костного мозга и увеличенное содержание

гемоглобина в крови.

Процесс приспособления и компенсации в патанатомии: атрофия

Атрофия — это компенсаторно-приспособительный процесс, представляющий собой прижизненное уменьшение размеров клеток, тканей и органов с ослаблением их функций.

Отсутствие органа при патологии эмбрионального развития называется агенезией, если же орган после рождения имеет вид своего раннего зачатка, то говорят об аплазии, а если он не достигает полного развития, то о гипоплазии.

Различают физиологическую атрофию (например, атрофия пупочных сосудов после рождения, атрофия половых желез у стариков) и патологическую атрофию (атрофия в результате заболеваний и травм), а также общую и местную атрофию.

Общая атрофия, или истощение, встречается в следующих формах:

- алиментарное истощение (при недостаточном поступлении питательных веществ в организм);

- при раковой кахексии (вследствие воздействия на организм опухоли);

- при церебральной кахексии (при поражении головного мозга и гипофиза, в связи, с чем происходит нарушение усвоения питательных веществ);

- истощение на почве инфекции (чаще всего при хронических инфекционных заболеваниях, в связи с нарушением обмена веществ и нарушением всасывания в пищеварительном тракте).

Существуют следующие виды приспособительной реакции организма местная атрофия:

- атрофия от бездействия (в результате снижения функций органа, например атрофия мышц при переломе и обездвиживании конечности в гипсовой повязке);

- атрофия от недостаточности кровообращения (вследствие недостаточности питания органа из-за сужения снабжающих его артерий);

- атрофия от давления (сдавление органа опухолью, аневризмой вызывает постепенное уменьшение объема клеток паренхимы — в первую очередь из-за компрессии сосудов и нарушения питания);

- нейротическая атрофия (при поражении иннервирующих орган отделов нервной системы);

- атрофия от воздействия физических и химических факторов (неблагоприятное воздействие на клетки органа или ткани ионизирующего излучения, некоторых химических веществ, лекарственных средств и т. п.).

Причины возникновения компенсаторной паузы

После экстрасистолы желудочка наблюдается рефрактерный период, характеризующийся тем, что желудочек не реагирует на следующий импульс, исходящий из синуса. Это приводит к тому, что желудочек сокращается не после первого, а после второго импульса синуса. Бывают случаи, когда сердцебиение очень редкое, конец рефрактерного периода наблюдается после экстрасистолы и до очередного импульса синуса. Такие изменения в ритме сердца могут привести к отсутствию компенсаторной паузы.

Сердечный ритм бывает номотопный и гетеротопный. Их одновременное наличие у человека называется парасистолией, которая нередко может быть причиной появления компенсаторных пауз.

Еще одной причиной их появления может стать экстрасистолическая аллоритмия, которая представляет собой серьезную патологию, связанную с нарушениями функции кровообращения и сердечного ритма.

2 Профилактическая функция

Профилактическая

функция. В широком смысле профилактика

в здравоохранении рассматривается как

общегосударственная задача предупреждения

заболеваний, требующая координации

информационной, просветительской работы

среди населения, создания технологий

широкомасштабных мер оздоровления,

диагностики и контроля за состоянием

здоровья и т. п.

Для всех инвалидов

без исключения в целях борьбы с негативными

последствиями гиподинамии профилактическая

функция заключается в очевидной

целесообразности всех доступных видов

двигательной активности, а также

гигиенических и природных факторов

закаливания организма и внедрения их

в повседневную жизнь. Разъяснительная

работа касается соблюдения двигательного

режима, отдыха и рационального питания,

сохранения и формирования осанки,

ликвидации вредных привычек и д. р.

В условиях стационара

профилактическая функция ЛФК направлена

на предупреждение осложнений, обусловленных

малоподвижным или ограниченным

двигательным режимом, а так же на

сдерживание возможных вторичных

отклонений в системах организма.

Перспективным, но малоизученным средством

профилактики состояний фрустрации,

депрессии являются экстремальные виды

двигательной активности.

Компенсация – психологическая защита

Принцип компенсации лежит в базе нашей психики – она пытается возместить то, чего нам очень сильно не хватает. Множество людей, думая, что проживают свою настоящую жизнь, на деле живут в попытках добыть некое признание и одобрение окружающих, чтобы ощущать себя важными, нужными и значимыми.

Для любого принципиально важно чувствовать себя полноценно и наполненно. И соцсети являются тому демонстрацией

Непрестанное нахождение в сети, записи о местонахождении в интересных местах, только удачные фотографии себя, статусных товаров и даже еды – словно крик о помощи, своеобразное «примите меня», «поймите меня», «полюбите меня». Мы видим бизнесменов, которые достигают огромных целей, кладут жизнь к тому, чтобы просто получить одобрение. Практически каждый достигнувший успеха движим внутренней силой. Внутри себя человек воспринимает себя неполноценным, что, включая механизм компенсации, он пытается возместить, доказать прежде самому себе – с ним все хорошо. Получая одобрение окружающих – он утверждается в себе. А не получая – испытывает огромный дискомфорт и стресс. Однако невозможно получать всегда лишь одобрение, будут те, кто оказались всегда на большей высоте. Также человек, отчаянно пытающийся компенсировать и получать высокую оценку окружающих – становится заложником льстецов, испытывает сложности в построении подлинных, бескорыстных дружеских и любовных отношений.

Уже в детстве мы свыкаемся с оценками окружающих, принимая их за объективные. Первые травматичные, шоковые ситуации, когда ребенок принял позицию, что с ним что-то обстоит не так, чаще забываются, и впоследствии при каждом последующем повторении негативной оценки человек лишь утверждается в своей неполноценности. А поскольку осуждают, принимают решение, хорош ли он, окружающие, то и формируется четкое ощущение, что получить одобрение можно лишь от них. И он тратит жизнь на то, чтобы произвести нужное впечатление, понравиться. Он может заниматься делом и даже преуспеть, но оно не будет делом его жизни, такая личность может всю жизнь чувствовать, что проживает ненастоящую, искусственную жизнь.

Компенсация указывает на нашу травму, словно симптом помогает обнаружить болезнь. Поставив цель разобраться с корнем психологической неудовлетворенности, перестаньте стремиться получить одобрение окружающих, словно таблетку от чувства внутренней неполноценности, а обратитесь к ранним травмам, что заставили вас выбрать стратегию компенсации. И лишь затем выбирайте направление в жизни, дело, которое будет являться вашим внутренним призванием.

Мы в телеграм! Подписывайтесь и узнавайте о новых публикациях первыми!