Зефирный эксперимент. как это было?

Содержание:

- Гипотезы

- Что показал эксперимент?

- Склонность оказывать помощь не связана с религиозностью

- Зефирный тест Мишела. Зефирный тест: как предсказать будущее ребёнка

- Дальнейшая судьба участников

- Условия проведения и ход эксперимента

- Новое исследование 2018 года

- Последующие исследования

- Последующие исследования

- Особенности формирования воли у детей 4-5 лет

- Дальнейшая судьба участников

- Примеры маршмэллоу-хаков:

- Процедура эксперимента

- Критика зефирного теста. Результаты знаменитого стэнфордского психологического эксперимента с зефирками опровергнуты

Гипотезы

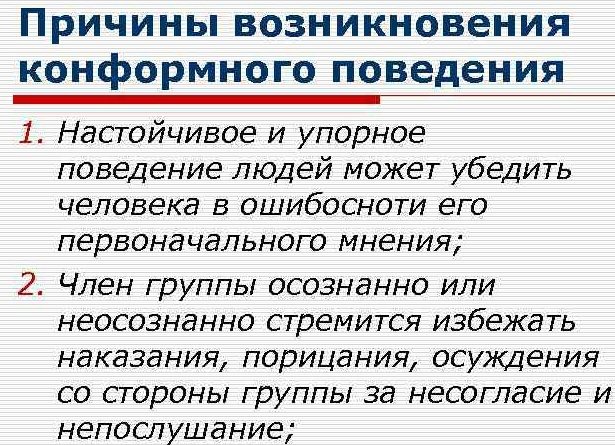

Джон Дарли и Дэниел Батсон выдвинули следующие гипотезы, которые необходимо было проверить:

- Люди, размышлявшие на религиозные и этические темы в то время, когда потребовалась их помощь, будут не более предрасположены к оказанию помощи, чем люди, думавшие о чем-либо другом.

- Если люди спешат, когда они столкнулись с ситуацией, в которой требуется их помощь, то они будут менее склонны предложить помощь, чем люди, которые никуда не спешат.

- Люди с религиозностью такого же типа, как религиозность самарянина (религиозные нормы являются самоценными, выполнение религиозных норм происходит как реакция на повседневную жизнь, духовный поиск), будут помогать чаще, чем люди с религиозностью такого типа, как у священника и левита (религиозные нормы выполняются ради вознаграждения).

Дарли и Батсон рассуждали таким образом: можно предположить, что священник и левит, будучи глубоко религиозными по своим убеждениям и участниками богослужений по роду своей деятельности, по дороге думали на религиозные темы и, возможно, торопились на службу и другие важные встречи, связанные с их общественной деятельностью.

Самаритянин же, будучи не столь религиозным и занятым, был в гораздо меньшей степени поглощен мыслями о предстоящих встречах, его ждали гораздо меньше людей, и он не так торопился, поэтому мог заметить нуждавшегося в помощи. Кроме того, авторы рассуждают о типах религиозности: искренней, идущей «от сердца», и «профессиональной», которая могла иметь место у служителей культа. Самаритянин действует спонтанно, а не из религиозных соображений, поступает согласно своему внутреннему душевному порыву.

Что показал эксперимент?

Из эксперимента следует совершенно однозначный вывод: занятые и не занятые религиозными мыслями люди одинаково склонны оказывать помощь попавшим в беду. А вот спешка довольно существенно влияет на стремление оказывать помощь пострадавшим.

Значимость норм оказания помощи, подкрепленная притчей о добром самаритянине, казалось бы, должна была сильнее повлиять на поведение испытуемых. Но статистически значимого влияния не было, к удивлению самих экспериментаторов. Значит ли это, что постоянная спешка, привычная для современного общества, привела к снижению этических норм? И люди, зная, что кому-то нужна помощь, сознательно игнорируют его?

Экспериментаторы считают, что нет, так как у спешащего человека происходит некоторое замедление интерпретаций увиденного либо эмпатических реакций на ситуацию. Это так называемое «сужение когнитивной карты», описанное еще У. Толменом. То есть, испытуемые видели жертву, но вовремя не осознали, что ей нужна помощь, и не восприняли увиденную ситуацию как случай, где нужно принимать этическое решение.

Другие же испытуемые успели это осознать и оказались перед сложным выбором: помочь внезапно встреченному человеку или выполнить свой долг перед экспериментатором, который уже ждал в другом здании. Это сложный внутренний конфликт, который, однако, нельзя назвать черствостью. Экспериментаторы отмечали, что некоторые испытуемые были взволнованы из-за того, что им пришлось принять такое решение.

Склонность оказывать помощь не связана с религиозностью

Ученые выяснили, что склонность оказывать помощь нуждающимся в ней никак не связана с религиозностью человека. А вот с занятостью и нехваткой времени — да. Так что в определенной ситуации и религиозный, и неверующий человек могут не заметить, что кто-то попал в беду, спеша по своим делам. Спешили ли на самом деле герои притчи о добром самаритянине? Этого мы никогда не узнаем точно, как и то, были ли черствыми священник и левит, испытали ли они внутренний конфликт.

От этого поступок самаритянина не становится менее значимым, но два других персонажа уже выглядят не столь отталкивающе, как могло бы показаться вначале. Хотя, если перечитать притчу, там явно сказано, что они заметили несчастного: «По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Так что о невнимательности из-за спешки здесь речь не идет.

Таким образом, при оценке поведения людей лучше избегать стереотипов, особенно при недостатке данных о ситуации. Опираясь только на факты и не поддаваясь эмоциям, можно легко избежать манипуляций сознанием с помощью специально созданных для этого историй. Когда-то это были притчи, а сейчас это может быть любой громкий случай, попавший в средства массовой информации. Также не стоит забывать о том, что вне наших этических и религиозных убеждений мы прежде всего биологические существа со своими физическими ограничениями.

Список использованной литературы:

- 1. John М. Darley, С. Daniel Batson. «From Jerusalem to Jericho»: A Study of Situational and Dispositional Variables in Helping Behavior. — Journal of Personality and Social Psychology, 1973, 27. P. 100-108. Приводится по изданию: Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. С. 457-469.

- 2. Дэниел Бэтсон — биография и профессиональная деятельность Дэниела Батсона. — http://ru.knowledgr.com/02046338/

- 3. Дэниела Батсон http://batson.socialpsychology.org/ — персональная страница, перечень публикаций

Редактор: Чекардина Елизавета Юрьевна

- Писать или не писать? – вот в чем вопрос https://psychosearch.ru/7reasonstowrite

- Как стать партнером журнала ПсихоПоиск? https://psychosearch.ru/onas

- Несколько способов поддержать ПсихоПоиск https://psychosearch.ru/donate

Зефирный тест Мишела. Зефирный тест: как предсказать будущее ребёнка

Наверняка вы замечали детей, нетерпеливо ёрзающих на стульях в очереди, или тех, кто каждые две секунды задаёт вопрос «А долго ещё?».

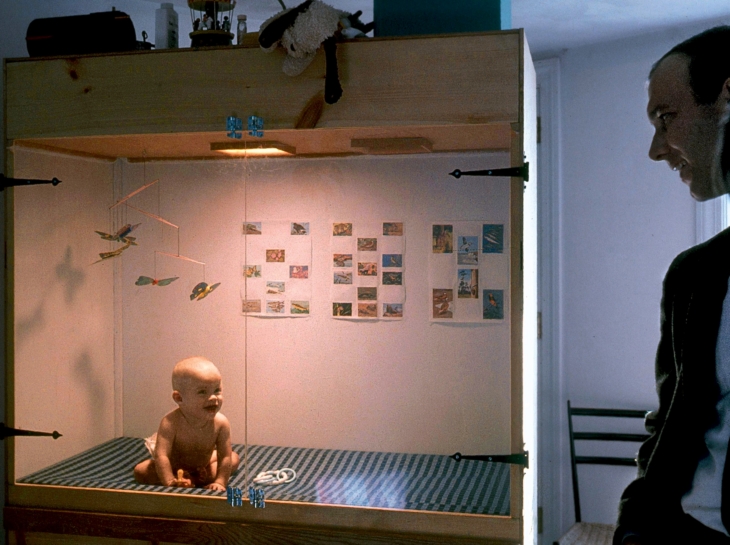

В 1960–1970-х годах Стэнфордский психолог Уолтер Мишель вместе с коллегой исследовали интересный вопрос: в каком возрасте дети становятся способны к самоконтролю — например, могут спокойно подождать обещанного.

Умение сдержать собственное нетерпение и сиюминутное желание получить какой-нибудь результат свидетельствует о способности контролировать своё поведение. Чтобы выяснить, насколько маленькие дети способны к самоконтролю, исследователи провели серию знаменитых «зефирных тестов» (Marshmellow Test).

Один зефир сейчас или два, но позже?

Детям от четырёх до шести лет экспериментаторы предлагали такую сделку: ставили перед ними тарелку с одним зефиром-маршмеллоу (на его месте могла быть другая сладость). Прежде чем обрадованный ребёнок хватался за угощение, экспериментатор делал соблазнительное предложение: не есть зефир сейчас, а подождать 15 минут и получить уже два зефира. После этого ведущий эксперимента удалялся, оставив ребёнка наедине с соблазном — просто пустая комната, ребёнок и тарелка. Никаких отвлекающих факторов.

Как вели себя дети?

Одни дети (их меньшинство) хватали зефир сразу, как только экспериментатор выходил из комнаты. По поведению остальных детей было заметно, насколько сложно им даются попытки сдержать себя — они нетерпеливо болтали ногами, нервно теребили одежду и волосы, в сердцах отворачивались от тарелки и закрывали руками глаза, трогали зефир пальцем и нежно поглаживали его. Треть из этих героев смогла достойно выдержать испытание и дождаться двойной порции зефира.

Эксперимент на этом не закончился: в течение последующих 40 лет психологи наблюдали за детьми-участниками «зефирного теста» и оценивали их социально-эмоциональные навыки, академическую успеваемость, психологическое и физическое здоровье и другие критерии, которые могли бы свидетельствовать о жизненном благополучии. Выяснилось, что те, кто смогли в детстве продержаться до конца эксперимента и получить два зефира, показывают более высокие результаты и в целом их можно считать более успешными в жизни. Видимо, их способность к самоконтролю сформировалась в нужный возрастной период и позволила им адекватно воспринимать различные жизненные препятствия, удачи и неудачи.

Через 40 лет ученые продолжили это исследование с группой из 60 участников, которым ныне за 40 лет. Авторы исследования, проведенного под руководством профессора психобиологии Б.Дж. Кейси из Университета Корнуэлла, хотели выяснить, продемонстрируют ли люди, не сумевшие в детстве дождаться вознаграждения, неспособность к самоконтролю во взрослом возрасте.

Испытуемым показывали изображения людей на экране компьютера, и они должны были выполнять определенные задания, нажимая на кнопку. Те, кто продемонстрировал нехватку силы воли в детстве, и во взрослом возрасте справились с заданием хуже, так как отвлекались на картинки.

Во время эксперимента ученые сканировали мозг испытуемых и пришли к выводу, что люди с более развитой силой воли демонстрировали больше активности в префронтальной коре головного мозга, которая отвечает, в частности, за контроль импульсов и поведения. В то же время люди с менее развитой силой воли продемонстрировали большую активность в зоне мозга, отвечающей за удовольствие и желание, особенно когда они рассматривали улыбающиеся лица на картинках.

Дальнейшая судьба участников

На самом деле, Уолтер Мишел вовсе не планировал растягивать свой эксперимент на десятилетия. Но все сложилось иначе.

Его дочери, которые учились вместе с участниками зефирного текста, часто рассказывали отцу о делах в школе и об успехах своих одноклассников. Вот тут ученый и заподозрил неладное.

Он поговорил с родителями своих бывших подопечных и узнал кое-что интересное. Например, что дети, которые успешно прошли «испытание сладостями», учились лучше других. Они были более внимательны, дисциплинированы и усидчивы. А те, кто в свое время съели злосчастную зефирину, большими успехами похвастаться, увы, не могли.

— Хм! — сказал ученый и решил проверять участников эксперимента каждые десять лет.

Прошло какое-то время и его подопечные начали сдавать SAT — что-то вроде нашего ЕГЭ. Тенденция по-прежнему сохранялась: те, кто когда-то дождались двух зефирок, в среднем набрали больше баллов.

Но и через десять лет, когда дети стали взрослыми дядями и тетями, «зефирная карма» все так же влияла на их жизнь. Выяснилось, что поедатели зефира чаще страдали ожирением, чем их более терпеливые товарищи. Вдобавок ко всему, они чаще приобретали вредные привычки, чаще глотали антидепрессанты и значительно хуже продвигались по карьерной лестнице.

Уже в XXI веке появилась возможность исследовать участников эксперимента еще раз, но уже с помощью МРТ. У тех, кто когда-то благополучно справился с зефирным тестом, префронтальная кора оказалась более активной. Впрочем, ученые подозревали это с самого начала.

Мишел решил проверить результаты и провел несколько экспериментов с другими детьми. Испытуемые были разных национальностей, из разных городов и социальных групп. Но картина оставалась прежней: прошедшие зефирный тест и в дальнейшей жизни демонстрировали способности к самоконтролю.

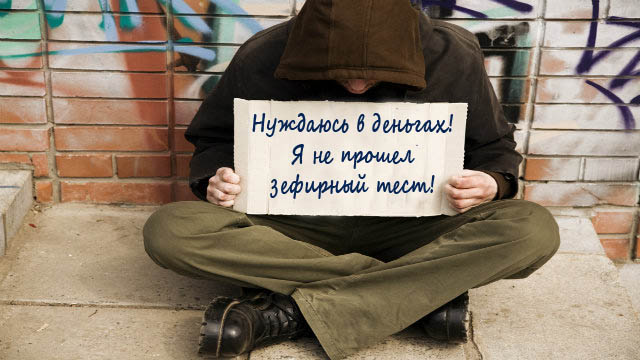

Значит ли все это, что «судьба человека предопределена» и он уже ничего изменить не сможет? Например, авторы статьи на одном популярном сайте делают такой мрачный вывод:

Cам Мишел с такими выводами категорически не согласен. Во-первых, среди участников экспериментов были и те, чья способность к самоконтролю со временем значительно изменилась.

Во-вторых, ученый утверждает, что наша сила воли зависит не только от набора генов. В равной степени она формируется воспитанием и той средой, в которой живет человек. И, конечно же, нельзя забывать о способности людей сознательно работать над собой и своими привычками.

Наш мозг обладает одним удивительным качеством – нейропластичностью. Он не просто пассивно «валяется» в черепной коробке. Нет, наш мозг непрерывно учится, меняется и перестраивается всякий раз, когда мы получаем новый опыт. И это значит, что каждый человек способен изменить свои личные качества и все-таки научиться бороться с любыми искушениями.

А о том, как именно этому научиться, мы поговорим в следующей статье.

Xren.su

Условия проведения и ход эксперимента

Исследование проводилось на нескольких десятках детей в возрасте 4 – 5 лет, воспитывавшихся в дошкольном учреждении при университете. Всё это были дети сотрудников университета. Условия опыта были очень просты. Всем детям раздавались небольшие угощения – обычно это были маленькие зефирки (или печенья), откуда и название эксперимента. Ребёнок мог съесть свой зефир сразу, а мог подождать несколько минут, и тогда он получит вторую.

Мишел уходил в другую комнату и наблюдал за поведением детей. Некоторые из них съели свой зефир сразу, но таких было мало. Остальные пытались отвлечь себя чем-нибудь: кто-то отворачивался или закрывал глаза, кто-то теребил волосы или игра со своим зефиром, как с игрушкой. Ждать все пятнадцать минут и получить дополнительное угощение смогла треть всех испытуемых. Большинство из тех, кто смог дождаться дополнительного лакомства, были самыми старшими из детей.

Этот первоначальный эксперимент, однако, возник не на пустом месте. Ранее Мишел проводил похожее исследование на острове Тринидад, где проживали представители двух разных народов: афроамериканцы и индийцы. У каждого народа были свои стереотипы, касающиеся другого народа: каждый считал, что его соседи менее рассудительны, способны к самоконтролю, не умеют хорошо проводить время. Мишел собрал в местной школе детей из обеих этнических групп и предложил каждому на выбор: либо дешёвую конфету, но сейчас, либо дорогую, но через неделю.

Оказалось, что индийские дети были более способны на отсрочку удовольствия, чем африканские. При этом экономическое положение семей не имело решающего значения, однако его имело наличие в семье отца: чаще всего сдерживать желание могли дети из полных семей.

Но вернёмся к стэнфордскому исследованию. Мишел собрал данные всех испытуемых и наблюдал за ними в течение сорока лет. Оказалось, что те из них, которые во время эксперимента смогли отсрочить удовольствие, в школьные годы показывали лучшую успеваемость и более высокий интеллектуальный уровень (в частности, они более успешно сдавали выпускные тестовые экзамены в школе), впоследствии они получали более качественное образование и устраивались на более престижную работу, благодаря чему имели более высокий доход.

В одном из последующих экспериментов испытуемые, которые в первый раз показали самые низкие результаты, то есть съели зефир сразу, прошли новое испытание. В нём им показывали ряд счастливых и страшных лиц, а они должны были нажимать на кнопку, если увидят определённое, заранее условленное лицо. Однако они предпочитали нажимать на кнопку тогда, когда видят счастливое лицо, а не то, которое им предложили инструкторы. Этот эксперимент показал, что даже спустя годы эти люди не научились откладывать удовольствие на потом.

В 2011 году было проведено даже томографическое исследование мозга у испытуемых, которые к тому времени достигли среднего возраста. Оно показало, что у тех, кто в первом эксперименте был способен отсрочить удовольствие, были сильнее развиты лобные доли головного мозга, ответственные за самоконтроль и пристрастия.

Новое исследование 2018 года

Новое исследование, опубликованное в конце мая 2018, бросает на всю эту концепцию тень сомнения. Исследователи – Тайлер Уоттс из Нью-Йоркского университета, Грег Данкан и Хоанан Куан из Калифорнийского университета в Ирвине – поменяли условия классического зефирного эксперимента, разработанные психологом из Стэнфорда Уолтером Мишелом в 1960-х.

Уоттс с коллегами скептически отнеслись к выводам Мишела. Оригинальные результаты базировались на выборке из менее чем 90 детей, обучавшихся в дошкольном учреждении в кампусе Стэнфорда. Уоттс с коллегами внесли важные изменения в условия эксперимента: они использовали гораздо большую выборку, более 900 детей, которая была также и более репрезентативной для населения, в плане расы, этнической принадлежности и образования родителей.

Также при анализе результатов исследователи принимали во внимание такие параметры, как доход семьи. Это могло повлиять на способность ребёнка откладывать вознаграждение и на его успех в долгосрочной перспективе

В итоге исследование пришло к ограниченному подтверждению идеи о том, что способность откладывать вознаграждение приводит к успешному будущему. Его результаты говорят о том, что способность подождать второй зефирки в основном определяется социальным и экономическим окружением ребёнка – и именно это окружение, по мнению исследователей, а не способность откладывать вознаграждение, стоит за успехом ребёнка в долгосрочной перспективе.

Заключение

Я бы не согласился с тем, что в 2018 году исследователям удалось опровергнуть эксперимент из 60-х. Второе исследование, в действительности не противоречит первому, а просто дополняет сделанные ранее выводы. Тем более, что сейчас еще только 2019 год и отследить будущее этих детей, как это было сделано Мишелом в его лонгитюдном исследовании, невозможно.

https://youtube.com/watch?v=hb41ow8y1RU

Другие статьи из этой серии:

Дмитрий Сениченков

Основатель проекта Art Of Balance, майндфулнесс коуч, психолог, популяризатор созерцательной науки

«То, что ты практикуешь, становится сильнее».

Последующие исследования

В последующих исследованиях Мишель обнаружил неожиданные корреляции между результатами зефирного теста и жизненными успехами детей много лет спустя. Первое контрольное исследование в 1988 году показало, что «дети дошкольного возраста, которые были способны растянуть удовольствие подольше, были описаны более чем через 10 лет спустя своими родителями, как подростки, которые были значительно более компетентными».

Второе контрольное исследование, в 1990 году, показало, что способность отложить удовольствие также коррелирует с повышенным количеством SAT-баллов.

В 2011 году было проведено томографическое исследование мозга участников эксперимента, когда они достигли середины жизни. Основные различия между лицами с большим временем задержки и лиц с меньшим временем задержки в двух областях: в префронтальной коре (более активны у участников с большим временем задержки) и вентральный стриатум (области, «ответственной» за пристрастия), когда они пытались контролировать свою реакцию на заманчивые соблазны.

В 2018 году Тайлер Уоттс и другие опровергли эксперимент. Изначальный эксперимент был проведён на нескольких десятках детей сотрудников университета, Уоттс же провёл его на 900 детях с разделением по расе и доходу. К 20 годам влияние «силы воли» оказалось близким к статистической погрешности, при этом обнаружилась общая причина (англ.)русск. — достаток в семье, влиявший и на «силу воли», и на успешность. Дело в том, что для бедных «потом» могло никогда не наступить, для богатых же эта зефирка — незначительная награда, ведь дома их ждёт, например, мороженое.

Последующие исследования

В последующих исследованиях Mischel обнаружил неожиданные корреляции между результатами зефирного теста и жизненными успехами детей много лет спустя. Первое контрольное исследование в 1988 году показало, что «дети дошкольного возраста, которые были способны растянуть удовольствие подольше, были описаны более чем через 10 лет спустя своими родителями, как подростки, которые были значительно более компетентными».

Второе контрольное исследование, в 1990 году, показало, что способность отложить удовольствие также коррелирует с повышенным количеством SAT-баллов.

В 2011 году было проведено томографическое исследование мозга участников эксперимента, когда они достигли середины жизни. Основные различия между лицами с большим временем задержки и лиц с меньшим временем задержки в двух областях: в префронтальной коре (более активны у участников с большим временем задержки) и вентральный стриатум (области, «ответственной» за пристрастия), когда они пытались контролировать свою реакцию на заманчивые соблазны.

Особенности формирования воли у детей 4-5 лет

Формирование воли – это переход внешнего социального контроля к внутреннему самоконтролю личности. И. П. Павлов отмечал, что в процессах волевой регуляции принимает участие весь мозг целиком. Однако, особое значение имеет функциональный блок программирования, регулирования и контроля психической деятельности, который находится в лобных долях коры головного мозга. При повреждении этих долей наблюдается патологическое безволие — абулия .

Формирование воли у детей начинается еще в младенческом возрасте. Когда ребенок тянется за понравившейся игрушкой, он совершает волевой акт, направленный на достижение цели. По данным отечественных исследователей возрастной психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), у детей младшего дошкольного возраста постановка цели носит импульсивный характер и более связана с сиюминутными желаниями. Но чем ребенок старше, тем больше он способен ставить осознанные цели, важные не только для него, но и для окружающих. Например, старший дошкольник может сделать рисунок, чтобы порадовать маму на предстоящем празднике.

Мотивы детей дошкольного возраста могут сменять друг друга, подкрепляться друг другом или вступать в конфликт. В конце концов, один мотив становится ведущим и подчиняет себе другие. Но сильное эмоциональное побуждение способно быстро поменять расстановку приоритетов. Например, ребенок уже приучен здороваться со взрослыми, но забывает поздороваться с бабушкой, которая принесла ему подарок. Яркие эмоции определяют ведущий мотив в данной ситуации.

К старшему дошкольному возрасту ребенок уже способен осознавать борьбу мотивов и регулировать свои действия волевым усилием, то есть уже может отказываться от сиюминутного приятного действия, чтобы достичь чего-то более важного и избежать нежелательного. Поведение ребенка становится все более личностным, внеситуативным, теряет свою непосредственность

Так ребенок усваивает нравственные нормы .

Дальнейшая судьба участников

Дети, прошедшие зефирный тест, выросли. Эксперимент, наконец, завершился. Все эти годы исследователи наблюдали за участниками и выявили ту самую взаимосвязь между самоконтролем в детстве и успехом в дальнейшей жизни.

Участники, проявившие максимальную стойкость, успешно сдали итоговый тест по окончании школы. Уровень их IQ был на порядок выше по сравнению с остальными школьниками. Все это позволило им поступить в университеты и продолжить учиться.

Дети достигли успеха не только в сфере учебы. Участники зефирного эксперимента оказались менее подвержены зависимостям, вредным привычкам, эмоциональной нестабильности.

Те дети, которые не смогли удержаться и съели зефир, показали менее значительные результаты. Они средне или плохо сдавали итоговый тест и слабо учились. Ребята из их числа имели вредные привычки, некоторые из них проявляли признаки депрессии и не могли справиться со стрессом.

Примеры маршмэллоу-хаков:

- Поставьте будильник с голосом, который будет говорить вам «Вставай прямо сейчас, иначе через 45 минут транспорт будет забит». Так вы будете сразу слышать негативные последствия неправильного выбора.

- Поставьте напоминание о том, что в воскресенье вечером нужно приготовить обед на работу. Добавьте примечание «потрать сейчас немного времени на готовку – и ты будешь экономить всю неделю».

И все же иногда вы можете позволить себе получить мгновенную награду

Продуктивные люди понимают важность маршмэллоу-моментов и эффективность выбора в пользу двух кусочков лакомства. Но они также знают, что немного мгновенного удовольствия тоже не повредит

Материалы по теме:

Процедура эксперимента

Всем испытуемым, явившимся для участия в эксперименте, ассистент давал прочесть объяснение необходимости исследования, а затем выдавал задание: записать на магнитофон 3-5-минутную речь, которую нужно произнести, основываясь на предложенном тексте. Первый текст касался будущей карьеры, а второй представлял собой притчу о добром самаритянине. Испытуемый должен был сказать то, что он сам думает по поводу предложенного текста, но не пользоваться записью.

Ассистент на несколько минут оставлял студента наедине с текстом, а затем возвращался и пояснял, что, поскольку в этом здании мало места, для записи нужно будет пройти в другой корпус, и показывал дорогу. Затем вводилась переменная 2: спешка. Ассистент, взглянув на часы, говорил испытуемому, что ему лучше поторопиться, так как его уже ждут и он опаздывает.

Когда испытуемый проходил по дороге, «пострадавший» сидел у дверей дома, не двигаясь, в скрюченной позе, пару раз он кашлял и стонал. Если испытуемый останавливался и спрашивал, что случилось и не нужна ли помощь, то «пострадавший» объяснял, что страдает болезнью легких, все в порядке, у него есть таблетки и они только что были приняты. Поблагодарив студента, он отказывался от помощи. Если же испытуемый настаивал на том, чтобы помочь, то «пострадавший» позволял завести его в дом и благодарил.

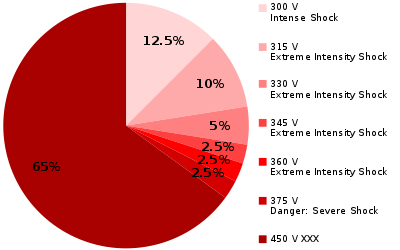

Оценку помощи проводил сам «пострадавший» по шкале от 0 до 5:

0 — испытуемый вообще не заметил, что «жертва», возможно, нуждается в помощи;

1 — испытуемый заметил пострадавшего и понял, что помощь нужна, но не предложил ее;

2 — заметил, но не остановился и помог косвенным способом (например, рассказал экспериментаторам о нуждающемся в помощи);

3 — остановился и спросил, нужна ли помощь;

4 — остановился и помог зайти в дом.

5 — отказался оставить жертву (через 3-5 минут) и настоял на том, чтобы отвести ее куда-либо в другое место, например, выпить кофе или в больницу.

После происшествия студент попадал во второе здание, где ему давалось время на подготовку и запись речи без свидетелей. Затем он получал опросник о личной и социальной этике, в который входили 3 основных вопроса: а) «Когда вы в последний раз видели человека, которому, возможно, требовалась помощь?», б) «Когда вы в последний раз останавливались, чтобы помочь кому-нибудь, нуждающемуся в этом?», в) «Приходилось ли вам помогать людям, попавшим в беду? Если да, то расскажите об этом вкратце». Эти данные собирались, чтобы уточнить, действительно ли испытуемые не заметили жертву и воспринимали ли они происшествие как ситуацию, где требуется помощь.

Затем испытуемому рассказывали об истинном смысле эксперимента, объясняя причины обмана и его необходимость, обсуждали реакцию испытуемого на «жертву» и в целом на эксперимент. Авторы утверждают, что все испытуемые поняли необходимость эксперимента и никто из них не был возмущен. Вероятно, это делалось, чтобы соблюсти этичность эксперимента.

Критика зефирного теста. Результаты знаменитого стэнфордского психологического эксперимента с зефирками опровергнуты

Результаты эксперимента с зефирками были опровергнуты.

Согласно результатам зефиркового эксперимента (также известного как эксперимент Маршмеллоу, от англ. marshmallow — зефир), трёхлетние дети, которые выбирают отложенное, но большее вознаграждение, показывают в дальнейшей жизни лучшие результаты, чем дети, которые выбирают меньшее вознаграждение сейчас. В недавних исследованиях было показано, что эта гипотеза, считавшаяся верной долгое время, неверна.

Ребёнок трёх лет сидит за столом, перед ним на тарелке лежит одна зефирка. Ему говорят: «Если ты подождёшь 15 минут и не съешь эту зефирку, мы дадим тебе ещё одну». Примерно так проходит эксперимент, описанный стэнфордским учёным Вальтером Мишелем (Walter Mischel). Учёный долгое время (с 1960-х до 1990-х) наблюдал детей-участников эксперимента. Он пришёл к выводу, что дети, которые могли «отложить» удовольствие, потом в жизни показывали лучшие результаты — лучше сдавали образовательные тесты, устраивались на работу с большей зарплатой.

Такой результат поражает воображение. Однако не расстраивайтесь, если ваш ребёнок в три года сразу съедает первую зефирку и не дожидается второй, — результаты эксперимента в недавнем его повторе были опровергнуты.

Учёные из Нью-Йоркского университета (New York University, NYU) резонно засомневались в валидности результатов Мишеля: у него была очень небольшая выборка, 90 детей, и многие ходили в детский сад при Стэнфордском университете (Stanford University). Тайлер Уоттс (Tyler Watts) и коллеги решили взять 900 детей из разных социальных групп. Они руководствовались критериями этничности, расы, образования родителей и достатка семьи и пришли к выводу, что способность откладывать удовольствие на потом коррелирует с уровнем доходов семьи: чем он больше — тем более охотно дети соглашались подождать. Также было доказано, что внутригрупповая разница не имеет значения: даже если ребёнок из богатой семьи решил съесть зефирку сразу, у него будет примерно такая же вероятность преуспеть в жизни, как и у тех, кто её не съел. И наоборот, если ребёнок из бедной семьи откладывал поедание зефирки на потом, то у него будет в среднем не больше шансов, чем у других людей из группы, показывать хорошие результаты.

Стоит отметить, что как «хорошие результаты», так и уровень достатка и образованности семьи измерялись согласно формальным социологическим критериям. Чтобы оценить родителей, исследователи смотрели, как те реагируют на поведение ребёнка, сколько книг или гаджетов у них в доме, сколько они зарабатывают и на какой должности работают. Чтобы оценить успех детей, использовались их результаты образовательных тестов, уровень полученного потом образования.

Причин, почему дети из бедных семей показывают видимость слабой силы воли, может быть несколько, но главная заключается в том, что у них нет уверенности в словах взрослых и в стабильности жизни вообще. Когда мама обещает завтра купить какую-то вкусную вещь ребёнку, у неё может завтра не быть на это денег, — и ребёнок будет обманут. Поэтому довольно логичным выглядит его стремление съесть сейчас то, что есть, — может быть через 15 минут зефирку просто уберут со стола, а не дадут вторую, вопреки обещанию.

Почему дети из богатых семей показывают в среднем лучшую силу воли? Они ничем не рискуют, так как дома их ждёт пакет зефирок или что-то другое вкусное, поэтому они соглашаются на правила игры. Но есть ещё одно интересное наблюдение. Не очень состоятельные родители более склонны к небольшим вознаграждениям — они чаще покупают сладости и потакают сиюминутным желаниям детей, потому что они не могут позволить потакать их более затратным «хотелкам»

Когда ребёнок говорит «я хочу поехать в Диснейленд», можно отвлечь его внимание покупкой конфеты. Богатые же родители купят ребёнку билет в Диснейленд вместо конфеты, и он будет ждать этой поездки

Маленькие вознаграждения делают жизнь более выносимой. Как говорит другое исследование, даже когда у подростков из бедных семей нет денег на еду и надо много работать, чтобы эти деньги заработать, они часто покупают новую одежду, краску для волос и т. д. Это позволяет чувствовать себя лучше уже сейчас.

Эксперимент с зефирками не один не прошёл проверку временем , и, возможно, мы можем говорить о кризисе повторения психологических экспериментов.