Эксперимент вселенная 25 (мышиный рай) как отражение современного обществатва (7 фото)

Содержание:

- Комментарии

- Новый опыт

- Библиография

- Ход эксперимента

- Эксперименты с мышами[править | править код]

- Библиография

- Вашингтон

- Описание эксперимента Вселенная-25

- Финальная стадия

- Приёмники инфразвука. (Часть третья)

- Авторы

- На арене «красавцы»

- «Красавчики» и конец света

- Эксперименты с мышами

- Библиография

- Эксперименты с мышами

- Выводы Джона Кэлхуна по результату эксперимента

Комментарии

Новый опыт

Понимая, что на стадии вымирания проект завершается, Джон решил провести ещё одно исследование.

Он изъял из мышиного рая несколько особей из разных групп, то есть и «красивых», и «отшельников» и сильных независимых самок, после чего переселил их в новую искусственно созданную среду, ничуть не хуже предыдущей.

У них была масса свободной территории, опять-таки, еды и воды, но ни одна мышь не проявила интерес к размножению, созданию новой иерархии, социальной структуры. Они просто продолжили жить так, как и раньше, покинув этот мир своей смертью.

Кэлхун поделился своим видением полученных результатов. Дело в том, что еще в первом баке у молодых грызунов был сломлен дух, что и привело к отсутствию мотивации достигать вершин, улучшать своё социальное положение и развиваться в принципе.

А, как вы сами понимаете, после смерти духовной животное не будет бороться за «место под солнцем», стремясь продлить своё существование. Соответственно, биологическая смерть в таком случае наступает стремительней.

Библиография

Книги

- Calhoun, John. Crowding and Social Behavior in Animals. — Anchor Books, 1947—1948.

- Calhoun, John. Environment and Population: Problems and Adaptation: An Experimental Book Integrating Statements by 162 Contributors. — Praeger, 1983. — P. 486. — ISBN 0-275-90955-7.

Статьи

- Calhoun, John. The Study of Wild Animals under Controlled Conditions // Annals of the New York Academy of Sciences. — 1950. — Vol. 51. — P. 113–22.

- Calhoun, John. A Behavioral Sink // Roots of Behavior / ed. by Eugene L. Bliss. — New York : Harper & Brothers, 1962. — Ch. 22.

- Calhoun, John. Population density and social pathology // Scientific American. — 1962. — Vol. 206, no. 2. — P. 139–148. — PMID .

- Calhoun, John. Plight of the Ik and Kaiadilt is seen as a chilling possible end for Man // Smithsonian Magazine. — 1972. — Vol. 3. — P. 27–32.

Ход эксперимента

Кэлхун и его помощники построили бак величиной два на два метра. Температура внутри всегда поддерживалась на максимально комфортном для мышей уровне — 20 градусов. Гордостью экспериментаторов была система снабжения, которая была настолько продуманной, что могла одновременно кормить и поить 9,5 тыс. мышей — и ни один грызун не испытывал бы дискомфорта.

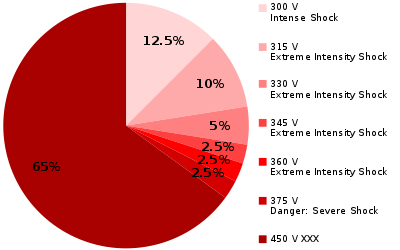

Первыми жителями мышиного Эдема стали четыре пары совершенно здоровых, сильных белых мышек. Грызуны быстро освоились, осознали всю прелесть проживания в раю и начали размножаться усиленными темпами. Количество жителей Эдема начало стремительно расти. С момента начала эксперимента каждые 55 дней количество мышей в баке удваивалось, однако, на 315 день темпы прироста популяции значительно снизились.

К этому моменту в Эдеме находилось уже порядка 600 мышей. В мышиной «Вселенной» сформировались уникальные особенности жизнедеятельности. Пространства стало меньше, что привело к появлению иерархии и некоего подобия социальной жизни.

В баке появились «отверженные» — мыши, которых общество не приняло. Этих бедолаг кусали, избивали, их шкурки были покрыты кровоточащими ранами. В основном отверженными были молодые мыши, не сумевшие найти своего места в обществе мышиного Эдема.

Проблема была в том, что в условиях полного обеспечения продовольствием, отсутствия хищников и болезней, мыши не только активно плодились, но и жили гораздо дольше своего репродуктивного периода. В итоге матерые старики направляли агрессию на молодежь, еще не готовую дать отпор. Избитые молодые самцы теряли «мужественность», не умели защищать самок и проявлять необходимую для этого социальную агрессию.

Начались проблемы и среди самок. Из-за пассивности самцов мышки становились нервными, беспокойными, агрессивными. И почему-то свою агрессию они стали направлять на собственных детей. В колонии стали вполне обыденными случаи убийства матерью своих детенышей. Самки, убившие потомство, становились отшельницами, отказывались от дальнейшего размножения. Рождаемость в «раю» и смертность детенышей стали расти стремительными темпами.

Скоро Эдем перешел к последней стадии своего существования. Эта стадия была ознаменована появлением новой разновидности мышей, которых Кэлхун назвал «красивые». Это были самцы, которые не проявляли ни малейшего интереса к спариванию с самками и борьбе за территорию. Каста «красивых» предпочитала иную жизнь — еду, питье, сон и уход за шкуркой. Конфликтов, выполнения каких-то общественно-социальных функций красивые всячески избегали.

Вскоре в баке подавляющее большинство самцов стали «красивыми». Они сидели на верхних ярусах бака, ели, пили и облизывали свои шкурки. В этот момент среди мышей распространился и гомосексуализм.

Последняя стадия ознаменовалась трагическими цифрами — смертность детенышей составляла 100%, самки в Эдеме практически не беременели, а вскоре количество беременностей достигло нуля.

В мышином «раю» процветало насилие, жестокость, гомосексуализм и каннибализм при наличии избыточного количества пищи и воды. Самки, которым случалось рождать детенышей, практически сразу их убивали.

Спустя 1780 дней после начала эксперимента, скончался последний житель мышиного «Эдема».

Эксперименты с мышами[править | править код]

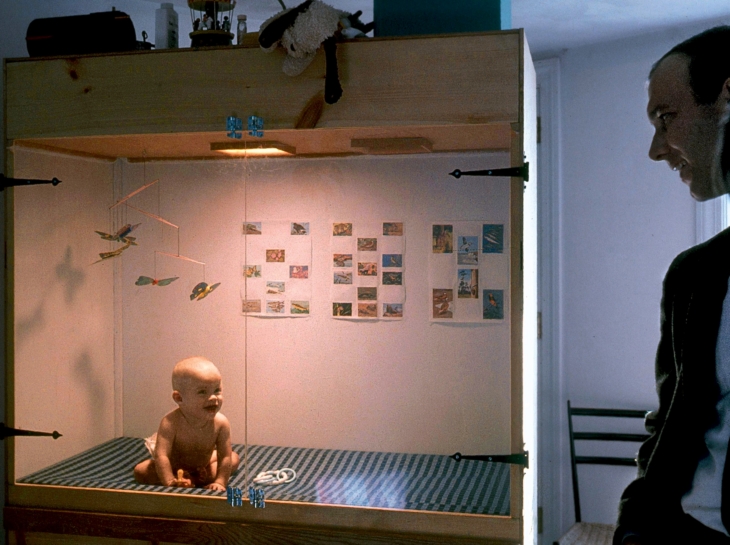

Кэлхун внутри полигона для экспериментов с мышами, 1970 год

Период освоения территории первыми четырьмя парами мышей Кэлхун назвал стадией А. Стадия B началась с момента рождения первых детёнышей. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в идеальных условиях — число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента темп роста популяции значительно замедлился, и численность мышей удваивалась каждые 145 дней. Началась третья стадия (C) эксперимента. В этот момент в баке проживало 620 мышей, и сформировалась определённая социальная иерархия. Появилась категория молодых самцов, не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии в колониях по периметру загона и изгнанных в центр бака. Отличить группу «отверженных» можно было по искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов. После изгнания самцы ломались психологически, характеризовались пассивностью либо чрезмерной агрессивностью с нападением на любых других мышей. Беременные самки становились менее защищёнными от случайных атак. В итоге они сами стали проявлять агрессию, именно они — а не самцы — стали активно защищать свою территорию, при этом агрессия проявлялась по отношению и к своим детям. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней.

На симпозиуме «Человек и его место в природе» в 1972 году доклад Кэлхуна подвергся критике:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BB%D1%85%D1%83%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)#cite_note-squared-1″ rel=»nofollow»>

Нет сведений о происхождении первых 8 мышей, которые дали начало всей популяции. В частности, не было проверено, не являются ли они близнецами братьями и сёстрами из одного помёта. Близкородственные связи могли оказать самое негативное влияние на все дальнейшие поколения мышей.

Температура в загоне могла достигать +32 градусов, что неблагоприятно для мышей.

Загон чистился раз в 1–2 месяца, то есть большую часть времени мыши проводили в помещении, загрязнённом фекалиями, мочой, трупами и остатками еды.

Нет точного описания методов подсчёта мышей. Оценки численности даны приблизительно.

На последней стадии Кэлхун описывает появление группы «мышей-красавчиков» (мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку…), отмечая такое поведение как аномальное, однако не ясен возраст этих мышей. Указано однако, что средний возраст мышей на последней стадии составлял 770 дней. К этому времени репродуктивный период у самцов давно завершён, и описанное поведение является для них нормальным.

Причины смертей и бесплодия самок не были достаточно исследованы. Загон не был защищён от попадания каких-либо инфекций, которые могли повлиять на смертность и репродуктивную функцию.

Неверен вывод о том, что чем больше численность популяции, тем сильнее тенденция к её деградации. Кэлхун ставил основной задачей исследование поведения мышей в условиях перенаселённости: у мышей был неограниченный доступ к еде и воде, но территория, которая является не менее важным фактором для нормального существования, была урезана до минимума. Когда территория не ограничена, рост популяции в идеальных условиях может продолжаться практически бесконечно без социальных и генетических последствий (примером тому может бытьдемографический взрыв популяции кроликов в Австралии).

Библиография

Книги

- Calhoun, John. Crowding and Social Behavior in Animals. — Anchor Books, 1947—1948.

- Calhoun, John. Environment and Population: Problems and Adaptation: An Experimental Book Integrating Statements by 162 Contributors. — Praeger, 1983. — P. 486. — ISBN 0-275-90955-7.

Статьи

- Calhoun, John. The Study of Wild Animals under Controlled Conditions // Annals of the New York Academy of Sciences. — 1950. — Vol. 51. — P. 113–22.

- Calhoun, John. A Behavioral Sink // Roots of Behavior / ed. by Eugene L. Bliss. — New York : Harper & Brothers, 1962. — Ch. 22.

- Calhoun, John. Population density and social pathology // Scientific American. — 1962. — Vol. 206, no. 2. — P. 139–148. — PMID .

- Calhoun, John. Plight of the Ik and Kaiadilt is seen as a chilling possible end for Man // Smithsonian Magazine. — 1972. — Vol. 3. — P. 27–32.

Вашингтон

Власти американской столицы, жители которой страдают от крыс, также приняли решение взять на вооружение по борьбе с грызунами сухой лед.

Руководитель столичного управления по борьбе с грызунами Джерард Браун рассказал, что твердая форма диоксида углерода (углекислого газа) не заменит, а дополнит эффект от отравы, которую используют коммунальные службы города.

«Сухой лед станет еще одним средством в нашем комплексе мер», — отметил Браун, который занимается борьбой с крысами в городе на протяжении последних 30 лет.

Отмечается, что количество жалоб жителей американской столицы на распространившихся на улицах крыс стало рекордным за последние четыре года. Эксперты выделяют четыре причины роста популяции грызунов.

Во-первых, население столицы увеличивается, а вместе с ним растут объемы мусора, в котором любят жить крысы. Во- вторых, открывается все больше ресторанов и баров, что в свою очередь также увеличивает количество мусора.

В-третьих, последние зимы в Вашингтоне были довольно мягкими, а значит, не так много грызунов погибло от низких температур. И, в-четвертых, строительные и ремонтные работы в городе привели к разрушению подземных крысиных нор, что вынудило животных чаще вылезать наружу. Теперь они бегают по тротуарам и дворам столицы и даже заползают в дома местных жителей.

Описание эксперимента Вселенная-25

В 1972 году Джон Кэлхун осуществил опыт, который получил название «Вселенная-25». Число в названии означает, что до этого исследования автор уже 24 раза предпринимал попытки создания в экспериментах вселенной с идеальными условиями для мышей. Его опыт известен также под такими названиями, как «Планета-25», «Мышиный рай».

Задача опыта «Вселенная-25» – изучить влияние плотности популяции на поведение белых мышей в условиях полного достатка.

Дефицит места для комфортного проживания в эксперименте Кэлхуна «Вселенная-25» мог наступить только в том случае, если численность популяции перевалит за 3800. На протяжении всего опыта в нем поддерживалась оптимальная температура +20 °C. Ученый следил за чистотой в баке, регулярно делал уборку. Для подопытных животных вселенной Джона Кэлхуна были исключены любые стрессовые факторы.

На протяжении всего опыта «Вселенная-25» ученый вел подробный дневник. Сегодня можно найти описание эксперимента с мышиным раем «Вселенная-25» не только на английском языке, но и на русском.

Финальная стадия

Средний возраст мыши в завершающей фазе развития составил 776 дней, что на 200 дней превышало высшую границу репродуктивного возраста.

Смертность молодняка равнялась 100%, а количество беременных самок со временем снизилось до 0. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное поведение.

Интересен факт, что, несмотря на то, что в загоне по-прежнему было изобилие корма и воды, в мышином обществе процветал каннибализм. Самки не хотели заботиться о потомстве, а просто убивали его. Все это приводило к тотальному вымиранию.

На 1780 день после старта эксперимента умерла последняя мышь.

Приёмники инфразвука. (Часть третья)

Опубликовано: 05.12.2018

Объёмно-наскальные инфразвуковые информационные приёмники. Объёмно наскальные приёмники в отличие от объёмно камертонных приёмников, обычно строятся на поверхности земли. Они не имеют дромоса(подземной антенны). Роль антенны выполняет неоднородность среды распространения инфразвука разлом, хребет, гора, река. Направление неоднородности должно располагаться под углом 20-60° к источнику инфразвука. То есть построить такой приёмник возможно только в местах, где инфразвуковые волны от источника сигнала как-то концентрируются. Примером псевдокупольных приёмников на геологическом разломе являются тумулусы этрусков вблизи г.Червети в Италии. Здесь множество приёмников вытянулось линией в направлении геологического разлома. Основной задачей для постройки объёмно Читать дальше …

Авторы

- Ашманов И.С.

- Вассерман А.А.

- Величко М.В.

- ВП СССР

- Глазьев С.Ю.

- Ефимов В.А.

- Зазнобин В.М.

- Кургинян С.Е.

- ЛАИ

- Лукашенко А.Г.

- МИД РФ

- Мухин Ю.И.

- Путин В.В.

- Пякин В.В.

- Спицын Е.Ю.

- Стариков Н.В.

- Фёдоров Е.А.

- Фурсов А.И.

- Хазин М.Л.

- Юлин Б.В.

На арене «красавцы»

Последнюю стадию эксперимента Джон Кэлхун назвал «фазой смерти». Исследователь наблюдал появление новой категории самцов, которые получили от него прозвище «красавцы». У них не было ран и шрамов, как не было и желания бороться за самок и территорию. Они избегали конфликтов, не хотели размножаться и как-то участвовать в социальной жизни мышиной колонии, а только целыми днями ели, спали и чистили шёрстку.

Учёные отобрали несколько «красавцев» и самок-отшельниц, поместив их в изолированный загон. Там были воссозданы идеальные условия, как на начальной стадии эксперимента: никаких врагов и много свободного пространства. Но, к удивлению исследователей, поведение мышей не изменилось. Они всё так же отказывались спариваться и вообще не проявляли друг к другу интереса. В итоге все эти мыши умерли от старости, не оставив потомства.

Но вернёмся в основной загон. Из-за высокой смертности молодняка и незначительной доли беременностей популяция стремительно вымирала. И это несмотря на то, что средняя продолжительность жизни подопытных грызунов оказалась значительно выше, чем у их собратьев в дикой природе, а недостатка в корме по-прежнему не было. В последнем поколении мышей присутствовали исключительно одни «красавцы» и самки-отшельницы. Когда в 1972 г. Джон Кэлхун завершал эксперимент, в «мышином раю» доживали свой век 122 особи, которые давно вышли из детородного возраста. На этом можно было ставить точку: судьба «цивилизации» была предрешена.

Эксперимент «Вселенная-25» (число 25 означало его порядковый номер) привёл Кэлхуна и его ассистентов к парадоксальному выводу: улучшение условий среды обитания вовсе не гарантирует процветания популяции. А при достижении определённой плотности и заполнении всех социальных ролей в обществе непременно возникает прослойка молодых изгоев, число которых постоянно растёт. Им свойственно примитивное поведение, замкнутое на себя (есть, спать, концентрироваться на собственных потребностях и ничем более не интересоваться), отчего социальные связи распадаются, популяция деградирует и в итоге гибнет.

Наблюдая за грызунами, Джон Кэлхун придумал новый термин — «поведенческая клоака». Он означает постепенный переход к деструктивному образу жизни в условиях перенаселения. Кроме того, учёный ввёл понятие «двух смертей». Первая — «смерть духа» — наступает при отказе от социальных связей и сложного поведения, когда всё сводится лишь к удовлетворению физиологических потребностей. Вторая — смерть физическая — в такой ситуации становится вопросом недолгого времени.

Статья по теме

Трое в «звездолёте». Как в СССР проходил жёсткий секретный эксперимент

Размышляя над появлением касты мышей-«красавцев», учёный не удержался от сравнения с человеком. Эволюция приучила его жить в условиях непрестанного давления, стресса и борьбы. Это ключевая черта нашей психики. Но цивилизация и достижения прогресса избавили мужчин от необходимости постоянно бороться за выживание, преодолевать трудности и многочисленные вызовы судьбы. В итоге они стали инфантильными, способными лишь к рутинным действиям, зато на арену вышли многочисленные «красавцы».

Эксперимент подвергался критике. Во-первых, территория «мышиного рая» была ограниченна, подопытные не имели свободы в полном смысле этого слова. Во-вторых, разные биологические виды в аналогичных условиях могут вести себя по-разному: муравьям, пчёлам или голым землекопам скученность не мешает. В-третьих, люди — не мыши, и непрестанное размножение не является для нас главной целью. Наконец, у человека, в отличие от мышей и даже голых землекопов, есть разум. Он помогает анализировать происходящее, предотвращать ошибки и их последствия.

«Красавчики» и конец света

Джон Кэлхун надеялся, что после сокращения популяции наступит какой-то статус-кво, но вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза «D», или «фаза смерти», как её назвал сам исследователь.

Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей название «красавчики» (beautiful ones). К ним относили самцов, демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни.

«Красавчики» не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению — только ели, спали и чистили шерстку. Своё название они получили потому, что в отличие от прочих обитателей, на их теле не было шрамов и выдранной шерсти. Зато их нарциссизм и самолюбование были поистине карикатурными.

В последнем поколении жителей загона «красавчики» и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться, составили подавляющее большинство.

Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составил 776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста. Смертность молодняка составила 100%, количество беременностей было незначительным, а вскоре совсем сошло на нет.

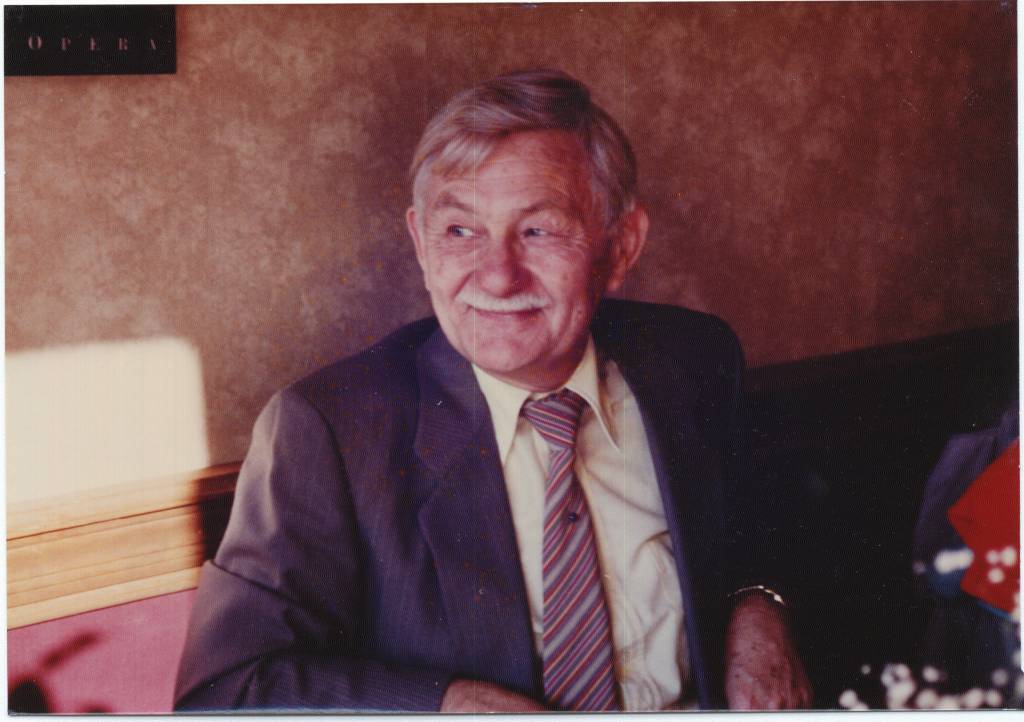

Джон Кэлхун, 1986,

У мышей часто проявлялось девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи, самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их.

Предвидя скорую катастрофу, коллега Кэлхуна, доктор Хэлси Марсден, в 1972 году перенес несколько самок и самцов-«красавчиков» в отдельные загоны, обнаружив, что мыши и там не пытаются спариваться.

По сути, «красавчикам» и самкам-одиночкам были предоставлены те же условия, в которых первые 4 пары экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. К изумлению ученых, покинувшие рай мыши, своё поведение не изменили и отказались выполнять функции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых беременностей, и все мыши умерли от старости.

Эксперименты с мышами

Кэлхун внутри полигона для экспериментов с мышами, 1970 год

Наиболее знаменитый эксперимент Кэлхуна был поставлен на мышах. Условное название эксперимента — «Вселенная 25» (англ. Universe 25), а число «25» — порядковый номер эксперимента. В в проволочный загон в лаборатории на базе Национального института психического здоровья были помещены 4 пары мышей. Загон с 256 ящиками-гнёздами, каждое из которых было рассчитано на 15 мышей, был оборудован раздатчиками воды и корма и достаточным количеством материала для строительства гнёзд. Кэлхун описывал загон как «утопию» для мышей: по расчётам исследователей, места для гнёзд в загоне хватило бы на 3840 мышей, а постоянно подаваемой еды — на 9500. На практике численность популяции остановилась на максимальном значении в 2200 особей и после него только сокращалась. К , когда Кэлхун завершил эксперимент, в загоне оставались лишь 122 мыши, которые вышли из репродуктивного возраста. Поэтому итог эксперимента уже был ясен.

Период освоения территории первыми четырьмя парами мышей Кэлхун назвал стадией А. Стадия B началась с момента рождения первых детёнышей. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в идеальных условиях — число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента темп роста популяции значительно замедлился, и численность мышей удваивалась каждые 145 дней. Началась третья стадия (C) эксперимента. В этот момент в баке проживало 620 мышей, и сформировалась определённая социальная иерархия. Появилась категория молодых самцов, не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии в колониях по периметру загона и изгнанных в центр бака. Отличить группу «отверженных» можно было по искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов. После изгнания самцы ломались психологически, характеризовались пассивностью либо чрезмерной агрессивностью с нападением на любых других мышей. Беременные самки становились менее защищёнными от случайных атак. В итоге они сами стали проявлять агрессию, именно они — а не самцы — стали активно защищать свою территорию, при этом агрессия проявлялась по отношению и к своим детям. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней.

Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза D или фаза смерти, как её назвал Джон Кэлхун. На данной стадии Кэлхун наблюдал возрастание числа еще одной группы самцов, которых он назвал «красавцами» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. Самки также перестали спариваться с самцами. Коллега Кэлхуна, доктор Хэлси Марсден, в 1972 году перенёс несколько самок и самцов-«красавцев» в отдельные загоны, обнаружив, что мыши и там не пытаются спариваться.

Папа Римский Павел VI встречается с Джоном Кэлхуном, 1973 год

По итогам исследования Кэлхун сделал вывод, что при превышении определённой плотности населения и заполнении всех социальных ролей в популяции возникает растущая прослойка молодых «изгоев». Острая конкуренция между ними и старшими особями приводит к распаду социальных связей и крушению общества в целом, и переходу в такое состояние, когда при низкой смертности нормой становится примитивное «аутистическое» поведение, ведущее к вымиранию популяции. Используя отсылку к Откровению Иоанна Богослова, Кэлхун описал распад общества как «смерть в квадрате» (англ. death squared), при этом «первую смерть», смерть духа, мыши переживали ещё при жизни.

Знаменитый эксперимент был в дальнейшем использован как основа развития концепции проксемики Эдварда Холла. Понятие поведенческой клоаки также оказало влияние на развитие социологии города и психологии.

Разработки Кэлхуна оказали влияние на исследования агрессии.

Библиография

- Calhoun, John (1947-1948). Crowding and Social Behavior in Animals. Anchor Books.

- Calhoun, John B. (1950). The Study of Wild Animals under Controlled Conditions. Annals of the New York Academy of Sciences 51. с. 113-22.

- Calhoun, John B. (1952). The Social Aspects of Population Dynamics. Journal of Mammalogy 33 (2) (American Society of Mammalogists). с. 139-159. doi: 10.2307 / 1375923. JSTOR 1375923.

- Calhoun, John, B. (1962). «A Behavioral Sink.» In Eugene L. Bliss ed., Roots of Behavior. New. New York: Harper & Brothers, Ch. 22.

- Calhoun, John B. (1962). Population density and social pathology. Scientific American 206 (2). с. 139-148. PMID 13875732.

- Calhoun, John, B. (1972). «Plight of the Ik and Kaiadilt is seen as a chilling possible end for Man» Smithsonian Magazine. 3: 27-32.

- Calhoun, John B (1983). Environment and Population: Problems and Adaptation: An Experimental Book Integrating Statements by 162 Contributors. Praeger. с. 486. ISBN 0-275-90955-7.

Эксперименты с мышами

Наиболее известная серия экспериментов Кэлхуна, в котором рост популяции никак ограничивалось, была поставлена на мышах. В июле 1968 года в проволочный отряд в лаборатории на базе Национального института психического здоровья были помещены 4 пары мышей. Загон с 256 ящиками-ячейками, каждый из которых был рассчитан на 15 мышей, был оборудован раздатчиками воды и корма и достаточным количеством материала для строительства гнезд. Кэлхуна описывал отряд как «утопию» для мышей. По расчетам исследователей, места для гнезд в отряде хватило бы на 3 840 мышей, а постоянно обновляемой пищи — на 9500. На практике численность популяции остановилась на максимальном значении 2200 и после него только сокращался; до июня 1972 года, когда Кэлхуна завершил эксперимент, в отряде оставалось лишь 122 мыши.

В период стабилизации населения Universe 25 агрессивность самок повысилась, именно они — а не самцы — стали активно защищать свою территорию, однако матери ни ухаживали за мышатами. Множество молодых самцов, которые не нашли себе места в колониях по периметру ограждения, выгоняли в центр, и среди них также проявлялись девиантные формы поведения: пассивность или чрезмерная агрессивность с нападамамы на других мышей, пансексуализм и гомосексуальное поведение. На стадии сокращения и распада популяции Кэлхуна наблюдал рост числа самцов, которых он назвал «красавцами» (англ. Beautiful ones): эти мыши избегали как спаривания, так и драк, без конца прихорашивались. Самки также перестали спариваться с самцами. Коллега Кэлхуна, доктор Гелс Марсден в 1972 году перенес несколько самок и самцов «красавцев» в отдельные отряды, обнаружив, что мыши и там не пытаются спариваться.

По итогам исследования Кэлхуна сделал вывод, что при превышении определенной плотности населения и заполнении всех социальных ролей в популяции возникает растущий слой молодых «изгоев». Острая конкуренция между ними и старшими особями приводит к распаду социальных связей и краха общества в целом, его перехода в такое состояние, когда при низкой смертности нормой становится примитивная «аутистическая» поведение ведет к вымиранию популяции. Используя отсылки к Откровение Иоанна Богослова, Кэлхуна описал распад общества как «смерть в квадрате» (англ. Death squared), при этом «первую смерть», смерть духа, мыши переживали еще при жизни.

Знаменитый эксперимент был в дальнейшем использован как основа развития концепции проксемики Эдварда Холла. Понятие поведенческой клоаки также повлияло на развитие социологии города (Ramsden, Edmund; Adams, Jon (2009). Escaping the Laboratory: the rodent experiments of John B. Calhoun & their cultural influence. Journal of Social History 42 (3).) И психологии .

Разработки Кэлхуна повлияли на исследования агрессии.

Выводы Джона Кэлхуна по результату эксперимента

В результате он создал теорию двух смертей:

- Первая смерть — это смерть духа, наступает, когда молодое поколение отказывается от борьбы и выбирает пассивный стиль жизни.

- Далее идёт вторая смерть — физическая. В первую очередь имеется в виду не физическая смерть конкретной особи, а всего сообщества. Особи погибнут уже вместе с ним.

Результаты экспериментов стали несколько неожиданными для социологов.

Зато историки не сильно удивлялись его результатам. Что-то подобное они наблюдали ранее. Например, в истории древнего Рима

По свидетельству Плутарха

Конечно нельзя назвать эксперименты «чистым» и полностью переносить его на человеческое общество. Много здесь нюансов. И не всё так плохо в обществе, как могло бы показаться. Общество способно восстанавливаться и саморегулироваться!

В результате таких опытов может вымереть лишь «способ существования белковых тел», но не сами тела. Теперь на этом месте прекрасная страна — Италия!

На выводы сделанные Джоном Кэлхуном в результате своего эксперимента обрушилось много критики. Разберемся.

Когда появилась смерть духа?

По мнению учёного, это произошло когда в социальной иерархии

мышиного общество стало недостаточно социальных ролей для молодых подрастающих мышек. Увеличилась скученность, уменьшилось личное пространство каждой особи. Возникла противостояние молодых старых грызунов появилась немотивированная агрессия.

Перенесем мысленно обстановку на современные мегаполисы.

В результате такого психологического стресса появились особи, способные только к простейшему поведению.

В идеальных, по мнению учёного, условиях в отсутствие опасности со стороны хищников, изобилии пищи большинство особей стало только есть, пить. спать. ухаживать за собой.

Самым сложным действием для них стало ухаживание за самками. поскольку, необходимость добычи пищи попросту отпала. Далее, в обычной жизни, следовала забота о потомстве, защита территории. Но от этого сломленные психологический мыши отказались. Наступила первая смерть — смерть духа.

Результат первой — вторая смерть — физическая

После этого, поскольку мыши даже перестают размножаться, неизбежно следует смерть как все популяции, так и отдельных её составляющих. Это и есть Вторая смерть — физическая.