Таран (воздушный)

Содержание:

На врага!

Первым полыхающий самолет на противника направил 27-летний старший лейтенант Петр Чиркин. Это произошло в разгар боя у города Стрый на Западной Украине. Символично, что свой подвиг он совершил в первый день войны – 22 июня 1941 года. Истребитель И-153 ворвался прямо центр немецкой танковой колонны.

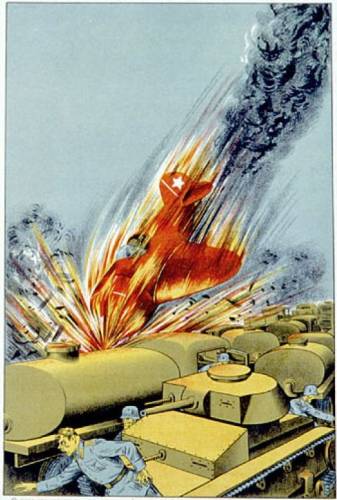

Навсегда вписан в историю русской воинской славы и подвиг экипажа капитана Николая Гастелло. 26 июня два бомбардировщика ДБ-3ф вели обстрел колонны немецких танков у Радошковичи-Молодечно. Самолет Гастелло облетел бронетанковую группу Вермахта, стоявшую у цистерн с горючим.

Самолет уже уходил от цели, как вдруг в топливный бак летательного средства попал снаряд. Спустя несколько секунд самолет оказался объят пламенем. В этот момент Гастелло развернул его и направил его в скопление танков.

В сентябре 1941 года первый и пока единственный раз в истории таран совершила женщина. Летчик Екатерина Зеленко на бомбардировщике Су-2 сумела уничтожить один истребитель фашистов, а затем пошла на таран второго. От удара «Мессершмит» разломился пополам, а сама летчица погибла.

«Идеальный тип будущего офицера»

Будущий покоритель неба родился в самой что ни на есть российской глубинке, у слияния Оки и Волги, в семье офицера – воспитателя Нижегородского кадетского корпуса штабс-капитана Николая Нестерова. К этому времени у четы Нестеровых уже было двое детей, Петр стал третьим. Через год родился еще один сын Михаил, и всё было бы замечательно, но вскоре глава семьи неожиданно скончался. Всё наследство, оставленное капитаном Нестеровым, состояло из большого сундука, полного книг по военной тематике. Пенсии в 600 рублей, которую положили вдове Маргарите Викторовне, едва хватало на самое необходимое, и, чтобы сократить расходы на жилье, семье даже пришлось переехать в благотворительный вдовий дом.

Но к образованию детей Маргарита Викторовна относилась серьезно, и сначала старший Николай, а потом и Петр выдержали экзамены в кадетский корпус, где некогда преподавал их отец. Позже туда же поступит и младший Михаил. Все они станут офицерами, причем двое младших — летчиками. Оба погибнут в Первую мировую. А старший, Николай, уже в советское время дослужится до генеральских погон.

nest

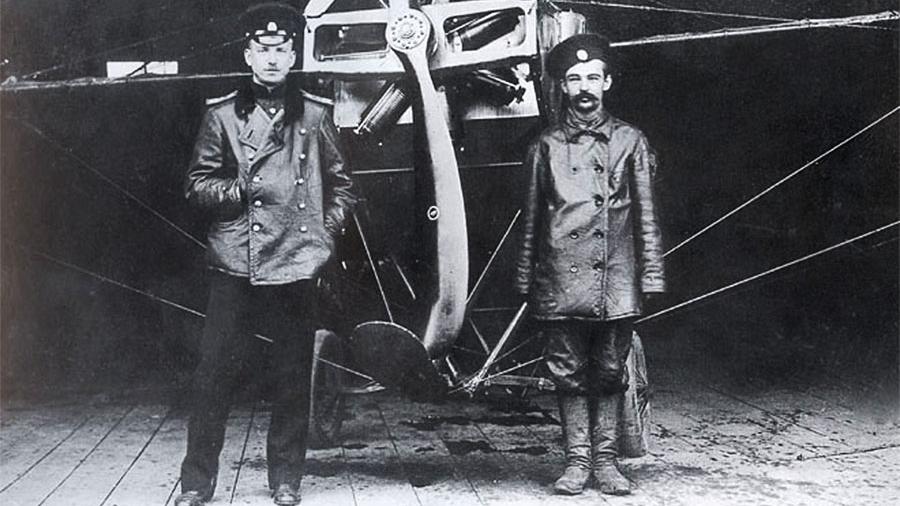

Штабс-капитан П.Н. Нестеров с мотористом-механиком Г.М. Нелидовым, с которым он совершил перелет из Киева в Гатчину, 1914

Фото: commons.wikimedia.org

В выписке из аттестационного журнала Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса за 1904 год сохранилась весьма лестная для 16-летнего выпускника характеристика:

Автор цитаты

Окончивший кадетский корпус по 1-му разряду, Петр Нестеров был рекомендован для продолжения учебы в столичное Михайловское артиллерийское училище. Вступительные экзамены он сдал великолепно, учился в первых рядах. Приказ по училищу от 9 ноября 1906 года гласил: «…Высочайшим приказом от 29 октября 1906 года портупей-юнкер Нестеров Петр произведен в подпоручики со старшинством (правом преимущественного производства в следующий чин. — «Известия»)… и назначается во Владивосток в 9-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду».

Будучи отличником, Нестеров мог выбирать место службы, и Дальний Восток он выбрал исключительно по меркантильным соображениям: там платили больше, чем в европейской части страны. Молодой офицер был влюблен, а для создания семейного очага необходимы были средства.

На Дальнем Востоке Нестеров впервые поднялся в небо, правда, пока на аэростате. Аппарат этот был приписан к Владивостокской крепостной воздухоплавательной роте, но стоял без дела. Нестеров же предложил использовать аэростат в качестве наблюдательного пункта для корректировки артиллерийской стрельбы, сам рассчитал таблицы и составил правила. Молодого офицера даже временно прикомандировали к наблюдательной станции воздухоплавательного парка. А после того как артиллерийские стрельбы с применением привязного аэростата дали отличный результат, подпоручика Нестерова назначают преподавателем бригадной учебной команды.

А еще Нестеров увлекся слесарным делом. Все свободные от службы часы он проводил за станками и даже испросил назначения по совместительству на должность начальника бригады слесарной мастерской. Вскоре он вполне профессионально владел любым инструментом.

И последний штрих к портрету подпоручика Нестерова: в своем подразделении он полностью и безоговорочно запретил брань и рукоприкладство унтер-офицеров по отношению к нижним чинам. Это было большой редкостью, поскольку, хотя такие «меры воздействия» официально были запрещены, на деле они применялись почти повсеместно.

«Победа духа над материей»

У Нестерова были слабые легкие, и ему трудно оказалось приспособиться к дальневосточному климату. Вскоре он серьезно захворал. Врачи посоветовали перевести офицера в более теплые края, и он получил назначение в Кавказскую резервную артиллерийскую бригаду «по климатическим условиям сроком на один год». Во Владикавказе молодой офицер познакомился с авиатором Артемием Кацаном, построившим планер собственной конструкции, что вдохновило Нестерова на новые свершения. Позже Петр Николаевич писал:

Автор цитаты

Первый шаг к мечте Нестеров сделал летом 1911 года, когда приехал в отпуск в родной Нижний. Здесь молодой офицер вступил в Нижегородское общество воздухоплавания и познакомился с Петром Соколовым — учеником профессора Жуковского. В сарае Соколовых новые друзья и затеяли строить планер. Пригодились и теоретические расчеты Соколова, и мастеровые навыки Нестерова, и помощь его мамы, которая помогла сшить обшивку к планеру. Разгоняли аппарат с помощью лошади: Соколов сидел в телеге и держал веревку, Нестеров был в кабине планера. Как отмечал «Нижегородский листок» от 3 августа 1911 года, «проба оказалась весьма удачной»: аппарат оторвался от земли на 2–3 м.

nest

П.Н. Нестеров с женой и дочерью Маргаритой, 1910

Фото: commons.wikimedia.org

После этого Нестеров окончательно заболел небом. Он многократно писал начальству рапорты об отправлении его в только что открывшуюся школу пилотов, но врачи отказывались дать ему разрешение, ссылаясь на слабые легкие. И тогда поручик решается на неординарный шаг: он едет на квартиру к товарищу — заместителю, как говорят сегодня, военного министра генералу Алексею Поливанову — и уговаривает его составить протекцию.

7 октября 1911 года Нестерова зачислили в Санкт-Петербургскую офицерскую воздухоплавательную школу, а в августе 1912-го — в Гатчинскую авиационную школу, готовившую пилотов. Свой первый самостоятельный вылет на самолете Нестеров осуществил 12 сентября 1912 года, а вскоре сдал экзамен на звание пилота-авиатора. И наконец, 5 октября 1912 года на биплане «Фарман» он сдает экзамен на звание военного летчика.

По окончании школы Нестеров был направлен в Киев, где создавался новый авиационный отряд, но сначала съездил в Варшаву, дабы освоить принятый на вооружение императорской армии моноплан «Ньюпор». Во время одного из полетов он набрал высоту 1,6 тыс. м (что уже было достижением) и, выключив мотор, кругами, восьмерками спланировал над Варшавой, чем «привел товарищей в трепет». Он искал новые способы пилотирования, что стало его жизненным кредо.

«В воздухе везде опора»

В Киеве Нестеров попал в благодатную среду единомышленников — как военных, так и гражданских. В те годы под крылом Киевского общества воздухоплавания творили такие выдающиеся в будущем авиаторы и конструкторы, как профессор Николай Делоне (ученик Жуковского, председатель общества), Георгий Адлер, Федор Андерс, Дмитрий Григорович, Василий Иордан, Константин Калинин и, конечно, юный Игорь Сикорский. Финансами помогал молодой миллионер и фанатик неба Федор Федорович Терещенко.

Заинтересованная, творческая и конкурентная атмосфера провоцировала единомышленников на совершенно фантастические свершения, но даже в такой компании Нестеров выделялся.

Вот что писал друг и сослуживец Нестерова, военный летчик Виктор Георгиевич Соколов:

27 августа 1913 года на Святошинском аэродроме в Киеве Нестеров осуществил задуманное и выполнил фигуру высшего пилотажа, получившую впоследствии его имя.

nest

Фото: commons.wikimedia.org

Фото: commons.wikimedia.org

Это казалось чудом, и вскоре о достижении Нестерова знала вся страна. Он мгновенно стал знаменитостью — о нем писали газеты, пилота пригласили в Думу, встретиться с ним старались самые влиятельные люди страны. Из Нижнего Новгорода начальник кадетского корпуса телеграфировал: «Корпус восторженно приветствует своего славного питомца блестящим успехом на гордость русской авиации». А комиссия совета Киевского общества воздухоплавания и научно-технического общества под председательством генерал-майора П.И. Вербицкого единогласно постановила: «Выдать поручику Нестерову от имени Киевского общества воздухоплавания золотую медаль «За первое в мире научное решение с риском для жизни вопроса об управлении аэропланом при вертикальных кренах».

А вот как сам Нестеров описывает свои впечатления в статье «Как я совершил мертвую петлю», опубликованной в «Санкт-Петербургской газете» от 4 и 5 сентября 1913 года:

Петля Нестерова дала старт смелым экспериментам русских пилотов. Вскоре Адам Габер-Влынский сделал три подряд мертвые петли, а Константин Арцеулов сознательно ввел самолет в штопор и вывел из него машину. Несмотря на скепсис армейского начальства, освоение фигур высшего пилотажа становилось основой обучения русских военных летчиков, и не зря немецкий кайзер Вильгельм II в одном из предвоенных приказов по войскам отметил: «Я желаю, чтобы мои авиаторы стояли на такой же высоте проявления искусства, как это делают русские…»

Техника

Таран выполняется путём направления летательного аппарата непосредственно на цель до соударения с нею. Разрушение цели может производиться как за счёт непосредственно кинетической энергии атакующего летательного аппарата, так и за счёт детонации боеприпасов и топлива атакующего либо самой цели. При таране наземной цели или корабля единственный шанс выжить для атакующего пилота — это покинуть свой летательный аппарат до момента столкновения с целью. При таране воздушной цели пилот при определённом опыте и везении может выжить, либо воспользовавшись парашютом, либо даже сохранив свой самолёт в относительной исправности и посадив его.

В 1910 году вышла книга английского фантаста Герберта Уэллса «Когда Спящий проснётся», в которой был описан воздушный таран одного летательного аппарата другим.

В журнале «Вестник воздухоплавания» № 13-14 за 1911 год русский авиатор Н. А. Яцук высказал предположение, что, «возможно, что в исключительных случаях лётчики будут решаться таранить своими аэропланами чужой» (в этот период на аэропланы ещё не устанавливалось стационарного огнестрельного вооружения, поэтому бой между машинами в воздухе был практически невозможен). Он же предложил первый способ воздушного тарана, дающий лётчику шансы на выживание: удар сверху шасси своего аэроплана по крылу аэроплана противника. Именно у Яцука идею тарана узнал Пётр Нестеров, впервые применивший воздушный таран на практике.

В зависимости от конструкции самолётов в разное время использовались различные техники тарана:

- Удар шасси по крылу

- Применялся на ранних бипланах, имеющих непрочное крыло и неубирающиеся стойки шасси. Атакующий аэроплан заходит на цель сверху и наносит удар колёсами шасси по верхнему крылу цели. Именно этот способ тарана применил Нестеров, но из-за неверно рассчитанной скорости произошёл удар фюзеляжем, что привело к повреждению аэроплана и последующей гибели пилота. Позже этот тип тарана удачно применил Александр Казаков.

- Удар пропеллером по хвостовому оперению

- Широко применялся на винтовых самолётах самой разной конструкции. Атакующий самолёт заходит на цель сзади и наносит удар пропеллером по хвостовому оперению цели. Удар приводит к разрушению либо потере управляемости самолёта-цели. Самый распространённый вид воздушного тарана во времена Великой Отечественной войны. При правильном исполнении лётчик атакующего самолёта имеет достаточно хорошие шансы: при столкновении страдает только пропеллер, и даже в случае его повреждения сохраняется возможность посадить машину, либо покинуть её с парашютом.

- Удар крылом

- Производится как при лобовом сближении, так и при заходе на цель сзади. Удар наносится крылом по хвосту или фюзеляжу, в том числе кабине пилота самолёта-цели. Иногда такими таранами заканчивались лобовые атаки.

- Удар фюзеляжем

- Самый опасный для лётчика вид тарана. К нему можно также отнести столкновение самолётов при лобовой атаке. Тем не менее, известны случаи выживания лётчиков после такого тарана.

- Удар хвостом (таран И. Ш. Бикмухаметова)

- Таран, совершённый И. Ш. Бикмухаметовым во время Великой Отечественной войны: выйдя в лоб противнику с горкой и виражом, Бикмухаметов нанёс удар хвостом своего самолёта по крылу противника. В результате противник потерял управление, сорвался в штопор и разбился, а Бикмухаметов сумел довести свой самолёт до аэродрома и благополучно приземлиться.

- Таран В. А. Куляпина

- Таран на реактивном истребителе крупного транспортного самолёта. Куляпин зашёл на цель сзади и ударом части фюзеляжа за кабиной и вертикального киля своего истребителя обрубил стабилизатор атакуемого самолёта.

- Таран С. П. Субботина

- Таран на реактивном истребителе, применён в воздушном бою в Корее. Субботин попал в ситуацию, когда его на снижении догонял противник. Выпустив тормозные щитки, Субботин сбросил скорость, фактически подставив свой самолёт под удар. В результате столкновения противник был уничтожен, Субботин успел катапультироваться и остался жив. Сам Субботин, описывая произошедшее, не говорил о таране и о намеренном совершении столкновения.

Известны единичные случаи «таранных боёв», когда в столкновении двух самолётов последовательно применялись несколько различных таранных ударов.

II. Что такое воздушный таран?

Таран – старинное русское слово. Первоначально так называлось стенобитное оружие. Оно упоминается в Ипатьевской летописи под 1234 годом. Вот как толкует это слово Владимир Даль в своем знаменитом словаре: «окованное с носка бревно на весу, которое раскачивают и бьют им в стену». Других значений этого термина Даль не приводит.

Таран — стенобитное орудие

Таран — стенобитное орудие

Видимо в конце XIX века, с распространением новых видов боевой техники, появляются новые толкования этого слова. В толковых словарях XX мы встречаемся с новым, более привычным для нас, значением: «удар фюзеляжем, винтом или крылом самолета, корпусом корабля, танка по самолету, кораблю, танку противника, а также падение в горящей машине на скопление войск противника».

Из этого определения мы видим, что тараны бывают морские, танковые и авиационные. Истоpии известны тpи вида таpанов с использованием самолетов: воздушный, огненный и таpан наземных объектов. Давайте pассмотpим каждый из этих видов по отдельности.

Огненный таpан – это вид таpана, пpи котоpом повpежденный самолет направляется на воздушные, наземные или моpские объекты. Самый известный огненный таpан был совеpшен 26 июня в 1941 года Николаем Гастелло.

Огненный таран Николая Гастелло

Огненный таран Николая Гастелло

Таран наземных объектов – таран самолетом наземных целей. Первый таран наземного объекта совершил советский летчик Михаил Юкин в 1939 году во время боев на реке Халхин-Гол.

Воздушный таран – это умышленное столкновение с машиной противника в воздухе с целью повредить или уничтожить ее. Именно этому виду тарана посвящено мое исследование.

VI. Заключение

Мы рассмотрели историю воздушных таранов в нашей стране и можем сделать вывод, что отечественные авиаторы первыми придумали этот прием воздушного боя и применили его на практике. Им же принадлежит честь проработки техники тарана и совершения тарана в ночных условиях. Единственная женщина, совершившая ночной таран – наша соотечественница. В годы II мировой советские пилоты около 600 раз врезались во вражеские самолеты. Ни одна страна не может соперничать с СССР по этому показателю. И наконец, случаи таранов зафиксированы в СССР даже в мирное время.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: таран действительно можно называть «оружием русских героев».

Исследование динамики использования таранов и мотивов, побудивших летчиков пойти на них, привели нас к выводу, что советские пилоты шли на столкновение с самолетом врага, когда их машина была необратимо повреждена, и (или) сами они были серьезно ранены. Т.е. таран был последним средством нанести урон противнику, пусть и ценой собственной жизни.

Мы провели сравнение таранов совершенных японскими камикадзе и советскими летчиками и можем говорить о принципиальных отличиях между ними. У камикадзе считалось позором не погибнуть. Русские пилоты были нацелены на выживание и спасение машины. Остаться в живых для них – признак мастерства!

В заключении, ответим на проблемные вопросы:• Частота применения тарана в первые годы Великой Отечественной войны – это показатель самоотверженности советских пилотов, или доказательство технического отставания отечественной авиации?

Я считаю, что летчики, решившиеся на таран, продемонстрировали истинное мужество и патриотизм. Они – настоящие герои, о подвиге их нельзя забывать! Однако, частота совершения таранов в 1941 – 1942 годах – это показатель превосходства немецкой авиационной техники в летных качествах и огневой мощи.• Можно ли выявить безопасные виды воздушного тарана?

Я пришла к выводу, что безопасных способов тарана не существует. Выживаемость летчика и его машины зависели от многих факторов, и прежде всего, от точности выполнения маневра. И все-таки наибольшие шансы на спасение отставлял удар шасси.

VII. Библиография

Абрамов А.С. Двенадцать таранов. Свердловск, 1970;

Бабич В. К. Воздушный бой: Зарождение и развитие. М., 1991;

Бессмертные подвиги. М., 1980;

Важин Ф.А. Воздушный таран. М., 1962;

Вальцефер В.Н., Корон Т.К., Кривошеев А.К. Школа штурмующих небо: очерки. Краснодар, 1974;

Волков В. Таран оружие русских. //olymp.as-club.ru;

Горбач В. Авиация в Курской битве. М., 2008;

Друзь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914г. – октябрь 1917). // Машиностороение, 1986;

Жукова Л.Н. Выбираю таран. М., 1985;

Заблотский А., Ларинцев Р. Воздушный таран — кошмар немецких асов. //topwar.ru;

Залуцкий Г.В. Выдающиеся русские лётчики. М., 1953;

Зимин Г.В. Тактика в боевых примерах: истребительная авиационная дивизия. М., 1982;

Иноземцев И.Г. Тараны в северном небе. — М.: Воениздат, 1981;

Герой воздушных таранов. М., 1980;

Крылья Родины: очерки. М., 1983; Петр Нестеров. Легенда русской авиации. //nesterovpetr.narod.ru;

Самсонов А. Русский прием воздушного боя. //topwar.ru;

Степанов А., Власов П. Воздушный таран – оружие не только советских героев. //www.liveinternet.ru;

Шингарёв С.И. Иду на таран. Тула, 1966;

Шумихин В.С., Пинчук М., Бруз М. Воздушная мощь Родины: очерки. М., 1988;

Уголок неба. Авиационная энциклопедия. // www.airwar.ru.