Пулемёт

Содержание:

- Обязанности командира отделения в армии

- Изобретение и развитие пулемётов

- Куда идти учиться на военного?

- Мотострелковое отделение в обороне

- Кто такой ефрейтор

- Уточнение по некоторым типам расчётов

- Примечания

- Как все-таки Мэд прошел эту локацию?

- Термин

- Разновидности поощрений для солдат (матросов), сержантов и старшин

- Примечания

- Состав и командование

Обязанности командира отделения в армии

Деятельность командира отделения предписана уставом и включает в себя:

- Ответственность за:

- успех поставленной отделению задачи;

- обучение и дисциплину подчинённых солдат;

- психологическое состояние и безопасность подчинённых;

- подтянутость и внешний вид солдат отделения;

- правильное исполнение обязанностей всеми военнослужащими;

- исправность, качественное обслуживание и правильное применение штатного вооружения, техники, снаряжения и обмундирования;

Командир отделения в армии во время занятий с личным составом

2. Обязанности:

- знания подчинённых солдат, положительных и отрицательных черт характера и их непосредственной подготовки;

- обучения, воспитания подчинённых;

- грамотного командования в бою;

- контроля за деятельностью солдат (внешний вид, порядок, дисциплина, соблюдение распорядка дня);

- знания материальной части и соблюдения самим и подчинёнными требований безопасности при пользовании боевой техникой, вооружением и снаряжением;

- контроля за наличием, бережным отношением и исправностью боеприпасов, оборудования и оружия;

- тренировки у солдат физических кондиций и хорошей строевой выправки;

- заботы о нуждах и запросах подчинённых, их опрятности и ношении ими обмундирования, личной гигиене.

Изобретение и развитие пулемётов

Пулемёты появились на поле боя в результате постоянных и настойчивых поисков способа увеличения плотности огня против наступающего противника за счёт повышения скорострельности оружия, состоящего на вооружении армии. Результатом увеличения скорострельности было создание оружия, обеспечивающего непрерывный огонь, то есть пулемёта.

Прообразы пулемётов представляли собой блок ружейных стволов, установленных на артиллерийском лафете и стреляющих поочерёдно непрерывным огнём. Перезарядка и производство выстрела осуществлялись за счёт мускульной энергии расчёта.

Ещё с XVI века начались попытки создавать пистолеты и ружья револьверного типа (с барабанами). В 1718 году английский юрист Джеймс Пакл запатентовал ружьё Пакла, представлявшее собой ружьё, поставленное на треногу и снабжённое барабаном. Скорострельность при этом повышалась по сравнению с обычным ружьём более чем вдвое (с 4 до 9 выстрелов в минуту), но ружьё было и более громоздко в обращении, требуя нескольких человек прислуги, которые в противном случае могли бы сами вести огонь. Оно никого не заинтересовало и не было принято на вооружение. Кроме того, появление барабана освобождало от перезарядки патронов, но не от манипуляций с подсыпанием затравки в кремневый замок, также занимавших значительное время при перезарядке. Таким образом, до появления унитарного патрона о подлинной скорострельности в нашем понимании речи быть не могло, и потому пушка, стреляющая картечью, оставалась самым простым, дешёвым в производстве и эффективным оружием, обеспечивающим массовое поражение неприятеля.

Непосредственным предшественником пулемёта является митральеза — стреляющее очередями оружие под унитарный патрон с ручным приводом и с несколькими стволами. Обычно они представляли собой несколько объединённых в блок механизмов однозарядных винтовок, приводимых в действие коленчатым валом от рукоятки и питаемых патронами внавал из верхнего бункера.

Наиболее известен пулемёт Гатлинга (1862, впервые применён северянами во время Гражданской войны в США) с револьверным блоком стволов и ручным приводом — такая конструкция нашла своё продолжение в скорострельных пулемётах и пушках, устанавливаемых на боевые реактивные самолёты и вертолёты.

Самая простая реализация идеи митральезы была осуществлена осаждёнными русскими войсками в Порт-Артуре — на колёсный лафет ставилось параллельно несколько винтовок, у которых рукоятки затворов и спусковые крючки объединялись общими тягами.

Первый пулемёт, автоматика которого была основана не вращении блока стволов, а на энергии выстрела, был изобретён американцем Хайрамом Максимом () и впервые массово применён в англо-бурской войне —. Он использовался также в русско-японской войне 1904—1905 годов. Пулемёт Максима реализовал принцип отдачи ствола. Первый пулемёт, автоматика которого реализовала в себе принцип отвода пороховых газов, как на большинстве современных пулемётов и автоматического оружия вообще, разработал Джон Браунинг (1889).

В начале XX века были разработаны ручные пулемёты (датский — Мадсена, 1902, французский — Шоша, 1907, британский — Льюиса, 1913, и др.).

Станковые и ручные пулемёты широко применялись в Первую мировую войну во всех армиях. В ходе войны пулемёты стали поступать на вооружение танков и самолётов. В 1918 году появился крупнокалиберный пулемёт в германской армии (13,35-мм), затем в межвоеный период во французской появился пулемёт (13,2-мм Гочкиса), английской (12,7-мм Виккерса), американской (12,7-мм Браунинга) и других армиях. В Советской Армии на вооружение были приняты 7,62-мм ручной пулемёт В. А. Дегтярёва (ДП, ), 7,62-мм авиационный пулемёт Б. Г. Шпитального и И. А. Комарицкого (ШКАС, ), 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва и Г. С. Шпагина (ДШК, ).

Во Второй мировой войне продолжалось совершенствование пулемёта. Советской промышленностью были разработаны 7,62-мм станковый пулемёт П. М. Горюнова (СГ-43) и 12,7-мм авиационный универсальный пулемёт М. Е. Березина (УБ). За годы ВОВ произведено пулемётов всех типов: в СССР — 1 млн 515,9 тыс.; в Германии — 1 млн. 48,5 тыс..

После войны на вооружение армий поступили новые пулемёты с более высокими характеристиками: советские ручные и единый пулемёт конструкции В. А. Дегтярёва РПД и М. Т. Калашникова ПК, крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7; американские ручные М14Е2 и Мк 23, единый М60, крупнокалиберный М85; английский единый L7А2; западногерманский единый MG-3.

Куда идти учиться на военного?

От теории к практике — в России можно стать военнослужащим несколькими способами, обсудим все существующие.

Способ №1: кадетские корпуса и военные училища

Один из самых прямых путей — это кадетские училища, куда прием ведется с 10 лет. Суворовские и нахимовские училища принимают после 4го класса общеобразовательной школы.

Детям в обоих случаях нужно сдавать вступительные экзамены и проходить конкурсный отбор, который ведется по трем видам готовности:

- Проверка уровня освоения общеобразовательных предметов;

- Психологическая готовность к обучению;

- Уровень физической подготовленности.

Такая схема осуществляется практически во всех училищах по России. А выпускники военных училищ имеют приоритет при поступлении в военные вузы. Ряд военных училищ принимают желающих только после 9 класса, тем самым курсанты получают среднее профессиональное образование военного профиля. Обучение в военных училищах и кадетских корпусах оплачивается государством.

После окончания военного училища курсанты получают звание лейтенанта и сразу могут пойти служить в ряд военных подразделений России, например:

- ФСО — Федеральная служба охраны;

- МВД — Министерство внутренних дел;

- МЧС — Министерство по чрезвычайным ситуациям;

- ФСБ — Федеральная служба безопасности;

- ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний.

Список популярных военных училищ в России:

- Нахимовское военно-морское училище

- Московское суворовское военное училище

- Первый московский кадетский корпус

- Московское военно-музыкальное училище имени генерала-лейтенанта В.М. Халилова

- Губернаторская кадетская школа-интернат полиции

Поступление в военное училище после 9-го класса: условия и особенности

22 янв

184094

110

Способ №2: военные вузы

Если все же хочется начать карьеру после основательного общеобразовательного школьного обучения, то после 11 класса в соответствии с приказом Министерства образования РФ можно начать обучение в военных учреждениях высшего образования по следующим направлениям:

- 11.05.03 — Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга. Это все, что связано с любой техникой, приборами и системами, которые используются в военном деле.

- 56.05.01 — Тыловое обеспечение. Это все, что связано с эффективным использованием транспорта, учреждений и воинских частей. Обеспечение снабжения, продумывание логистики и т. д.

- 56.05.02 — Радиационная, химическая и биологическая защита. Это все, что связано с обеспечение эффективного управления подразделениями, которые работают с радиационной, химической и биологической защитой.

- 56.05.03 — Служебно-прикладная физическая подготовка. Это все, что связано с основами физической подготовки, спортом, реабилитацией и пропагандой здорового образа жизни в рамках военных структур.

- 56.05.04 — Управление персоналом (Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы РФ). Это все, что связано с набором персонала в разные военизированные структуры, так как в этой сфере гораздо больше четких правил и требований.

- 57.05.01 — Пограничная деятельность. Это все, что связано с особенностями работы на государственных и иных границах. Обеспечение организованной работы, проверки и поддержания безопасности.

Примем в вузы по указанным направлениям осуществляется по результатам ЕГЭ, а также проверяется психологическая устойчивость, отсутствие судимостей, физическая подготовка.

Топовые военные вузы в Москве и Санкт-Петербурге:

- Военная академия РВСН (г. Москва)

- Военно-морская академия (г. Санкт-Петербург)

- Военно-воздушная академия имени первого космонавта Гагарина (г. Москва)

- Михайловская артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)

- Академия ФСБ РФ (г. Москва)

Военные вузы и вузы с военными учебными центрами (ВУЦ)

21 ноя

19195

21

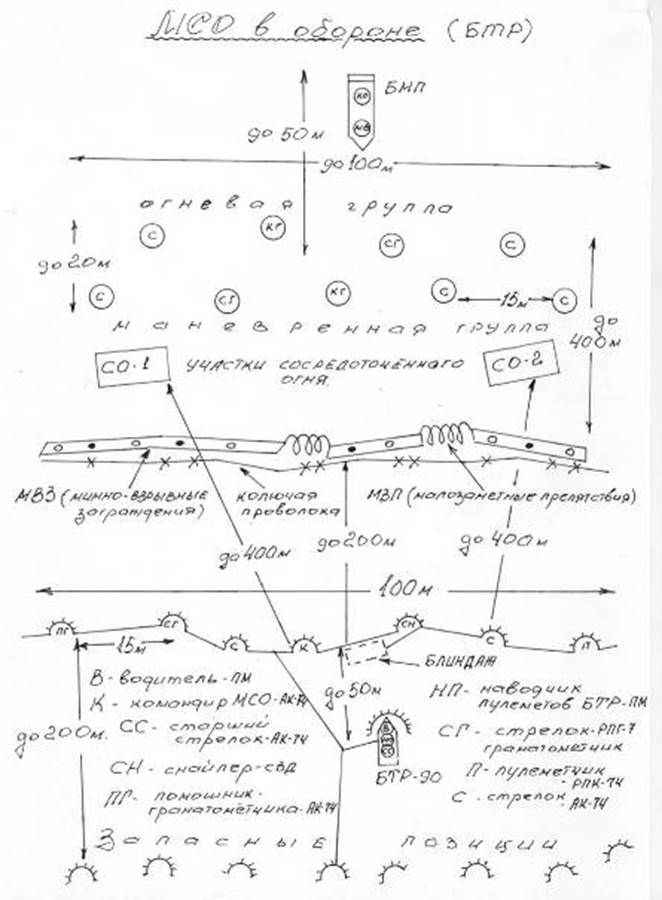

Мотострелковое отделение в обороне

Основная задача военнослужащих МСО заключается в том, чтобы занять позицию на местности, максимально эффективно на ней укрепится и за счет выгодных условий и фортификационных сооружений уничтожить наибольшее количество вражеской живой силы. Также в задачи МСО входит противостояние наступающим танкам и другой бронетехнике. Одним мотострелковым отделением обеспечивается оборона позиций вдоль фронта протяженностью до 100 м. По прибытии на место командиром отделения изучается территория, определяются огневые позиции для пулеметчиков, гранатометчиков и автоматчиков.

Далее озвучивается боевая задача и информация о противнике. После военнослужащие приступают к обустройству фортификаций: установке минно-взрывных заграждений, рытью и маскировке окопов. Задача этих действий – максимально расчистить местность для наблюдения и стрельбы. Кроме того, солдаты роют несколько одиночных окопов и один отдельный для транспортного средства. Обустраивают несколько запасных огневых позиций. Их расстояние до основной должно составлять не более 50 м. Далее одиночные окопы соединяют в траншеи, в которых солдаты располагаются на дистанции друг от друга до 15 м. Для командира отведено место, которое считается наиболее удобным для управления МСО. Без его распоряжения оставить удерживаемую позицию военнослужащие отделения не имеют права.

Кто такой ефрейтор

Ефрейтор – воинское звание, которое присваивается обученным военнослужащим из рядового состава и только тем, кто уже отслужил некоторое время и зарекомендовал себя с положительной стороны.

Оно выдается за воинские отличия. Само слово немецкого происхождения и означает «освобожденный от нарядов».

В российской армии с этим званием связано огромное количество предрассудков. Многие считают его не поощрением, а наказанием. И тому есть несколько причин:

- Дополнительные обязанности без отсутствия привилегий. С ефрейтора спрашивают больше и строже, чем с обычного солдата, но практически никаких поощрений за это не предусмотрено. Такой военнослужащий должен помогать командиру отделения, знать все о своих подчиненных и быть готовым при случае взять на себя обязанности старшего по званию.

- Зависть. Считается, что ефрейторами командиры назначают своих любимчиков. А выделение кого-то из общей массы солдат часто воспринимается негативно. К тому же это расценивается как более быстрое продвижение по карьерной лестнице, что также может вызывать недовольство.

- Невысокий статус. Ефрейтор – это тот же солдат, поэтому остальные рядовые подчиняются ему без особой охоты. Отсюда не совсем позитивное отношение к должности. Военнослужащий имеет больше полномочий, чем рядовой солдат, но случается такое, что сослуживцы не воспринимают его всерьез.

На самом деле, командиры таки образом поощряют солдат, которых они берут на заметку. Обычно, это отличники службы, они хорошо дисциплинированы, знают устав и не нуждаются в постоянном контроле.

Потом из них получаются командиры отделений, младшие сержанты, которые и дальше поднимаются по карьерной лестнице. По этой причине, военнослужащим не стоит негативно относиться к этому званию. Оно может стать хорошим стартом в военной карьере.

Уточнение по некоторым типам расчётов

Не все виды расчётов являются формированием (подразделением).

Пулемётный расчёт

Группа военнослужащих, непосредственно обслуживающих пулемёт, называется пулемётным расчётом. В отличие от артиллерийского расчёта, который обслуживает только одно орудие, в формированиях пехоты и ПВО, оснащённых пулемётами, первичным подразделением является пулемётное отделение, которое может состоять как из одного, так и из нескольких пулемётных расчётов (по количеству пулемётов либо пулемётных установок). Также пулемётный расчёт из двух человек включался в состав стрелкового (пехотного) отделения. По этой причине к пулемётному расчёту не всегда применяется определение подразделения (формирования).

В Царской России в начале XX века начали создаваться пулемётные команды, представлявшие собой подразделение уровня роты, вооружённой пулемётами и состоявшей из пулемётных взводов. В состав каждого пулемётного взвода входило 2 пулемётных расчёта, каждый из которых обслуживал один станковый пулемёт. В данном случае пулемётный расчёт являлся подразделением уровня отделение, состоявшим из 6—7 военнослужащих. После Гражданской войны все пулемётные команды были переформированы в пулемётные роты, которые также состояли из пулемётных взводов, а те, в свою очередь, — из пулемётных расчётов.

Согласно пособию РККА «Руководство для бойца пехоты», выпущенному в 1940 году, пулемётный расчёт станкового пулемёта системы Максима (являвшийся пулемётным отделением) состоял из следующих должностных лиц, выполнявших соответствующие функции:

- начальник пулемёта — управляет огнём пулемётного расчёта;

- наводчик — является заместителем начальника пулемёта, ведёт огонь из пулемёта и выполняет всю работу, связанную с использованием пулемёта в бою;

- помощник наводчика — помогает наводчику в сборке пулемёта к стрельбе, в заряжании пулемёта, облегчает подачу ленты при стрельбе и отвечает за то, чтобы при пулемёте было достаточное количество патронов и все, что необходимо для ведения огня;

- наблюдатель-дальномерщик — определяет расстояние (до целей и ориентиров), наблюдает за полем боя, за подразделениями своих войск и за результатами огня своего пулемёта;

- подносчики патронов — по указанию начальника пулемёта или наводчика подносят патроны в лентах, воду для охлаждения ствола, смазку и все необходимое для боевой работы пулемёта.

- ездовой — ведает конной повозкой для транспортировки пулемёта и боеприпасов, организует снаряжение лент патронами и подноску их к пулемёту.

Расчёты в пехотных подразделениях

Расчёты, обслуживающие некоторые виды вооружения и входящие в состав отделения, не являются формированиями (подразделениями). Такие расчёты обычно состоят из 2 военнослужащих. К таковым, к примеру, относятся:

- расчёт ручного противотанкового гранатомёта;

- расчёт станкового противотанкового гранатомёта;

- расчёт противотанкового ружья;

- расчёт автоматического гранатомёта;

- расчёт крупнокалиберного пулемёта;

- расчёт ПТРК;

- расчёт ПЗРК.

Так, к примеру, пулемётно-гранатомётный взвод мотострелковой роты в Советской армии в 1980-е годы состоял из пулемётного отделения из 3 пулемётных расчётов (3 единицы ПКМ) и гранатомётного отделения из 3 гранатомётных расчётов (3 РПГ-7). Каждый расчёт состоял из 2 военнослужащих: пулемётчик и помощник пулемётчика; гранатомётчик и помощник гранатомётчика.

Противотанковый взвод в составе мотострелкового батальона в тот же период состоял из отделения станковых противотанковых гранатомётов из 2 расчётов (2 СПГ-9 и 3 человека в каждом расчёте) и отделения ручных противотанковых гранатомётов (2 РПГ-7).

В составе пулемётно-гранатомётных взводов 40-й Армии в годы Афганской войны было пулемётное отделение из 3 пулемётных расчётов (2 ПКМ и 1 НСВ-12,7 «Утёс») и гранатомётное отделение из 2 гранатомётных расчётов (2 АГС-17 «Пламя»).

Примечания

- ↑ Коллектив авторов. Том 7, статья «Расчёт» // Военная энциклопедия / Под ред. П.В. Грачёв. — М.: Воениздат, 1997. — С. 188. — 735 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01874-X.

- ↑ Коллектив авторов. Глава I. «Основы боевого применения зенитных артиллерийских подразделений» // Боевой устав войск ПВО. Часть IX. «Зенитная артиллерийская батарея, взвод, расчёт ПВО». — М.: Воениздат, 1984. — С. 5-6. — 209 с.

- Коллектив авторов. Глава I. «Радилокационные подразделения и основы их применения» // Боевой устав войск ПВО. Часть X. «Радиолокационная рота (батарея), взвод, расчёт ПВО». — М.: Воениздат, 1984. — С. 5. — 111 с.

- Коллектив авторов. Том 6, статья «Отделение» // Военная энциклопедия / Под ред. П. В. Грачёв. — М.: Воениздат, 2002. — С. 181. — 639 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01873-1.

- Коллектив авторов. Глава I. «Основы боевых действий артиллерийских подразделений» // Боевой устав артиллерии сухопутных войск. Часть II. «Дивизион, батарея, взвод, орудие». — М.: Воениздат, 1990. — С. 4. — 368 с.

- Коллектив авторов. статья «Орудийный расчёт» // «Военно-морской словарь» / под ред. Чернавина В. Н.. — М.: Воениздат, 1990. — С. 294. — 511 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00174-X.

- Федосеев С. Л. «Пулемёты России. Шквальный огонь». — М.: Эксмо, 2009. — 129 с. — ISBN 978-5-699-31622-9.

- Шунков В. Н., Мерников А. Г., Спектор А. А. Глава I. Организация частей и соединений Русской армии в Первой мировой войне // Полная энциклопедия. Русская армия в Первой мировой войне (1914—1918) / Под ред. Резько И. В.. — М.: АСТ, 2014. — С. 5-13. — 240 с. — 3 000 экз. — ISBN 978-5-17-084897-3.

- Коллектив авторов. Том 7, статья «Пулемётная команда» // Военная энциклопедия / Под ред. П.В. Грачёв. — М.: Воениздат, 2003. — С. 85. — 735 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01874-X.

- Коллектив авторов. Раздел «Motorized rifle regiment structure» // Field Manual No. 100-2-3 «The Soviet Army:Troops, Organization, and Equipment» / Под ред. . — Вашингтон: US Government Printing Office, 1991. — С. 33, 36. — 456 с.

-

Никитенко Е. Г. Глава 3. «Боевой и общий численный состав 40-й армии

и афганских вооруженных сил» // «Афганистан: От войны 80-х до прогноза новых войн» / под ред. Захарова Л.. — Балашиха: Астрель, 2004. — С. 128. — 362 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-271-07363-7.

Как все-таки Мэд прошел эту локацию?

Спустя чуть больше часа мучений Илья отомстил: он обошел здание, где сидел военный, забросил две гранаты, и NPC погиб. Но его труп исчезал при приближении из-за обычного бага, которых в «Сталкере» достаточно много. Так что Илья еще раз загрузился, попробовал расстрелять его в упор, и они оба умерли.

«Это хотя бы честно, на самом деле, мы оба заслуживаем такой участи. Встретились два самых крутых человека Зоны».

Следующая попытка получилась удачной: пулеметчик умер, а Мэд наконец-то узнал его имя – Вова Вист. Чат заспамили буквой «F» и сообщениями «Спи спокойно, Вова Вист». Мэд выпускал пар, издеваясь над трупом: бросал гранаты, матерился и бил ножом. Чуть позже стример отыгрался еще и на брате Вовы – Боре.

Борьку тоже увековечили в копипастах.

Термин

Термин появился в 1880-х гг. поначалу применительно к митральезе, или, как её называли в России, картечнице (конкретно — состоявшей на вооружении системе, известной ныне как пулемёт Гатлинга). Возможно, название возникло также под влиянием одного из французских названий митральезы — canon aballes, «пулевая пушка». Однако же термин был быстро перенесён на вновь появившееся автоматическое оружие, хотя, в свою очередь, пулемёт также в первые годы ещё называли «автоматической картечницей». В момент появления в России пулемёт фигурировал, например, под таким описательным названием: «одноствольная автоматическая митральеза системы Максима».

Разновидности поощрений для солдат (матросов), сержантов и старшин

По отношению к бойцам срочной службы (на флоте – матросам) применяются определенные узаконенные разновидности вознаграждений (поощрений):

- Аннулирование наказания (взыскания), которое было зафиксировано и исполнено ранее. При наличии у бойца дисциплинарного взыскания, в качестве поощрения может выступать только его упразднение. Упразднить дисциплинарное взыскание имеет право применивший его начальник (командир), либо вышестоящий начальник.

- Благодарность с занесением (без занесения) в личное дело, грамота от командования воинской части.

- Торжественное вручение знака отличника.

- Информирование родителей (опекунов), педагогов (работодателей) по месту призыва бойца о его достижениях, успехах в общевоенной, специальной и боевой подготовке. Оповещение производится в письменном виде с приложением документального подтверждения (грамоты или похвального листа).

- Материальное вознаграждение (денежная премия, награждение ценным подарком).

- Личное фото бойца на фоне главного символа воинской части – Боевого Знамени.

- Присвоение очередного воинского звания младшего командного состава (солдатам – звания ефрейтора, и далее по иерархии: ефрейтор – младший сержант – сержант – старший сержант).

- Предоставление отпуска, либо увеличение длительности отпуска.

- Занесение личных данных бойца срочной службы в Книгу Почета воинской части.

К солдатам, сержантам и старшинам, проходящим военную службу в рядах Вооруженных Сил на контрактной основе, могут применяться следующие виды поощрений:

- аннулирование наказания;

- благодарность, грамота или благодарственное письмо от командования части, подкрепленное, либо не подкрепленное денежным вознаграждением;

- денежная премия к ежемесячному довольствию;

- фото на фоне Боевого Знамени части;

- присвоение очередного (внеочередного) воинского звания;

- занесение личных данных в Книгу Почета воинской части.

Вопрос о поощрениях решает непосредственный начальник (командир). В случае если полномочий младшего командира недостаточно, он может ходатайствовать перед вышестоящим начальством о вознаграждении бойца (с предоставлением оснований).

Вознаграждения, назначаемые офицерскому составу:

- упразднение примененного наказания (взыскания), полученного ранее;

- благодарность с занесением в личное дело;

- благодарственное письмо (грамота) от командования части либо командования вышестоящего подразделения подкрепленное денежной премией;

- единовременная надбавка к ежемесячному денежному довольствию (возможен вариант квартального премирования, тринадцатой зарплаты, выплаты трехкратного размера оклада в конце календарного года);

- внесение личных данных в Книгу Почета;

- торжественное вручение именного оружия;

- досрочное присвоение очередного звания. Присвоение внеочередного звания.

Звание может быть присвоено не выше капитана III ранга на флоте и майора в Сухопутных войсках. При условии, что офицер обладает ученой степенью, может быть присвоено звание капитана I ранга ВМФ (Военно-морского флота), либо полковника Сухопутных войск.

Торжественное награждение либо объявление о поощрении проводятся на общем построение воинской части либо военном собрании

Примечания

- ↑ Коллектив авторов. Том 7, статья «Расчёт» // Военная энциклопедия / Под ред. П.В. Грачёв. — М.: Воениздат, 1997. — С. 188. — 735 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01874-X.

- ↑ Коллектив авторов. Глава I. «Основы боевого применения зенитных артиллерийских подразделений» // Боевой устав войск ПВО. Часть IX. «Зенитная артиллерийская батарея, взвод, расчёт ПВО». — М.: Воениздат, 1984. — С. 5—6. — 209 с.

- Коллектив авторов. Глава I. «Радилокационные подразделения и основы их применения» // Боевой устав войск ПВО. Часть X. «Радиолокационная рота (батарея), взвод, расчёт ПВО». — М.: Воениздат, 1984. — С. 5. — 111 с.

- Коллектив авторов. Том 6, статья «Отделение» // Военная энциклопедия / Под ред. П. В. Грачёв. — М.: Воениздат, 2002. — С. 181. — 639 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01873-1.

- Коллектив авторов. Глава I. «Основы боевых действий артиллерийских подразделений» // Боевой устав артиллерии сухопутных войск. Часть II. «Дивизион, батарея, взвод, орудие». — М.: Воениздат, 1990. — С. 4. — 368 с.

- Коллектив авторов. статья «Орудийный расчёт» // «Военно-морской словарь» / под ред. Чернавина В. Н.. — М.: Воениздат, 1990. — С. 294. — 511 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00174-X.

- Федосеев С. Л. «Пулемёты России. Шквальный огонь». — М.: Эксмо, 2009. — 129 с. — ISBN 978-5-699-31622-9.

- Шунков В. Н., Мерников А. Г., Спектор А. А. Глава I. Организация частей и соединений Русской армии в Первой мировой войне // Полная энциклопедия. Русская армия в Первой мировой войне (1914—1918) / Под ред. Резько И. В.. — М.: АСТ, 2014. — С. 5—13. — 240 с. — 3 000 экз. — ISBN 978-5-17-084897-3.

- Коллектив авторов. Том 7, статья «Пулемётная команда» // Военная энциклопедия / Под ред. П.В. Грачёв. — М.: Воениздат, 2003. — С. 85. — 735 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01874-X.

- . www.rkka.msk.ru. Дата обращения: 9 июня 2018.

- Коллектив авторов. Раздел «Motorized rifle regiment structure» // Field Manual No. 100-2-3 «The Soviet Army:Troops, Organization, and Equipment» / Под ред. Carl E. Vuono. — Вашингтон: US Government Printing Office, 1991. — С. 33, 36. — 456 с.

-

Никитенко Е. Г. Глава 3. «Боевой и общий численный состав 40-й армии

и афганских вооруженных сил» // «Афганистан: От войны 80-х до прогноза новых войн» / под ред. Захарова Л.. — Балашиха: Астрель, 2004. — С. 128. — 362 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-271-07363-7. - . www.1tv.ru. Дата обращения: 3 июня 2018.

- . www.spbvedomosti.ru. Дата обращения: 3 июня 2018.

Состав и командование

Расчёт обычно возглавляет командир (офицер, прапорщик, сержант). Военнослужащие в составе расчёта именуются номерами, каждый из которых выполняет определённые функции.

К примеру в расчёт буксируемого артиллерийского орудия может включать в себя следующие номера (количество зависит от типа орудия):

- 1-й номер — наводчик орудия (заместитель командира орудия);

- 2-й номер — замковый;

- 3-й номер — заряжающий;

- 4-й номер — установщик;

- 5-й и 6-й номер — снарядные;

- 7-й номер — помощник заряжающего;

- 8-й номер — подносчик.

Полное наименование расчёта в артиллерии уточняется по типу вооружения (орудие, миномёт, боевая машина РСЗО, установка ПТУР и т.д.) и именуется соответственно: орудийным расчётом, миномётным расчётом, расчётом боевой машины, расчётом установки ПТУР и т.д..

В армии и во флоте Российской империи вместо орудийный расчёт применялся термин орудийная прислуга.