Нсвт

Содержание:

- Содержание

- История[править]

- Навигация

- Рукоятка перезаряжания

- Боевое применение

- Носители

- Модификации

- Особенности конструкции

- Литература

- Использование в Финляндии

- Боевое применение

- Затворная рама

- Боевое применение

- См. также

- «УТЕС» ПРОТИВ ДШКМ

- Тактико-технические характеристики

- Модификации[править]

- Примечания

- Модификации

- Особенности конструкции

Содержание

История[править]

Крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 «Утёс» был разработан в Тульском ЦКИБ СОО в конце 1960-х — начале 1970-х в качестве замены устаревшего и тяжелого ДШК (ДШКМ). Своё имя получил по начальным буквам фамилий авторов — Г. И. Никитина, Ю. М. Соколова и В. И. Волкова. Незадолго до этого этот же коллектив участвовал в конкурсе на единый пулемет калибра 7,62 мм, но предпочтение было отдано образцу М. Т. Калашникова.

Для производства НСВ было решено организовать совершенно новый завод в г. Уральске, получивший имя «Металлист», так как производство на заводе Дегтярева в Коврове было перегружено. В качестве рабочей силы было привлечено большое количество инженеров и рабочих из Тулы, Коврова, Ижевска, Самары, Вятских Полян. При производстве НСВ были применены совершенно новые и оригинальные технологии различных союзных НИИ, часть из которых в производстве стрелкового оружия так более нигде не применялись. Так для получения нарезов канала ствола была применена электро-химическая обработка, для термического отпуска — система вакуумного отпуска, так называемое «толстое» хромирование для повышения живучести ствола достигалось технологией струйного хромирования.

В процессе отладки производства, в результате регулярных квартальных испытаний, заводскими конструкторами было внесено огромное количество изменений в конструкцию пулемета, в основном связанных с повышением живучести и надежности работы, а также упрощением конструкции.

НСВТ-12,7 на Т-72 производства Индии

Кроме СССР НСВ производился на заводах в Польше, Болгарии, Индии. В эти страны производство передавалась вместе с лицензией на производство танков Т-72, в состав вооружения которого он входил. Кроме этих стран лицензию получил также Иран, но достоверных сведений о том, удалось ли иранцам освоить производство «Утёса» нет.

Навигация

Рукоятка перезаряжания

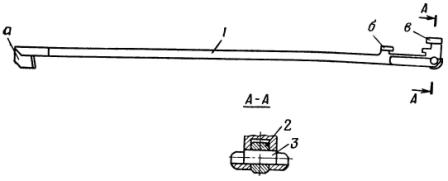

Рукоятка перезаряжания (рис. 21) служит для постановки подвижных частей на боевой взвод. Она состоит из основания 1, ролика 2 и оси 3 ролика. На переднем и заднем концах рукоятки имеются направляющие выступы для соединения с пазами гнезда л (рис. 6) ствольной коробки, зацеп и выступы; зацеп а (рис.21) служит для соединения (через прорезь к (рис. 6) ствольной коробки) с затворной рамой, а выступы служат для взаимодействия с кареткой люльки; выступ в (рис. 21) служит для отведения подвижных частей в заднее положение, а выступ б — для возвращения рукоятки перезаряжания в переднее положение.

Рис. 21. Рукоятка перезаряжания:

1 — основание 9-1; 2 — ролик рукоятки 9-4; 3 — ось ролика рукоятки 9-5; а — зацеп; б — выступ; в — выступ

Боевое применение

Утес получил 1-ое боевое применение в Афганистане. С обеих сторон 1-ое время в боевых действиях учавствовали только модификации ДШК (у моджахедов применялись ДШК китайского производства). Но после 2-ой половины 1980-х годов в войска стал поступать и пулемет НСВ. Его стремительно оценили по достоинству, основной его особенностью стала возможность производить по противнику прицельный огнь, не подпуская его на дистанцию действенной стрельбы автомата. Сначало применялся станковый вариант, а потом и варианты с установкой на бронетехнику.

Пулемет НСВ отлично прижился в виде зенитного пулемета фактически на всех русских танках, конкретно с Т-64, САУ, также разных типах бронемашин. На военно-морском флоте утес применялся как средство ПВО на боевых кораблях.

custom_block(1, 63142354, 1402);

Более «любимым» пулемет НСВ был и в чеченские кампании. В Чечне у него появилось прозвище «антиснайпер». Малозаметность, дальность стрельбы до 2 км совместно со особым прицелом сделали пулемет НСВ действенным средством противодействия снайперам противника. Его боевые способности существенно возросли, когда утес стал оснащаться новыми видами прицелов:

- оптический СПП;

- ночной бесподсветочный НСПУ-3;

- радиолокационный прицел, который позволял производить в мгле прицельный огнь.

К концу 1980-х потенциал «Утеса» фактически был исчерпан, но он до сего времени стоит на вооружении. На замену ему пришел многокалиберный пулемет «Корд», который разработали в КБ завода им. Дегтярёва г. Ковров.

Носители

Ниже представлен список образцов бронетехники (включая опытные образцы и проекты), позволяющей установку НСВТ:

- Автомобили повышенной проходимости и бронеавтомобили

- Варта

- Дозор-Б

- Дидгори

- Казак

- Казак-2

- Кугуар

- Овод

- Спартан

- Тритон

- HMMWV

- Боевые машины поддержки пехоты и танков

Объект 787

- Боевые машины пехоты

- БМП-55

- БМТ-72

- БТМП-84

- Объект 768

- Боевые модули

- БПУ-12,7

- ОБМ

- Сармат

- Боевые разведывательные машины

- БРДМ-2

- БРДМ-2Т

- Бронемашины

- БМО-Т

- БТР-3С

- Машина-С

- МТ-ЛБ

- Сжатие

- ТГМ 3Т

- Бронированные машины разминирования

- БМР-2

- БМР-3

- БМР-3М

- ИМР-3М

- Бронированные ремонтно-эвакуационные машины

- БРЭМ-1

- БРЭМ-3

- БРЭМ-80У

- БРЭМ-84

- БТР-3БР

- Бронетранспортёры

- БТР-60ПБ

- БТР-3

- БТР-Т

- ДТ-3ПБ

- Опал

- Реактивные системы залпового огня

- М-77

- XA-180

- Самоходные артиллерийские установки и миномёты

- БТР-3М2

- Мста-К

- Мста-С

- Пион

- Фиалка

- Танки

- Арджун

- Буйвол

- M-84

- M-95

- Объект 187

- Объект 476

- Объект 478

- Оплот

- Т-55А

- Т-55АГМ

- Т-62

- Т-64

- Т-64БВ

- Т-64Е

- Т-72

- Т-72А

- Т-72АГ

- Т-72Б

- Т-72Б3

- Т-72М4

- Т-72УА

- Т-80

- Т-80А

- Т-80У

- Т-84

- Т-90

- PT-91

Возможны варианты монтажа пулемёта на импровизированных боевых машинах.

|

|

|

|

Модификации

Основной модификацией утеса стал танковый пулемет НСВТ на Т-72, Т-80, Т-90, также поздних модификациях танка Т-64, в том числе на самоходных артиллерийских установках и на разных бронемашинах. На базе утеса также разработана корабельная турельно-башенная модификация установки «Утес-М».

Пулеметами НСВ в 1990-х годах были вооружены несколько тыщ боевых машин Sisu NA-110 и бронетранспортеров Panssari-Sisu, сделанных в Финляндии для своей армии и войсковых подразделений, действующих в странах Африки под эгидой ООН.

Танковый вариант пулемета снабжали электроспуском, который представлял примитивную катушку со стержнем. Его укрепляли к тыльной части ствольной коробки, во время подачи тока стержень выдвигался, оказывая давление на стержень спускового механизма.

Видео о пулемете

https://youtube.com/watch?v=dlmd3lyRg9A

После отделения Казахстана главные производства пулемета «Утеса» остались на его местности. Наша родина какое-то время закупала пулеметы НСВ в Казахстане ввиду отсутствия собственных аналогов. Но с налаживанием производства нового многокалиберного пулемета «КОРД» было решено отрешиться от закупок уже устаревшего пулемета. Пулемет «КОРД» имел на порядок наилучшие свойства, но при всем этом была сохранена универсальность и надежность утеса. Постоянными остались баллистика и посадочные размеры для взаимозаменяемости с уже существующими станками и установками. В то же время значимой модернизации и переделке подверглась фактически вся конструкция пулемета.

Особенности конструкции

НСВ-12,7 был гораздо легче предшественника — масса 25 кг.

Автоматика НСВ основана на отводе пороховых газов, запирание ствола — клиновое, при запирании затвор перемещается влево, при этом серьга затвора бьёт по ударнику.

Спусковой механизм собран в отдельной коробке, имеет очень простую конструкцию и позволяет вести только автоматическую стрельбу. При этом спусковой механизм не предназначен для управления огнём непосредственно на пулемёте, требуется наличие рукоятки и спускового крючка либо электроспуска на станке или установках. Также отсутствует рукоятка перезаряжания, да и усилие взвода пружины так высоко, что требуются различные рычажные или блочные конструкции для его уменьшения. В конструкции были применены оригинальные элементы, для уменьшения трения все движущиеся части снабжены роликами, кадмированное покрытие служило в качестве дополнительной «смазки», быстросъёмное клиновое устройство закрывания обеспечивало лёгкую замену ствола без проведения операций его подстройки после смены.

Затвор с затворной рамой и сама затворная рама с газоотводным поршнем соединены шарнирно. Возвратная пружина снабжена буфером. Подача патронов с помощью металлической ленты могла быть лево- или правосторонней. Вкупе с выбросом стреляных гильз вперёд, а не в сторону, это позволило легко комбинировать «правые» и «левые» пулемёты в спаренных установках. Одну из таких, в частности, производил Тульский машиностроительный завод для вооружения катеров.

Пулемёт оснащён коническим пламегасителем и складной рукояткой для переноски.

Механический прицел включает в себя прицельную планку, размеченную для стрельбы до 2000 м (прицельная планка ДШК была размечена до 3500 м), и мушку. Мушка первоначально была складывающейся, но затем заводские конструкторы убедили ГРАУ, что большого смысла в этом нет.

Литература

- Публицистическая

- Статистическая

The Military Balance 1990–1991 (англ.) / International Institute for Strategic Studies. — L.: Elsevier Science & Technology Books, 1990. — 245 p. — ISBN 0-08040-376-X, ISSN 0459-7222.

- Техническая

- 12,7-мм танковый пулемет «Утес» (НСВТ-12,7): Техническое описание и инструкция по эксплуатации. — М.: Воениздат, 1975. — 78 с.

- Руководство по 12,7-мм пулемету «Утес» (НСВ-12,7). — 2-е изд. — М.: Воениздат, 1986. — 240 с.

Использование в Финляндии

В Финляндии NSV называется 12,7 Itkk 96 или 12,7 ilmatorjuntakonekivääri 96 (12,7 зенитных пулемета 96). Его часто используют как автомобильный пулемет, его можно увидеть на бронетранспортере Pasi , транспортной машине Nasu и танке Leopard 2 R.

Из-за высокой скорострельности НСВ предназначен для использования в качестве зенитного орудия ближнего боя против вертолетов , БПЛА и самолетов . В пешем наземном бою его ставят на специальное крепление.

Военно- морские силы Финляндии также используют NSV в качестве противовоздушных средств, где они дополняют другие неуправляемые зенитные орудия, такие как 23 ITK 95 , Bofors 40 Mk3 или Bofors 57 Mk2 и Mk3 .

Боевое применение

Впервые пулемет НСВТ был успешно апробирован в Афганистане. В первые месяцы войны обе стороны конфликта использовали исключительно ДШК (у душманов это были китайские копии). Но вскоре наши войска начали массово переходить на «Утесы». Его громадным достоинством была простая система управления огнем, точность и кучность.

Если наши солдаты засекали подбирающихся к заставе афганцев, планы у тех резко изменялись, так как подойти на дистанцию прицельного огня из автомата к блокпосту, на котором стоял пулемет НСВТ, было нереально. Изначально для этих целей использовали танковый вариант на станке, но позже в войска пошла и чисто пехотная модификация.

Вскоре это оружие прочно «укоренилось» на всех типах советских танков, САУ, прочей бронированной технике. Полюбили НСВТ (пулемет) и на флоте, где он массово устанавливался на патрульные катера в качестве простого и эффективного средства самообороны, в том числе и от низколетящих самолетов противника.

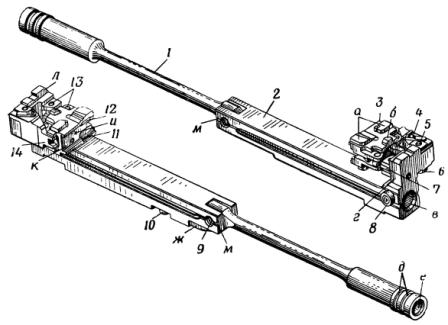

Затворная рама

Затворная рама (рис. 8, 9) является основной деталью, которая приводит в действие все остальные подвижные части пулемета.

Узел затворной рамы в собранном виде состоит из затворной рамы 2, поршня 1, оси 9 поршня, ролика 6 затворной рамы, оси 5, двух боковых роликов 8, опорного ролика 10, затвора 3, чеки 4 затвора, верхнего 12 и нижнего 11 зацепов, пружин 16 (рис. 9) зацепов, бойка 15, двух фиксаторов 17 гильзы с пружинами 19, чеки 18 бойка и зацепов, чеки 20 фиксаторов гильзы, двух серег 7 (рис. 8), трех осей 13, толкателя 14 гильзы.

Затворная рама 2 перемещается в ствольной коробке по направляющим а (рис. 6) с помощью роликов 8 (рис. 8) и по направляющим выступам и (рис. 6) вкладыша 11. К передней части затворной рамы с .помощью оси 9 (рис. 8) присоединяется поршень 1.

Рис. 8. Затворная рама с затвором:

1 — поршень 3-4; 2 — затворная рама 3-3; 3 — затвор 3-10; 4 — чека затвора Сб 3-1; 5 — ось ролика затворной рамы 3-7; 6 — ролик затворной рамы 3-6; 7 — серьги 3-19; 8 — боковые ролики 3-8; 9 — ось поршня 3-5; 10 — опорный ролик 3-9; 11 — нижний зацеп 3-12; 12 — верхний зацеп 3-11; 13 — оси серег 3-20; 14 — толкатель гильзы 3-21; а — боевые упоры; б — выступы; в — отверстие для возвратно-боевой пружины; г — профильный выступ; д — кольцевые проточки; е — отверстие для патрубка; ж — .выемка для зацепа; и — отверстие; к — зеркало затвора; л — боевой взвод; м — направляющие пазы

Справа спереди на затворной раме имеется выемка ж для зацепа рукоятки перезаряжания.

Снизу на затворной раме имеются наклонный выступ р (рис. 9) для взаимодействия с роликом качалки ствольной коробки, кривая для возвращения качалки в исходное положение, а справа сделана выемка, в которой размещается на цапфе опорный ролик 10 (рис. 8).

Задняя часть затворной рамы оканчивается профильным выступом г, в проушинах которого с помощью серег 7 и осей закреплен затвор 3.

Оправа в верхней части к выступу г крепится толкатель 14 гильзы, а снизу — ролик 6 затворной рамы. Выступ л является боевым взводом затворной рамы.

Рис. 9. Затворная рама с затвором:

1 — поршень 3-4; 2 — затворная рама 3-3; 3 — затвор 3-10; 15 — боёк 3-14; 16 — пружины зацепов 3-13; 17 — фиксатор гильзы 3-15; 18 — чека бойка и зацепов 3-17; 19 — пружины фиксаторов гильзы 3-16; 20 — чека фиксаторов гильзы 3-18; н — кривая; n -скос; р наклонный выступ

Внутри затворной рамы сделано цилиндрическое отверстие в для размещения возвратно-боевой пружины.

Поршень 1 чашечного типа непосредственно воспринимает давление пороховых газов и служит для приведения в действие подвижных частей пулемета; с затворной рамой поршень соединяется с помощью оси 9. На переднем конце он имеет кольцевые проточки д для уменьшения прорыва пороховых газов по поверхности поршня и отверстие е для патрубка газовой каморы.

Затвор 3 (рис. 8) служит для досылания патрона в патронник, запирания канала ствола при выстреле, производства выстрела, извлечения гильзы из патронника и вывода ее на линию отражения. Затвор шарнирно, с помощью серег 7, соединен с затворной рамой.

На переднем торце затвора имеются зеркало к (часть затвора, на которую опирается дно гильзы) и жесткие зацепы, которые фиксируют положение гильзы относительно зеркала затвора; в центре зеркала имеется отверстие и для выхода бойка 15 (рис. 9); внутри затвора в продольном гнезде помещается боек, предназначенный для разбития капсюля патрона.

Сверху и снизу на затворе имеются симметрично расположенные боевые упоры а (рис. 8), обеспечивающие досылание патрона в патронник и взаимодействующие с боевыми выступами б вкладыша 11 (рис. 6) ствольной коробки при запирании, и выступы б (рис. 8), которые с помощью выступа ф (рис. 7) ствольной коробки и серег 7 (рис. 8) обеспечивают поперечное перемещение затвора при запирании и отпирании; правый нижний боевой упор а, взаимодействующий со скосом у вкладыша 28 (рис. 7), также обеспечивает поперечное перемещение затвора.

В затворе размещены верхний 12 и нижний 11 зацепы (рис. 8), извлекающие гильзу из патронника, пружины 16 (рис. 9) зацепов и фиксаторы 17, удерживающие гильзу на затворе до окончания экстракции.

Действие затвора при выстреле. При движении затворной рамы в переднее положение затвор встречает на своем пути патрон, находящийся на приемном окне лотка, и своим левым верхним боевым упором досылает его в патронник.

Далее, поскольку затворная рама продолжает двигаться вперед, затвор с помощью скоса у вкладыша 28 и выступа ф вкладыша 11 (рис. 6, 7) ствольной коробки и серег перемещается влево и производит запирание канала ствола, взаимодействуя своими боевыми упорами а с боевыми выступами ствольной коробки.

После прихода затворной рамы в крайнее переднее положение серьга затвора ударяет по бойку, который, продвигаясь вперед, разбивает капсюль патрона, происходит выстрел.

Боевое применение

Первое боевое применение НСВ осуществилось в Афганистане. Первое время с обеих сторон участие в боевых действиях принимали только модификации ДШК (моджахеды использовали ДШК китайского производства). Но во второй половине 1980-х в войсках появился и НСВ. Его быстро оценили, главной его особенностью была возможность вести прицельный огонь по противнику, не подпуская его на расстояние эффективной стрельбы из автомата. Имеются фотографии блокпостов, где станок 6Т7 нагружен камнями и мешками с песком для повышения устойчивости. Комплектование каждого пулемёта оптическим прицелом, а в варианте ночного — и ночным прицелом, делало расчёт НСВС главными «глазами» блокпоста.

Пулемёт оказывает сильнейшее акустическое воздействие на расчёт, поэтому стрелки были обязаны сменяться после интенсивной стрельбы.

Не менее «любимым» НСВ был и в обе чеченские кампании. Существовало множество курьёзных на первый взгляд «модификаций» танкового «Утёса», который добыть было проще, для применения в качестве пехотного.

Военнослужащие алжирской армии отмечали, что «Утёс» безотказно работает при температуре +50 °C, в песке и в грязи. Военные Малайзии успешно применяли пулемёт во время тропического ливня.

См. также

«УТЕС» ПРОТИВ ДШКМ

Советская пехота в Афганистане пулемёты НСВС-12,7 применяла, главным образом, для подавления тяжёлого оружия душманов в горах. Наличие у «Утёса» оптического прицела давало ему огромные преимущества в дуэли с «духовским» ДШКМ. Выигрывали наши расчёты и в манёвренности. При необходимости смены огневой позиции крупнокалиберный пулемёт «Утёс» легко перемещался двумя бойцами (вес системы пулемёт-станок-прицел — 42,7 кг). Поменять так быстро огневую позицию, как это делали с НСВС-12,7 советские солдаты, моджахеды не могли. Для смены позиции без разборки оружия на части в станковом пулемёте ДШКМ предусмотрен колёсный станок, который в горах бесполезен. В высокогорье и другой сильнопересечённой местности для перемещения необходимо снять пулемёт массой 35,7 кг с лафета со станком, весящим ещё больше, чем само оружие, а затем ещё и отсоединить лафет от станка. Хотя сама операция разборки не так уж и продолжительна, но для смены огневой позиции необходимо 4-5 человек. Обычно такое количество душманов и составляло расчёт ДШКМ. Единственное, что облегчало моджахедам транспортировку тяжёлого оружия это вьючные животные. Двух ослов вполне достаточно для транспортировки ДШКМ с боекомплектом в 2-3 сотни патронов.

|

Пулемет НСВС-12,7 334-го ООСПН на огневой позиции в горах. Провинция Кунар, 1985 г. |

Из-за низкой менёвренности пулемёта ДШКМ наш противник в подавляющем большинстве случаев использовал оборудованные позиции, где уничтожить его огнём из «Утёса» было задачей непростой. Поэтому обычно такие укреплённые пулемётные гнёзда только подавлялись расчётами наших крупнокалиберных пулемётов и другого стрелкового оружия, а потом уничтожались боевой авиацией, артиллерией или брались штурмом.

В силу особенностей конструкции станка ДШКМ и фортификационного оборудования его огневой позиции в горах крупнокалиберные пулемёты душманов имели большие мёртвые зоны, которые с успехом использовали штурмовые подразделения советских войск при их захвате и уничтожении. Моджахеды использовали всего два типа фортификационных сооружений для пулемёта ДШК – заглубленные и наземные. Первые, их ещё называют «лисьими норами», применялись для стрельбы по воздушным целям, а обстрел наземных целей из них возможен лишь в ограниченном по высоте и горизонту наведения секторе. Наземные укрытия более универсальны и дают возможность поражать все виды целей. Их устраивали из камней, реже из мешков с грунтом, в виде замкнутой круглой или полукруглой стенки. Такие огневые точки получили название СПС (скальное пулемётное сооружение) и в том или ином виде применялись в Афганистане обеими противоборствующими сторонами. Причём, использовали СПС не только для пулемётов, но и для других систем оружия, а также в качестве индивидуальных и групповых (на боевую тройку) укрытий. СПС для ДШКМ нередко могли быть и частично заглубленными в грунт. Отдельная тема – обычный окоп для стрельбы крупнокалиберного пулемёта. Устраивался он в пригодных для этого грунтах и, обычно, имел вид круглого в плане углубления. В окопах ДШКМ устанавливался для стрельбы со станка стоя или сидя, в то время как в СПС только стоя, СПС для пулемётов отличались от «пехотных» не только размером (внутренний диаметр 2-2,5 м), но и толщиной кладки стен, которые могли иметь в основании толщину до 1 м. «Выковырять духов» из такого укрытия могли только авиационные и артиллерийские боеприпасы, противотанковые гранаты, да появившийся на вооружении наших частей в Афгане в 1984 г. реактивный пехотный огнемёт РПО-А «Шмель».

|

Группа моджахедов с пулеметом Тип-54 — китайской версией ДШКМ |

Если станковый пулемёт НСВС-12,7 «Утёс» служил оружием огневой поддержки пехоты, то на ДШКМ при его создании возлагали и задачи борьбы с низколетящими воздушными целями. В комплекте к нему поставлялся зенитный ракурсный прицел, позволяющий расчёту бороться с летательными аппаратами на высотах до 1500 м. В Афганистане «духовские» ДШКМ представляли серьёзную угрозу для вертолётов советских и афганских правительственных войск.

Говорить об эффективности зенитного огня из ДШКМ по высокоскоростной штурмовой и истребительной авиации не приходиться (высота и скорость полёта не позволяют вести прицельную стрельбу), но для винтокрылой машины попадание 12,7-мм пули в двигатель или другие агрегаты было очень опасно.

В силу того, что основу противовоздушной обороны вооружённых формирований афганской оппозиции составляли именно крупнокалиберные пулемёты 12,7-мм ДШКМ, 14,5-мм ЗГУ-1 и ЗГУ-2, ими были прикрыты все базовые районы мятежников. Любое вторжение авиации в зону ПВО укрепрайона сопровождалось открытием противником сосредоточенного зенитного огня. Впрочем, как это не покажется странным, основные потери от зенитного пулемётного огня вертолёты несли не в укрепрайонах мятежников. В укрепрайоны наши войска так просто не проникали, это были хорошо спланированные операции с подавлением выявленных при подготовке операции позиций ПВО мятежников бомбардировочной авиацией и артиллерией. Значительные потери винтокрылых машин от огня пулемётов ДШКМ объясняются их поражением из зенитных засад на маршрутах перелётов и воздушного патрулирования, десантировании пехотных подразделений и спецназа, проведении локальных боевых операций вне базовых укрепрайонов моджахедов, при экстренной эвакуации раненых и разведгрупп. Действуя из зенитной засады, моджахеды обычно не раскрывали местонахождение огневой позиции ДШКМ, если даже вели огневой бой с нашей пехотой, а открывали внезапный огонь по появившимся вертолётам с расстояния до 500 м. В зенитной засаде на маршрутах пролёта и патрулирования вертолётов мятежники обычно размещали один-два пулемёта ДШКМ, а с середины 80-х гг. и расчеты ПЗРК.

Тактико-технические характеристики

Ниже приводятся тактико-технические характеристики пулемёта:

- Основные сведения

- Прицельные приспособления — механический прицел для стрельбы по наземным целям и зенитный прицел К10-Т для стрельбы по воздушным целям

- Применяемый тип боеприпасов — патроны с бронебойно-зажигательными (Б-32), бронебойно-зажигательно-трассирующими (БЗТ-44) и мгновенного действия зажигательными (МДЗ) пулями

- Способ стрельбы — короткими очередями то 4—6 выстрелов, в точку, с рассеиванием по фронту и с рассеиванием в глубину, с места, с коротких остановок и с ходу

- Вид боепитания — ленточное, подача патронов в приёмник при стрельбе из металлической ленты 6Л19, уложенной в коробку

- Технические данные пулемёта

- Калибр, мм — 12,7

- Вес пулемёта, кг — 25

- Вес ствола, кг — 9

- Вес патронной коробки, снаряжённой 150 патронами, кг — 28,7

- Размеры патронной коробки на 150 патронов (Д*Ш*В), см — 48*16*30

- Вес снаряжённой ленты ёмкостью 150 патронов, кг — 23,1

- Длина пулёмета, мм — 1560

- Длина пулёмета с электроспуском, мм — 1610

- Темп стрельбы, выстр. в минуту — 700—800

- Вес патрона, г — 123—137

- Вес пули, г — 44,3—49,5

- Начальная скорость пули, м/сек — 845

- Прицельная дальность, м — 2000

- Наклонная дальность стрельбы по воздушным целям, м — до 1500

- Настильная дальность стрельбы по наземным целям, м — до 2000

- Вертикальный угол наведения пулемёта, град. — от −5° до +75°

- Технические данные электроспуска

- Вес электроспуска, кг — 1,8

- Напряжение бортовой сети постоянного тока, В — 24 ±3,4%

- Потребляемый ток, А, — не более 5

- Время срабатывания, сек, — не более 0,06

Модификации[править]

Основное применение получила модификация НСВТ (танковый) в качестве зенитного на танках Т-72, Т-80, Т-90 и поздних модификациях Т-64, самоходных артиллерийских установках, а также на различных бронемашинах. В 1990-х годах пулеметами НСВ было вооружено несколько тысяч бронетранспортеров Panssari-Sisu и боевых машин Sisu NA-110, произведенных в Финляндии для собственных вооруженных сил и для войсковых подразделений из африканских стран под эгидой ООН.

Танковый вариант пулемета (заводской индекс 6П17) был снабжен электроспуском, на этом все отличия заканчиваются. Электроспуск представлял собой примитивную катушку со стержнем, собранные в герметичном пыле-, влагозащищенном корпусе. Прикреплялся к тыльной части ствольной коробки, при подаче тока стержень выдвигался и давил на стержень спускового механизма.

НСВТ-12,7 на танке Т-72 Иракской армии

Нужно сказать, что в первые годы производства НСВ, когда его освоение шло с большим скрипом, танковые заводы, а клиентами «Металлиста» были и Харьковские, Челябинский, Омский, Свердловский заводы бронетехники, задерживали свое производство из-за задержек в поставке пулеметов. Уралвагонзавод, к примеру, к концу каждого месяца держал наготове в Уральском аэропорту грузовой самолет!

В качестве пехотного пулемет НСВ (6П11) использовался на нескольких типах установок. Наиболее удачным был станок Степанова-Барышева 6Т7, пулемет на станке назывался НСВС-12,7, весил 41 кг, основным прицелом являлся при этом оптический СПП производства Новосибирского оптико-механического завода. Существовал и ряд ночных прицелов. Производство станка и укомплектование НСВС производилось на заводе в Вятских Полянах. Чтобы погасить энергию выстрела массы пулемета не хватало, поэтому станок 6Т7 был снабжен оригинальным амортизатором, установленом на сошниковой передней лопате, вкапываемовой в грунт. При этом к массе пулемета добавлялась масса всего станка. Откат этой конструкции был довольно ощутимым, что потребовало установить амортизатор и в прикладе, установленный на пулемете прицел «ездил» вместе с ним, так что стрелок непроизвольно жмурился при стрельбе. Стрельба официально предусмотрена была только из положения лежа, часто в войсках устанавливали пулемет для стрельбы с колена, при этом он отчаяно «козлил», так как амортизатор размещался в таком положении вертикально, ни о какой точности стрельбы говорить уже не приходилось. Сектор стрельбы на 6Т7 был крайне ограничен, зенитная стрельба была невозможна.

НСВ на установке 6У6

Одно из основных достоинств НСВ — его универсальность, то есть возможность его использования и по наземным, и по воздушным целям. Универсальность пытались использовать, но установки при этом получались ужасно громоздкие, тяжелые (одна из них — 6У6 весила в четыре раза больше самого пулемета), популярностью в войсках не пользовались.

Уже в годы независимости Казахстана на заводе в Уральске спроектировали и изготовили несколько сотен станков, являвшихся попыткой реализовать «универсальность» пулемета. За основу взяли конструкции танковых установок, когда пулемет при стрельбе движется по направляющим своеобразной «постели». Тренога и постель представляли собой раздельные конструкции с быстросъемным соединением, прицел устанавливался на постели, тренога позволяла установку для стрельбы лежа и с колена. Отсутствовали приспособления для фиксации наводки. В целом, несмотря на сырость конструкции, точность стрельбы не пострадала, стрелок не жмурил глаз, что позволяло непрерывно следить за результатами стрельбы, воздействие отдачи на плечо было гораздо ниже, чем при стрельбе с 6Т7, заводские стрелки демонстрировали на полигонах Министерства Обороны Казахстана хорошую точность, быстрый перенос стрельбы как по фронту, так и по глубине. Пулемет на станке получил название НСВП-12,7, МО РК официально приняло его на вооружение и закупило около сотни штук.

В это же время в России решили отказаться от закупа пулеметов за границей, пусть даже и в дружественном Казахстане. В то же время начинать производство с первоначальных «сырых» чертежей не стали, на заводе Дегтярева фактически спроектировали новый пулемет, получивший имя «КОРД». Сохранив неизменными посадочные размеры и баллистику для взаимозаменяемости с имеющимися установками и станками, ковровчане кардинально изменили схему запирания ствола.

Примечания

Модификации

Основная модификация – это как раз-таки НСВТ, который ставился на все советские танки, начиная с поздних вариантов Т-64, а также прочие бронированные машины и катера береговой охраны. Именно на базе этого оружия была создана корабельная турель «Утес-М».

Интересный факт: крупнокалиберный пулемет НСВ 12,7 мм в свое время активно использовали финны, которые ставили его на свои бронетранспортеры, действовавшие в составе миссий ООН в Северной Африке. Им понравилась надежность, простота и огромная убойная сила «Утеса». Имеется ли сегодня НСВ на вооружении финской армии, неизвестно. Впрочем, это вполне возможно, так как огромное количество стволов могло оставаться на украинских складах, откуда «Утесы» в свое время массово расходились по всему миру.

Особенности конструкции

Пулемет НСВ был на порядок легче предшественника — для пулемета подобного калибра 25 кг до сего времени предел, даже при имеющихся разработках. Автоматика утеса базирована на принципе отвода пороховых газов, применяется клиновое запирание ствола со смещением на лево, серьга затвора при всем этом лупит по бойку.

- У спускового механизма очень обычная конструкция, он собран в отдельной коробке и позволяет вести только автоматическую стрельбу. Спусковой механизм при всем этом не предназначен для конкретного управления огнем на пулемете, нужно наличие спускового крючка и ручки или электроспуска на установках либо станке. Также нет ручки перезаряжания, к тому усилие взвода пружины очень высоко, что просит для его уменьшения наличия разных блочных либо рычажных конструкций.

- В конструкции применены уникальные элементы, передвигающиеся части для уменьшения трения снабжены роликами. В качестве дополнительной «смазки» служило кадмированное покрытие, быстросъемное клиновое устройство закрывания позволяло произвести подмену ствола без выполнения подстройки после смены – обычная разборка и сборка.

- Затвор с затворной рамой, также сама затворная рама совместно с газоотводным поршнем соединяются шарнирно. Подача патронов с помощью железной ленты могла производиться лево- либо правосторонней. Возвратимая пружина включает буфер. Вместе с выбросом гильз вперед, это позволило сочетать в спаренных установках «правые» – «левые» пулеметы. А именно одну из таких установок для вооружения катеров выпускал машиностроительный завод им. Рябикова в Туле.

- Механический прицел имел прицельную планку, которая размечена для стрельбы до 2000 м, также мушку. Сначало мушка была складывающейся, но следующая разборка боевых действий показала, что огромного смысла в таковой конструкции нет.

- Питание пулемета производилось из железной звеньевой ленты со звеном типа «краб». Разъемная лента состояла из кусков по 10 звеньев. Последнее звено не имело Т-образного расширения, что позволяло соединять отдельные кусочки в длинноватую ленту подходящей длины. Также осуществлялась и разборка ленты. По продольному ребру снаружи соединительного звена была нанесена белоснежная отличительная полоса, которая указывала, какое звено позволяло разъединить ленту.

- Ствол пулемета быстросъемный, имеется установленная ручка на нем. Дульная часть ствола имеет конусный пламегаситель.

- В пехотном варианте утес применяется на треножном станке 6Т7. Станковый вариант обеспечивает неплохую приспособляемость к позиции и ведение огня из различных положений. Станок обеспечен спусковым механизмом для управления огнем, спусковой скобой и спусковым крючком, также подпружиненным плечевым упором. Конструкция станка Степанова-Барышева не предугадывает возможность воплощения зенитной стрельбы. Благодаря этому вес станка составляет всего 18 кг. Для транспортировки пулемет со станка снимают, а станок складывается и его можно переносить на плечевых лямках.