Коэффициент покрытия процентов к уплате “irc” (нормативное значение, формула расчета)

Содержание:

- Анализ коэффициента финансовой независимости

- Какие основные показатели характеризуют деятельность предприятия?

- 5 блиц ответов на кадровые показатели

- Анализ финансовой независимости при формировании оборотных активов, в т.Ч. Запасов организации

- Коэффициент автономии – определение

- Справочная информация

- Как рассчитать коэффициент?

- Как рассчитать текучесть кадров за год — наглядные примеры

- Виды показателей финансовой зависимости

- Кто использует коэффициент капитализации

- Коэффициент автономии. Нормативное значение.

- Источники прироста ОС

- Как рассчитать коэффициенты ликвидности

- Формулы основных финансовых коэффициентов

- Что показывает коэффициент автономии?

- Значение коэффициента прироста ОС

- Бизнес и финансы

- Как читается коэффициент капитализации

- Дополнительные расчетные показатели текучести кадров

- Подводим итоги

Анализ коэффициента финансовой независимости

Анализируют коэффициент финансовой независимости следующим образом:

- изучают его динамику за несколько лет,

- выявляют структурные изменения,

- определяют взаимосвязь между этими изменениями и его уровнем.

Полученные данные делают возможным моделирование финансовой устойчивости предприятия на будущие периоды.

Стоит выделить несколько видов финансовой устойчивости:

- абсолютная устойчивость,

- нормальная устойчивость,

- неустойчивое положение

- кризисное состояние.

Такое подразделение характеризуется уровнем возмещения заемных средств собственными активами

Коэффициент финансовой независимости представляется одним из наиболее важных финансово-экономических показателей и тщательно используется при изучении финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Коэффициент финансовой независимости представляет из себя показатель, характеризующий долю собственного капитала в общем числе активов организации.

Сущность коэффициента финансовой независимости заключается в том, чтобы показать, какая часть активов обеспечивается собственными средствами, а какая – привлеченными посредством кредитных учреждений.

Данная информация очень важна для представителей источников кредитования.

Банки и инвесторы проявляют интерес к значению коэффициента: чем он выше, тем больше вероятность выдачи займа.

Ведь высокий показатель говорит о том, что организация в состоянии расплатиться по долговым обязательствам за счет привлечения личных средств, даже если оставшаяся часть – заемная.

Более того, компания, использующая высокое число привлеченных средств, выплачивает значительные суммы по процентам, следовательно, не обладает достаточными средствами для формирования резервов и роста доходов.

В настоящее время не существует каких-либо жестких рамок, в пределах которых коэффициент финансовой независимости считается наиболее оптимальным.

Однако среди экономистов бытует мнение, что доля собственных средств должна составлять как минимум половину (50 %) от общего числа активов.

Объясняется данная точка зрения довольно просто: в случае требования кредиторов расплатиться по всем существующим обязательствам, организация сможет реализовать 50 процентов сформированного за счет личного капитала имущества.

В мировой практике минимальная величина этого коэффициента считается допустимой порядка 30-40 процентов.

Однако зарубежные специалисты чаще используют показатель “коэффициент финансовой зависимости”. По смыслу он является противоположным, хотя тоже показывает отношение собственных и заемных средств.

Интерпретируя этот коэффициент, следует учитывать несколько факторов. К таковым относятся:

- усредненное значение показателя в других занимаемых отраслях,

- наличие и доступ организации к различным источникам привлечения средств,

- отличительные черты осуществляемой производственной деятельности.

Нормативным для коэффициента финансовой независимости значением является цифра 0,6.

Финансовое состояние компании считается тем благополучнее, чем выше коэффициент финансовой независимости

Приближенность показателя к единице может свидетельствовать о временной приостановке темпов развития организации.

Полный отказ от привлечения заемных средств лишает предприятие дополнительных активов, за счет которых можно повысить доходы организации.

Тем не менее, в кризисной ситуации минимизируются риски возникновения неблагоприятных финансовых последствий.

Какие основные показатели характеризуют деятельность предприятия?

Деятельность практически каждого хозяйственного субъекта направлена на извлечение прибыли

Но при этом большое внимание должно уделяться непосредственно экономической устойчивости организации на рынке с сохранением должного уровня платежеспособности, ликвидности и рентабельности

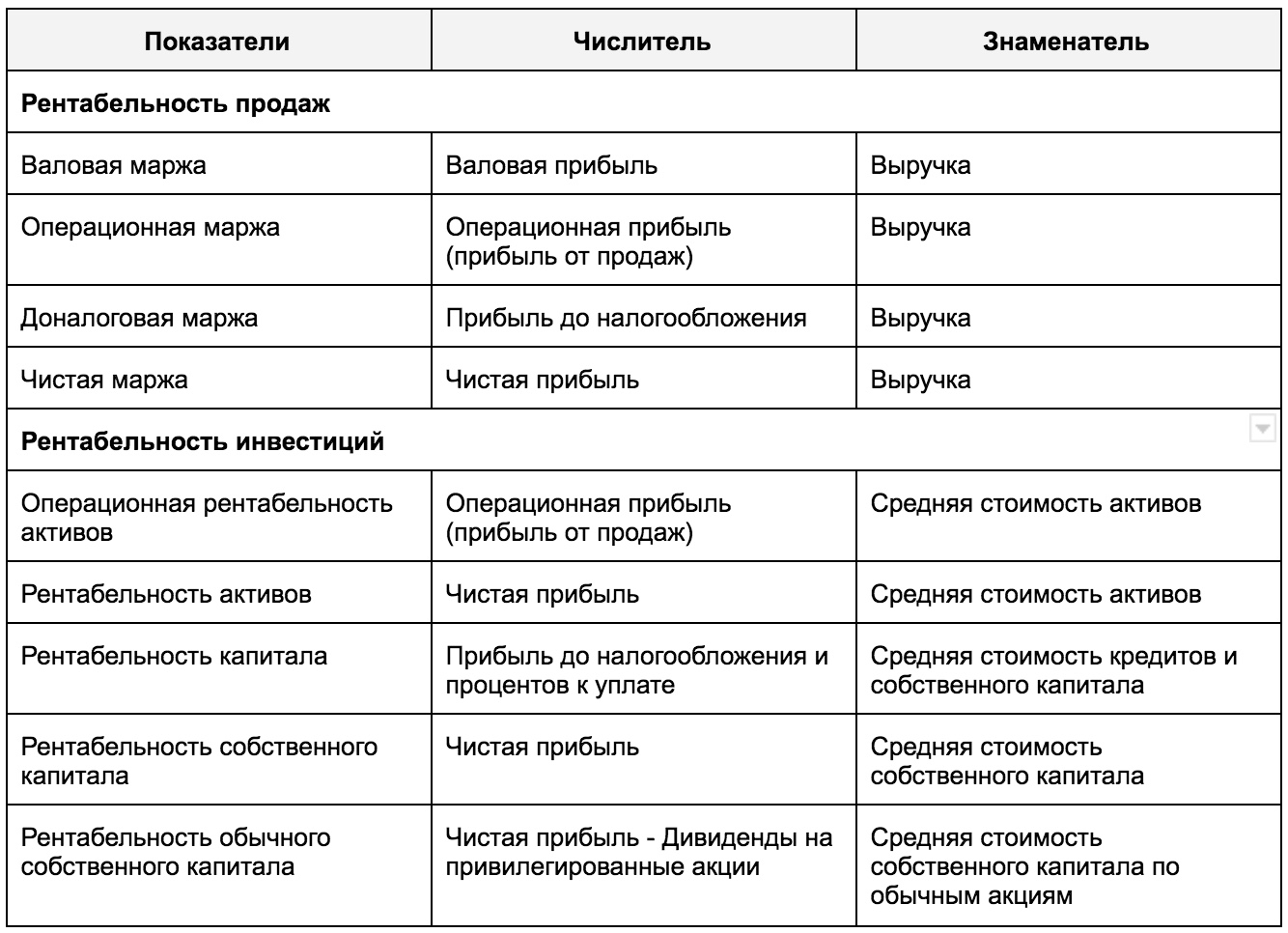

Подробнее о рентабельности см. в материале «Показатель рентабельности — коэффициент и уровень».

Показатели финансовых коэффициентов составляют основу финансового анализа, который дает представление о состоянии активов и имеющихся обязательствах организации, выявляет риски возможного банкротства.

Финансовый анализ и соотношения данных финансовых коэффициентов также необходимы в работе внешних специалистов — аудиторов, оценщиков.

5 блиц ответов на кадровые показатели

Вопрос №1. Достаточно ли просто производить расчет кадровых коэффициентов и на их результатах уже принимать какие-либо управленческие решения?

Расчет кадровых коэффициентов – это первоначальная ступень анализа кадровой политики. При этом для исследования необходимо использовать динамику данных показателей за длительный период, к примеру, 5 лет. На основе такой информации имеет смысл создавать таблицы, графики или диаграммы, с помощью которых уже наглядно можно заметить какую-либо тенденцию. Такие графические материалы помогут более качественно оценить ситуацию и принять более грамотные управленческие решения.

Вопрос №2. Если мы будем рассчитывать указанные коэффициенты, какой результат это нам даст?

На основе полученной информации по расчетам коэффициентов можно будет принимать какие-либо управленческие решения в области совершенствования кадровой политики. Однако сами по себе результаты не помогут принять решения, а потому необходимо их изменения сопоставлять с причинами возникновения изменений. К слову сказать, причин может быть огромное количество, и их выявление – главная задача, от проведения которой во многом зависит успешность всего мероприятия в целом.

Вопрос №3. Существуют ли какие-либо факторы, которые влияют на изменение того или иного кадрового коэффициента.

Безусловно, такие факторы существуют и их огромное количество. Естественно, каждую конкретную ситуацию в организации необходимо рассматривать более детально на предмет социальных или экономических аспектов. Все люди разные, и их поведение зависит от самых разнообразных моментов, в связи с чем и причин их поведения также много. Если наблюдается какая-либо интересная тенденция по коэффициентам, следует анализировать не только явные, но и скрытые проблемы в коллективе, чтобы на основе полученной информации принимать грамотные управленческие решения.

Вопрос №4. Если коэффициент стабильности кадров на очень низком уровне, а коэффициент текучести, наоборот, имеет высокое значение, это свидетельствует о плохой ситуации в компании?

Конечно, текучесть кадров – момент негативный, поскольку наблюдается несовершенство кадровой политики. Однако можно рассмотреть ситуацию и под другим углом: возможно, в организации настолько хорошо поставлен процесс обучения и повышения квалификации персонала, что кадры становятся особо ценным ресурсом. По этой причине другие организации стараются переманить сотрудников на свою сторону, при этом предлагая более выгодные условия трудовой деятельности. Если в действительности ситуация выглядит именно таким образом, необходимо принимать решения о том, чтобы удерживать квалифицированных работников у себя, предлагая им какие-либо привлекательные условия сотрудничества.

Вопрос №5. Как правильно организовать процесс движения кадров, чтобы он стал приносить максимальную эффективность?

Для этого, во-первых, необходимо проанализировать динамику изменения кадровых коэффициентов, которые отражают ситуацию, существующую на предприятии

Во-вторых, следует обратить внимание на явные и скрытые проблемы кадровой политики, а также на ее преимущества по отношению к другим компаниям. В-третьих, нужно изучать передовой опыт формирования кадрового состава ведущих компаний, чтобы была возможность сравнивать свои действия с профессиональными в данной сфере деятельности

И, в-четвертых, необходимо своевременно реагировать на какие-либо изменения в финансово-хозяйственной деятельности организации, то есть выявлять последствия, к которым могут привести те или иные общие управленческие решения руководства.

Анализ финансовой независимости при формировании оборотных активов, в т.Ч. Запасов организации

Участие собственного

капитала в формировании оборотных

активов отражает величина

собственного капитала в обороте

организации2.

Собственный капитал

в обороте (СКО) может быть рассчитан

двумя способами, результаты расчетов

по которым должны быть, естественно,

одинаковыми, т.к. оба основываются на

балансовом равенстве.

I

способ:

СКО = СК – ВА,

где ВА – внеоборотные

активы, т.е. итог I

р. бухгалтерского баланса;

СК – капитал

организации, т.е. итог 3 р. Бухгалтерского

баланса.

II

способ:

СКО = ОА – ОБ,

где ОА – оборотные

активы, т.е. итог II

р. бухгалтерского баланса;

ОБ – обязательства

организации, т.е. сумма итогов 4 и 5

разделов баланса.

Здесь следует

иметь в виду, что результат расчета СКО

может иметь знак «–».

Он означает,

что, во-первых,

собственный капитал в обороте организации

отсутствует и вся совокупность оборотных

активов сформирована за счет заемных

источников и, во-вторых,

собственного капитала недостаточно

даже для формирования внеоборотных

активов, т.е. внеоборотные активы в сумме

отрицательного результата расчета СКО

покрыты обязательствами организации.

Величина СКО

является базой для расчета уровня его

участия в формировании оборотных

активов, т.е. коэффициента финансовой

независимости в части оборотных активов,

в т.ч. запасов, а также имеет и самостоятельное

аналитическое значение в практической

оценке финансового состояния организации.

Коэффициент

финансовой независимости в части

оборотных активов

(К2)3,

рассчитываемый по следующей формуле:

.

.

К2

характеризует долю участия (собственного)

капитала организации в формировании

ее оборотных активов.

Общепринятое, в

т.ч. установленное в официальных

методиках, нормативное

значение

(нижняя граница) для К2

составляет величину, равную

0,1.

Показатель

финансовой независимости в части

оборотных активов может быть дополнен

характеристикой, т.е. коэффициентом

финансовой независимости в части запасов

(К3),

который рассчитывается по следующей

формуле:

,

,

где З – запасы

организации (бухгалтерский баланс).

Общепринятое

нормативное значение для К3

отсутствует. Авторские рекомендации

здесь: от 0,25 до 0,6-0,84.

Расчет коэффициентов

финансовой независимости (устойчивости)

произведем в таблице.

Таблица

Показатели

финансовой независимости (устойчивости)

(тыс. руб.)

|

№ п/п |

Показатели |

Нормативное |

На начало |

На |

Изменение (+, |

|

1. |

Капитал и |

× |

|||

|

2. |

Обязательства(всего) |

× |

|||

|

3. |

Валюта |

× |

|||

|

4. |

Внеоборотные |

× |

|||

|

5. |

Оборотные |

× |

|||

|

6. |

Запасы |

× |

|||

|

7. |

Коэффициент |

||||

|

8. 8.1. |

Собственный капитал в обороте (СКО): I |

||||

|

8.2. |

II |

||||

|

9. |

Коэффициент |

||||

|

10. |

Коэффициент |

||||

|

11. |

Коэффициент |

На основе СКО

исчисляется и такая дополнительная, но

существенная характеристика устойчивости

финансового состояния, как коэффициент

маневренности (Км):

.

.

Км

показывает, какая часть собственного

капитала находится в мобильной форме,

позволяющей относительно свободно

маневрировать этими средствами.

Рекомендуемое Минэкономики РФ нормативное

значение для Км

составляет 0,2-0,5. Чем ближе значение

показателя Км

к верхней рекомендуемой границе, тем

больше возможностей финансового маневра

у организации.

Дальнейший анализ

финансовой независимости должен быть

направлен на определение возможностей

ее роста, которые следует связывать с

улучшением состава активов (обоснованным

их формированием), повышением эффективности

их использования, т.к. при росте фондоотдачи

и ускорении оборачиваемости активов

при прочих равных условиях требуется

меньше финансовых ресурсов, а также с

увеличением объема чистой прибыли,

оставляемой в распоряжении организации.

Меры по

обеспечению финансовой независимости:

1. Наращивание

собственного капитала за счет:

-

Капитализации

чистой прибыли; -

Дополнительных

взносов учредителей; -

Приема новых

учредителей; -

Дополнительной

эмиссии акций.

2. Рациональное

формирование внеоборотных и оборотных

активов с учетом профиля текущей

деятельности предприятия и перспектив

его развития.

3. Повышения отдачи

внеоборотных активов и ускорение

оборачиваемости оборотных активов.

Коэффициент автономии – определение

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной

Как рассчитать коэффициент?

Составим пошаговую инструкцию расчёта коэффициента использования оборудования:

- Для анализа эффективности необходимо выбрать основное производство и параметры оценки. Например, если речь идет об расчете коэффициента использования рабочих станков, то параметрами оценки могут быть: время их работы, объем изготавливаемой продукции; говоря об использовании автомобилей – количество тонно-километров перевезенного груза.

- Далее следует определить плановые показатели рабочего времени оборудования за конкретный (анализируемый) период.

Рассчитать его можно исходя из режима работы сотрудников, производственного календаря, наличия графиков сменности. Например, плановая загрузка оборудования, работающего ежедневно в две смены за месяц составит 720 часов (30 дней * 24 часа). - Следующим пунктом будет определение фактического времени работы оборудования. Рассчитать его можно исходя из данных, отраженных в табелях учета рабочего времени сотрудников, работающих за этим станком.

Рассмотрим пример с конкретными данными: Фр=7 000; С=10; Фп=720. Таким образом, на этом предприятии коэффициент использования оборудования составит 0,97 (7 000/10/720), то есть оборудование было использовано на 97 %, а 3 % — его простой.

Рассмотрим пример с конкретными данными: Фр=7 000; С=10; Фп=720. Таким образом, на этом предприятии коэффициент использования оборудования составит 0,97 (7 000/10/720), то есть оборудование было использовано на 97 %, а 3 % — его простой.

Таким же образом рассчитывается коэффициент использования основного средства за любой период, или группы основных средств.

Как рассчитать текучесть кадров за год — наглядные примеры

Окончательно разобраться в том, как считать текучесть кадров за отчетный период (в большинстве случае – год) поможет следующий наглядный пример № 1 на базе сведений бизнес-субъекта, осуществляющего розничные продажи.

В течение 20хх г. трудовое соглашение было расторгнуто с 3 штатными единицами.

Бухгалтерский отчет за отчётный год демонстрирует, что, по состоянию на 1 января следующего года среднесписочная численность (СЧ) работников составляет 25 человек.

Отсюда коэффициент текучести кадров (согласное ранее приведенной формуле) составит:

КТК = 3/25*100 % = 12 %

Поскольку субъект функционирует в торговой отрасли, полученное значение находится в пределах нормы.

Пример № 2

Начальнику кадровой службы поручено проанализировать уровень текучести кадров в бизнес-субъекте за отчетный период (12 мес.). Исходные данные следующие:

- СЧ = 1017 чел.;

- Ку = 76 чел. (в т.ч. вышедших на пенсию – 1 чел.).

При расчёте текучести кадров начальник из общего количества уволенных вычел 1 человека, причина ухода которых не может учитываться, и получил 75 чел.

С учетом этого, формула текучести будет иметь такой вид:

КТК = 75/1017*100 % = 7,4 %

Полученное значение находится в пределах нормы и свидетельствует о допустимом уровне текучести в компании.

Виды показателей финансовой зависимости

Для оценки способности компании погашать долгосрочные обязательства применяются показатели, которые показывают соотношение заемного капитала и собственных ресурсов предприятия.

Выделяют следующие виды показателей финансовой зависимости:

- коэффициент задолженности;

- коэффициент банковской задолженности;

- коэффициент покрытия процентов по кредитам.

Первый показатель ($K_d$) показывает размер заемных средств, который приходится на один рубль активов предприятия:

$K_d = D / TA$, где:

$D$ — сумма долговых обязательств компании, руб.;

$TA$ — общая сумма активов, руб.

Этот коэффициент имеет место, если компания решает получить дополнительные заемные средства.

Уточненный коэффициент задолженности ($К_{dy}$) показывается требования кредиторов к собственному капиталу организации:

$K_{dy} = D / OA$, где:

$OA$ – собственный капитал копании, руб.

Значение данного показателя в 2,5 значит, что на один рубль собственных средств компании приходится 2,5 рублей заемных средств. Величина данного отношения зависит от следующих факторов:

- степень доступа к долгосрочным займам;

- устойчивость финансовой деятельности компании.

Прирост этого отношения говорит о росте финансовой зависимости компании.

Коэффициент банковской задолженности ($K_{bd}$) описывает отношение задолженности банку к собственным средствам предприятия:

$К_{bd} = BD / OA$

При значительных значениях коэффициента банковской задолженности банки способны повысить стоимость кредита организации.

Третий показатель ($K_{пп}$) демонстрирует покрытие операционной прибылью (прибыль до уплаты налогов) платежей процентов по долгосрочным займам:

$K_{пп} = EBIT / IE$, где:

$EBIT$ – это прибыль до уплаты налогов или «доналоговая прибыль»;

$IE$ — платежи процентов по долгосрочным кредитам.

Данный коэффициент показывает предел прибыли, ниже которого предприятие не может погасить проценты по кредитам. Низкая величина этого показателя является причиной невозможности взять в кредит дополнительные средства.

Кто использует коэффициент капитализации

Итак, мы выяснили, что показывает коэффициент капитализации

Для кого этот показатель будет иметь важное значение? В первую очередь, это, конечно, инвесторы. Показатели годовой отчетности любого предприятия есть в открытом доступе, следовательно, очень легко посчитать общий коэффициент капитализации, используя формулу, приведенную выше

Разумеется, для оценки эффективности вложений следует использовать и другие показатели – расчет инвестиционных рисков, ожидаемую доходность акций и др.

Также формулу для расчета коэффициента капитализации могут использовать кредиторы, в частности, банки. Обязательным условием для рассмотрения кредита является предоставление данных бухгалтерской отчетности. Причем помимо годовых отчетов, банки также запрашивают так называемую промежуточную отчетность за несколько предшествующих кварталов. При необходимости анализируется кредиторская задолженность в разрезе кредиторов по датам возникновения долгов. Пониженное значение коэффициента капитализации является одним из оснований для принятия положительного решения о предоставлении кредита.

Коэффициент автономии. Нормативное значение.

Экономическая литература дает различные нормальные показатели КФН. В некоторых книгах нормативом является значение 0.3, а в других – 0.7. Подобный разброс связан, прежде всего, с различными отраслями работы предприятий.

Очевидно, что организации, использующие дорогостоящие мощности для выпуска своей продукции, вынуждены постоянно занимать средства на модернизацию и ремонт оборудования. У таких производителей коэффициент, как правило, невелик и составляет порядка 0.3-0.4.

Приемлемый показатель финансовой независимости вычисляется аналитиком в процессе индивидуального исследования отдельно взятого предприятия. Опытный специалист оценивает все финансовые возможности компании и выносит окончательный вердикт, касающийся ее платежеспособности.

Нормативное ограничение для предприятий России составляет более 0.5. Оптимальным вариантом является значение КФН равное 0.6-0.7.

Примечательно, что если показатель автономности организации приближается к единице, то можно сделать вывод, что кто-то намеренно сдерживает темпы развития. Предприятие специально не привлекает дополнительный капитал и лишается дополнительного источника финансирования.

Значение коэффициента 0.75 позволяет сделать два вывода о состоянии экономики организации:

- она финансово устойчива;

- при требовании кредиторов погасить задолженность, предприятие сможет это сделать без ущерба для себя.

Коэффициент автономии имеет двойное значение. Высокий показатель может свидетельствовать сразу о двух фундаментальных финансовых аспектах предприятия:

- увеличение роли капитала и улучшение стабильности;

- снижение рентабельности.

Аналитическое исследование КФА позволяет контрагентам оценить финансовое состояние компании. Данные, полученные во время анализа показателя стабильности, могут существенно повлиять на привлекательность инвестиций и процентные ставки по кредитам.

Источники прироста ОС

Прирост ОС фиксируется, если стоимость поступивших в течение года фондов превысила стоимостной показатель выбывшей за этот же период техники, машин, зданий, сооружений и других групп нефинансовых активов.

Под поступлением ОС понимается их ввод в эксплуатацию и/или оприходование. Пути поступления ОС на предприятие различны. Они могут быть:

- приобретены за плату;

- арендованы;

- построены (созданы);

- приняты в дар (получены безвозмездно);

- получены по договору мены;

- введены в качестве вклада в УК;

- оприходованы по результатам инвентаризации;

- приватизированы;

- переданы от головной компании дочерней и наоборот.

Выбытие ОС также может происходить по различным причинам. Среди них:

- ликвидация (списание непригодных для дальнейшей эксплуатации);

- отчуждение путем продажи, дарения или мены;

- введение в УК другой организации;

- передача дочерней компании;

- фиксации недостачи/утери, выявленных в результате инвентаризации;

- хищение, уничтожение (умышленное или в результате стихийного бедствия);

- передача участнику при его выходе из состава владельцев юрлица.

Как рассчитать коэффициенты ликвидности

Порядок расчета коэффициентов ликвидности подчинен 1 алгоритму: каждый из них представляет собой отношение стоимости соответствующего имущества к величине краткосрочных долгов. Данные для расчета берутся из разделов бухбаланса.

О правилах, соблюдаемых при заполнении бухбаланса, читайте в статье «Порядок составления бухгалтерского баланса (пример)»

Величина краткосрочных долгов может быть определена как итог раздела V при условии, что значения данных по доходам будущих периодов и оценочным обязательствам, которые в действительности не являются задолженностью, несущественны. В противном случае в качестве знаменателя коэффициентов ликвидности лучше использовать взятую по строкам этого раздела сумму обязательств по заемным средствам и всей (обычной и прочей) задолженности кредиторам.

Применительно к 2-му варианту знаменатель формулы коэффициентовбудут выглядеть так:

коэффициент ликвидности абсолютной:

КЛабс = (ДенСр + КрФинВл) / (КрКр + КрКредЗад + ПрОбяз),

коэффициент ликвидности срочной:

КЛср = (ДенСр + КрФинВл + КрДебЗад) / (КрКр + КрКредЗад + ПрОбяз),

коэффициент ликвидности общей:

КЛобщ = ОборАкт / (КрКред + КрКредЗад + ПрОбяз),

где: КЛабс — коэффициент ликвидности абсолютной;

КЛср — коэффициент ликвидности срочной;

КЛобщ — коэффициент ликвидности общей;

ДенСр — величина денежных средств;

КрФинВл — сумма краткосрочных финвложений;

КрДебЗад — краткосрочные долги дебиторов;

ОборАкт — общее значение величины оборотных активов;

КрКред — сумма краткосрочных заемных средств;

КрКедрЗад — краткосрочные долги кредиторам;

ПрОбяз — величина прочих краткосрочных долгов.

В качестве формулы коэффициента общей ликвидности часто применяют соотношение:

КЛобщ = ОборАкт / КрОбяз,

где: КЛобщ — коэффициент ликвидности общей;

ОборАкт — общее значение величины оборотных активов;

КрОбяз — общее значение величины краткосрочных обязательств.

Формулы основных финансовых коэффициентов

Показателями рыночной (финансовой) устойчивости предприятия являются следующие финансовые коэффициенты:

- Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами — рассчитывается как соотношение имеющегося в наличии оборотного капитала к величине товарных запасов. Такие финансовые коэффициенты отражают способность организации в сфере торговли покрыть кредиторскую задолженность по товарам. При величине данного показателя менее 0,5 у предприятия могут возникнуть финансовые трудности в случае задержки оплаты от покупателей. Формула расчета этого финансового коэффициента выглядит следующим образом:

Ко = ОК / ТЗ,

где:

Ко — коэффициент обеспеченности;

ОК — собственный оборотный капитал;

ТЗ — сумма товарных запасов.

- Текущий показатель ликвидности — при помощи этого финансового коэффициента оценивается платежеспособность организации на текущий момент. Значение выше 1,5–2 отражает достаточную платежеспособность субъекта без рисков образования просроченной задолженности.

Ктл = ОК / К,

где:

Ктл — коэффициент текущей ликвидности;

ОК — размер оборотного капитала без учета долгосрочной дебиторской задолженности (величина товарных запасов, денежные активы, краткосрочная дебиторская задолженность);

К — размер краткосрочных обязательств.

Подробнее о кредиторской задолженности см. в материале «Оборачиваемость кредиторской задолженности (нюансы)».

- В полной степени отразить способность предприятия отвечать по имеющимся обязательствам может финансовый коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает степень готовности субъекта быстро рассчитаться по долгам. Нормальным значением абсолютной ликвидности принято считать показатель от 0,2. Слишком высокий уровень свидетельствует о нерациональном использовании свободных в обращении денежных активов.

Ка = Кдк / Кт,

где:

Ка — коэффициент абсолютной ликвидности;

Кдк — размер денежных средств и краткосрочных вложений;

Кт — размер текущих обязательств.

- Еще одним из основных финансовых коэффициентов является показатель восстановления платежеспособности субъекта. Он используется для получения информации о восстановлении текущей ликвидности в течение полугода после отчетной даты.

Кв = (Ктлк + 6 / Т(Ктлк – Ктлн)) / 2,

где:

Кв — коэффициент восстановления платежеспособности;

Ктлк― коэффициент текущей ликвидности на конец отчетной даты;

Ктлн― коэффициент текущей ликвидности на начало отчетной даты;

Т — период в месяцах.

Значение данного финансового коэффициента выше 1 дает представление о перспективах роста и восстановления платежеспособности организации.

При сопоставлении полученных данных на основании расчетов финансовых коэффициентов следует учесть тот факт, что каждому предприятию присущи свои показатели в зависимости от особенностей видов деятельности.

Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Что показывает коэффициент автономии?

Если вдуматься в смысл формулы расчета, то все станет предельно ясно – коэффициент автономии позволяет выяснить, насколько сильно компания зависит от кредиторов; он является своеобразным индикатором стабильности. Чем выше его значение, тем более устойчива компания в финансовом плане, и наоборот.

Но не стоит впадать в крайность и считать, что если показатель стремится к единице, то бизнес процветает и дела идут отлично. Все иначе, ведь в подобном случае предприятие легко может сдать свои позиции в конкурентной борьбе из-за отсутствия возможности приобретать новое оборудование, идя в ногу с прогрессом.

Значение коэффициента прироста ОС

Коэффициент прироста ОС ярко характеризует рост производственного и технического потенциала на предприятии. Коэффициент не имеет нормативного значения — он только указывает на происходящие на предприятии процессы, связанные с обеспечением его производственной базой и основными фондами непроизводственного назначения.

Расчет прироста ОС на перспективу проводится для того, чтобы принять решение о целесообразности обновления данных активов и нахождении источников финансирования в случае принятия положительного решения.

В связи с тем, что на практике прирост ОС связан в основном с введением в эксплуатацию новых объектов, необходимо проанализировать, был ли выполнен план и как его выполнение повлияло на объем выпуска продукции. То есть необходимо проанализировать не только стоимостное значение прироста ОС, но и его качество — имеется ли ожидаемый положительный эффект от дополнительных капвложений.

Качественные изменения выявляются путем проведения анализа динамики коэффициента прироста ОС за несколько лет.

К качественным изменениям также следует отнести структурный анализ всех значений, которые участвовали при расчете коэффициента прироста ОС. Этого можно достичь, пообъектно оценивая вводимые/выводимые основные фонды. Так, положительным считается новое строительство или введение усовершенствованных и высокопроизводительных объектов, а также выведение устаревших и изношенных фондов.

Узнать больше об особенностях учета усовершенствования ОС вы сможете из нашей статьи «Модернизация основных средств — бухгалтерский и налоговый учет».

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Как читается коэффициент капитализации

Как было сказано выше, коэффициент капитализации – это критерий эффективности использования заемных средств. Снижение показателя свидетельствует об увеличении чистой прибыли, а следовательно, – о повышении инвестиционной привлекательности предприятия. Иными словами, невысокое значение говорит о том, что предприятие использует в финансовых потоках собственные средства. То есть, если по какой-либо причине в выдаче товарного или денежного кредита будет отказано, компания сможет выполнить более срочные обязательства за счет собственных резервов.

Увеличение показателя, напротив, снижает инвестиционную привлекательность, т.к. компания более зависима от заемных средств. При невозможности предоставления отсрочки по оплате или отказе в выдаче кредита возрастает риск того, что предприятие не сможет нормально функционировать и производить достаточное количество качественной и конкурентоспособной продукции. По итогам деятельности такого предприятия может быть получен убыток, а следовательно, вложения инвесторов будут также убыточны.

Дополнительные расчетные показатели текучести кадров

Помимо указанной формулы, для оценки движения сотрудников рассчитываются также коэффициенты:

- интенсивности текучести;

- потенциальной текучести;

- стабильности штатов;

- оборота персонала.

Первый выявляет слабые места конкретных структурных подразделений хозсубъекта. Находится он следующим образом:

Кит= КТК лок / КТК общ,

где КТК лок – коэффициент текучести в отделе;

КТК общ – коэффициент движения в целом по организации.

В норме показатель равен 1. Если он больше, то частота увольнения в подразделении высокая. Следует проанализировать причины этого и применить меры по снижению текучести персонала.

Второй показатель характеризует эффективность системы мотивации коллектива. Для расчета используется такая формула:

Кпт = n x 100 / N,

где n – количество планирующих уволиться подчиненных;

N – общее число опрошенных респондентов.

Исходные данные для формулы выясняются методом анонимного анкетирования сотрудников на предмет удовлетворенности работой и условиями труда.

Коэффициент стабильности позволяет провести анализ результативности работы службы кадров в направлении подбора и адаптации новых работников.

Период расчета можно выбирать самостоятельно, исходя из потребностей анализа (месяц, квартал, полгода или год).

Формула расчета показателя следующая:

Кс = n / СЧ * 100 %,

где n – количество работающих на протяжении анализируемого периода в организации подчиненных;

СЧ – среднесписочная численность работников.

Коэффициент оборота характеризует удовлетворенность сотрудников рабочими условиями и позволяет спрогнозировать вероятность их увольнения. Для расчета применяется следующая формула:

КОб = Ку / КП,

где Ку – количество уволенных за отчетный период;

КП – количество трудоустроенных в отчетном периоде.

Если он равен 1 или больше, это свидетельствует о высокой вероятности массового увольнения работников в ближайшее время.

Подводим итоги

Любое дело, связанное с цифрами (будь то анализ бухгалтерского баланса или ), требует внимательности и четкого понимания ситуации. Вычисление коэффициента автономии займет пару минут и не составит трудности даже для новичков в области финансовых расчетов, однако он позволит довольно точно оценить состояние дел компании и ее независимость от кредиторов.

По российским нормативам коэффициент автономии должен превышать 0,5, но в каждой ситуации надо учитывать специфику конкретной организации и ее принадлежность к определенной отрасли: то есть для адекватного анализа необходимо знать, какие показатели имеют другие стабильные фирмы из той же сферы деятельности.

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость.

Нижеприведенные коэффициенты финансовой устойчивости

, характеризуют независимость по каждому элементу активов предприятия и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива компания в финансовом отношении.

Наиболее простые коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют соотношения между активами и обязательствами в целом, без учета их структуры. Важнейшим показателем данной группы является коэффициент автономии

(или финансовой независимости

, или концентрации собственного капитала в активах

).

Устойчивое финансовое положение предприятия — это результат умелого управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия. Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от результатов его функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов.

Бухгалтерский баланс позволяет провести всесторонний анализ финансового положения организации. Основными инструментами для этого являются различные коэффициенты. Рассмотрим, как рассчитывается и что показывает один из них – коэффициент финансовой независимости (КФН).