Имплицитное научение

Содержание:

- Эксплицитное и имплицитное обучение

- Имплицитная память

- Имплицитное научение и внимание

- Эксплицитная память

- Основные направления исследований[править | править код]

- Влияние стресса

- Как работать с имплицитными знаниями

- Примечания

- Имплицитные знания или почему заказчик почти всегда прав +14

- Нейроанатомия имплицитного научения[править | править код]

Эксплицитное и имплицитное обучение

Даже спортсмены высочайшего класса подвержены стрессу. Гольфист Грег Норман во время турнира «Мастерс»* 1996 года имел преимущество над Ником Фалдо в шесть ударов. Потом все пошло не так: Норман не попал в лунку с двух метров, два раза загонял мяч в воду, делал хуки, потом промазал еще один удар. Это было жестоко. В результате соперникам только и оставалось, что обняться и громко расплакаться.

В любом сложном виде спорта (пилотаж самолетов, сноубординг, теннис или гольф) сначала надо выучить движения. Это называется эксплицитным, или селективным обучением, и вся информация хранится в эксплицитной памяти, то есть той самой, в которой находится рецепт вашей любимой лазаньи.

С появлением опыта человек начинает понимать тонкости мастерства. Вырабатываются сноровка, чувство времени, последовательность и непрерывность в движениях. Сначала приходит ощущение игры, а потом она становится его кровью и плотью, его второй натурой — все делается легко и красиво. Это называется имплицитным обучением.

За имплицитное и эксплицитное обучение несут ответственность совершенно разные структуры нервной системы.

Имплицитные воспоминания

Имплицитные воспоминания относятся к бессознательной памяти. Результат имплицитного обучения можно сравнить с естественной и искренней улыбкой. Знания, приобретенные имплицитным путем, идут совершенно по другим каналам, чем те, которые получены путем эксплицитным.

Леду вспоминает о своей матери, страдавшей болезнью Альцгеймера. Она была не в состоянии вспомнить, что ела на завтрак, и в то же время прекрасно помнила, как играть на аккордеоне. Хотя гиппокамп был поражен, но воспоминания об игре на музыкальном инструменте хранились в части мозга, которую болезнь не затронула. Имплицитные воспоминания не сохраняются и не всегда бывают доступны аналитическому уму.

Если обычный человек попадает в стрессовую ситуацию — усталость, холод, развод, — имплицитная система может дать сбой. В этом случае человеку следует полагаться только на эксплицитную систему, при которой надо обдумывать каждый шаг. Малкольм Гладуэлл очень точно сформулировал это в журнале New Yorker: «Человек, когда думает слишком много, начинает задыхаться, а когда думает слишком мало — паниковать».

Несколько лет, будучи пилотом, я занимался воздушной акробатикой и даже участвовал в соревнованиях Международного клуба воздушной акробатики. Однажды мой инструктор Рэнди Ган разбился вместе с учеником. Их самолет врезался в землю со скоростью триста семьдесят пять километров в час. До того трагического дня я был уверен, что у меня есть специальное разрешение, выписанное в небесной канцелярии, на полеты вниз головой. После того случая я осознал, что не являюсь пилотом высшего разряда. Да и большинство таких пилотов, как я, не стали настоящими профессионалами. Мы летаем ради удовольствия, чтобы приятно провести время. Когда что-то идет не так, все мы, пилоты-любители, не представляем, что делать. Может показаться, что мы и выживаем, и погибаем совершенно случайно, но это, конечно, не так. Все намного запутаннее и сложнее.

В той истории с водителями снегоходов обстоятельства складывались не в их пользу, включая даже то, что их интеллект развивался путем постоянного приспособления к окружающей среде. Они отнюдь не были несведущими специалистами. Их даже трудно назвать безрассудными людьми

Случилось так, что в тот момент, когда следовало принять жизненно важное решение, их мысли были заняты лишь одним желанием — пронестись вверх по склону. Водители, ожидая своих коллег, пребывали в полном бездействии, но адреналин бурлил в крови, поэтому состояние ничегонеделания в качестве гарантии безопасности оказалось слабой позицией по отношению к чувству движения, которое обеспечивало выживание

Их тела охотнее откликнулись на желание проехаться на большой скорости, чем на страх перед лавинной опасностью. Эмоциональная помета отыскалась довольно быстро, маяк побуждения горел ярко — решение принималось мгновенно и не на уровне логики и осознанного мышления.

Капитан Габба рассмеялся и отверг протянутую ему руку помощи. Наверное, за несколько мгновений до того, как утонуть, он чувствовал себя вполне уверенно.

* «Мастерс» (The Masters Tournament) — один из четырех самых важных профессиональных турниров по гольфу серии мейджор.

Остаться в живых: психология поведения в экстремальных ситуациях / Лоуренс Гонсалес. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. Публикуется с разрешения издательства

Имплицитная память

Мы кодируем имплицитные воспоминания на протяжении всей жизни, и многие исследователи считают, что в первые восемнадцать месяцев мы фиксируем только их. Ребенок кодирует запахи и звуки, связанные с домом и родителями, ощущение голода в животе, упоительный вкус теплого молока, страх громких и злобных голосов и то, как напрягается тело мамы во время визита одного родственника. Имплицитная память зашифровывает впечатления, эмоции и телесные ощущения, включая появляющиеся по мере нашего роста умения ползать, ходить, разговаривать или кататься на велосипеде.

Имплицитная память также использует способность мозга обобщать на основании опыта, и именно таким образом мы создаем ментальные модели на базе повторяющихся событий. Это уже сложнее связывания нейронов, активирующихся одновременно. Наш мозг подытоживает и объединяет похожие события в одну прототипную репрезентацию, называемую схемой. Если мама обнимает маленького сына каждый вечер, приходя с работы домой, у него в голове появится ментальная модель, в которой возвращение мамы наполнено лаской и чувством единения.

Наконец, имплицитная память формирует механизм актуализации установки, с помощью которого мозг готовится к определенной реакции. Когда мама приходит домой, сын ожидает, что она его обнимет. Его внутренний мир подготовлен к восприятию жеста, и он начнет тянуть руки вверх, как только услышит звук подъехавшей машины. Когда мы становимся старше, актуализация установки продолжает работать, но уже для более сложного поведения. Если вы научились плавать, то, надевая купальник или плавки, вы автоматически активируете поведенческий репертуар плавания и, прыгнув в бассейн, будете полностью готовы плыть.

Перечисленные шесть сфер имплицитной памяти: восприятие, эмоции, телесные ощущения, поведение, ментальные модели и актуализация — это основные детали мозаики сознания. Они определяют, как прошлое продолжает влиять на нас в настоящем. После получения опыта остаются синаптические связи, формирующие и фильтрующие ощущения в текущий момент. Используя имплицитные элементы из прошлого, мозг — ассоциативный орган и прогнозирующее устройство — постоянно готовит нас к будущему.

Имплицитное научение и внимание

Многочисленные исследования были посвящены зависимости имплицитного научения от внимания. Имплицитное научение осуществляется независимыми автоматическими системами и, вероятно, должно осуществляться даже без вовлечения внимания. Обычно в таких исследованиях испытуемому помимо основного задания на имплицитное научение дается дополнительное задание (например, подсчитывать количество предъявлений звуковых стимулов — тонов — во время экспримента). Исследования показали, что даже в таких условиях происходит имплицитное научение, хотя и значительно менее эффективное.

Эксплицитная память

Эксплицитная память проявляется на втором году жизни. Хотя в дошкольном возрасте дети имеют довольно яркие воспоминания о своем более раннем возрасте, становясь взрослыми, они помнят довольно мало из того, что происходило раньше пяти или шести лет. (Это явление называют детской амнезией.)

Эксплицитное кодирование зависит от способности концентрировать внимание и интегрировать элементы пережитых событий в фактические или автобиографические репрезентации. Родители инстинктивно укрепляют данную способность у маленьких детей, прося их рассказать о вчерашнем походе в зоопарк или о том, что они видели на детской площадке утром

Родители инстинктивно укрепляют данную способность у маленьких детей, прося их рассказать о вчерашнем походе в зоопарк или о том, что они видели на детской площадке утром.

Когда мы извлекаем эксплицитное воспоминание, у нас действительно появляется ощущение, что мы переносим в свое пространство осознанности что-то из прошлого. Ваши внутренние образы связаны одновременно с фактами и самоощущением внутри конкретного эпизода из прошлого.

В течение жизни мы аккумулируем эпизодические воспоминания в более крупные кластеры, укладывая их вдоль временной шкалы. Они называются автобиографической памятью. Благодаря ей вы способны сравнить свой десятый и двадцатый дни рождения и составить связный рассказ о собственной жизни — нарратив.

По мере развития гиппокампа мы можем формировать фактические и эпизодические воспоминания. Гиппокамп развивается на протяжении всей жизни, поскольку он продолжает собирать эксплицитные воспоминания, позволяющие нам узнавать себя и окружающий мир.

Основные направления исследований[править | править код]

Исследование имплицитного научения предполагает создание стимульных сходящихся рядов, имеющих сложную внутреннюю структуру. Испытуемые не должны знать заранее, что это за структура. Закономерности, которым подчиняются стимулы должны быть достаточно сложными, чтобы испытуемые не могли вычислить их путем логических операций.

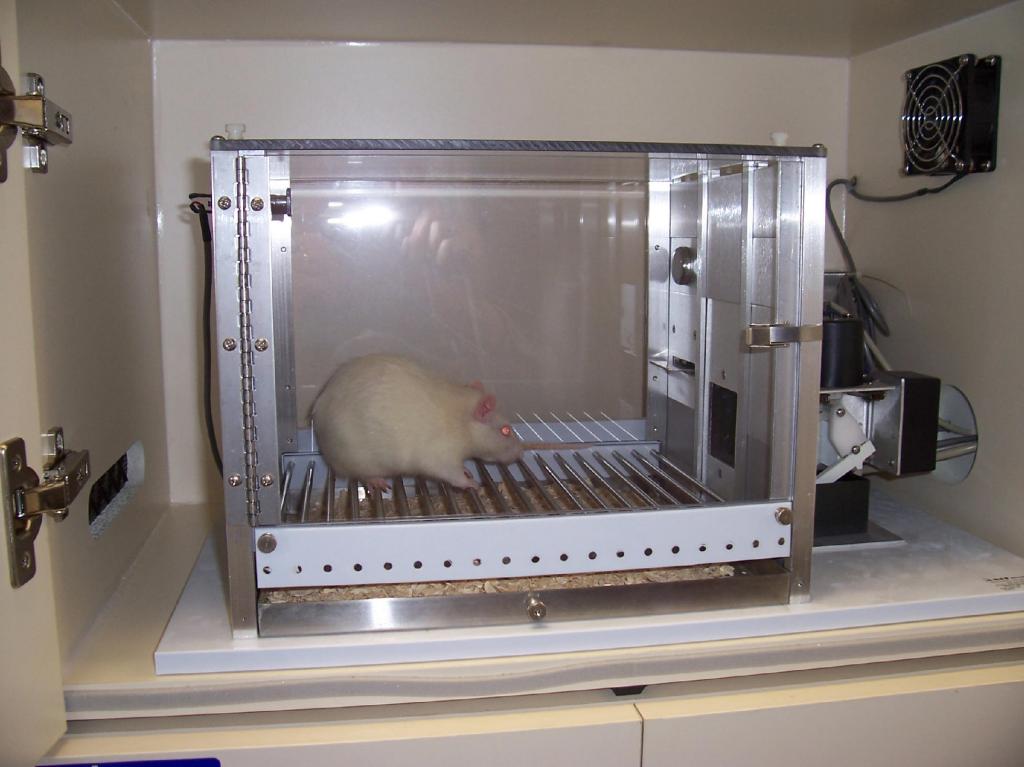

Существует три основных парадигмы исследования имплицитного научения: научение искусственной грамматике, научение последовательности, управление динамическими системами.

Научение искусственной грамматикеправить | править код

Исследование научения искусственной грамматике, как правило, происходит в два этапа. Сначала испытуемые изучают последовательности букв, которые подчиняются некоторым правилам. Затем испытуемому предъявляется новая последовательность букв, а он определяет, соответствует ли она этим правилам. Исследования в этой области показали, что испытуемые могут статистически достоверно отличать «грамматически верные» последовательности букв от «грамматически не верных». Однако, успешно обучавшиеся люди не могли ответить на вопрос, как они справляются с этим заданием.

Кроме того, успешно изучив одну искусственную грамматику испытуемые могли перенести свой навык на другую грамматику с тем же набором правил, но отличавшуюся набором букв.

Научение последовательностиправить | править код

В исследованиях научения последовательности испытуемым обычно предъявляются зрительные стимулы на каждый из которых нужно реагировать определенным образом (нажатием на соответствующую клавишу). В последовательности появления стимулов могут быть определенные закономерности, о которых испытуемый не знает. Исследования показали, что со временем время реакции испытуемых на стимулы, появляющиеся в закономерной последовательности, уменьшается. При этом испытуемые не могут объяснить, что именно они усвоили.

Управление динамическими системамиправить | править код

В задачах на управление динамическими системами испытуемый учится контролировать компьютерную симуляцию интерактивной системы, например, сахарной фабрики. Испытуемый получает информацию о производительности фабрики (количество производимого сахара). Задача испытуемого достичь и поддерживать определенный уровень производительности изменяя характеристики фабрики (например, количество работников).

Влияние стресса

При чрезмерном стрессе выработка гормона кортизола ведет к подавлению развития гиппокампа и его нормальной работы. Согласно ряду еще не опубликованных исследований, дети, которые первые годы жизни провели в приютах, имеют ряд особенностей, связанных с чрезмерным стрессом, обусловленным жесткой, непредсказуемой и иногда пренебрежительной обстановкой в таких учреждениях. Так, например, у них отмечают увеличенное миндалевидное тело и иногда уменьшенный гиппокамп.

Степень увеличения миндалевидного тела соответствует уровню эмоционального замешательства, испытываемого детьми, когда им показали фотографии людей с негативными выражениями лица. Кроме того, на увеличенное миндалевидное тело указывала сниженная концентрация внимания на глазах при просмотре изображений. Таким образом, механизм стресса работал следующим образом:

стресс от неблагоприятных условий среды — ускоренный рост миндалевидного тела — повышенная эмоциональная реактивность на лица с отрицательными эмоциями и сниженное восприятие черт лица

Предположительно в результате неблагоприятной ситуации у детей возникали трудности с эмоциональной регуляцией, с самоорганизацией в социальной обстановке и с восприятием лиц. Дети, которые росли в семьях, при просмотре фотографий лиц задействовали кортикальные участки (включая кору верхней височной доли и латеральную затылочно-височную извилину, отвечающую за знания и опыт). А дети из детских домов не задействовали выше расположенные участки. Вместо этого у них происходила стимуляция миндалевидного тела и других подкорковых участков. Следовательно, имплицитная и эксплицитная память опыта обусловлена первыми годами жизни.

Как работать с имплицитными знаниями

Многие вещи из нашего повседневного поведения являются плодами имплицитного научения, и мы не в состоянии дать им полноценную расшифровку. Во время работы с клиентами нужно всегда помнить об этом. Не стоит сразу же заваливать клиента брифами и вопросами. Заказчик почти всегда знает чего хочет, но чаще это знание — результат имплицитного научения и попытка вербализовать его если и не убьет ожидаемый смысл, то сильно исказит.

Если вы каждый день встречаете разные марки автомобилей по пути на работу, можете считать, что отчасти вы эксперт по дизайну автомобилей. Наш мозг может находить закономерности и обучаться, даже если мы не осознаем этого и не планируем обучаться. Это эволюционная особенность, которая позволяет детенышам, просто наблюдая за поведением взрослых, неосознанно выделять системные алгоритмы и перенимать их с минимальными затратами энергии. Но, к сожалению для нас, эти знания не могут быть систематизированы. Мы не в состоянии озвучить, почему одни автомобили кажутся нам дорогими, а другие дешевыми. Это знание — результат имплицитного обучения, когда мы считываем закономерности дизайна авто и благосостояния их владельцев. Наш мозг без участия сознания систематизирует эту информацию, выделяет наиболее характерные черты и усредняет их. Таким образом создается закономерность, которую мы ощущаем, но не осознаем.

Большинство людей обладает значительными имплицитными знаниями в области коммерческого искусства, но не в состоянии систематизировать свои знания и вербализировать их. Необходима «синхронизация» таких знаний у исполнителя и заказчика. Достигается это экстремально просто — необходимо несколько сессий совместного просмотра материалов из сферы, в которой планируется работать. Без каких либо поставленных целей, в свободном формате. Единственное условие, материалов должно быть как можно больше.

Примечания

- ↑ Reber, A.S. Implicit learning and tacit knowledge: An essay on the cognitive unconscious // New York: Oxford University Press.. — 1993.

- Miller G. A. Project Grammarama. // Psychology of communication. New York, NY: Basic Books.

- ↑

- Cohen, A., Ivry, R.I. and Keele, S.W. Attention and structure in sequence learning // J. Exp. Psychol. Learn. Mem. Cognit. 16, 17–30. — 1990.

- Stadler, M.A. Role of attention in implicit learning // J. Exp. Psychol. Learn. Mem. Cognit. 21, 674–685. — 1995.

- Shanks, D.R., Johnstone, T. and Staggs, L. Abstraction processes in artificial grammar learning // J. Exp. Psychol. 50, 216–252. — 1997.

- Frensch, P.A., Buchner, A. and Lin, J. Implicit learning of unique and ambiguous serial transitions in the presence and absence of a distractor task // J. Exp. Psychol. Learn. Mem. Cognit. 20, 567–584. — 1994.

- Reed, J. and Johnson, P. Assessing implicit learning with indirect tests: determining what is learned about sequence structure // J. Exp. Psychol. Learn. Mem. Cognit. 20, 585–594. — 1994.

- ↑

- Petersson, K.M., Forkstamb, C., Ingvar, M. Artificial syntactic violations activate Broca’s region // Cognitive Science 28 (2004) 383–407. — 2004.

- Petersson K. M., Folia, V., Hagoort, P. What artificial grammar learning reveals about the neurobiology of syntax // Brain & Language 120 (2012) 83–95.

- (недоступная ссылка)

Имплицитные знания или почему заказчик почти всегда прав +14

- 13.11.20 10:49

•

bakz

•

#527908

•

Хабрахабр

•

•

2800

Дизайн

Имплицитное научение — это усвоение определенных сложных взаимосвязей в окружающем мире без участия сознания, а также без интенции что-то заучить.

Представьте, что вам необходимо рассказать кому-то, как вы катаетесь на велосипеде. Или как вы определяете любимый запах, как плаваете, завязываете шнурки и многое другое. Все дело в том, что существуют процессы в нашем мышлении, которые происходят без нашего непосредственного участия, но при этом не являются врожденными рефлексами.

Но, как оказалось, мы умеем не только рефлекторно мыслить, но и обучаться без участия сознания. И более того, подключая к этому процессу сознание, в определенных ситуациях мы обучаемся гораздо хуже.

Когнитивный психолог Артур Ребер предполагал, что мы можем усваивать достаточно сложные объемные информационные структуры без участия сознания и намерения что-то выучить. Для того чтобы глубже изучить это явление, он провел серию экспериментов. Он создал небольшую схему, которая позволяла собирать из нескольких символов грамматические последовательности. Своего рода искусственный язык. Ребер приглашал испытуемых в свою лабораторию и объяснял, что сейчас они будут участвовать в экспериментах, направленных на изучение памяти. Им будут предъявлены бессмысленные последовательности символов, которые нужно будет как можно более точно запомнить и записать. После того как им были показаны 40-50 последовательностей в виде карточек, все записи убирались и Ребер сообщал испытуемым, что на самом деле те последовательности, которые они запоминали, были не случайными наборами, а составлены по определенным правилам. Правилам искусственной грамматики. Во втором этапе эксперимента испытуемым были предъявлены новые последовательности, часть из которых соответствовала этим правилам, а другая часть — нет и они должны были определить, какие последовательности соответствуют правилам, а какие нет. Обескураженные неожиданным поворотом событий, испытуемые в ходе второй части эксперимента классифицировали строчки на грамматические или не грамматические, как им казалось, абсолютно наугад. Но, как выяснилось по итогам эксперимента, большая часть строчек этих последовательностей были классифицированы испытуемыми правильно.

Самое интересное в этом эксперименте состоит в том, что по окончанию испытуемые практически ничего не могли рассказать о том, как они это делали и на какие правила они опирались, когда классифицировали строчки.

Ребер сделал вывод о том, что этот эксперимент демонстрирует способность человека усваивать сложные и объемные структуры за очень короткое время без обратной связи и без стимула что-либо заучить. Ребер пошёл дальше и завуалированно просил отдельные группы испытуемых искать при запоминании карточек закономерности искусственной грамматики. Он давал им подсказку, что если они найдут определенные закономерности, которые определяют последовательность элементов в строчках, то им будет легче их запомнить. Эти испытуемые старались целенаправленно выяснить, какие же закономерности определяют последовательность символов и оказалось, что в итоге испытуемые в таких группах гораздо хуже классифицировали строчки на грамматические и не грамматические. Это означает, что вмешательство сознания в этот процесс значительно ухудшает имплицитное научение.

В качестве примера можно привести канатоходца, которому нельзя задумываться о своих шагах на канате, иначе он неминуемо упадет. Любой человек, который ежедневно встречается с продуктами коммерческого искусства, уже имплицитно обучен в этой области и обладает навыками классифицировать их. Однако, если попросить его конкретизировать те критерии, по которым он это делает, немедленно возникнут помехи, которые только запутают его самого и исказят информацию, которую он генерирует. Поэтому, когда обычные «уточняющие» вопросы, предназначенные для того, чтобы облегчить работу, наоборот, все больше и больше заводят в тупик, необходимо остановиться, перестать расспрашивать канатоходца о том, как он идет по канату и вместо этого внимательно присмотреться к нему.

Нейроанатомия имплицитного научения[править | править код]

В ряде исследований с фМРТ было показано, что усвоение искусственной грамматики осуществляется за счет функционирования нижней лобной области (BA 44/45). Так, например, Петерссон и соавторы наблюдали активацию в этой области во время предъявления последовательностей букв с нарушенным искусственным синтаксом. В более поздней работе авторы показали, что эта область также активировалась при восприятии корректных последовательностей хорошо изученной грамматики.

Чендан и соавторы показали, что нарушение функционирования в области медиальной височной доли и стриатума приводит к нарушению имплицитного научения. Другие исследования также поддтверждают вовлеченность стриатума в процесс имплицитного научения.

Гейсен и соавторы показали, что в научении последовательности вовлечены каудальные ядра и гиппокамп, причем активация каудальных ядер отражала относительно медленный процесс научения, в то время как активация гиппокампа отражала значительно более быстрое научение.