Как написать диалог например

Содержание:

- Этимология слова

- Как составить диалог. Общие правила

- Дополнительные статьи

- Признаки хорошего диалога

- Признаки хорошего диалога

- Пунктуационное оформление диалога

- Что такое диалог

- Признаки хорошего диалога

- Немного о содержании

- Как начинается разговор

- Как правильно пишется, ударение в слове «диалог»

- Признаки хорошего диалога

- Диалог в литературе

- Как пишется слово “диалог”?

- Вывод

Этимология слова

Слово заимствовано из французского (dialogue), а возможно, из немецкого (dialog) языка. Ранее пришло из греческого языка (διάλογος). Орфография гласных букв в этом слове объясняется их правописанием в оригинале. Чтобы правильно писать это существительное, его нужно запомнить, или справляться о нем в словаре.

Как составить диалог. Общие правила

- Подача сообщений идет частями. Вначале слушающего подготавливают к восприятию информации, затем ее обосновывают, после чего непосредственно подают (в виде, например, совета либо просьбы). При этом обязательно соблюдение необходимых норм этикета.

- Тематика сообщения должна соответствовать основной цели разговора.

- Речь собеседников обязана быть недвусмысленной, понятной и последовательной.

В случае несоблюдения указанных правил происходит нарушение взаимопонимания. Примером может служить непонятная для другого речь одного из собеседников (с преобладанием неизвестной терминологии либо нечеткой артикуляцией).

Дополнительные статьи

Признаки хорошего диалога

Узнав, как не написать очень плохие диалоги, обратимся к тому, что делает их действительно хорошими.

У хорошего диалога есть три важные составляющие, делающие его гармоничным, интересным, легко читаемым.

Диалог всегда состоит из взаимодействия двух (максимум трех) персонажей, более насыщенная героями беседа – это уже полилог, к нему требования немного другие.

Так вот, при написании диалога, писатель всегда должен помнить, что участвуют в нем разные люди, с разными позициями, характерами, с разным жизненным опытом. Если оба героя ведут диалог только для того, чтобы высказывать мысли и идеи автора, то это скучный и плоский разговор, который читателю будет не интересен.

Первый признак хорошего диалога — это наличие у героев точки зрения. То есть его собственного отношения к предмету беседы, к собеседнику, к обстоятельствам, в которых они находятся.

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Хе-хе-хе, здоровьица все желают… Сколько здравия за всю жизнь нажелали, так хоть двести лет живи!

В этом диалоге мы видим двух героев. Не зная обстановки разговора, мы с легкостью можем ее восстановить, поскольку отношение к ситуации героев ярко выражено.

Первым в диалог вступает очевидно военнослужащий (стандартная формулировка приветствия), причем более низкого ранга, чем майор (приветствовал первым).

Товарищ майор отвечает «по-светски», не по-военному образцу. Значит, уставные отношения для него уже не столь принципиальны. Более того, он безобидно, доброжелательно даже шутит. Складывается впечатление, что это человек предпенсионного возраста, который уже «одной ногой на гражданке».

— О, Джулия, ты – молодчина! Я не подозревал, что ты такая замечательная женщина!

— Спросил бы меня, я бы тебе сказала.

— Моя дорогая! Я так к тебе привязан.

— Я знаю, я тоже. С тобой так весело всюду ходить, и ты так великолепно держишься и одет со вкусом…

Этот диалог из произведения классика также хорошо иллюстрирует данный тезис. Герой и героиня очевидно немного влюблены. Он в нее, а она в себя. Герой чувствует трепет перед возлюбленной, а она признает его отличным аксессуаром для выхода в свет.

Также этот диалог является отличным примером того, как можно раскрыть характер героя, не прибегая к описанию – пусть он немного с кем-нибудь поговорит в своей манере!

Конфликт и подтекст – это также признаки хорошего диалога. Они не очевидны так, как очевидно отношение героев, их эмоция, но внимательный читатель их обязательно обнаружит и будет благодарен автору за такую «игру». Кому не нравится чувствовать себя умным?

Конфликт – это внутренний двигатель диалога. Почему герои говорят? Что заставляет их слушать друг друга и высказываться самим?

Приведенный выше пример с долгожданной встречей двух родственников после десятилетней разлуки – это очень простой конфликт. Герои элементарно соскучились. Есть же такие диалоги, в которых конфликт кажется совершенно невычисляемым без контекста, без всего произведения, настолько обстоятельства беседы могут казаться странными:

— Что у вас болит? – спрашивает его полицейский врач.

— С новым годом, с новым счастьем…- бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.

— И вас тоже. Но… что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили?

Какая сила заставила столкнуться в новогоднюю ночь полицейского доктора и не какого-нибудь забулдыгу, а титулярного советника? Это и есть конфликт всего рассказа, а завязывается и раскрывается он именно в форме диалога.

Подтекст же – это то, о чем напрямую не говорят, но читатель, обладающий достаточной эрудицией, обязательно догадается, к чему ведет диалог.

— Анатоль, пообещайте, что никогда меня не предадите! Вашего предательства я точно не переживу…

— Ну что вы, милая, ну что вы… — Анатоль невесомо прикоснулся губами к левой щеке своей невесты.

Сам диалог говорит о том, что Анатоль «никогда не предаст», но вот подтекст выдает обратное. Вряд ли какой-то писатель случайно упомянет предательство и поцелуй в одном предложении, не делая отсылки на библейскую историю про поцелуй Иуды. Такой диалог с двойным дном говорит читателю о том, чего следует ожидать. Мастерство прописывать тонкие подтексты дается писателю далеко не сразу, чтобы диалог обрел глубину, следует хорошо ориентироваться в литературе и человеческой культуре в целом. Опять-таки, чтобы не писать случайных подтекстов (а кто знает, может Анатоль и не предатель, почему бы ему просто так не поцеловать невесту?) следует внимательно следить за речью своих героев.

Ориентируясь на эти довольно простые правила и примеры, можно дать голос героям своего произведения, но делать это следует крайне внимательно, ведь спрос за слова героя – всегда с автора.

Источник статьи: http://penfox.ru/blog/kak-pisat-dialogi-i-kak-ix-pisat-ne-nado/

Признаки хорошего диалога

Узнав, как не написать очень плохие диалоги, обратимся к тому, что делает их действительно хорошими.

У хорошего диалога есть три важные составляющие, делающие его гармоничным, интересным, легко читаемым.

Диалог всегда состоит из взаимодействия двух (максимум трех) персонажей, более насыщенная героями беседа – это уже полилог, к нему требования немного другие.

Так вот, при написании диалога, писатель всегда должен помнить, что участвуют в нем разные люди, с разными позициями, характерами, с разным жизненным опытом. Если оба героя ведут диалог только для того, чтобы высказывать мысли и идеи автора, то это скучный и плоский разговор, который читателю будет не интересен.

Первый признак хорошего диалога — это наличие у героев точки зрения. То есть его собственного отношения к предмету беседы, к собеседнику, к обстоятельствам, в которых они находятся.

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Хе-хе-хе, здоровьица все желают… Сколько здравия за всю жизнь нажелали, так хоть двести лет живи!

В этом диалоге мы видим двух героев. Не зная обстановки разговора, мы с легкостью можем ее восстановить, поскольку отношение к ситуации героев ярко выражено.

Первым в диалог вступает очевидно военнослужащий (стандартная формулировка приветствия), причем более низкого ранга, чем майор (приветствовал первым).

Товарищ майор отвечает «по-светски», не по-военному образцу. Значит, уставные отношения для него уже не столь принципиальны. Более того, он безобидно, доброжелательно даже шутит. Складывается впечатление, что это человек предпенсионного возраста, который уже «одной ногой на гражданке».

— О, Джулия, ты – молодчина! Я не подозревал, что ты такая замечательная женщина!

— Спросил бы меня, я бы тебе сказала.

— Моя дорогая! Я так к тебе привязан.

— Я знаю, я тоже. С тобой так весело всюду ходить, и ты так великолепно держишься и одет со вкусом…

Этот диалог из произведения классика также хорошо иллюстрирует данный тезис. Герой и героиня очевидно немного влюблены. Он в нее, а она в себя. Герой чувствует трепет перед возлюбленной, а она признает его отличным аксессуаром для выхода в свет.

Также этот диалог является отличным примером того, как можно раскрыть характер героя, не прибегая к описанию – пусть он немного с кем-нибудь поговорит в своей манере!

Конфликт и подтекст – это также признаки хорошего диалога. Они не очевидны так, как очевидно отношение героев, их эмоция, но внимательный читатель их обязательно обнаружит и будет благодарен автору за такую «игру». Кому не нравится чувствовать себя умным?

Конфликт – это внутренний двигатель диалога. Почему герои говорят? Что заставляет их слушать друг друга и высказываться самим?

Приведенный выше пример с долгожданной встречей двух родственников после десятилетней разлуки – это очень простой конфликт. Герои элементарно соскучились. Есть же такие диалоги, в которых конфликт кажется совершенно невычисляемым без контекста, без всего произведения, настолько обстоятельства беседы могут казаться странными:

— Что у вас болит? – спрашивает его полицейский врач.

— С новым годом, с новым счастьем…- бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.

— И вас тоже. Но… что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили?

Какая сила заставила столкнуться в новогоднюю ночь полицейского доктора и не какого-нибудь забулдыгу, а титулярного советника? Это и есть конфликт всего рассказа, а завязывается и раскрывается он именно в форме диалога.

Подтекст же – это то, о чем напрямую не говорят, но читатель, обладающий достаточной эрудицией, обязательно догадается, к чему ведет диалог.

— Анатоль, пообещайте, что никогда меня не предадите! Вашего предательства я точно не переживу…

— Ну что вы, милая, ну что вы… — Анатоль невесомо прикоснулся губами к левой щеке своей невесты.

Сам диалог говорит о том, что Анатоль «никогда не предаст», но вот подтекст выдает обратное. Вряд ли какой-то писатель случайно упомянет предательство и поцелуй в одном предложении, не делая отсылки на библейскую историю про поцелуй Иуды. Такой диалог с двойным дном говорит читателю о том, чего следует ожидать. Мастерство прописывать тонкие подтексты дается писателю далеко не сразу, чтобы диалог обрел глубину, следует хорошо ориентироваться в литературе и человеческой культуре в целом. Опять-таки, чтобы не писать случайных подтекстов (а кто знает, может Анатоль и не предатель, почему бы ему просто так не поцеловать невесту?) следует внимательно следить за речью своих героев.

Ориентируясь на эти довольно простые правила и примеры, можно дать голос героям своего произведения, но делать это следует крайне внимательно, ведь спрос за слова героя – всегда с автора.

Источник статьи: http://penfox.ru/blog/kak-pisat-dialogi-i-kak-ix-pisat-ne-nado/

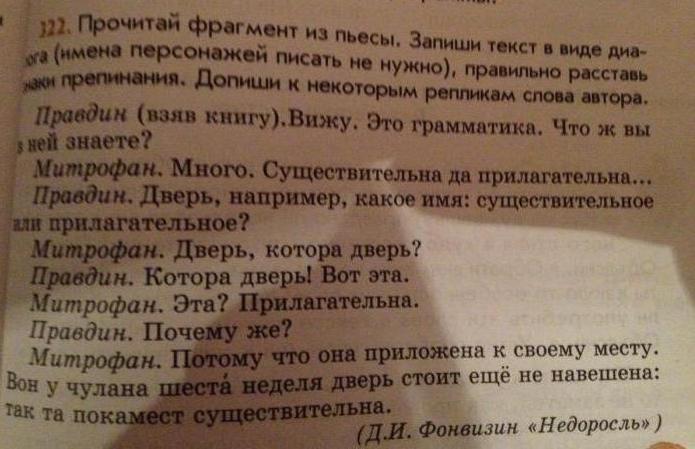

Пунктуационное оформление диалога

Диалогом называется один из четырех возможных способов включения чужой речи в авторский текст. О первых трех способах передачи чужой речи мы говорили в предшествующей главе учебника.

Чужие предложения, записанные таким способом, полностью сохраняют и форму, и содержание. Прямая или косвенная речь применяется авторами, когда нужно воспроизвести фразу, принадлежащую какому-либо одному персонажу, а диалог (от греч. dialogos – разговор) используется в тех случаях, когда необходимо передать несколько реплик разговаривающих между собой героев.

|

Доктор подошёл к мальчику и сказал: – Нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец? – Вот, – сказал мальчик и вынул из кармана большой красный носовой платок. (Чуковский) |

О пунктуационном оформлении диалогической речи мы поговорим в следующей главе учебника.

В приведенном выше тексте можно легко выделить слова автора и реплики персонажей: первое и последнее предложения представляют авторскую речь, внутри которой две реплики, принадлежащие разным героям. Но одним важным отличием диалога от прямой и косвенной речи является то, что в диалоге вообще могут отсутствовать слова автора. Прочитайте следующий диалог.

|

– Куда идешь? – А так иду, куда ноги идут. – Помоги, добрый человек, мешки снесть! Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. (Гоголь) |

Для того чтобы запомнить, как расставляются знаки препинания при записи реплик диалога, можно сравнить эту форму записи чужой речи с уже знакомой нам прямой речью. Оформление диалога отличается от оформления прямой речи тем, что реплики не заключается в кавычки, а начинаются с новой строки и со знака тире. В следующих ниже примерах одни и те же слова записаны двумя способами. Для оформления диалога, так же как и для записи прямой речи, существуют четыре правила, каждому из которых соответствует схема на иллюстрации.

Условные обозначения:

Р – реплика, начинающаяся с прописной буквы; р – реплика, начинающаяся со строчной буквы; А – слова автора, начинающиеся с прописной буквы; а – слова автора, начинающиеся со строчной буквы.

1. Слова автора предшествуют реплике или прямой речи

|

А: – Р. |

А: – Р! |

А: – Р? |

Чичиков обратился к нему с такими словами:– Я хотел бы поговорить с вами об одном дельце. ( Гоголь)

Чичиков обратился к нему с такими словами: «Я хотел бы поговорить с вами об одном дельце».

2. Прямая речь или реплика стоит перед словами автора

|

– Р, – а. |

– Р! – а. |

– Р? – а. |

– Вам нужно мертвых душ? – спросил Собакевич просто, без малейшего удивления… (Гоголь)

«Вам нужно мертвых душ?» – спросил Собакевич просто, без малейшего удивления…

3. Прямая речь или реплика разрываются словами автора

|

– Р, – а, – р. |

– Р, – а. – Р. |

– Да, – отвечал Чичиков и смягчил выражение, прибавивши, – несуществующих. (Гоголь)

«Да, – отвечал Чичиков и смягчил выражение, прибавивши, – несуществующих».

4. Слова автора разрываются репликой

| А: – Р, – а. | А: – Р! – а. | А: – Р? – а. |

Он сказал:

– Здравствуйте! – и подошел к окну… (Драгунский)

Он сказал: «Здравствуйте!» – и подошел к окну.

Что такое диалог

Ребята, сегодня мы с вами поедем на экскурсию в страну «Диалогию»! Чтобы наш автобус отправился, нужно прочитать текст и ответить на вопросы.

Смысловое чтение текста 1

— Доброе утро.

— Здравствуйте. Чем могу помочь?

— Я бы хотел заказать цветы.

— Какие цветы вам больше всего нравятся?

— У вас есть красные розы?

— Да, конечно! Сколько штук вы хотели бы взять?

— 11, у моей мамы день рождение сегодня!

— Хорошо. Я рассчитаюсь наличными при получении.

— Когда доставить букет вашей маме?

— Завтра к 10 утра.

— Хорошо. Пожалуйста, назовите адрес.

— Улица Новогодняя, дом 5, квартира 12.

— Спасибо за заказ.

— Спасибо, до свидания.

— До свидания.

Вопросы

- Ребята, скажите, пожалуйста, о чем идет речь? (Речь идет о покупке цветов).

- Кто в этом тексте присутствует? (Продавец и покупатель).

А вы знаете, что беседу двух людей называют диалогом?

Сегодня мы поговорим о диалоге в русском языке. Отправляемся в путь за знаниями!

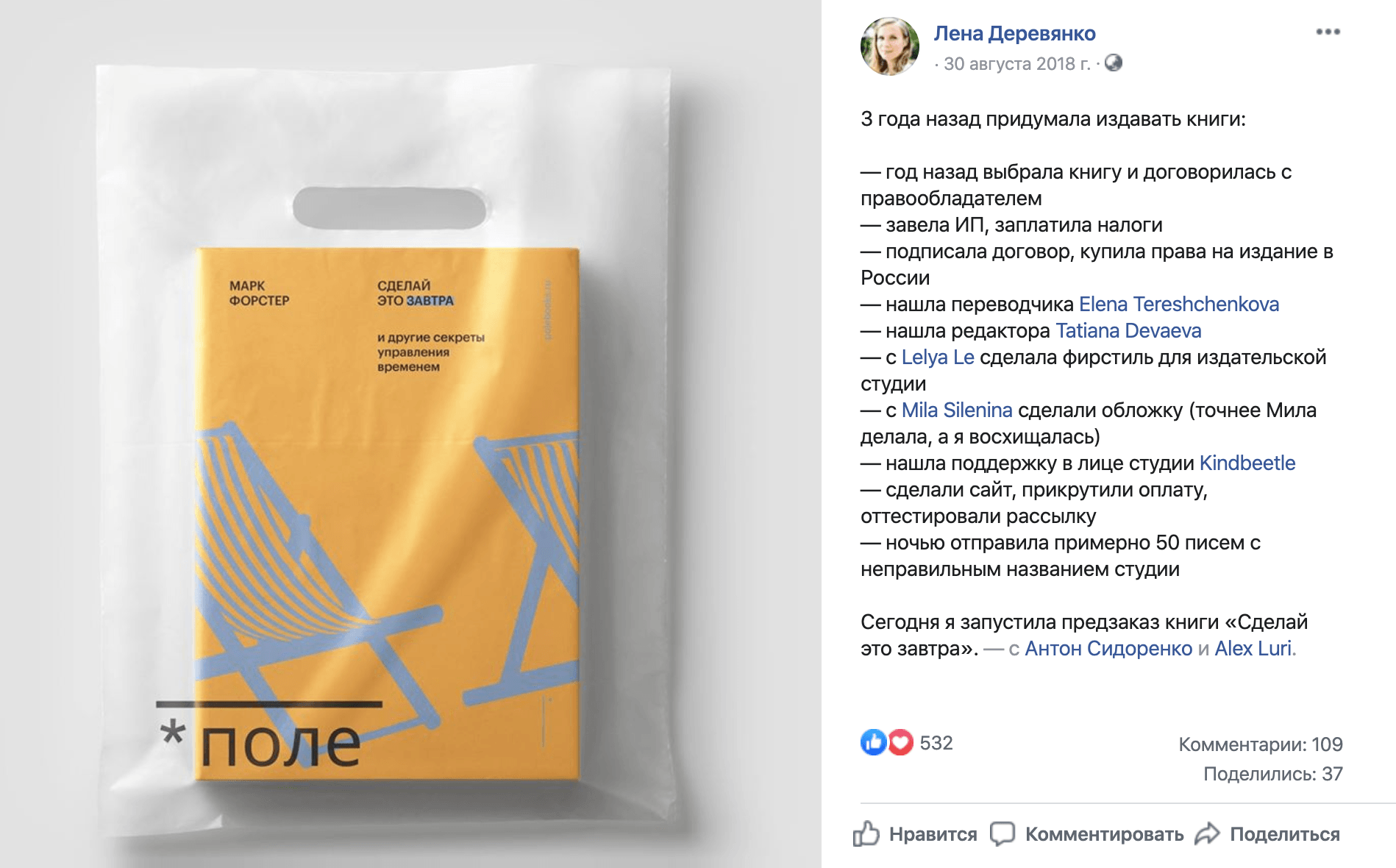

Диалог в переводе с греческого слова означает – «беседа». Диалогом принято считать беседу двух и более лиц. Еще одно значение этого слова мы видим на этом рекламном плакате в стране «Диалогия»

Слово диалог встречается в художественной литературе, научной терминологии и в ежедневном разговорном общении. Появление термина произошло в доисторические времена. Его корни уходят в вековую традицию усовершенствования культуры обмена мыслями и идеями.

Посмотрите, ребята, какое большое значение у слова «диалог».

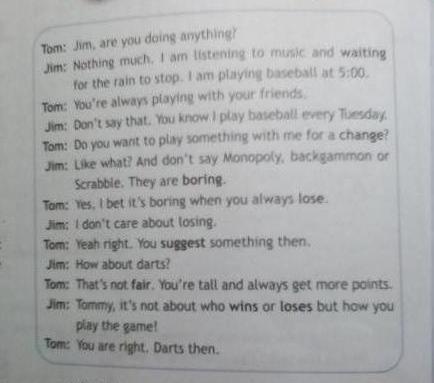

Рассмотрим пример диалога, в нем присутствуют два участника: мама и дочка.

— Мамочка, поможешь мне решить пример?

— Ты должна разобраться во всем сама.

— Тогда объясни, как это делать.

— Прочти числа, отсчитай на счетных палочках.

— У меня 10 – 2, значит нужно взять 10 палочек?

— Да, умница дочка, теперь убери две и посчитай сколько осталось.

— Восемь.

— Все верно, отличная работа!

— Я смогу решить остальные примеры сама!

В этом диалоге достигается главная задача – научить ребенка считать. У любой беседы также присутствует цель и итог разговора.

А теперь отправляемся дальше.

Признаки хорошего диалога

Узнав, как не написать очень плохие диалоги, обратимся к тому, что делает их действительно хорошими.

У хорошего диалога есть три важные составляющие, делающие его гармоничным, интересным, легко читаемым.

Диалог всегда состоит из взаимодействия двух (максимум трех) персонажей, более насыщенная героями беседа – это уже полилог, к нему требования немного другие.

Так вот, при написании диалога, писатель всегда должен помнить, что участвуют в нем разные люди, с разными позициями, характерами, с разным жизненным опытом. Если оба героя ведут диалог только для того, чтобы высказывать мысли и идеи автора, то это скучный и плоский разговор, который читателю будет не интересен.

Первый признак хорошего диалога — это наличие у героев точки зрения. То есть его собственного отношения к предмету беседы, к собеседнику, к обстоятельствам, в которых они находятся.

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Хе-хе-хе, здоровьица все желают… Сколько здравия за всю жизнь нажелали, так хоть двести лет живи!

В этом диалоге мы видим двух героев. Не зная обстановки разговора, мы с легкостью можем ее восстановить, поскольку отношение к ситуации героев ярко выражено.

Первым в диалог вступает очевидно военнослужащий (стандартная формулировка приветствия), причем более низкого ранга, чем майор (приветствовал первым).

Товарищ майор отвечает «по-светски», не по-военному образцу. Значит, уставные отношения для него уже не столь принципиальны. Более того, он безобидно, доброжелательно даже шутит. Складывается впечатление, что это человек предпенсионного возраста, который уже «одной ногой на гражданке».

— О, Джулия, ты – молодчина! Я не подозревал, что ты такая замечательная женщина!

— Спросил бы меня, я бы тебе сказала.

— Моя дорогая! Я так к тебе привязан.

— Я знаю, я тоже. С тобой так весело всюду ходить, и ты так великолепно держишься и одет со вкусом…

Этот диалог из произведения классика также хорошо иллюстрирует данный тезис. Герой и героиня очевидно немного влюблены. Он в нее, а она в себя. Герой чувствует трепет перед возлюбленной, а она признает его отличным аксессуаром для выхода в свет.

Также этот диалог является отличным примером того, как можно раскрыть характер героя, не прибегая к описанию – пусть он немного с кем-нибудь поговорит в своей манере!

Конфликт и подтекст – это также признаки хорошего диалога. Они не очевидны так, как очевидно отношение героев, их эмоция, но внимательный читатель их обязательно обнаружит и будет благодарен автору за такую «игру». Кому не нравится чувствовать себя умным?

Конфликт – это внутренний двигатель диалога. Почему герои говорят? Что заставляет их слушать друг друга и высказываться самим?

Приведенный выше пример с долгожданной встречей двух родственников после десятилетней разлуки – это очень простой конфликт. Герои элементарно соскучились. Есть же такие диалоги, в которых конфликт кажется совершенно невычисляемым без контекста, без всего произведения, настолько обстоятельства беседы могут казаться странными:

— Что у вас болит? – спрашивает его полицейский врач.

— С новым годом, с новым счастьем…- бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.

— И вас тоже. Но… что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили?

Какая сила заставила столкнуться в новогоднюю ночь полицейского доктора и не какого-нибудь забулдыгу, а титулярного советника? Это и есть конфликт всего рассказа, а завязывается и раскрывается он именно в форме диалога.

Подтекст же – это то, о чем напрямую не говорят, но читатель, обладающий достаточной эрудицией, обязательно догадается, к чему ведет диалог.

— Анатоль, пообещайте, что никогда меня не предадите! Вашего предательства я точно не переживу…

— Ну что вы, милая, ну что вы… — Анатоль невесомо прикоснулся губами к левой щеке своей невесты.

Сам диалог говорит о том, что Анатоль «никогда не предаст», но вот подтекст выдает обратное. Вряд ли какой-то писатель случайно упомянет предательство и поцелуй в одном предложении, не делая отсылки на библейскую историю про поцелуй Иуды. Такой диалог с двойным дном говорит читателю о том, чего следует ожидать. Мастерство прописывать тонкие подтексты дается писателю далеко не сразу, чтобы диалог обрел глубину, следует хорошо ориентироваться в литературе и человеческой культуре в целом. Опять-таки, чтобы не писать случайных подтекстов (а кто знает, может Анатоль и не предатель, почему бы ему просто так не поцеловать невесту?) следует внимательно следить за речью своих героев.

Ориентируясь на эти довольно простые правила и примеры, можно дать голос героям своего произведения, но делать это следует крайне внимательно, ведь спрос за слова героя – всегда с автора.

Источник статьи: http://penfox.ru/blog/kak-pisat-dialogi-i-kak-ix-pisat-ne-nado/

Немного о содержании

Давайте перейдем от пунктуации непосредственно к содержанию диалогов. Совет опытных писателей – минимизировать как реплики, так и слова автора. Следует убрать все лишние описания и фразы, не несущие никакой полезной информации, а также лишние украшательства (относится это не только к диалогу). Разумеется, конечный выбор остается за автором

Важно, чтобы при этом ему не изменяло чувство меры

Слишком длинные непрерывные диалоги крайне не приветствуются. Это неоправданно затягивает повествование. Ведь подразумевается, что герои ведут разговор в реальном времени, а сюжет произведения в целом обязан развиваться намного быстрее. В случае необходимости продолжительного диалога он должен быть разбавлен описанием эмоций действующих лиц и каких-либо сопутствующих действий.

Фразы, не несущие полезной для развития сюжета информации, способны засорить любой диалог. По звучанию он должен быть максимально естественным. Крайне не рекомендуется использование сложных предложений либо тех выражений, которые в разговорной речи никогда не встречаются (разумеется, если замысел автора не предполагает обратного).

Как начинается разговор

В начале диалога подразумевается приветствие и достаточно часто задается вопрос о возможности самого разговора: «Можно ли с Вами поговорить?», «Разрешите Вас отвлечь?» и т. п. Далее чаще всего идут вопросы о делах, здоровье и жизни в целом (чаще всего это относится к неофициальным беседам). Использовать данные правила следует, если, например, вам нужно составить диалог друзей. После этого обычно поступают сообщения о непосредственной цели разговора.

Далее тема подлежит развитию. Как составить диалог, который будет выглядеть логично и естественно? Структура его подразумевает подаваемую порциями информацию говорящего, перемежаемую репликами собеседника с выражением его реакции. В какой-то момент последний может перехватить в разговоре инициативу.

Конец разговора состоит из заключительных фраз обобщающего характера и, как правило, сопровождается так называемыми этикетными фразами, за которыми следует прощание.

В идеале каждая тема диалога должна получить развитие до того, как будет совершен переход к следующей. Если же кем-либо из собеседников тема не поддерживается, это признак отсутствия интереса к ней либо к попытке закончить диалог в целом.

Как правильно пишется, ударение в слове «диалог»

Делаем Карту слов лучше вместе

Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова невостребованность (существительное):

Предложения со словом «диалог»

На сцене теперь было три персонажа, которые могли вести диалоги и монологи, а также выступать одновременно.

Цитаты из русской классики со словом «диалог»

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», январь 1848 г. «Чужая жена (Уличная сцена)». Там же, декабрь: «Ревнивый муж. Происшествие необыкновенное». При подготовке издания 1860 г. Достоевский объединил два этих рассказа в одно произведение, при этом опустив начало второго рассказа; в издании 1860 г. Также были значительно изменены диалоги молодого человека и Ивана Андреевича.

ДИАЛО́Г и ДИА́ЛОГ , -а, м. Разговор между двумя или несколькими лицами. (Малый академический словарь, МАС)

Предложения со словом «диалог»

На сцене теперь было три персонажа, которые могли вести диалоги и монологи, а также выступать одновременно.

Наши установки предопределяют нашу жизнь, и глубинной причиной наших успехов и неудач является то, во что мы верим, какой внутренний диалог ведём и кем себя представляем как в настоящем, так и в будущем.

Пока будущая мать ждёт первой встречи со своим малышом, самое время начать диалог, который продолжится при появлении младенца на свет.

Источник статьи: http://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3

Признаки хорошего диалога

Узнав, как не написать очень плохие диалоги, обратимся к тому, что делает их действительно хорошими.

У хорошего диалога есть три важные составляющие, делающие его гармоничным, интересным, легко читаемым.

Диалог всегда состоит из взаимодействия двух (максимум трех) персонажей, более насыщенная героями беседа – это уже полилог, к нему требования немного другие.

Так вот, при написании диалога, писатель всегда должен помнить, что участвуют в нем разные люди, с разными позициями, характерами, с разным жизненным опытом. Если оба героя ведут диалог только для того, чтобы высказывать мысли и идеи автора, то это скучный и плоский разговор, который читателю будет не интересен.

Первый признак хорошего диалога — это наличие у героев точки зрения. То есть его собственного отношения к предмету беседы, к собеседнику, к обстоятельствам, в которых они находятся.

Пример:

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Хе-хе-хе, здоровьица все желают… Сколько здравия за всю жизнь нажелали, так хоть двести лет живи!

В этом диалоге мы видим двух героев. Не зная обстановки разговора, мы с легкостью можем ее восстановить, поскольку отношение к ситуации героев ярко выражено.

Первым в диалог вступает очевидно военнослужащий (стандартная формулировка приветствия), причем более низкого ранга, чем майор (приветствовал первым).

Товарищ майор отвечает «по-светски», не по-военному образцу. Значит, уставные отношения для него уже не столь принципиальны. Более того, он безобидно, доброжелательно даже шутит. Складывается впечатление, что это человек предпенсионного возраста, который уже «одной ногой на гражданке».

— О, Джулия, ты – молодчина! Я не подозревал, что ты такая замечательная женщина!

— Спросил бы меня, я бы тебе сказала.

Том облегченно вздохнул.

— Моя дорогая! Я так к тебе привязан.

— Я знаю, я тоже. С тобой так весело всюду ходить, и ты так великолепно держишься и одет со вкусом…

Этот диалог из произведения классика также хорошо иллюстрирует данный тезис. Герой и героиня очевидно немного влюблены. Он в нее, а она в себя. Герой чувствует трепет перед возлюбленной, а она признает его отличным аксессуаром для выхода в свет.

Также этот диалог является отличным примером того, как можно раскрыть характер героя, не прибегая к описанию – пусть он немного с кем-нибудь поговорит в своей манере!

Конфликт и подтекст – это также признаки хорошего диалога. Они не очевидны так, как очевидно отношение героев, их эмоция, но внимательный читатель их обязательно обнаружит и будет благодарен автору за такую «игру». Кому не нравится чувствовать себя умным?

Конфликт – это внутренний двигатель диалога. Почему герои говорят? Что заставляет их слушать друг друга и высказываться самим?

Приведенный выше пример с долгожданной встречей двух родственников после десятилетней разлуки – это очень простой конфликт. Герои элементарно соскучились. Есть же такие диалоги, в которых конфликт кажется совершенно невычисляемым без контекста, без всего произведения, настолько обстоятельства беседы могут казаться странными:

— Что у вас болит? – спрашивает его полицейский врач.

— С новым годом, с новым счастьем…- бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.

— И вас тоже. Но… что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили?

— Не…нет…

Какая сила заставила столкнуться в новогоднюю ночь полицейского доктора и не какого-нибудь забулдыгу, а титулярного советника? Это и есть конфликт всего рассказа, а завязывается и раскрывается он именно в форме диалога.

Подтекст же – это то, о чем напрямую не говорят, но читатель, обладающий достаточной эрудицией, обязательно догадается, к чему ведет диалог.

— Анатоль, пообещайте, что никогда меня не предадите! Вашего предательства я точно не переживу…

— Ну что вы, милая, ну что вы… — Анатоль невесомо прикоснулся губами к левой щеке своей невесты.

Сам диалог говорит о том, что Анатоль «никогда не предаст», но вот подтекст выдает обратное. Вряд ли какой-то писатель случайно упомянет предательство и поцелуй в одном предложении, не делая отсылки на библейскую историю про поцелуй Иуды. Такой диалог с двойным дном говорит читателю о том, чего следует ожидать. Мастерство прописывать тонкие подтексты дается писателю далеко не сразу, чтобы диалог обрел глубину, следует хорошо ориентироваться в литературе и человеческой культуре в целом. Опять-таки, чтобы не писать случайных подтекстов (а кто знает, может Анатоль и не предатель, почему бы ему просто так не поцеловать невесту?) следует внимательно следить за речью своих героев.

Ориентируясь на эти довольно простые правила и примеры, можно дать голос героям своего произведения, но делать это следует крайне внимательно, ведь спрос за слова героя – всегда с автора.

26+

Диалог в литературе

Молодому автору, особенно не имеющему большого читательского багажа, очень сложно определиться с «нормой диалога», не писать все произведение в разговорном жанре, лишив его тем самым необходимой динамики, закрепленности за локациями, лирических отступлений, позволяющих читателю лучше вникнуть в идейную составляющую произведения.

Соблазн этот возникает от того, что литературный диалог кажется самым простым в произведении. Ведь разговаривать умеют все, а значит перенести беседу на нужную тематику на бумагу, вложить свои слова в уста героев – это тоже не проблема.

Но на самом деле, лучшие диалоги в литературе намного сложней, глубже и продуманней, чем даже значимые символы и детали, чем локации и описание действий и мыслей. Плохой или скучный диалог способен испортить впечатление от самой прописанной вселенной, потому что читатель легко верит в эльфийские леса и эльфов, но не сможет поверить, что эти же эльфы разговаривают на сухом канцелярском наречии:

— Доброго времени суток, гражданка Галандриэль, не могли бы Вы проконсультировать моего стажера Фродо по вопросам обладания и передачи ценных предметов (по описи кольцо, одна шт.) третьим лицам?

— Гэндальф, Вы промахнулись сюжетом.

Определенного (чаще комического) эффекта достигнуть этим можно, но не всегда комизм к месту.

Чтобы не делать подобных ошибок, рассмотрим некоторые диалоги из литературы, сконструируем пример диалога явно ошибочного, разберем примеры стереотипов в литературных диалогах, а также попробуем научиться их избегать.

Как пишется слово “диалог”?

В русском языке присутствует ряд понятий, образованных от элементов международных слов. Таким есть диалог, это один из видов коммуникации, он и сегодня является одной из главных форм общения. Поэтому надо знать, не только, как пишется “диалог”, но и как строится, проводится. История зарождения такого способа общения относится к эпохе древнего мира. Людям, далеким от истории, и то известно о научных размышлениях древних мыслителей, таких как Платон, Аристотель, которые вели философские беседы на различные темы.

Основы диалога сформировались в период развития классической греческой и индийской литературы, в период расцвета античной риторики. Сначала это была прерогатива философского общения двух лиц в форме беседы. Сегодня мы активно включаемся в общение, беседы, но только уже новыми средствами, благодаря социальным сетям. Умение красиво высказывать свои мысли приобретает популярность среди их пользователей (Вайбер, Скайп, Фейсбук и другие), поэтому актуальным остается вопрос диалога.

Вывод

Со временем диалог прочно вошел в нормы человеческого общения. Но не все знают, как правильно его построить. Поучиться мастерству вести диалог можно в литературных классиков. Мы так привыкли вести беседы каждый день, что даже не задумываемся о их специфике. Важнейшей частью общения остается письменная форма обмена мнениями, информацией. Кроме популярности социальных сетей стоит вспомнить литературные произведения, театральные сценарии, киносценарии. Без знаний основных принципов ведения диалога, особенностей пунктуации, мы бы не смогли передать мысли от первого лица, автора.

Источник статьи: http://pishetsya.ru/orfografiya/kak-pishetsya-slovo-dialog