Что такое противопоставление и как оно используется?

Содержание:

- АНТИТЕЗА

- Тропы

- Антитеза — что это такое

- Основные виды тропов в русском языке

- Олицетворение

- Прием антитезы в романе «Обломов»

- Примеры

- Что мы узнали?

- Тест по теме

- Антитеза в творчестве Пушкина, Есенина, Некрасова

- Изобразительные возможности морфологии

- Антитеза в литературе

- Средства художественной выразительности (таблица)

- Таблица с примерами

- Примеры антитезы из художественной литературы

- Примеры из жизни

АНТИТЕЗА

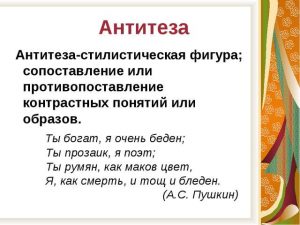

АНТИТЕЗА (от греч. antithesis — противоположение) — стилистическая фигура, сопоставление или противопоставление контрастных понятий, положений, образов («Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!», Г. Державин).

Значения в других словарях

- антитеза — -ы, ж. 1. Противоположность; противоположение. С давних пор уже на Бюффона стали смотреть как на антитезу Линнея и радоваться тому, что эти два великих человека жили в одно время. Мечников, Очерк вопроса о происхождении видов. || лит. Малый академический словарь

- антитеза — (греч. antithesis — противоположение). Стилистическая фигура, служащая для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов. Где стол был яств, там гроб стоит (Державин). Антитеза часто строится на антонимах. Словарь лингвистических терминов Розенталя

- Антитеза — АНТИТЕЗА (греч. αντιθεσις — противоположение) — один из приемов стилистики (см. Фигуры), заключающийся в сопоставлении конкретных представлений и понятий, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом. Напр. Литературная энциклопедия

- антитеза — АНТИТЕЗА ж. или антитез м. греч. ритор. противоположность, противоположение, напр.: был полковник — стал покойник. Великий человек на малые дела. Толковый словарь Даля

- антитеза — Анти/те́з/а. Морфемно-орфографический словарь

- антитеза — сущ., кол-во синонимов: 5 противоположение 4 противоположность 17 противопоставление 10 сопоставление 10 фигура речи 38 Словарь синонимов русского языка

- антитеза — орф. антитеза, -ы Орфографический словарь Лопатина

- антитеза — АНТИТ’ЕЗА , антитезы, ·жен. (·греч. antithesis) (·книж. ). 1. Противоположение, противоположность. | Сопоставление двух противоположных мыслей или образов для большей силы и яркости выражения (лит.). 2. То же, что антитезис (филос.). Толковый словарь Ушакова

- Антитеза — (греч.) — буквально «противоположение», означает в риторике фигуру, заключающуюся в сопоставлении двух противоположных, но связанных между собою общей точкой зрения представлений. Напр. в мирное время сын хоронит отца, в военное — отец сына. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

- антитеза — АНТИТЕЗА , ы, ж. 1. Стилистическая фигура, основанная на резком противопоставлении, противоположности образов и понятий (спец.). Поэтическая а. «лёд и пламень» в «Евгении Онегине». 2. перен. Противопоставление, противоположность (книжн.). Толковый словарь Ожегова

- Антитеза — АНТИТЕЗА (греч. ‘Αντιθεσις, противоположение) — Фигура (см.) состоящая в сопоставлении логически противоположных понятий или образов. Словарь литературных терминов

- антитеза — АНТИТЕЗА ы, ж. antithèse f., лат. antithesis < , гр. 1. Риторическая фигура, состоящая в противопоставлении контрастных мыслей или выражений. Сл. 18. Словарь галлицизмов русского языка

- антитеза — 1. Стилистическая парная фигура в тексте, используемая в различных целях: экспрессивно-изобразительных, юмористических, иронических, оценочных и т.п.: Добро и зло приемли равнодушно. Словарь лингвистических терминов Жеребило

- антитеза — антитеза I ж. 1. Противоположность, противопоставление. 2. Стилистический приём, заключающийся в сопоставлении противоположных или резко контрастных понятий и образов. II ж. Суждение, противопоставляемое другому суждению — тезису; антитезис (в философии). Толковый словарь Ефремовой

- Антитеза — (от греч. antithesis — противоположение) в художественной литературе стилистическая фигура, сопоставление резко контрастных или противоположных понятий и образов для усиления впечатления. Например: «Я царь, — я раб, — я червь, — я бог» (Г. Большая советская энциклопедия

- антитеза — АНТИТЕЗА , -ы; ж. . 1. (кому-чему и с опр.). Противоположность, противопоставление. 2. Лит. Стилистический приём: сопоставление противоположных или контрастных понятий и образов. 3. Филос., лог. = Антитезис. Толковый словарь Кузнецова

- антитеза — Антитезы, ж. (книжн.). 1. Противоположение, противоположность. || Сопоставление двух противоположных мыслей или образов для большей силы и яркости выражения (лит.). 2. То же, что антитезис (филос.). Большой словарь иностранных слов

- антитеза — Антитеза, антитезы, антитезы, антитез, антитезе, антитезам, антитезу, антитезы, антитезой, антитезою, антитезами, антитезе, антитезах Грамматический словарь Зализняка

- Блог

- Ежи Лец

- Контакты

- Пользовательское соглашение

2005—2020 Gufo.me

Тропы

Тропы — употребление слова в переносном значении.

| Перечень тропов | Значение термина | Пример |

| Аллегория | Иносказание. Троп, заключающийся в иносказательном изображении отвлеченного понятия при помощи конкретного, жизненного образа. Например, в баснях и сказках хитрость показывается в образе лисы, жадность – волка. | Прекрасен царскосельский сад,Где льва сразив, почил орел России мощнойНа лоне мира и отрад. (лев – Швеция) (А. Пушкин) |

| Гипербола | Средство художественного изображения, основанное на преувеличении. |

Глаза громадные, как прожекторы (В.Маяковский) Шаровары шириною с Чёрное море (Н.Гоголь) |

| Гротеск | Предельное преувеличение, придающее образу фантастический характер. | Градоначальник с фаршированной головой у Салтыкова-Щедрина. |

| Ирония | Осмеяние, содержащее в себе оценку того, что осмеивается. Признаком иронии является двойной смысл, где истинным будет не прямо высказанный, а противоположный ему, подразумеваемый. |

Откуда, умная, бредёшь ты голова? (И. Крылов). Граф Хвостов,Поэт, любимый небесами,Уж пел бессмертными стихамиНесчастье Невских берегов… (А.Пушкин) |

| Литота | Средство художественного изображения, основанное на преуменьшении (в противоположность гиперболе). | Талии никак не толще бутылочной шейки (Н. Гоголь). |

| Метафора |

Скрытое сравнение. Вид тропа, в котором отдельные слова или выражения сближаются по сходству их значений или по контрасту. Иногда всё стихотворение представляет собой развёрнутый поэтический образ. |

Со снопом волос твоих овсяныхОтоснилась ты мне навсегда. (С. Есенин.)Сонное озеро города (А. Блок).Сугробов белые телята (Б. Ахмадулина) |

| Метонимия | Вид тропа, в котором сближаются слова по смежности обозначаемых ими понятий. Явление или предмет изображаются с помощью других слов или понятий. Например, название профессии заменено названием орудия деятельности, а также название сосуда — на его содержимое, человека — на его внешность, населённого пункта — на название жителей, организации — на сотрудников, фамилии автора — на название произведения. |

Когда же берег ада Навек меня возьмёт, Когда навек уснёт Перо, моя отрада… (А.Пушкин.) На серебре, на золоте едал. Ну, скушай еще тарелочку, сынок. |

| Олицетворение | Такое изображение неодушевлённых предметов, при котором они наделяются свойствами живых существ даром речи, способностью мыслить и чувствовать. | О чём ты воешь, ветр ночной, О чём так сетуешь безумно? (Ф. Тютчев.)Утешится безмолвная печаль,И резвая задумается радость… (А.С.Пушкин) |

| Перифраз (или перифраза) | Один из тропов, в котором название предмета, человека, явления заменяется указанием на его наиболее характерные признаки, усиливающие изобразительность речи. | «Царь зверей» (лев), «люди в белых халатах» (врачи), «рыжая плутовка» (лиса) |

| Синекдоха | Вид метонимии, состоящий в перенесении значения одного предмета на другой по признаку количественного между ними отношения: часть вместо целого; целое в значении части; единственное число в значении общего; замена числа множеством; замена видового понятия родовым. |

Все флаги в гости будут к нам. (А. Пушкин.) Швед, русский колет, рубит, режет. Мы все глядим в Напoлеоны. |

| Эпитет | Образное определение; слово, определяющее предмет и подчёркивающее его свойства. | Но люблю я, весна золотая,Твой сплошной, чудно смешанный шум… (Н.Некрасов)Отговорила роща золотая Берёзовым весёлым языком. |

| Сравнение | Приём, основанный на сопоставлении явления или понятия с другим явлением. |

Лёд неокрепший на речке студёной словно как тающий сахар лежит. (Н. Некрасов.) Да, есть слова, что жгут, как пламя. (А.Твардовский) |

Антитеза — что это такое

Антитеза появляется на основе противопоставления слов, явлений, образов, которые связаны по смыслу или по построению. Обычно фундаментом для создания контраста становятся слова-антонимы.

«Минимум усилий – максимум прибыли». Такое явление часто встречается в устном народном творчестве: «Легко подружиться, тяжело разлучиться», «Ученье — свет, а неученье — тьма», «Тише едешь — дальше будешь». Антитезой широко используется ораторами.

Справка! Слово «антитеза» имеет корни в греческом языке. В переводе дословно означает «противоположение» — греч. «аntitheton».

В русском языке такого рода высказывание помогает более точно передать чувства и мысли. Прием делает ощущения от прочитанного или услышанного более яркими и сильными. В произведениях антитеза оттеняет характеры персонажей, особенности взаимоотношений между героями, раскрывает авторское отношение.

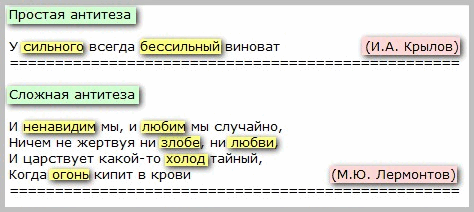

Антитеза бывает двух видов:

- Простая антитеза построена на основе одной контрастной пары: «Где стол был яств, там гроб стоит».

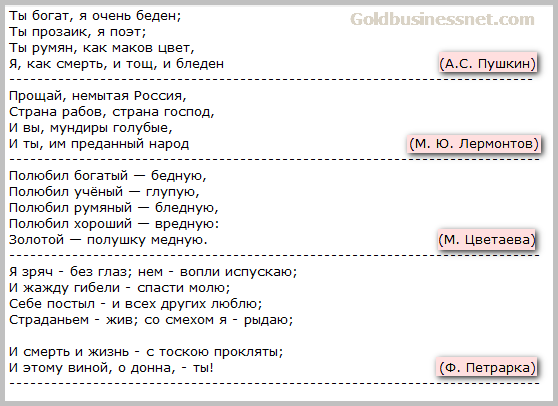

- Сложную антитезу составляют несколько оппозиционных пар. Другое название такой развернутой антитезы – алойзис: «Полюбил богатый — бедную, полюбил ученый — глупую, полюбил румяный — бледную, полюбил хороший — вредную: золотой — полушку медную» (М. Цветаева).

Основные виды тропов в русском языке

Тропы — это словосочетания или отдельные слова, которые используются автором в переносном значении для создания нового образа. Они применяются везде: в художественной литературе, публицистике и устной речи.

- метафора — словосочетание или слово, употребляемое в переносном смысле, в котором был перенесён смысл с одного предмета/действия/явления на другой, из-за их сходства в каком-то отношении;

- аллюзия — намёк на какой-то общеизвестный литературный, мифологический или исторический факт;

- синекдоха — применяется, когда целое или общее называется частным или наоборот (но реже);

- олицетворение — одушевление неодушевлённых предметов, автор даёт человеческие качества/действия неодушевлённым предметам;

- сравнение — слово или выражение, где существует уподобление одного предмета/явления другому;

- гипербола — чрезмерное преувеличение размеров/явлений;

- литота — преуменьшение или смягчение, ослабление утверждения, противоположность гиперболы;

- оксюморон — стилистическая фигура, сочетающая противоположные по значению слова, таким образом создаются новые понятия;

- аллегория — выражение идей через какой-то конкретный образ;

- ирония — сатирический приём, тонкая насмешка, сформулированная в завуалированной форме;

- эпитет — красочное определение слову в переносном значении, влияет на его экспрессивность;

- мейозис — образное выражение с преуменьшением интенсивности;

- перифраз — описательный оборот, употребляемый вместо конкретного слова/названия для выделения какого-то его качества.

Олицетворение

Следующий прием — олицетворение. Он позволяет продемонстрировать жизнь окружающего нас мира. Возникают такие образы, как ворчащая зима, танцующий снег, поющая вода. Другими словами, олицетворение — перенос на неодушевленные предметы свойств одушевленных. Так, все мы в курсе, что зевать может лишь человек и животное. Но в литературе нередко встречаются такие художественные образы, как зевающее небо или зевающая дверь. Первый из них может помочь создать определенное настроение у читателя, подготовить его восприятие. Второй — подчеркнуть сонную атмосферу в этом доме, возможно — одиночество и скуку.

Прием антитезы в романе «Обломов»

Прием антитезы в романе «Обломов»

Основной сюжет романа И. А. Гончарова «Обломов» был заложен еще в первом романе «Обыкновенная история» (1847 г.). Действительно, как заметил В. Г. Белинский, «Адуев (главный герой романа «Обыкновенная история») мог бы заглохнуть в деревенской дичи и апатии и лени». Ну чем не сюжет будущего романа? История создания и публикации романа «Обломов» была довольно долгой и трудной. В общей сложности писатель создавал его в течение 10 лет: в 1849 году вышла в свет часть романа «Сон Обломова» и только в 1859 году в журнале «Отечественные записки» — весь роман целиком.

Примеры

Приведем следующие примеры антитезы:

Они сошлись: волна и камень,Стихи и проза, лед и пламень (А. С. Пушкин «Евгений Онегин»),Ты богат, я очень беден;Ты прозаик, я поэт;Ты румян как маков цвет,Я как смерть и тощ и бледен (А. С. Пушкин)

На приеме антитезы строится все стихотворение А. А. Ахматовой:

Полюбил богатый – бедную,Полюбил учёный – глупую,Полюбил румяный – бледную,Полюбил хороший – вредную:Золотой – полушку медную.

Антитеза не всегда выражается конкретными словами с противоположным значением.

В прозаическом или поэтическом тексте добро может вступать в конфликт со злом – это тоже является антитезой.

Антитеза в поэтическом тексте, как правило, отличается от антитезы в прозаическом тексте. В лирических жанрах антитеза часто заложена в самом тексте, а в прозе антитеза обнаруживается в подтексте: один герой противопоставляется другому через описания внешности, поступки и речевые характеристики и др.

Антитеза может наблюдаться и внутри одного явления или персонажа: например, Кусака из рассказа Л. Н. Андреева «Кусака» сначала является доброй собакой, затем – озлобленной на весь мир, после вновь становится доверчивой и дружелюбной. В данном произведении показаны противоположные друг другу состояния собаки.

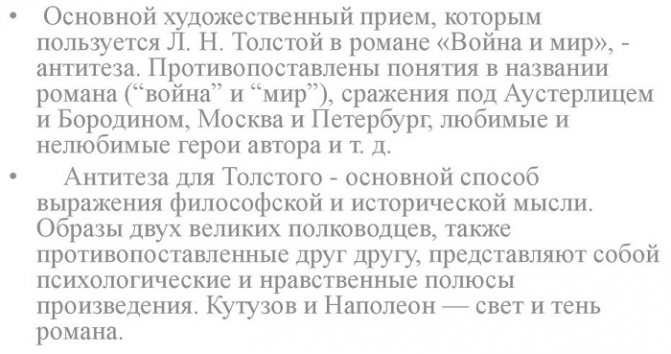

Антитеза может лежать в основе названий художественной литературы: «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Толстый и тонкий» А. П. Чехова и др.

Что мы узнали?

Антитеза – это литературный прием, в основе которого лежит противопоставление противоположных понятий или явлений. Данная фигура речи выполняет экспрессивную функцию, помогая передать выразительность речи. Антитеза может выражается конкретными словами с противоположным значением, а может выражаться с помощью других средств: один герой противопоставляется другому через описания внешности, поступки и речевые характеристики и др. Антитеза может наблюдаться и внутри одного явления или персонажа, а также может лежать в основе названий художественной литературы.

Тест по теме

-

Вопрос 1 из 5

Что лежит в основе антитезы?

- Сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак

- Противопоставление противоположных понятий или явлений

- Перенос свойств одного предмета на другой на основе смежности двух понятий

- Оборот, который употребляется вместо какого-либо слова или словосочетания

Начать тест(новая вкладка)

Антитеза в творчестве Пушкина, Есенина, Некрасова

К примеру, в творчестве А. С. Пушкина можно заметить противопоставления вроде «проза — стихи», «камень — волна», «пламя — лед». Антитеза в произведениях С. А. Есенина и Н. А. Некрасова предстает уже в виде оксюморонов «грустная радость», «убогая роскошь» и подобного рода конструкций.

Наиболее ярко антитеза в тексте выражается при наличии точного логического соподчинения компонентов конструкции. К примеру: «нагнал пурги, пока писал про лето», «шел разговор начистоту, но все мутили».

Однако литература изобилует и примерами другого рода, где антитеза ярка и при отсутствии логики: «красиво похвала звучит, да горчит», «запели ладно, да не вытянули». В данных случаях противопоставляемые понятия не составляют логичных пар противоположностей вроде «огонь — вода» либо «свет — тьма», поэтому нет логической ясности, характерной для большинства пословиц и поговорок. Как же работает антитеза? Все дело в контексте: именно он делает противопоставление не только уместным, но и ярким.

Изобразительные возможности морфологии

| Экспрессивное использование падежа, рода, одушевлённости и пр. |

Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю… (В. Высоцкий.)Мы отдыхаем в Сочах.

Сколько Плюшкиных развелось! |

| Прямое и переносное употребление форм времени глагола. |

Прихожу я вчера в школу и вижу объявление: «Карантин». Ох и обрадовался я! |

| Экспрессивное использование слов разных частей речи. |

Со мной произошла преудивительнейшая история! Я получил неприятное сообщение. Я был в гостях у ней. Не минует тебя чаша сия. |

|

Использование междометий, звукоподражательных слов. |

Вот ближе! Скачут… и на двор Евгений! «Ах!» — и легче тени Татьяна прыг в другие сени. (А. Пушкин.) |

Антитеза в литературе

Сопоставление сходных и противоположных понятий применяется в литературных произведениях с древних времён. Антитеза встречается в творчестве древнегреческих авторов, в их легендах и мифах. Так, в этих сказаниях противопоставляются Аполлон и Дионис, Гера и Афродита, боги Олимпа и титаны.

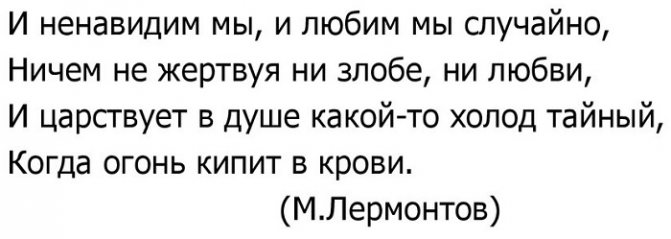

Приём часто используют поэты. Со школьной скамьи все мы помним строки: «Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень» и «Всё это было смешно, когда бы не было так грустно», принадлежащие перу А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова соответственно.

Довольно запоминающимся и интересным также кажется сопоставление вольной природы и монастыря – темницы в поэме «Мцыри».

У многих творцов серебряного века антитеза была излюбленным методом. К примеру, в стихотворении В. В. Маяковского «Наша сила — правда, ваша — лаврьи звоны» почти все предложения строятся из пар семантических антонимов. Поэт кратко и понятно показывает, чем рабочий класс отличается от дворян и буржуазии.

Известными примерами противопоставления в литературе являются романы И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. Речь, конечно, идёт о двух классических образцах русской прозы XIX века, «Отцы и дети» и «Война и мир».

Сравнение здесь происходит сразу в двух плоскостях, авторы сталкивают героев и разные состояния бытия: Наполеон – Кутузов, война – мир, и т. д.

Среди произведений зарубежных авторов также находятся те, что построены на противопоставлении: «Принц и нищий» М. Твена, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. В «Портрете Дориана Грея» О. Уайльда душевные качества героя контрастируют с его приятной внешностью.

В русском языке антитеза часто встречается в пословицах и поговорках. При этом иногда противопоставляются понятия, не являющиеся противоположными, но становящиеся таковыми в контексте повествования. Самый известный пример, пожалуй, это фраза «Редко, да метко».

Средства художественной выразительности (таблица)

Средства художественной выразительности делятся на лексические и синтаксические.

Лексические средства выразительности

Это лексическое значение слов и выражений. Лексическое значение слова — это значение, понятие, смысл явления/предмета.

Например, тропы (слова используются в переносном значении).

| Фигура речи | Значение | Пример |

|---|---|---|

| Аллегория | Изображение абстрактной идеи посредством какого-то конкретного образа |

|

| Гипербола | Явное преувеличивание или приукрашивание действительности |

|

| Ирония | Передаётся противоположность того, что человек думает на самом деле, это насмешка |

Тут был, однако, цвет столицы, И знать, и моды образцы, Везде встречаемые лицы, Необходимые глупцы; (А. С. Пушкин) |

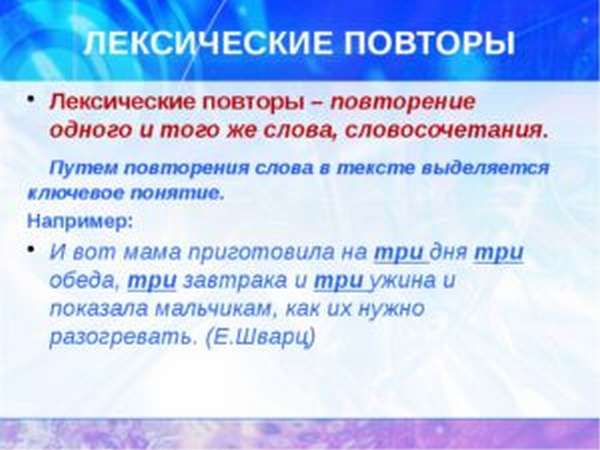

| Лексический повтор | Повтор слов или целых словосочетаний |

Суставы изнывают без лекарства, Суставам осложнение грозит… (реклама «Хондроксид») |

| Литота | Сильное преуменьшение |

|

| Метафора | Два термина сравниваются в необычном смысле |

|

| Метонимия | Замена одного термина на другой, при существовании логической связи между ними |

|

| Олицетворение | Одушевление неодушевлённых предметов |

|

| Перифраз | Иносказание; наименование меняется на какие-то характеристики | использование «голубая планета» вместо «Земля» |

| Сарказм | Недобрая ирония, колкое выражение с юмором | Хороший парфюм. Как долго ты в нём мариновался? |

| Синекдоха | Какое-то небольшое, частное понятие заменяется более обобщённым или наоборот |

|

| Сравнение | Сопоставление двух понятий, часто присутствуют союзы: как, будто и др. | жёлтые, как янтарь, глаза |

| Эпитет | Для описания чего-либо используется прилагательное, наречие, причастие или глагол |

|

Синтаксические средства выразительности

Это фигуры речи, то, как автор создаёт словосочетания, тем самым он расставляет акценты и эмоционально влияет на читателя.

| Фигура речи | Значение | Пример |

|---|---|---|

| Анафора (единоначатие) | Повторение в начале строк, предложений и др. | Город пышный, город бедный… (А. С. Пушкин) |

| Антитеза | Противопоставление слов или понятий | ученье — свет, а неученье — тьма |

| Градация | Постепенное воспроизведение событий или чувств по возрастающей (или убывающей) траектории | Пришёл, увидел, победил |

| Именительный темы | Отделение существительного в именительном падеже |

|

| Многосоюзие (полисиндетон) | Однородные члены объединяются намеренным повторением союзов | Был тиф, и лёд, и голод, и блокада (Г. Шенгели) |

| Оксюморон | Парадокс, постановка вместе слов с противоположным значением |

|

| Парцелляция | Деление предложения на отдельные фразы или слова для придачи особо значимой выразительности | Молодой артист <…> заболел. И в несколько дней потерял слух. Навсегда. Почти полностью (И. Андроников) |

| Риторический вопрос, восклицание, обращение | Применяются для интенсификации выразительности |

|

| Синтаксический параллелизм | Повторение структуры предложения или отдельных его частей (внутри предложения) | Я — царь, я — раб, я — червь, я — бог (Г. Р. Державин) |

| Умолчание | Автор прерывает слова героя, чтобы читатель сам понял, что тот хотел сказать |

Но слушай: если я должна Тебе… кинжалом я владею, Я близ Кавказа рождена (А.С. Пушкин) |

| Эллипсис | Исключение одного из членов предложения |

Татьяна в лес; медведь за нею; Снег рыхлый по колено ей; (А. С. Пушкин) |

| Эпифора | Повторение окончания предложения (слова или словосочетания) |

Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовёт их в гости… (А. С. Пушкин) |

Таблица с примерами

| Виды фигур | Определение | Примеры |

| Антитеза | фигура контраста, резкого противопоставления предметов, явлений, свойств |

Спят и богатые, и бедные, и мудрые, и глупые, и добрые, и злые (А. Чехов) |

| Анафора | повторение одинаковых элементов в начале каждого параллельного ряда (стиха, строфы, прозаического отрывка) | Не напрасно дули ветры, Не напрасно шла гроза. (С. Есенин) |

| Эпифора | повторение одних и тех же элементов в конце каждого параллельного ряда (стиха, строфы, предложения и т.д.) | Мне хотелось бы знать. Отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? |

| Градация | такое расположение слов, при котором каждое последующее усиливает значение предыдущего или ослабляет его |

Я думаю о тебе, тоскую, вспоминаю, скучаю, молюсь; Иди, беги, лети и мсти за нас (Пьер Корнель). |

| Хиазм | перекрестное расположение параллельных частей в двух смежных предложениях |

Не погибла молодость – Молодость жива! (Багрицкий) |

| Инверсия | нарушение обычного порядка слов |

Изумительный наш народ; Рассказать тебе я хотел бы одну историю. |

| Параллелизм | Одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи | Он над тучами смеется, он от радости рыдает! (М. Горький) |

| Каламбур | игра слов, где в тексте создает комический эффект |

Наш медик в рот больным без счету капли льет, // Однако от того ни капли пользы нет. (М. Херасков) |

| Риторический вопрос |

не требует ответа, а только усиливает эмоциональность высказывания. |

Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? |

| Риторическое восклицание | в форме восклицания содержится утверждение | Орлам случается и ниже кур спускаться, // Но курам никогда до облак не подняться! (И.Крылов) |

| Риторическое обращение | фигура, в которой в форме обращения к неодушевленным предметам, явлениям, понятиям и т.п. выражается различное отношение автора к тому, о чем говорится | А вы, надменные потомки…. (М.Ю. Лермонтов) |

| Умолчание | намеренное прерывание речи, дающее возможность читателю домыслить фразу | Нет, я хотел… быть может, вы… я думал, Что время уж барону умереть (А.С. Пушкин). |

| Многосоюзие | повтор избыточного союза. Создает эмоциональность речи | И снег, и ветер, и звезд ночной полет (Ошанин) |

| Бессоюзие | построение сложных предложений или ряда однородных членов без союзов | Швед, русский, рубит, колет, режет, бой барабанный, клики, скрежет… (А.С. Пушкин) |

| Эллипсис | пропуск подразумеваемого слова | Не тут-то (было)! |

| Оксюморон | соединение логически несовместимых понятий |

«Живой труп» (название пьесы Л.Н. Толстого) Таинственно шумит лесная тишина. (И. Бунин) |

| Парцелляция | особое членение высказывания, при котором возникают неполные предложения, следующие за основным | Я видел солнце. Над головой. |

Примеры антитезы из художественной литературы

Итак, как мы выяснили, наибольшее распространение рассматриваемый сегодня художественный прием получил в литературной среде. Его уже давно начали применять русские и зарубежные классики. Антитеза используется в названиях многих произведений.

В этих творениях гениальных авторов полностью раскрыта тема соответственно их названию и в каждом случае антитеза красной нитью проходит через их содержание. То есть, такие заглавия этим произведениям даны отнюдь не просто для привлечения внимания читателей (впрочем, это и так понятно, потому данную ремарку считайте необязательным дополнением).

Необходимо иметь ввиду, что антитеза в художественной литературе может проявляться как в явной, так и в скрытой форме. Представленные выше заголовки произведений являются как раз примером явного противопоставления с помощью присутствующих там антонимов. А скрытое обычно выражено не одной фразой, а целыми текстовыми фрагментами, и в этом случае антитезу можно обнаружить, лишь окунувшись в содержание и проанализировав характеры персонажей, их поступки, описываемые события и т.п.

Кроме этого, явное противопоставление бывает простым (с применением пары слов-антонимов) и сложным (когда их присутствует сразу несколько):

В общем, различного рода разновидностей антитез в литературе встречается немало, однако, все они выполняют задачу наполнения романов, повестей, рассказов, стихов ярким содержимым.

Из прозы

Возьмем в качестве основных примеров два произведения из творчества величайшего русского классика Л.Н. Толстого: его эпический роман «Война и мир», а также рассказ «После бала», где использован прием антитезы, который во многом играет определяющую роль.

В романе «Война и мир» Толстой сумел раскрыть все разнообразие обоих присутствующих в антитезе понятий: непонимание, неприязнь, склоки между отдельными людьми и вражда между целыми государствами, с одной стороны; спокойствие в душе отдельного человека, семейное счастье, единение с природой, мир между всеми народами, с другой.

На основе противопоставления автор описывает черты характера отдельных героев (Элен, Пьер Безухов, Андрей Болконский, Наташа Ростова), их мироощущения и взгляды на жизнь, а также мирные сцены и военные баталии, в которых участвуют массы людей.

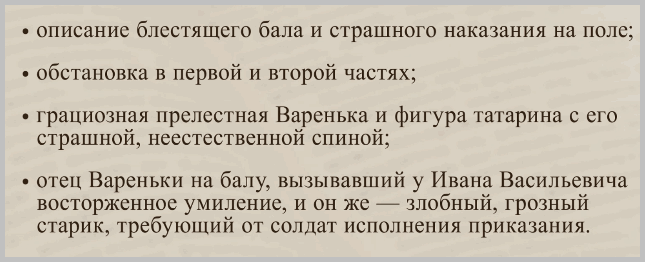

Рассказ «После бала» не имеет антитезы в заглавии, хотя его содержание также построено на принципе контрастности образов героев и происходящих событий.

Вот некоторые противопоставления, которые были использованы в рассказе «После бала»:

В «Преступлении и наказании» Достоевский также использует принцип антитезы, но здесь в названии произведения заложено противодействие двух диаметрально противоположных терминов не в узком юридическом, а в гораздо более широком смысле. То же самое касается и героев. До преступления тот же Раскольников вызывал скорее симпатию, тогда как после совершения злодеяния на него был наложен негативный образ убийцы.

Из поэзии

В поэзии стиль, в котором проявляется антитеза, несколько другой. Здесь противостояние чаще выражается не в заглавии, а в содержании, причем оно проявляется в более открытом виде. Ярким примером может служить отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин», где вот так выражено противостояние главного героя и Ленского:

Теперь обратимся к творчеству М.Ю. Лермонтова, чье стихотворение «Ангел» можно считать примером использования скрытой антитезы в поэзии:

Здесь в эпицентре внимания песня ангела, в которой восхваляется все небесное в противовес земному. Последние строки едвусмысленно это подтверждают.

Вот еще несколько примеров применения антитезы в стихотворениях:

Примеры из жизни

Когда мы отвлекаемся от литературы, то становится сразу и проще, и сложнее. С одной стороны, в жизни много «чистых» типов, которые либо откровенно представляют интересы зла, либо интересы добра. Например, история о двух полицейских – добром и злом. Слухи ходят, что это не просто голливудские байки. В любом случае, один страж порядка – это воплощенное добро, а другой – зло. И подобный прием противопоставления заставляет преступника раскрыть свои тайны.

Возвращаемся к началу и вспоминаем своих родителей. Интересно, вообще, были ли люди в истории человечества, которых не сравнивали с друзьями, родственниками? Наверное, таких очень мало. Поэтому в Интернете даже мем появился — «сын маминой подруги» – это тот, кто в любом случае делает все лучше, чем предполагаемая жертва (а по-иному и не назвать) сравнения. И, что интересно, если полицейские подобным противопоставлением (и это ожидаемо) добиваются результата, то родители подобными психологическими «тычками» только демотивируют и обижают.