Федор тютчев

Содержание:

- Преимущества способа

- Композиция

- «Словесные узоры» в России

- Цицерон против Катилины

- Параллель между революцией во Франции и падением Римской империи

- Понятие естественного равенства

- Образы и символы

- Главные персонажи произведения

- Смерть

- Особенности лирики Тютчева

- История публикаций и переводов

- Обход помещений

- Ораторское искусство Цицерона

- Особенности стихотворения и основная мысль

- Краткая биография Цицерона

- Цицерон о государстве и праве (кратко)

- Литература и философия

Преимущества способа

Приведенные выше примеры метода Цицерона дают представление о его использовании. Однако стоит иметь в виду, что такой способ позволяет решать и более сложные задачи. Это может быть, например, запоминание текста выступления, учебного материала, очередности выполнения звонков по телефону, плана на день и т. д.

Положительной стороной метода Цицерона на основе пространственного воображения является то, что воспроизведенный материал будет представлять собой логический связанный текст, а не просто набор случайных слов. При этом имеется возможность многократного использования в воображении одной и той же комнаты. Основные моменты не станут смешиваться между собой. Восстановить в памяти данные по определенной теме не составит труда для человека.

Еще одним достоинством метода Цицерона является легкость его освоения. Достаточно проведения всего нескольких тренировок и пользоваться подобным способом можно будет в любом месте. При этом не придется придумывать ассоциации и долго восстанавливать их цепочку. Достаточно лишь вспомнить знакомую комнату или же внимательно осмотреть помещение, в котором человек находится в данный момент.

Композиция

Для стиха «О дряни» характерно весьма своеобразное композиционное построение с условными блоками. Произведение начинается с хвалебного возгласа поэта, которое в следующий миг сменяется горькой сатирой. Это своеобразный зачин стихотворения.

Далее следует экспозиция, в которой Маяковский делится своими соображениями касательно причины «живучести» мещанства в стране Советов. Он ярко и красочно описывает образ типичной мещанской супружеской пары.

Кульминационным моментом в произведении является гневная речь изображенного на картине Карла Маркс, не выдержавшего махровой обывательщины.

Его весьма экспрессивное обращение служит логической развязкой в стихотворении.

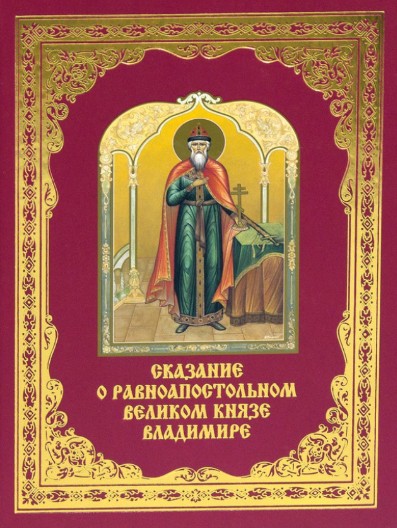

«Словесные узоры» в России

Свои особенности имела русская риторика. Уважение к образной, яркой, «текучей» речи на Руси бытовало всегда—достаточно напомнить, что почетным гостем на пирах обычно был сказитель… О высоком мастерстве письменного слова свидетельствуют русские летописи, жития святых, «поучения», составленные князьями для своих наследников. Дошли до наших дней и любопытные образцы эпистолярного жанра, такие как переписка Ивана IV с князем Андреем Курбским — оппоненты явно владели искусством красноречия и умели его применять!

Русские практические руководства по риторике были предназначены в первую очередь для летописцев и, конечно же, богословов. Использовались и иностранные труды (у нас были известны, к примеру, как произведения Аристотеля, так и труды французского иезуита XVII столетия Ноэля Шабанеля), и руководства, составленные соотечественниками. Так, были широко известны работы епископа вологодского Макария, Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича.

К числу известнейших книг, посвященных риторике и изданных в России, следует отнести написанное Михаилом Васильевичем Ломоносовым «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки». Это издание вышло в свет в 1748 году и надолго стало одним из самых популярных.

В XIX столетии развитие риторики в России продолжало в основном общеевропейские тенденции. Преподавание риторики в учебных заведениях было прекращено. В наши дни постепенно приходит осознание того, что искусство красноречия относится к той области знания, которая, даже не получая практического применения, играет огромную роль в повышении общей культуры человека, в формировании его жизненной позиции. Как знать, может быть, через несколько лет эта дисциплина станет обязательной в школах, лицеях, колледжах и университетах?

Классика риторики

В XIX веке в России вышли в свет два учебных пособия, составленных профессором Царскосельского лицея Николаем Федоровичем Кошанским: «Общая риторика» (1818) и «Частная риторика» (1832). Они переиздавались много раз и были популярны вплоть до начала XX столетия.

Таинственное «сказание»

В XVII веке в России приобрело популярность произведение «Сказание о седми свободных мудростех», посвященное грамматике, диалектике, риторике, музыке, арифметике, геометрии, астрономии. Автор и точное время создания неизвестны, есть версии, что это перевод с латинского языка; многие исследователи считают, что это творчество русского автора. «Сказание» много раз публиковалось как целиком, так и по частям, например в составе учебных пособий.

Цицерон против Катилины

Однако отдельного внимания заслуживает период, когда Цицерон был консулом – именно в это время он сумел разоблачить заговор Катилины, а также выступал против него с многочисленными речами.

Для справки отметим, что Катилина являлся членом сената, и брал своё происхождение из знатной патрицианской семьи. Свой заговор он задумал в процессе предвыборной борьбы за консульскую власть, причём борьба эта была между ним и Цицероном. Катилина смог привлечь в свои сторонники немалое количество людей из самых разных социальных слоёв, а основным его лозунгом было требование отменить старые долги.

Вся политическая кампания Катилины была неопределённой, но ставила своей главной целью захват власти. Цицерон же, являясь консулом, организовал экстренное заседание сената, куда, конечно же, входил и Катилина. На этом заседании и была им произнесена первая речь «Против Катилины».

Эта речь была крайне эффектной и успешной и соответствовала всем ораторским правилам. В довольно мрачных красках Цицерон описывал действия злоумышленников и личность Катилины. Он назвал его «врагом отечества» и добавил к этому множество нелицеприятных эпитетов. Главным требованием к Катилине было оставить Рим, с чем он и не стал медлить по окончании заседания.

В течение нескольких дальнейших дней Цицерон произнёс против врага ещё три речи перед сенатом и народом, а после все четыре речи издал. Однако успех речей, которые помогли разоблачить заговор, не позволил консулу остаться в Риме. Так, после истечения консульских полномочий, Цицерону не оставалось ничего больше, чем стать изгнанником, ведь недовольство сторонников Катилины возрастало, что грозило Цицерону казнью без суда.

Параллель между революцией во Франции и падением Римской империи

Понятно, что в стихотворении Тютчева «Цицерон» проведена параллель между двумя важными историческими событиями. Поэт видит в них общую нить — разрушение основы государства и последующее разложение общества.

Борьба за власть и интриги видятся автору основными причинами этих печальных событий, хотя прямо он и не называет их. При этом в стихотворении Тютчева «Цицерон» можно увидеть и некую гордость автора за то, что он лично переживает один из этих моментов мировой истории. Героя, видевшего такие значительные события, он даже приравнивает к небожителю. Он может передать своим потомкам незабываемые впечатления.

Как настоящий дипломат, автор держит многие свои мысли в душе, не оценивая событие с политической точки зрения.

Произведение оказалось очень важным в наследии поэта-философа. Тему древнеримского оратора он использует и в поздней лирике. Мысль о познании правды, проникновении внутрь истины путем разрушения пронизывает многие произведения великого поэта.

Стихотворение «Цицерон» Ф. И. Тютчева было предположительно написано в 1829 или 1830 году. Возможно, оно было непосредственным откликом поэта на события Июльской революции 1830 года во Франции. Впервые стихотворение было опубликовано в альманахе «Десница» на 1831 год; спустя пять лет, в 1836 году, его напечатал журнал «Современник».

В стихотворении, принадлежащем к философской лирике, нашли отражение размышления поэта о судьбе европейской культуры, о месте и роли личности в эпоху исторических потрясений. Основная тема «Цицерона» — миссия личности в переломные моменты истории. Особенностью стихотворения является его жанровая многоплановость: в нем соединены воедино элегические мотивы, одические черты и восходящие к XVIII веку традиции нравоучительного аполога (своеобразного диалога с «мудрецом» прошлого).

Созданное в романтических традициях стихотворение состоит из двух строф-восьмистиший, написанных излюбленным тютчевским размером – четырехстопным ямбом. Поэт использовал в «Цицероне» охватную (опоясывающую) и перекрестную (в последних четырех строках) рифмовку.

В композиционном плане стихотворение включает три части: первую из них составляет речь римского оратора, вторую – слова лирического героя, третья часть является выраженным во второй строфе авторским обобщением.

В первых четырех строках, имеющих элегические ноты, с помощью реминисценции из произведения Цицерона «Брут» поэт приближает римского оратора к своему времени, показывает личное переживание великим римлянином исторического момента: «Я поздно встал – и на дороге// Застигнут ночью Рима был!» (Под ночью Рима подразумевается закат республики и начало империи). Во второй части первой строфы появляются одические интонации, отражающие мотив избранника – человека, ставшего свидетелем и участником значимых исторических событий.

В своем философском обобщении Тютчев приравнивает героя-избранника к богам — «небожителям», поскольку такой человек может передать свои впечатления от «высоких зрелищ» будущим поколениям. Стихотворение парадоксальным образом соединяет в себе позицию участника и позицию зрителя, а риторику поучения с романтической аффектацией «пира во время чумы», «упоения» среди катастрофы.

Тютчев активно вводит такие стилистические приемы, как инверсия (минуты роковые, оратор римский, средь бурь гражданских) и аллитерация (повтор звука «р» в строках: «Оратор римский говорил// Средь бурь гражданских и тревоги»).

Произведение насыщено лексикой «высокого стиля» (небожитель, величье, чаша бессмертия) и архаизмами (всеблагие), усиливающими торжественность и пафос стихотворения.

Средствами художественной выразительности в «Цицероне» выступают эпитеты (минуты роковые, высоких зрелищ, звезды кровавой) и метафоры («Из чаши их бессмертье пил!», «Во всем величье видел ты// Закат звезды ее кровавой!»).

Поэт считает для себя большой честью стать свидетелем такого грандиозного исторического события, как смена общественной формации: «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Трагическое время возвышает людей, давая шанс на бессмертие в памяти потомков.

Стихотворение «Цицерон»

Оратор римский говорил

Средь бурь гражданских и тревоги:

«Я поздно встал — и на дороге

Застигнут ночью Рима был!»

Так!.. Но, прощаясь с римской славой,

С Капитолийской высоты

Во всем величье видел ты

Закат звезды ее кровавый!..

Счастлив, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель,

Он в их совет допущен был —

И заживо, как небожитель,

Из чаши их бессмертье пил!

Понятие естественного равенства

Концепция паритетности Цицерона является еще одним аспектом его политической философии. Люди рождены для справедливости, и это право основано не на мнении человека, а на природе. Нет никакой разницы между людьми в глазах естественного закона. Все они равны. Что касается изучения и владения собственностью, то, несомненно, существует разница между одним человеком и другим.

Но обладая разумом, психологическим обликом и отношением к добру и злу, все люди равны. Человек рожден, чтобы добиться справедливости, и в этом отношении не должно быть никакой разницы.

Все люди и человеческие расы обладают одинаковой способностью к опыту и все они равно могут различать добро и зло.

Комментируя взгляд Цицерона на естественное равенство, Карлайл сказал, что никакие изменения в политической теории не столь поразительны в своей полноте, как переход от Аристотеля к понятию естественного равенства. Данный философ также думал о равноправии среди всех. Но он не был готов предоставить гражданство всем людям.

Это было ограничено только отобранным числом. Так что идея Аристотеля о равенстве не была всеобъемлющей. Лишь немногие были равны между собой. Цицерон рассматривал равенство в моральной перспективе. То есть все люди созданы Богом, и они рождены для справедливости. Поэтому искусственная дискриминация не только несправедлива, но и аморальна.

Долг любого политического общества — обеспечить определенное достоинство каждому человеку. Цицерон отказался от давней идеи рабства. Невольники не являются ни инструментом, ни собственностью, они люди. Таким образом, они имеют право на справедливое лечение и независимую личность.

Образы и символы

Ключевым символом стихотворения «О дряни» является «канареица», появляющаяся в самом конце — птичка, «верещащая из-под потолочка» — очевидно, имеются ввиду настенные часы — в старину были такие, когда они отбивали ровное время, из них с характерным звуком вылетала птичка. Вряд ли у обывателя под потолком летала настоящая канарейка, это бы сразу вывело персонажа из числа обывателей, а настенные часы — пожалуйста, у каждого второго в доме находились такие.

«Канареица» в стихотворении Маяковского символизирует мещанство, всю эту «дрянь» и «обывательщину», чьи нити «опутали революцию», а описанная в произведении «та или иная мразь» — ее собирательный образ. Собственно, идеалы революции олицетворяет «оживший» портрет Карла Маркса, чей образ тоже имеет центральное значение и противопоставляется образу «канареицы».

«Обыватели» склоняются к образу «канарейки», образ автора, то есть самого Владимира Маяковского, очевидно тяготеет к Марксу и идеалам революции.

Где же находится лирический герой? Он здесь полностью сливается с образом автора, то есть с образом самого Владимира Маяковского. Это тут случай, когда лирический герой и образ автора полностью совпадают, и именно от своего, первого лица написал это стихотворение Владимир Владимирович.

Главные персонажи произведения

Проводя краткий анализ «О дряни» Маяковского, необходимо упомянуть о главном действующем персонаже произведения. Это мещанин с его низкими интересами. Его поэт называет «иной мразью». Мещанин мечтает о приобретении разного добра: например, предметом его желаний являются «тихоокеанский галифища». Что касается его супруги, то она тоже не прочь разнообразить свой гардероб. Но платье она хочет непременно с советской символикой. Ведь «без серпа и молота не покажешься в свете». Поначалу может показаться, что мещанин является человеком советской эпохи. Но затем читатель видит, что в действительности его быт наделен признаками другой эпохи – об этом говорит самовар, пианино.

Произведение является не только материалом для подробного анализа сатиры Маяковского. «О дряни» выражает также личные опасения поэта по поводу влияния лицемерных мещан на советский режим. Ведь они скрываются за общепринятыми символами, но в действительности никогда не переставали быть мещанами. Опасными они кажутся Маяковскому еще и потому, что оказываются способными втереться в правительственный аппарат, а именно это порождает вездесущую болезнь бюрократии. Помимо этого, поэт всей душой ужасался от мещанской атмосферы, которая стремилась «утихомирить волны революционных лон».

Смерть

После смерти Цезаря за постоянные нападки на Антония Цицерона помещают в проскрипционные списки. Таким образом, философ становится врагом государства. Имущество конфисковали. Кроме того, за убийство или выдачу правительству Цицерона объявили награду.

Марк Антоний

Оратору о случившемся удалось узнать в момент общения с Квинтом. Сначала Цицерон вместе с братом отправился в Астуру, а потом хотел остановиться в Македонии. Братья не успели запастись вещами для такого путешествия. В итоге Квинт решил задержаться и собрать чемоданы, а Цицерон должен был ехать дальше.

Догнать политического деятеля Квинт не сумел, так как был убит. Цицерон поспешил скрыться на судне. Позже Марк Туллий сошел на землю и стал метаться, ища спасения. В итоге возвращается в Формию, на личную виллу. Неожиданно в окнах появились вороны, которые стащили с лица философа плащ. Рабы попытались помочь мужчине и донесли на носилках до моря.

Смерть Цицерона

Подоспели убийцы – центурион Геренний и военный трибун Попиллий. Работник рассказал, куда понесли Цицерона. Увидев это, оратор приказал рабам остановиться. Марк Туллий смотрел на убийц в излюбленной позе, а потом позволил умертвить себя. Философа зарезали, отрубили голову и руки за написание речей против Антония.

Особенности лирики Тютчева

Ф. И. Тютчев, родившийся в 1803 году и заставший расцвет романтизма, сам стал одним из ярчайших его представителей. Примечательно то, что поэт никогда не видел себя в качестве профессионального деятеля искусства, куда больше его занимала карьера дипломата. Именно по этой причине творчество лирика не было подвержено модным веяниям, он не следовал каким-либо канонам. Его стихотворения способны передать истинное внутреннее состояние, размышления в них глубоки, а чувства искренни. Пейзажную лирику Тютчева можно считать самой выдающейся частью его творческого наследия. В своих стихотворениях поэт размышляет над смыслом человеческого существования как части природы. Произведениям свойственна краткость и поразительная емкость. Поэту удается точно описать самые противоречивые и самые тонкие чувства, заставить читателя полностью окунуться в них, безошибочно понять тот посыл, который оставил автор.

Федору Ивановичу за свою жизнь довелось узнать многих людей, жить в разных странах, что, несомненно, еще больше расширило кругозор поэта. Вернувшись на родину, он продолжил творить, но его лирика все чаще носила политический характер. В этом не было ничего удивительного, ведь Тютчева волновала судьба страны, ее имидж на международной арене, а также внутренние проблемы. Одновременно поэт занимался активной публицистической деятельностью.

Возможно, именно дипломатическая работа помогла Тютчеву развить удивительную лаконичность. Он не только мог одним четверостишием выразить ясную, глубокую и законченную мысль, но и использовал настолько емкие эпитеты и метафоры, что любое созданное автором стихотворение приобретало собственную эмоциональную окраску.

История публикаций и переводов

Автограф стихотворения хранится в РГАЛИ и представляет собой лист с тщательно написанными строками стихотворения. На обратной стороне листа написан текст другого стихотворения поэта – «Silentium!». Автограф датируют 1829-1830 годами. «Цицерон» был впервые опубликован в литературном альманахе «Денница» за 1831 год. В 1836 году Ф.И. Тютчев отправил тетрадь с 36 своими стихами (среди которых был и «Цицерон») в Россию. В июне 1836 года друг жившего в Мюнхене Федора Ивановича И.С. Гагарин передал рукопись Петру Вяземскому. Через некоторое время И.С. Гагарин писал в Мюнхен, что стихи прочитали известные поэты Петр Вяземский и Василий Жуковский. Они решили напечатать несколько из них в журнале «Современник», который незадолго до этого начал издавать Александр Пушкин.

По словам автора письма, сам А.С. Пушкин ознакомился с предложенными ему для печати стихами Ф.И. Тютчева и отозвался о них одобрительно. Федор Иванович в ответном письме был очень рад, что его стихотворения получили признание у трех выдающихся поэтов его времени.

В июле рукописи Ф.И. Тютчева в числе других материалов для готовящегося «Современника» были отвезены А.С. Пушкиным в цензурный комитет. Одно из стихотворений Ф.И. Тютчева лишилось в комитете двух строф, а стихотворение «Два демона ему служили…» после долгих обсуждений не было допущено к печати, но «Цицерон» нареканий цензоров не вызвал. Так стихотворение «Цицерон» в 1836 году было напечатано в третьем томе основанного Александром Пушкиным журнала «Современник». Публикация была подписана «Ф.Т.». В 1854 году «Цицерон» снова появился в подборке стихов Ф.И. Тютчева, опубликованных в «Современнике» В том же году вышла первая отдельная книга поэта, в которую вошел и «Цицерон». В 1868 году он был опубликован и во второй прижизненной поэтической книге Ф.И. Тютчева.

После смерти поэта «Цицерон» вошел в изданную в 1886 году книгу его стихов и статей на политические темы, подготовленную Аполлоном Майковым и вдовой поэта Эрнестиной Федоровной. В 1900 году дети поэта Дарья и Иван подготовили новое издание стихов отца, в которое также вошло стихотворение «Цицерон». Через двенадцать лет произведение было включено в наиболее фундаментальное дореволюционное издание стихов Ф.И. Тютчева, вышедшее под редакцией литературоведа Петра Быкова. В XX веке стихотворение «Цицерон», как правило, входило в издававшиеся сборники стихов Ф.И. Тютчева. В 2002 году оно вошло в первый том фундаментального собрания сочинений поэта. Там же были представлены разночтения в его редакциях.

В первых публикациях «Цицерона» есть разночтения. В автографе в первой строке второй строфы употреблено прилагательное «счастлив». Но в публикации 1831 года оно заменено на «блажен». В «Современнике» – снова «счастлив». В последующих изданиях «Цицерона» варианты чередовались. В современных публикациях воспроизводят вариант стихотворения, сохранившийся в автографе. Также в разных публикациях XIX века отличается пунктуация стихотворения.

Есть три перевода стихотворения «Цицерон» на английский язык, один из которых выполнил известный переводчик русской поэзии Евгений Бонвер. Существуют переводы сочинения Тютчева на французский и польский.

Обход помещений

Далее по методу Цицерона необходимо запомнить каждый из выделенных разделов информации. Причем сделать это необходимо в различных комнатах своего дома или квартиры. Порядок следования по ним должен быть строго определен. Например, из прихожей нужно переходить в ванную, из нее — направляться в туалет, далее следовать на кухню, пройти через гостиную, посетить детскую и завершить свой маршрут в спальне. Текст в таком случае должен быть воспроизведен с учетом последовательной подачи всех его частей. А для лучшего запоминания конкретной информации потребуется мысленно обходить каждую из комнат. При этом в ее определенных местах должны быть размещены конкретные данные, которые впоследствии можно будет с легкостью воспроизвести. Для начала так же, как это делал и сам автор методики, рекомендуется походить по комнате и мысленно расставить в ней все необходимые элементы. Таких тренировок понадобится лишь несколько. После этого образ комнаты человек легко начинает воспроизводить в своей памяти, мысленно вспоминая все те предметы, которые находятся в ней.

Метод Цицерона основан на принципе пространственного воображения, и для его максимально эффективного применения важно сохранять последовательность движений по помещению. Маршрут, например, может быть проложен по часовой стрелке или же в направлении от одной стены к другой

Усложнять себе задание при использовании метода Цицерона не стоит. Для запоминания информации необходимо выбрать для себя то помещение, которое уже достаточно хорошо изучено.

Вместо дома или квартиры может быть выбран, например, офис. Использовать можно и дорогу в ближайший магазин или на работу. Систему образов можно создавать и на воображаемой тропинке. Это позволит запоминать любое количество информации, так как у такого пути конца просто нет. Еще одним вариантом является создание воображаемого помещения. Его интерьер может быть выбран в соответствии с собственными пожеланиями и вкусом. Ограничивать фантазию при этом не стоит. Ведь помещение существует только в воображении и в мыслях.

Ораторское искусство Цицерона

В самом деле, — пишет он, — ведь здесь необходимо усвоить себе самые разнообразные познания, без которых беглость в словах бессмысленна и смешна; необходимо придать красоту самой речи, и не только отбором, но и расположением слов; и все движения души, которыми природа наделила род человеческий, необходимо изучить до тонкости, потому что вся мощь и искусство красноречия в том и должны проявляться, чтобы или успокаивать, или возбуждать души слушателей. Ко всему этому должны присоединяться юмор и остроумие, образование, достойное свободного человека, быстрота и краткость, как в отражении, так и в нападении, проникнутые тонким изяществом и благовоспитанностью. Кроме того, необходимо знать всю историю древности, чтобы черпать из нее примеры; нельзя также упускать знакомства с законами и гражданскими правами. Нужно ли мне еще распространяться о самом исполнении, которое требует следить и за телодвижениями, и за жестикуляцией, и за выражением лица, и за звуками и оттенками голоса?.. Наконец, что сказать мне о сокровищнице всех познаний — памяти? Ведь само собою разумеется, что если наши мысли и слова, найденные и обдуманные, не будут поручены ей на хранение, то все достоинства оратора, как бы ни были они блестящи, пропадут даром».Кому, например, неизвестно, что высшая сила оратора в том, чтобы воспламенять сердца людей гневом, или ненавистью, или скорбью, а от этих порывов вновь обращать к кротости и жалости? Но достичь этого красноречием может только тот, кто глубоко познал человеческую природу, человеческую душу и причины,заставляющие ее вспыхивать и успокаиваться».Если же речь идет о том, что по-настоящему превосходно, — пишет Цицерон, — то пальма первенства принадлежит тому, кто и учен, и красноречив. Если мы согласимся назвать его и оратором, и философом, то и спорить не о чем, если же эти два понятия разделить, то философы окажутся ниже ораторов, потому что совершенный оратор обладает всеми знаниями философов, а философ далеко не всегда располагает красноречием оратора; и очень жаль, что философы этим пренебрегают, ибо оно, думается, могло бы послужить завершением их образования».«Итак, можно сказать: человеку даровитому, который заслуживает поддержки и помощи, мы передадим только то, чему научил нас опыт, дабы он под нашим руководством достиг всего, чего мы сами достигли без руководителя; а лучше этого обучить мы не в состоянии».^

Особенности стихотворения и основная мысль

Стихотворение Федора Тютчева «Цицерон» написано четырехстопным ямбом (двухсложный стихотворный размер с ударением на второй слог). Стихотворение состоит из четырех четверостиший с опоясанной (кольцевой) рифмовкой в первых трех четверостишиях и перекрестной – в последнем. Произведение Тютчева делится на две равные по числу строк строфы. Один из стилистических приемов, использованных поэтом – инверсия: «оратор римский», «бурь гражданских». Другой прием – аллитерация, которая проявляется в повторе звука «р» в первой строке. Выразительные средства стихотворения – эпитеты, подчеркивающие трагизм ситуации: «минуты роковые», «звезды кровавой». Другое средство – метафора, которая уподобляет падение Римской республике закату кровавой звезды. Пафос и торжественный тон «Цицерона» усиливают архаизмы и слова, относившиеся в XIX веке к высокому стилю. Стихотворение носит имя выдающегося римского оратора и политика Цицерона. Он был одним из противников Цезаря и защитником идеалов римской республики. В третьей и четвертой строках первого четверостишия Федор Иванович приводит переработанную цитату из сочинения самого Цицерона.

Стихотворение можно разделить на три части. Первая представляет собой поэтическое переложение слов самого Цицерона из главы 96 его трактата «Брут». В нем оратор сожалеет, что слишком поздно вступил на жизненный путь и застал упадок Римской республики прежде, чем его жизнь закончилась.

Вторая часть – обращение самого поэта к Цицерону. В нем Ф.И. Тютчев дает свою оценку исторической эпохе, в которую довелось жить древнему оратору. Два последних четверостишия – размышления поэта о соотношении личности человека и исторических процессов. Основной мыслью стихотворения считают идею о том, что трагическое возвышает человека. А стать свидетелем грандиозного и трагического исторического события – великая честь.

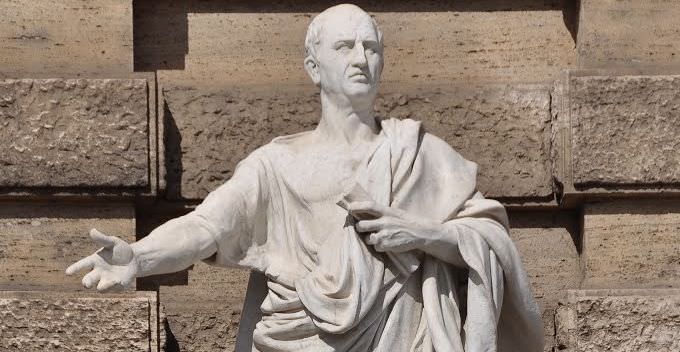

Краткая биография Цицерона

Марк Тулий родился в 106г. до н. э. в Арпине. В юности он с братом переехал в Рим, где учился у философов, последователей идей Эпикура, и правоведов. В 76 он был избран квестором, так началась его юридическая и политическая карьера. Обширные знания в праве, философии и политике; дальновидность и красноречие обеспечили успех. Самые известные из речей оратора:

- против Верреса;

- против Катилины;

- в защиту Росция из Америи;

- в защиту Архии;

- в защиту Сестия;

- о консульских провинциях;

- против Марка Антония.

Постепенно Цицерон стал уделять внимание праву и теории государства, вопросам этики и морали. Это отражено в трех работах «О государстве», «О законах» и «Об ораторе»

Марк Тулий отличался преданностью и бескорыстным служением на благо римского государства. К тому же он так владел мастерством красноречия, что привлекал любого слушателя на свою сторону. Риторика – так называлось это искусство в Риме.

Он был идеалистом во всем. Стремился применить свое учение не только в политике или праве, но и в обучении. Серьезное отношение к духовной и практической составляющим поставило великого оратора на первое место в педагогике. Его борьба за правое дело сослужила ему плохую службу. В 43г. до н. э. Цицерона убили на почве политических интриг.

Цицерон о государстве и праве (кратко)

Общество основано на соглашении делиться общим благом. Еще одна особенность государства Цицерона — люди собрались вместе, руководствуясь не своей слабостью, а общительной природой. Человек — не одиночное животное. Он любит и привыкает к себе подобным. Это врожденная природа. Именно рациональное поведение людей отвечает за основание государства. Следовательно, можно назвать это необходимым объединением.

Это полезно для достижения общего блага. Цицерон сказал, что нет ничего, в чем человеческое превосходство могло бы более приблизиться к божественному, чем в основании новых государств или в сохранении уже созданных.

Желание делиться общим благом настолько горячо, что люди преодолевают все соблазны удовольствия и комфорта. Таким образом, Цицерон формулирует концепцию, которая в то же время является исключительно политической. Его идея государства и гражданства поразительно напоминает мысль Платона и Аристотеля.

Естественно, все участники общества должны заботиться о достоинствах и недостатках друг друга. Поскольку государство является корпоративным органом, его авторитет представляется коллективным, и происходит от людей.

Когда политическая власть будет должным образом и законно исполнена, она будет рассматриваться как воля народа. Наконец, государство и его закон подчиняются Богу

В теории государственной силы Цицерона не занимают очень важного места. Только ради справедливости и правильной силы можно пользоваться

Как и Полибий, Цицерон предложил три типа правления:

- Королевская власть.

- Аристократия.

- Демократия.

Все формы государства Цицерона имели рост коррупции и нестабильности, и это приводит к падению власти.

Только смешанная конфигурация является надлежащей гарантией стабильности общества. Цицерон предпочел республиканскую форму правления как идеальный пример сдержек и противовесов для стабильности и пользы политической системы.

По мнению Даннинга, хотя Цицерон следовал Полибию в теории сдержек и противовесов, было бы неправильно предполагать, что он не обладал какой-либо оригинальностью мышления. Смешанная форма правления Цицерона менее механична.

Не может быть никаких сомнений в том, что в приграничном регионе, где встречаются этика, юриспруденция и дипломат, Цицерон выполнил работу, которая дает ему важное место в истории политической теории

Литература и философия

Ораторское искусство — отдушина для Цицерона, поэтому неудивительно, что оратор регулярно писал сочинения на связанные темы. Философ повествовал о теоретических и практических вопросах выступления на публике. Известны истории трактаты Цицерона по теме «Об ораторе», «Оратор», «О построении речи», «Бруте», «О нахождении материала».

Статуя Цицерона

Риторическое образование в те годы не устраивало Марка Туллия, поэтому оратор пытался достучаться до молодых умов творчеством. Цицерон установил высокую планку, которую невозможно было достичь, но благодаря этому начинающие ораторы приближались к этим представлениям.

Цицерон считал, что оратору необходим широкий кругозор: необходимо ориентироваться в риторике, философии, истории и гражданском праве

Для оратора важно быть образованным и искренним, обладать чувством такта. Молодым людям философ дал немало советов

К примеру, в речи использование риторических фигур допустимо, но перегружать ими высказывания не следует. Последовательность – одна из основ ораторского искусства.

Оратор Цицерон

Неологизмы могут быть использованы в речи, но при этом новые слова должны быть понятны слушателям. Избегать изобразительно-выразительных средств не следует, но метафоры нужно подбирать естественные и живые. Практиковать рассуждения можно при помощи философских тем. Цицерон советовал заниматься правильностью и четкостью произношения. Речи пожилых римлянок нравились оратору.

Политические и судебные речи должны обладать определенной структурой, отличной от повседневных выступлений. Пафос и шутки не помогут в восприятии изложения мыслей, но в некоторых ситуациях сделают речь живой. Оратору необходимо тонко чувствовать эти грани. По мнению Марка Туллия, эмоции лучше оставлять на заключительную часть выступления. Так можно добиться максимального эффекта.

Статуя Цицерона

Во время речей Цицерон замечал пользу литературы как для писателя, так для читателей. Нередко создатели литературных произведений рассказывают обывателям в биографиях и поэмах о доблести и героизме известных правителей, великих людей. Оратор советовал всем гражданам, обладающим поэтическим или писательским даром, активно развивать талант, так как природа не способна подарить максимальный уровень владения словом.

Когда речь заходила о поэзии, Цицерон становился консерватором. Оратору нравились традиционные варианты стихосложения, а поэты-модернисты подвергались критике. Философ считал, что современная поэзия — цель, а не инструмент для прославления родины, воспитания патриотов. По душе Марку Туллию были эпическая поэзия и трагедия.

Цицерон перед аудиторией

Интересно, что Цицерон считал историю не наукой, а видом ораторского искусства. Философ пытался сподвигнуть соотечественников на изложение исторических событий, произошедших недавно. По мнению Марка Туллия, анализ древних времен не нужен. Перечисление произошедших событий не интересует обывателей, так как увлекательнее читать, что подтолкнуло деятелей на совершение тех или иных действий.